災害に関わる言葉は、聞いてすぐ分かるものにすべきでは

2022年10月28日

9月の台風第14号は甚大な被害をもたらした。その後、幸いなことにしばらく大きな台風は接近・上陸していなかったが、10月26日(水)に発生した熱帯低気圧が台風22号となって、再び日本に接近する見こみだという。

秋台風は夏台風に比べて「雨量がかなり多くなること」があり、また「上陸時の勢力が強い」傾向が見られるというが(「気象病に関する気象用語」頭痛ーる)、雨量や気圧について気象庁やメディアの伝える情報には、疑問に思う点がある。

雨量は最初から「1時間に○センチ」と伝えたほうが分かりやすいのではないか

雨量は最初から「1時間に○センチ」と伝えたほうが分かりやすいのではないか私が一番気になるのは、メディアが視聴者に換算を強いる点である。

降雨量はふつう、例えば「320ミリ」などとミリ単位で表現される。私が知るかぎり例外はない。けれど「320ミリ」では、ぴんと来ない。私たちは、1センチ以下の長さに関してでなければ、ふつうミリは使わないからだ。だから「320ミリ」よりも、日常的に使う「32センチ」の方がはるかに分かりやすいし、その方が豪雨のこわさが直接に伝わる。

なのにメディアは、なぜ視聴者に換算を求めるのだろう? 気象庁の発表という以外、そうする合理的な理由があるとは思われない。ないのなら、「320ミリ」と回りくどい言い方はせずに、始めから「32センチ」と報道すればよいのではないか。

いや、視聴者がいつも換算するという前提は誤りで、実際はしない人が多いだろう。特に地域ごとに雨量がいくつも示されたりすると、人は煩雑に感じて、換算などせずに漫然と聞き流すのがオチだろう。

それに、私が知るかぎり、「320ミリ」と報じられることはあっても、例えば「321ミリ」「328ミリ」のように、有効数字を1桁とする例は多くないようである。それならますます、始めから「32センチ」と報道する方がずっと良いのではないか。

地震などの場合にも、被害発生後「53時間がたった」などといった報道がめだつ。これは、もっとぴんと来ない。こうした報道は「72時間の壁」の影響と思われるが、この場合は、数字を24で割らなければならないために、さらに分かりにくい。

災害発生後53時間がたったと聞けば、私たちは頭の中で「53÷24」と計算して、まず2(日)以上たったと解する。次に「53-48(24×2)」を計算すると、答えは5(時間)である。だから事故は、発生後「2日と5時間」たったと。

こうして初めて人は、ああそうかと合点するのである。12時間ないし24時間が、日常的な時間の単位だからである。ならば最初から、「2日と5時間」と言ってくれればどんなによいか。

山口県で行方不明になった男児が保護され、「耐えた68時間」と伝えた朝日新聞の記事(2018年8月16日付)

山口県で行方不明になった男児が保護され、「耐えた68時間」と伝えた朝日新聞の記事(2018年8月16日付)本年、高知市で起きた倉庫火災では、1日半後の様子について、「36時間が経過した20日夕方になっても建物内が燃え続けた」とある(同2022年6月21日付)。これも、事態が長引く様子を示したいのであろうが、やはり不親切であろう。

換算の問題とは異なるが、台風報道でしばしば伝えられる気圧情報も分かりにくい。例えば「台風の中心気圧910ヘクトパスカル(hPa)」といった報道がそれである。だが910hPaとは、何を意味するのか?

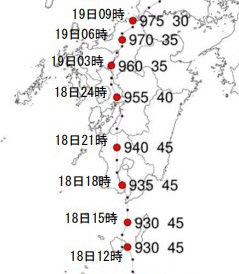

9月の台風14号の経路図。右の数字が最大風速、左が中心気圧を示す=鹿児島地方気象台提供

9月の台風14号の経路図。右の数字が最大風速、左が中心気圧を示す=鹿児島地方気象台提供だが、「気圧910hPa」とこの情報との関連は見えてこない。910hPaという数値の、台風の気圧として異常に低いという意味は、一般にほとんど知られていないからである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください