審査委員の構成、会場、開会式などに一考の余地あり

2022年11月08日

昨年(2021年)、東京国際映画祭はここに書いたように大きな変化を遂げた。

2000年に東京フィルメックスを立ち上げ率いてきた市山尚三氏がこの映画祭の作品選考を担当するプログラミング・ディレクターとなり、会場は六本木から日比谷、有楽町、銀座地区に移った。

大きかったのは、それまで矢田部吉彦氏がコンペティションと「日本映画スプラッシュ」の出品作を選んでいたのに対して、市山氏はすべてのセクションを統括して作品を選ぶ権利を与えられたこと。結果として、2020年までにみられた正月映画のショーケースのような「特別招待作品」はなくなり、国際的に見ても恥ずかしくない質の高い選択が全上映作品になされた。さて今年は上映作品が126本から169本に増えたが、結果はどうだったのだろうか。

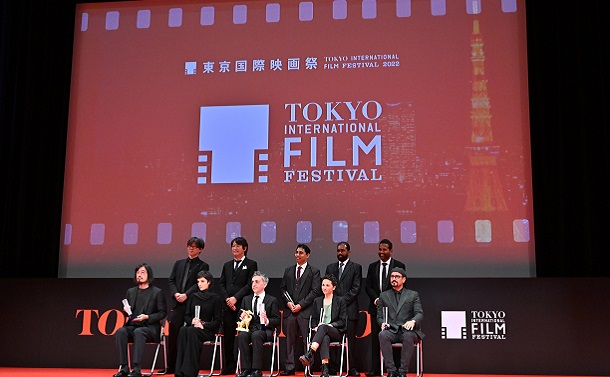

第35回東京国際映画祭の各部門の受賞者と作品関係者たち=2022年11月2日、東京都千代田区丸の内

第35回東京国際映画祭の各部門の受賞者と作品関係者たち=2022年11月2日、東京都千代田区丸の内結論から言うと、今年も去年の路線は貫かれたと言えるだろう。実は、コンペの質は私には去年より少し落ちたように思えたし審査結果にも個人的に不満はあるが、総体として市山氏らしい高感度の選択が感じられ、彼のマニアックな趣味の部分は去年より増えておもしろいと思った。

何よりも会場数が増えたうえに、どこも混んでいた。入場者数(速報値)は5万9414人と昨年の2万9414人のほぼ倍となった。コロナ禍前の2019年が上映本数183本に対して6万4492人だったから、入場者数で言えば今回のテーマである「飛躍」は十分に果たせたと言えるだろう。来年以降、トロントやベルリン映画祭の50万人とはいかなくても釜山の20万人は目指せるのではないか。

さて、まずコンペの作品だが、まず日本映画3本が充実していた。これは2020年までの大きな課題だったが、今年は去年以上に見ごたえがあった。まず松永大司監督の『エゴイスト』はゲイの男2人の恋愛を描き、その完成度の高さに唸った。とりわけ終盤の鈴木亮平と阿川佐和子のやり取りの繊細さには息を呑んだ。

福永壮志監督の『山女』は18世紀後半の東北の寒村を舞台に早池峰山にこもってしまう少女凛(山田杏奈)を描く異色作で、まずオリジナル脚本の設定に驚く。人間をあくまで自然の中の存在としてじっくりと見つめるようなロングショットから、奇跡のようなものが立ちあがる。18世紀後半という時代が十分に感じられる映像の力を感じた。

対照的に、今泉力哉監督の『窓辺にて』は現代のフラットな空間の男女を描く。生活に困らない若者や中年たちが、自由な関係を結び、映画はいくつもの恋愛をあくまでゲームのように抽象的に見せてゆく。この作品は観客賞を得たが、審査員が選ぶ賞からは3本とも漏れた。

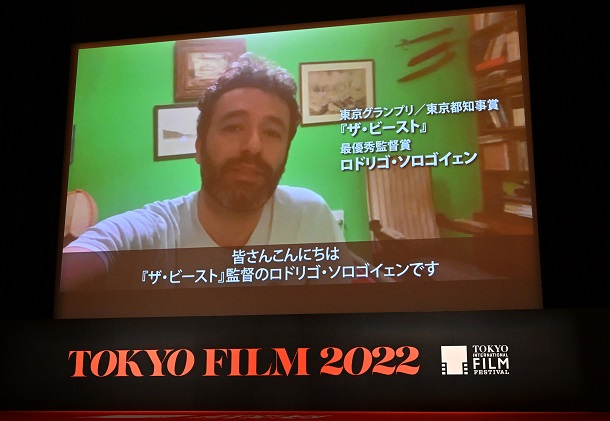

スペインの山村に住むフランス人夫妻の村人たちとの諍いをサスペンスタッチで描いたロドリゴ・ソロゴイェン監督『ザ・ビースト』が東京グランプリ/東京都知事賞(最優秀作品賞)、監督賞、男優賞の三冠を得たが、個人的にはそこまでの作品とは思わなかった。

「東京グランプリ」を受賞して挨拶をする『ザ・ビースト』のロドリゴ・ソロゴイェン監督=2022年11月2日

「東京グランプリ」を受賞して挨拶をする『ザ・ビースト』のロドリゴ・ソロゴイェン監督=2022年11月2日むしろ記憶喪失の父親の帰還を描くキルギスタンのアクタン・アリム・クバト監督『This is What I Remember』(原題)、ベトナムのブイ・タック・チュエン監督が海沿いの村に住む3人の女を淡々と見せる『輝かしき灰』、北マケドニアのミルチョ・マンチェフスキ監督が2組のカップルのセックスをめぐる奇妙な関係を描く『カイマック』、スリランカのサンジーワ・プシュパクマーラ監督が赤ちゃんを外国人に斡旋する仕事に就いた貧しい男を主人公にした『孔雀の嘆き』などに強く心を動かされた。

このうち賞を取ったのは『孔雀の嘆き』の芸術貢献賞だけだったが、この4作品はワールド・プレミア(世界初上映)で、ミルチョ・マンチェフスキのように三大国際映画祭であるヴェネチアのコンペで受賞したほどのクラスの監督を含めてこれだけレベルの高い作品を揃えた市山氏とシニア・プログラマーの石坂健治氏の手腕を称えたい。

逆にワールド・プレミアではないイタリアのロベルタ・トーレ監督(これはチラシの表記だが本当はカタログのように「トッレ」が正しい)がトランスジェンダーの中年5人を描く『ファビュラスな人たち』やスペインのカルロス・ベルムト監督の『マンティコア』はだいぶレベルが落ちるように思えた。

ヨーロッパの映画はカンヌを始めとする三大映画祭に出せなければ、スイスのロカルノやスペインのサン・セバスチャンに出品する。それらがコンペに出ていれば規定上東京のコンペには出せないので、「批評家週間」などの2番手のセクションから選んでいるのが「アジアン・プレミア」だが、本当にその必要はあるのだろうか。

審査委員は委員長のジュリー・テイモアさん(演劇・オペラ演出家、映画監督)がアメリカ人で、あとはフランス人、ポルトガル人、韓国人、日本人と並んだが、これだけ欧米以外の作品が中心となる映画祭の審査委員としてはいささか欧米偏重のように見える。去年も審査委員長はフランスの女優イザベル・ユペールさんだった。去年も今年もアメリカやフランスの監督の映画は1本もなかったにもかかわらず。審査委員の構成については、上映作品を考えると来年は一考の余地がありそうだ。

審査委員長のジュリー・テイモアさん

審査委員長のジュリー・テイモアさん

有楽町のチケット販売所付近=撮影・筆者

有楽町のチケット販売所付近=撮影・筆者今年は去年の「TOHOシネマズ 日比谷」のスクリーン12と13、「TOHOシネマズ シャンテ」の1と2、「ヒューマントラストシネマ有楽町」、「シネスイッチ銀座」に、「丸の内TOEI」1や「丸の内ピカデリー」2が加わった。しかし「TOHOシネマズ 日比谷」12と13及び「丸の内ピカデリー」2は10月24日(火)から27日(木)まで、「角川シネマ有楽町」と「有楽町よみうりホール」は28日(金)から11月2日(水)までと複雑に入り組んだものとなった。

プレスセンターは「TOHOシネマズ 日比谷」のビル、去年は同じ建物にあった交流ラウンジは有楽町駅近くのカフェと、近くはあるが、すべて分散している。全体としては、去年以上にみんなが集まる場所のない、誰とも会えない映画祭となった。

イベントがないと誰もいない有楽町駅前の「交流ラウンジ」=撮影・筆者

イベントがないと誰もいない有楽町駅前の「交流ラウンジ」=撮影・筆者昨年も書いたように、一番いいのは「TOHOシネマズ 日比谷」の1~13のスクリーンが中心となることだが、東宝は2020年までのように「TOHOシネマズ 六本木ヒルズ」は使わせても、「ドル箱」の日比谷は渡さないのだろうか。もしそれがダメならば、東京都が作った東京国際フォーラムの4つのホールはどうして使えないのだろうか。予約で一杯と言うが、東京グランプリは東京都知事賞でもあり、今年は小池都知事もトロフィーを渡しに来ていたのだから、何とかすべきではないか。

ここが使えたら三大映画祭のようにコンペ作品上映ごとの“レッドカーペット”も容易だろう。そうでなければ現在東京フィルメックスが使っている「有楽町朝日ホール」を中心に、「丸の内ピカデリー」1、2及びドルビーシアター、さらにすぐそばの「ヒューマントラストシネマ有楽町」を使えば可能であろう。

もちろん将来的には三大映画祭や釜山のような専用会場が必要である。東京オリンピック会場として使われた建物に、映画祭のメイン会場になり得る場所はなかったのだろうか。1985年に始まってから今回で35回目を迎え、ようやく内容的に世界に誇り得る映画祭となったのだから、世界水準の会場が欲しい。

なお、去年から審査委員はプレス・業界向け上映会場の「シネスイッチ銀座」で作品を見ている。彼らは2階で見ることになっていたが、今年は初日に珍事が起こった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください