ビートルズを生きてしまった友を偲ぶ

2022年11月28日

10月末、書店の店頭に、松村雄策さんの新刊『僕の樹には誰もいない』(河出書房新社)が並んだ。10冊目の著書は、残念ながら最後の作品にして遺稿集になってしまった。

本の紹介を兼ね、松村さんの思い出を少しだけ綴ってみたい。

松村雄策さん(1951-2022)

松村雄策さん(1951-2022)惜しむ声があちこちから聞こえてきた。いまさらだが、彼の文章や人柄に惹かれた人が、ほんとうにたくさんいることが分かった。

松村さんの在りようと語り口、特にその文体は誰にも似ていなかった。弱いもの小さなもの、貧しいものに優しく、そうでないものを嫌っていた。なくなりそうなもの、顧みられなくなったものが好きで、それらに頓着しない新しいやり方に憤りを持っていた。

ロックだけでなく、プロレスや落語や文学など興味の広がりは多岐にわたったけれど、基本的には自分の気に入ったもの、納得したものを論じることを好んだ。小言幸兵衛のような役回りを是としていたようにも感じるが、若い人たちを嫌ってはいなかった。

多くの方がご存じのように、1964年以後の彼の人生の中心にあったのはビートルズだ。ビートルズのデビュー・シングル「ラヴ・ミー・ドゥー/P・S・アイ・ラヴ・ユー」がイギリスで発売されたのは、1962年10月5日だが、日本では64年2月5日に「抱きしめたい/こいつ」が初めてリリースされた。当時、小学6年生だった松村少年は、それまで聴いていたポピュラーソングとはまったく異なる音楽に出くわしたことに気付いた。

もちろん、彼と同じようにビートルズの楽曲に身体が震えた少年少女は、世界中に何百万人もいただろう。でも、ビートルズに魂を撃ち抜かれて、それからずっと70歳まで、その意味を考え続けた人はそれほどたくさんいない。松村さんはそういう人だった。

松村さんが生前に書いた本は、以下の9冊である(共著などは除く)。

『アビイ・ロードからの裏通り』(ロッキング・オン、1981)

『岩石生活(ロックンロール)入門』(ロッキング・オン、1983)

『苺畑の午前五時』(筑摩書房、1987)

『リザード・キングの墓』(ロッキング・オン、1989)

『悲しい生活』(ロッキング・オン、1994)

『それがどうした風が吹く』(二見書房、2000)

『ビートルズは眠らない』(ロッキング・オン、2003)

『ウィズ・ザ・ビートルズ』(小学館、2012)

『僕を作った66枚のレコード』(小学館、2017)

松村雄策さんの著書。左から新刊『僕の樹には誰もいない』(河出書房新社)、『苺畑の午前五時』(筑摩書房)、『アビイ・ロードからの裏通り』(ロッキング・オン)=筆者提供

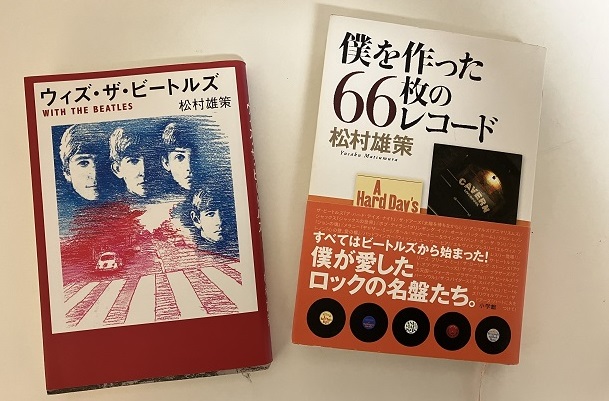

松村雄策さんの著書。左から新刊『僕の樹には誰もいない』(河出書房新社)、『苺畑の午前五時』(筑摩書房)、『アビイ・ロードからの裏通り』(ロッキング・オン)=筆者提供 『ウィズ・ザ・ビートルズ』(小学館)と『僕を作った66枚のレコード』(小学館)=筆者提供

『ウィズ・ザ・ビートルズ』(小学館)と『僕を作った66枚のレコード』(小学館)=筆者提供10冊目の『僕の樹には誰もいない』に収録された文章は、一部の例外を除き、2010年以後の『ロッキング・オン』の掲載記事から選ばれており、その経緯は巻末に米田郷之氏が書いた「本書について──松村さんの十冊目」に詳しい。30年間、交流を重ねた編集者の心のこもったセレクトだったことが分かる。

松村さんのこれまでの著書と同じように、登場人物は、お気に入りのミュージシャンたちである。ビートルズのジョン、ポール、ジョージ、リンゴの4人はもちろん、エリック・バードン、ジム・モリソン、ニール・ヤング、ジミ・ヘンドリックス、ブライアン・ウィルソン、ローリング・ストーンズ、キンクス、フーの面々、そしてあのジャックス。

たぶん、松村さんの文章に親しんだ人でなければ、たんにある時代のロックミュージシャンの羅列に過ぎないだろうが、私やあなたにとっては、これらの名前は松村さんの語り口と切っても切り離せない。

例えば、本書の中で、ジョン・レノンについてはこう書かれている。

特に、“イマジン”が代表曲のようになってしまってからは、ジョンが矮小化されているような気がしてならない。つまり、白いピアノに向かって、愛と平和を夢想している人である。ギターを抱えて叫ぶ、闘うロックンローラーが僕のイメージである。リアル・タイムでジョンを聴いていた人は、ほとんどがそうだろう。(「七〇年目の十二月八日に向けて」)

松村さんは何度も同様の文章を書いているはずだし、読者もそれを知っている。

でも、これは正しい認識であるから、私たちは何度読んでも、そのたびに納得し確信し、書き手と一緒にジョンの姿を確かめることに喜びを覚えた。松村雄策を読むという行為は、こうした飽きることのない確認作業なのだ。世の中の評論家が新奇なテーマや視点をこれみよがしに取り上げるのとは対極的な、頑固で律儀でしかも平明な思考は好ましかった。

少しだけ昔のことを書いておきたい。そう、出会いから始まって、彼の唯一の小説、『苺畑の午前五時』が世の中に出た頃のあれこれだ。

最初に会ったのは、新宿の末広亭だった。『聞書き・寄席末広亭──席主北村銀太郎述』(少年社、1980)などを書いた冨田均さんが誘ってくれた集まりで、脳溢血から立ち直った林家三平(初代)の圧倒的な高座を一緒に見た。足腰がやや不自由ながら、登場した瞬間から爆笑の渦を巻き起こした三平師匠の存在感は後々私たちの小さな語り草になった。

その翌年になるのだろうか、1981年11月に、最初の著書『アビイ・ロードからの裏通り』が刊行された。同じ月に、出版記念会(原宿の「タコス・デル・アミーゴ」と記憶する)が催され、私は当時勤めていた出版社の同僚、尾方邦男君を誘って参加している。

rengpig/Shutterstock.com

rengpig/Shutterstock.com『アビイ・ロードからの裏通り』は、多くの書き手のデビュー作がそうであるように、松村雄策という作家のほぼすべてが出揃っている。

ここに収録された文章で一番古いものは、『ロッキング・オン』創刊号(1972年8月号)に載った文章である。ジョン・レノンのアルバム『ジョンの魂』を論じた、書名と同じタイトルのエッセイだ。それが「イントロダクション」の次、つまり本編巻頭に掲げられている。

ビートルズの解散から1年余、21歳の松村さんは、ビートルズの「虚構」に振り回された自身の半生を顧みて、「どうせ私を騙すなら、騙し続けてほしかった」と愚痴をこぼす。

しかし再び向き直って、もう一度ジョン・レノンへの確信を語る。それはビートルズが終わってしまったことを痛切な想いで認めつつ、自身のうちに「終わらないビートルズ」を鳴り響かせるという決意だったのだろう。私は、松村さんのこの姿勢に打たれた。

『アビイ・ロードからの裏通り』からほどなくして、松村さんの本を自分の手で出そうと思い立った。雑誌のない出版社ゆえ、書き下ろしでいくしかない。これは雑誌の原稿料収入で暮らしを支える書き手にとって、リスキーな選択肢であることはよく分かっていなかった。

私が提案した当初のプランは、松村さんの見たものや考えたことを通して、1960年代と70年代の青春を再現するというものだったと思う。終わらないビートルズが可能なら、終わらない“我らの時代”だってあっていいという理屈だったかもしれない。

松村さんはおおむねこのプランに賛成してくれたし、半年ほどで400字詰め100枚ぐらいの第一弾の原稿を書いてくれた。

でもこれが通過地点ではなく、再スタート地点になってしまったのは、私の強引な申し出のせいだ。私は(おそらくは彼も)出来上がった原稿に満足していなかった。『アビイ・ロードからの裏通り』の緊迫感と抒情性は薄まっていて、文章はどこか冗長だった。要するに、私は書き手に「二番煎じ」を求めるという最悪の罪を犯していたのである。

「小説に書き直しませんか?」と言うと、松村さんは呆れて笑った。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください