[最終回]戦後日本社会とテレビの未来について

2022年12月06日

ここまで10回にわたり、さまざまな角度から『笑っていいとも!』について振り返ってきた。最終回となる今回は、それを踏まえ『いいとも!』を戦後日本社会、そしてテレビの未来という大きな観点からとらえてみたい。『いいとも!』は、なぜ私たちのこころにここまで深く残る番組になったのか? その一端を明らかにできればと思う。

『笑っていいとも!』の収録風景=1993年

『笑っていいとも!』の収録風景=1993年『いいとも!』の復活を望む声は、根強くある。

たとえば、『ORICON NEWS』が2018年に実施した調査では、『いいとも!』は『SMAP×SMAP』などを抑えて「復活してほしいテレビ番組」の1位になっている。この調査は10代から50代の1000人を対象にしたものだが、結果の内訳を見ると、30代と40代で1位、50代で2位、さらにはより若い20代で3位、10代でも2位に入っている。

ここからわかるのは、『いいとも!』という番組が、10代や20代でも上位に来ているように、単に懐かしさだけで復活を望まれているわけではなさそうだということである。

その理由はなんだろうか? むろん番組の面白さは大前提にある。だが、面白い番組はほかにもたくさんあるだろう。そのなかで『いいとも!』が特に記憶に残っているとすれば、その面白さの質になにか秘密があるはずだ。

初回でも書いたように、当初昼の番組へのタモリの起用には疑問の声が少なからずあった。イグアナの物真似やでたらめ外国語など、怪しげな密室芸人のイメージが強かったからである。実際、初回放送の平均世帯視聴率は4.5%(ビデオリサーチ調べ。関東地区)と芳しいものではなかった。

『笑っていいとも!』40年──「密室芸人」タモリが抜擢された理由

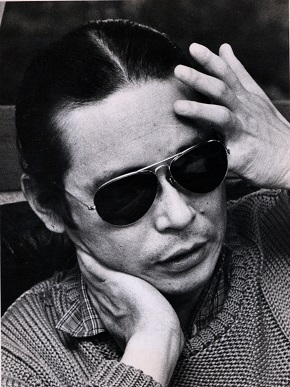

1982年に『笑っていいとも!』が始まったころのタモリ

1982年に『笑っていいとも!』が始まったころのタモリつまり、現場のスタッフも感じていたのは、『いいとも!』における「つながり」の面白さだった。「テレフォンショッキング」には芸能人や著名人の交友関係へののぞき見的な興味もあっただろう。だがゲストが相手の名前を明かさず電話をしたときの、どのような声が聞こえてくるのかというわくわく感、そしてその声の主が誰であるのかわかったときの驚きがなければ、面白さは半減したように思う。そこには、予測できないからこその「つながり」の魅力があった。

そんな「つながり」の魅力は、「テレフォンショッキング」だけではなかった。むしろ『いいとも!』という番組全体が、つながることをベースに成立していたと言っていい。

ジャンルを超えたレギュラー出演者の組み合わせもそうだろう。たとえば、2000年頃の月曜日のレギュラーは、香取慎吾、柴田理恵、極楽とんぼ(加藤浩次、山本圭壱)、橋田壽賀子などだった。それまでバラエティ番組とは縁のなかった大御所脚本家・橋田壽賀子と同じ場に、なにをするかわからない過激な芸風だった極楽とんぼがいるという図だけでもミスマッチの面白さがあった。実際、マイペースで臆する様子もなかった橋田壽賀子に対し、極楽とんぼがいきなり橋田壽賀子の体を持ち上げるいたずらを仕掛けたこともあった。

また『いいとも!』には、外国人の出演者も多かった。レギュラー出演者だけでも、デーブ・スペクター、ケント・デリカット、オスマン・サンコンなどがいた。

前出の小林豊によると、こうした外国人出演者は、みなオーディションで選んでいた。番組のデスクに「コバヤシサン、イマスカ?」という電話がよく掛かってきて、小林につないでもらえないかと言ってくる。もちろんその時点では、全員素人である。そのなかからいま挙げたような外国人たちがスターになっていった(『マイナビニュース』2022年10月4日付記事)。

この外国人出演者のエピソードを聞くと、「テレフォンショッキング」において、間違い電話がきっかけで一般の素人が出演した有名なハプニングが思い起こされる。放送された場面とその裏側という違いはあるが、いずれも意図せぬ「つながり」が生んだものであった。

『笑っていいとも!』の代名詞、「テレフォンショッキング」という発明

一方で、仲良くワイワイやる輪に入ることが苦手な出演者もいたに違いない。だがそうした出演者にとっては、タモリがいた。前回書いた通り、タモリは、どんなひとでもすべてを受け入れる「怒らない」司会者だった。そしてそのうえでハブのような役割を担い、絶妙な距離感、そして出演者の思わぬ個性を引き出した。

モデルで俳優の栗原類は、テレビに出演しても物静かで、自分から他人に積極的に絡んでいくことは滅多にない。そうしたところが「ネガティブモデル」として逆に人気にもなった。ただ本人は、それをダメだとは思っていないし、自分を崩したくはないと考えてもいる(『NEWSポストセブン』2012年8月19日付記事)。そんな栗原類も2012年10月から番組終了までの1年半『いいとも!』のレギュラーを務めた。そのなかで、基本的なスタンスは崩さない一方で、番組恒例のレギュラー出演者による物真似では、イメージとは百八十度異なる江頭2:50に扮してあっと驚かせてくれた。そこには、彼だけの馴染みかたがあった。

2002年、番組が5000回を迎え、収録終了後にスタジオでタモリ(右)と荒井昭博プロデューサーが出席して記者会見が開かれた=東京・新宿

2002年、番組が5000回を迎え、収録終了後にスタジオでタモリ(右)と荒井昭博プロデューサーが出席して記者会見が開かれた=東京・新宿以上のことから見えてくるのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください