【54】戦後日本の海運の興隆と同期した大流行はなぜ忽然と終わりになったのか

2022年12月28日

「港町十三番地」1957(昭和32)年

作詞・石本美由起、作曲・上原げんと

歌・美空ひばり

自らが主演した映画のポスターや写真の前に立つ歌手、美空ひばり。49歳の誕生日に開かれた「芸能生活40周年記念パーティー」での一コマ=1986年5月29日、東京都港区芝公園3丁目の東京プリンスホテル

自らが主演した映画のポスターや写真の前に立つ歌手、美空ひばり。49歳の誕生日に開かれた「芸能生活40周年記念パーティー」での一コマ=1986年5月29日、東京都港区芝公園3丁目の東京プリンスホテル 戦前、日本の歌謡界には「マドロスもの」というユニークな独立峰が築かれ、屹立(きつりつ)していた。先の太平洋戦争下で、それは「軟弱で時局にそぐわない」と崩されてしまうが、戦後にさらに巨大な峰として再び隆起する。

それには、戦前のマドロスものの嚆矢(こうし)であった淡谷のり子の「別れのブルース」が“マグマの伏流”となって歴史的役割を果たしたと推測されるが、それについては、前回と前々回の2回にわたって詳しく検証を行なった。そこから、マドロスものをめぐる次なるテーマが浮かび上がってきた。

◇参照

「戦争を生き延びた「マドロスもの」とブルースの女王・淡谷のり子 前編」

「戦争を生き延びた「マドロスもの」とブルースの女王・淡谷のり子 後編」

たしかに、淡谷の「別れのブルース」なくしては、マドロスものは復活のきっかけをつかめなかったであろう。だが、いっぽうで、その再隆起ぶりたるや尋常ではなく、淡谷の「別れのブルース」以外にも、何か大きな力が働いたように思えてならない。

そもそも戦後のマドロスものの復活は、どれほど“尋常ではない”のか。

『昭和歌謡全曲名-昭和流行歌総索引-戦後編』(柘植書房新社、2006)にあたってみたところ、戦後に発売された流行曲で、タイトルに「マドロス」が入っている曲は70曲(複数の歌手によるカバー曲をふくむ)。マドロスものには、「港」「波止場」「出船」「船出」などの“海関連”を題名に掲げるものも多く、実際のマドロスものはその数倍はありそうだ。少なくとも200曲をこえるマドロスものが誕生したのではないかと推測される。

かたや戦前はというと、前掲書の戦前編をあたったところ、タイトルに「マドロス」が入っている曲は10曲程度にすぎない。歌詞の内容からマドロスものと判断されるものはせいぜい20〜30曲ていどであろう。

戦後のマドロスものが“尋常ではない”のは量だけではない。もう一つの特異性は、昭和30年前後からの10年余の間に流行が集中していることである。先に紹介した、戦後にリリースされたタイトルに「マドロス」が入っている70曲のうち、終戦直後の昭和22年~29年までの発売が15曲にたいして、昭和30年〜昭和40年のそれはなんと55曲と4倍ちかくある。

美空ひばりは、生涯で20曲弱のマドロスものをうたっているが、昭和29年の「ひばりのマドロスさん」作詞・石本美由紀、作曲・上原げんと)につづいて昭和31年には「波止場だよ、お父つあん」(作詞・西沢爽、作曲・船村徹)、昭和32年には「港町十三番地」(作詞・石本美由紀、作曲・上原げんと)とヒットを飛ばし、昭和36年の「鼻歌マドロス」(作詞・石本美由紀、作曲・船村徹)まで13曲をたて続けにリリース。それから10年あいて、昭和46年に「新宿波止場」(作詞・横井弘。作曲・市川昭介)を発売、これがひばりの最後のマドロスソングとなった。

さらに、マドロスものの特異性は、曲数が昭和30年代に集中していることだけではない、その時期の売上も桁外れだった。美空ひばりでいうと、昭和30年前後にリリースした曲のうち、「ひばりのマドロスさん」は累計90万枚、「波止場だよ、お父つあん」は同150万枚、「港町十三番地」は同100万枚、といずれもひばりの生涯売上の上位をしめている。

往時、筆者は小学生高学年だったが、いまでもこの3曲とも暗誦できるのは、毎日のようにラジオから流れてくるのですりこまれてしまったからだ。

♪縞のジャケツのマドロスさんはパイプ喫かしてタラップのぼる(「ひばりのマドロスさん」1番)

♪長い旅路の航海おえて・・・海の苦労をグラスの酒に飲んで忘れるマドロス酒場(「港町十三番地」1番)

♪むかし鳴らしたマドロスさんにゃ海は海は 海は恋しいねぇ お父つぁん(「波止場だよ、お父つあん」1番)

おそらく私たちベビーブーマーにとって、幼少時に出会った美空ひばりとは“マドロス歌手”だった。縞のジャケツ(あの頃はジャケットをそう呼んでいた)に紺のデニムのデッキ帽を斜にかぶったひばりが、母親や姉・妹の愛読していた芸能月刊誌『平凡』『明星』の表紙やグラビアをかざっていたのを印象深く覚えている。

すなわち、昭和30年前後からの10年ほどは、美空ひばりが“マドロス歌手”として輝く、マドロス物の黄金期だったのである。しかし、それはたちまち消え失せて、美空ひばりも“マドロス歌手”から“演歌の女王”へと飛翔していく。

いったいぜんたい、どうしてマドロスものは、戦後のわずか10年ほどのあいだにこれほどまでに隆盛を見せながら、忽然(こつぜん)と姿を消してしまったのか。

昭和31年1月、大阪劇場で公演する美空ひばり=1956年1月

昭和31年1月、大阪劇場で公演する美空ひばり=1956年1月

大きな要因の一つは、戦後日本の海運の盛衰にあると考えられる。

かつて日本の海運は、世界有数の船舶を擁して“七つの海”を雄飛していたが、戦争の勃発によって船舶は徴用されてその大半を失い、船員たちも3万人以上が犠牲になった。その壊滅状態から立ち直る契機は、日本が戦後7年間にわたるGHQによる占領支配から独立、朝鮮戦争特需を背景に奇跡の経済復興をとげたことにある。その後、先進国間の貿易が増大するなか、日本では大型の貨物船やタンカーの建造が進む。昭和30年代前半のことである。

それはまさにマドロス歌謡の突然の流行とどんぴしゃりで重なっている。

では、10年ほどでマドロスものが忽然と姿を消したのはどうなのか。日本の海運もそれにシンクロしていたのかというと、事情はいささか違う。

折しも日本は高度成長期の只中にあったが、海運に限っては業界再編が遅れたため、その恩恵にあずかれず足踏み状態が続いていた。だからといって、マドロス歌謡のように突然、絶滅状況に陥ったわけではない。昭和39年に業界が6グループに再編成され経営基盤が確立されてから、昭和48年の第一次オイルショックで大打撃を受けるまでは順境にあった。

したがって、マドロス歌謡の「盛」については日本の海運とほぼ重なっているが、「衰」については10年ほどのズレがある。

もう一つ、マドロス歌謡の「衰」について関わりがありそうなのは、コンテナ船の出現による海運革命である。

港ヨコハマは、小学校時代から私の遊び場だった。仲の良い同級生に東急電鉄の保線夫の息子がいて、彼の家族用無料パスをつかってはしばしばメリケン波止場界隈へ釣りにでかけた。その頃の横浜港は、沖合に停泊する大型の貨物船と岸壁までの間を、ちっぽけな艀(はしけ)が積荷を満載してひっきりなしに往来し、陸(おか)は荷役作業をする屈強な男たちであふれていた。

高校から大学にかけては横浜としばらく縁遠くなっていたが、結婚して子どもを連れて中華街で食事をしたついでに久方ぶりに立ち寄ったおり、港の風景が大きく様変わりしているのに驚かされた。巨大な埠頭がつくられ、その大半をおおうほどの超大型の貨物船が接岸。埠頭にはこれまた巨大な鶴首のガントリークレーンが待ち構えていて、船からコンテナを次々と運び出している。沖合には遊覧船が周回するだけで、かつては湾内を埋めつくさんばかりに往来していた艀(はしけ)の群はなく、港湾労働者然とした人々よりもこぎれいな観光客の姿が目立つ。

それもそのはず、従来、荷役作業は15人程度のチームで行なわれていたのが、コンテナ化によって人員はクレーン操作員を加えても8、9人ていどに半減。作業時間も激減し、作業全体でみると40倍の省力・効率化が実現したためだった。私が幼少時の遊び場に長の無沙汰をしている間に、日本の海運と港湾には歴史的革命が起きていたのである。

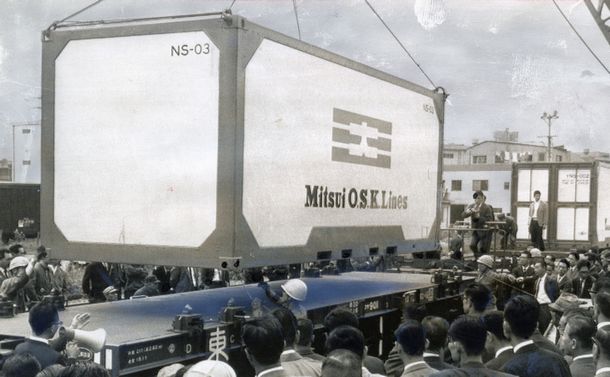

海上コンテナ専用貨車の展示会。サンプルのコンテナ2個をクレーン車でわずか4人、10分たらずで積み下ろしてみせた=1967年10月25日 、神戸市

海上コンテナ専用貨車の展示会。サンプルのコンテナ2個をクレーン車でわずか4人、10分たらずで積み下ろしてみせた=1967年10月25日 、神戸市このコンテナ革命は、以下の理由から、海運物流だけでなく、マドロス歌謡にも衝撃を与えずにはおかなかったと思われる。

高速荷役の実現で、船員が上陸して待機する時間がほぼ不要になった。それは船会社にとってはコスト軽減につながる一大メリットとなるが、マドロスものには消滅への致命的一撃を意味していた。「マドロスたちが港町の女性と出会って別れる」というマドロス歌謡の基本テーマの大前提が成立しなくなったからだ。

そういわれれば、美空ひばりの「港町十三番地」の歌詞にある「♪長い旅路の苦労を飲んで忘れるマドロス酒場」も、マドロスむけの短期宿泊施設も姿を消して久しくなっていた。

コンテナ革命は、アメリカ海運界の寵児マルコム・マクリーンによって1960(昭和35)年に始められたとされるが、日本においては、それに遅れること8年後の昭和43年に就航した日本郵船の「箱根丸」が本格的コンテナ船の第一号であった。その時はすでにマドロス歌謡はほぼ消滅しかけて数年近くがたっていた。

その数年後にはオイルショックが加わって、実在のマドロスたちは“絶滅危惧種”への道を歩みはじめる。港湾の高速荷役により、上陸して女性たちと出会って別れる機会を失っただけではない。年々「人員整理」が進むなか、下級船員は賃金の安い外国人に置き換えられ、戦後の最盛時には8万人もいたといわれる日本人外航船員は、2018年版の『国土交通白書』によると、なんと2188人にまで激減するのである。

このようにマドロスものの隆盛は日本の海運の隆盛とほぼ“同期”していたが、衰退については両者の間に大きなタイムラグがある。

「歌は世につれ、世は歌につれ」の流行歌の“公理”にしたがえば、マドロスものは実在のマドロスが絶滅危惧種の道を歩みはじめる昭和40年代までは、命を長らえていてもいいはずである。それなのに、10年近くも早く昭和40年前後に消滅してしまった。いったいマドロスものが短命におわったのはなぜなのか。

さらに調べを進めていくうちに、このマドロス物が短命におわった理由とおぼしき興味深い事象に行きあたった。

それは、マドロス歌謡の主人公に擬せられた船員たちからの反発である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください