2023年01月24日

2020年1月、上海浦東国際空港に到着した私はバスと地下鉄を乗り継いで、人民広場の近くにある古い倉庫街へ向かった。年末に武漢市で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による第1例目の感染者が報告されたが、まだ私を含めて危機感はほとんどなく、空港には多くの旅行者が行き交っていた。

地下鉄の新閘路(しんこうろ)駅を下車して蘇州河沿いを歩く。河沿いに並ぶレンガ造りの古い倉庫街には、歴史的建造物として登録されている建物も少なくない。それらをリフォームしてアートギャラリーや飲食店などに利用している倉庫も見受けられる。多くの倉庫は、上海が「魔都」と呼ばれた1920~30年代に建てられたものだ。アヘン戦争の敗北によって、上海に設けられた租界(外国人居留地)には西洋建築のホテルや銀行などが建ち並び、「東洋のパリ」と呼ばれる国際都市として繁栄していた。

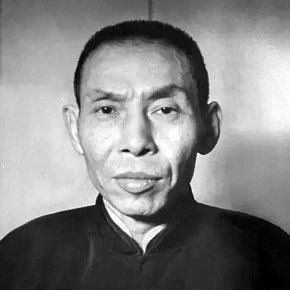

杜月笙(と・げつしょう、1888‐1951年)。上海暗黒街の三大ボスの一人。国民党陸軍少将、中匯銀行設立者、上海市参事会議長、また60 社に及ぶ社長の顔も持っていたといわれる。村人たちから教父(ゴッドファーザー)と呼ばれ、その名は今も中国全土で知られている=百度百科

杜月笙(と・げつしょう、1888‐1951年)。上海暗黒街の三大ボスの一人。国民党陸軍少将、中匯銀行設立者、上海市参事会議長、また60 社に及ぶ社長の顔も持っていたといわれる。村人たちから教父(ゴッドファーザー)と呼ばれ、その名は今も中国全土で知られている=百度百科

1933年に建てられた倉庫は、かつて青幇(ちんぱん)の伝説的な首領として知られる杜月笙(と・げつしょう)が所有していた。

魔都・上海の華やかな街の路地裏には、青幇と呼ばれる秘密結社が暗躍していた。もともとは運河の荷役労働者の結社を源流とする青幇は、幇会三宝(幇の3資金源)とうたわれた烟、賭、娼、つまりアヘン、賭博、売春の3事業を背景に巨大な財力と権力を築き上げ、上海の暗黒街を支配していった。

杜月笙の倉庫だった「上海 SOHO インターナショナル ユース ホステル(上海蘇州河畔国際青年旅舍)」。「ドゥー・ユエション(杜月笙)のことは誰でも知っていますよ。彼のストーリーは映画やドラマにもなっていますから」(ホテル・フロント談) =撮影・関根虎洸

杜月笙の倉庫だった「上海 SOHO インターナショナル ユース ホステル(上海蘇州河畔国際青年旅舍)」。「ドゥー・ユエション(杜月笙)のことは誰でも知っていますよ。彼のストーリーは映画やドラマにもなっていますから」(ホテル・フロント談) =撮影・関根虎洸 ビリヤード台のある食堂には 100 年前に倉庫だった頃のレンガが剥き出しになっている。「この建物はアヘンの倉庫だったのでしょうか」「……私には分かりません」(ホテル・フロント談) =撮影・関根虎洸

ビリヤード台のある食堂には 100 年前に倉庫だった頃のレンガが剥き出しになっている。「この建物はアヘンの倉庫だったのでしょうか」「……私には分かりません」(ホテル・フロント談) =撮影・関根虎洸「上海 SOHO インターナショナル ユース ホステル」はアヘンを加工するための工場だったといわれている。バックパッカーが行き交うフロントでチェックインを済ませ、ルームカードを手にした私は、20代の男性スタッフに語りかけた。

「ここは杜月笙の倉庫だった建物ですか」

「……はい。そうです。ドゥー・ユエション(杜月笙)の倉庫でした」

そして男性スタッフは、次のように続けた。

「ドゥー・ユエションのことは中国人なら誰でも知っていますよ。彼のストーリーは映画やドラマにもなっています」

日本では資料も少なく、杜月笙のことはほとんど知られていないが、「中国人は誰でも知っている」という言葉は、あながち大げさではないのかも知れない。

上海に滞在中、私は1920~30年代の華やかだった頃の建物を訪ね歩いた。最も惹かれたのは、マフィアの建物である。杜月笙の倉庫だったホテルをチェックアウトした翌日に訪ねたのは、青幇の縄張りだった旧フランス租界に残る「ザ・マンション・ホテル(首席公館酒店)」。プラタナスの並木道に西洋建築が並ぶ美しい高級住宅街には、かつて「三鑫(さんしん)公司」という名の会社があった。

かつてアヘン売買会社「三鑫(さんしん)公司」だった「ザ・マンション・ホテル(主席公館酒店)」の外観。「魔都」の雰囲気を残す洗練されたブティックホテルだ=撮影・関根虎洸

かつてアヘン売買会社「三鑫(さんしん)公司」だった「ザ・マンション・ホテル(主席公館酒店)」の外観。「魔都」の雰囲気を残す洗練されたブティックホテルだ=撮影・関根虎洸

青幇の三大ボス。左から黄金栄、張嘯林、杜月笙。年齢が最も若いのは杜月笙=百度百科

青幇の三大ボス。左から黄金栄、張嘯林、杜月笙。年齢が最も若いのは杜月笙=百度百科 「いらっしゃいませ。どのようなご用件ですか」

「私は青幇に関連した建物を訪ね歩いています」

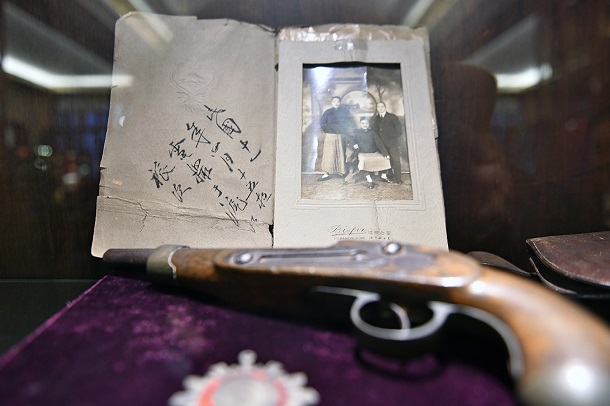

マネージャーだというホテルマンは私の言葉に少し驚いた表情をしたが、三鑫公司の資料が展示されている館内を案内してくれた。ロビーに用意されたガラスケースには拳銃やアヘンの吸引器具が堂々と陳列されている。ザ・マンション・ホテルは魔都と呼ばれた時代の怪しい雰囲気を今に伝える洗練されたブティックホテルだった。

「ザ・マンション・ホテル(主席公館酒店)」のロビー=撮影・関根虎洸

「ザ・マンション・ホテル(主席公館酒店)」のロビー=撮影・関根虎洸 ロビーのガラスケースには三鑫公司時代の拳銃が堂々と展示されていた=撮影・関根虎洸

ロビーのガラスケースには三鑫公司時代の拳銃が堂々と展示されていた=撮影・関根虎洸 巨万の富を築いた「アヘン」を吸うための吸引機も陳列されていた=撮影・関根虎洸

巨万の富を築いた「アヘン」を吸うための吸引機も陳列されていた=撮影・関根虎洸次に向かったのはザ・マンション・ホテルから徒歩5分の距離にある「トンフー・ホテル(東湖賓館)」。1934年に建てられた東湖賓館はかつて杜月笙の自邸だった建物だ。現在もノスタルジックな上海の雰囲気を留めた老舗ホテルとして営業している。

杜月笙の自邸として建てられた「トンフー・ホテル(東湖賓館)」。杜月笙は新居への引っ越しを間近にしていたが、日中戦争の勃発によって香港へ避難することになる。そのためこの豪邸は一度も住むことのなかった幻の自邸となった=撮影・関根虎洸

杜月笙の自邸として建てられた「トンフー・ホテル(東湖賓館)」。杜月笙は新居への引っ越しを間近にしていたが、日中戦争の勃発によって香港へ避難することになる。そのためこの豪邸は一度も住むことのなかった幻の自邸となった=撮影・関根虎洸フロントロビーの奥に、一枚のモノクロ写真が壁に飾ってあった。見過ごしてしまいそうな場所に飾られた横長の集合写真は、杜月笙が1931年に建てた杜家祠堂の落成式に撮られた一枚である。かつてトンフー・ホテルが杜月笙の自邸だったことをさり気なく示していた。

杜月笙の故郷に建てられた杜家祠堂の落成式典(1931年)における集合写真は、隆盛を極めた杜月笙を象徴する一枚である=複写・関根虎洸

杜月笙の故郷に建てられた杜家祠堂の落成式典(1931年)における集合写真は、隆盛を極めた杜月笙を象徴する一枚である=複写・関根虎洸1937年に日中戦争が勃発すると、杜月笙は新居への引っ越しを間近にして香港へ避難することになる。そのため、この豪邸は杜月笙にとって一度も住むことのなかった幻の邸宅となった。

トンフー・ホテルは青幇の縄張りだった旧フランス租界にある。落ち着いた雰囲気の客室内部=撮影・関根虎洸

トンフー・ホテルは青幇の縄張りだった旧フランス租界にある。落ち着いた雰囲気の客室内部=撮影・関根虎洸私が最後に向かったのは、旧フランス租界にあるレストラン。トンフー・ホテルから徒歩15分の場所にある高級上海料理店「メゾン・ド・イフイ(慧公館)」。1923年に建てられた英国式の建物は、杜月笙の第5夫人となった孟小冬の別邸だった。巨鹿路に面した公園の一角に建つ慧公館には、いまも杜月笙とかつて京劇の大スターだった孟小冬のモノクロ写真が数多く飾られている。

杜月笙の第5婦人、京劇の大女優だった孟小冬の別邸は、上海料理レストラン「メゾン・ド・イフイ(慧公館)」として営業中。杜月笙は熱心な京劇ファンだったという=撮影・関根虎洸

杜月笙の第5婦人、京劇の大女優だった孟小冬の別邸は、上海料理レストラン「メゾン・ド・イフイ(慧公館)」として営業中。杜月笙は熱心な京劇ファンだったという=撮影・関根虎洸1951年に杜月笙は64歳の誕生日に香港で息を引き取るが、最後まで世話をしたのは孟小冬だった。実は2人が籍を入れたのは杜月笙が亡くなる数カ月前。死期を悟った杜月笙が残りの財産をすべて孟小冬に渡すためだったという。

スタッフの女性が綺麗なチャイナドレスを着ていたので、撮影させてもらった。京劇の大女優だった孟小冬をイメージした=撮影・関根虎洸

スタッフの女性が綺麗なチャイナドレスを着ていたので、撮影させてもらった。京劇の大女優だった孟小冬をイメージした=撮影・関根虎洸 2人が暮らした慧公館で撮られた一枚。巨鹿路に面した公園の一角に建つこの建物には杜月笙や孟小冬のモノクロ写真が数多く飾ってある=百度百科

2人が暮らした慧公館で撮られた一枚。巨鹿路に面した公園の一角に建つこの建物には杜月笙や孟小冬のモノクロ写真が数多く飾ってある=百度百科撮影を終えて、いくつかの疑問が残った。杜月笙は国共内戦において共産党員を大量虐殺したと囁かれるマフィアのボスである。共産党による一党独裁の中国において、いまも英雄的にその存在が知られているのは不思議だった。また日本では“ヤクザ”に関連した建物を文化財として保存している例など聞いたことがないが、中国でそれらの建物が保存されていることも意外だった。魔都と呼ばれた時代に思いを馳せながら、私は上海の租界を後にした。

大世界(ダスカ)は一大娯楽施設として上海のランドマークになっていた。2代目オーナーとなったのは暗黒街の顔役、黄金栄だった=撮影・関根虎洸

大世界(ダスカ)は一大娯楽施設として上海のランドマークになっていた。2代目オーナーとなったのは暗黒街の顔役、黄金栄だった=撮影・関根虎洸

国共内(?)戦後、裁判にかけられた黄金栄は、数カ月間「『大世界』の前を掃除する」という罰を受ける。1951年、新聞に黄金栄の写真が掲載されると、上海市民は時代が変わったことを実感したという=百度百科

国共内(?)戦後、裁判にかけられた黄金栄は、数カ月間「『大世界』の前を掃除する」という罰を受ける。1951年、新聞に黄金栄の写真が掲載されると、上海市民は時代が変わったことを実感したという=百度百科杜月笙に関してはwebで検索すれば日本語による情報は少なくないが、書籍は現在発売中のものがない。中国語の書籍は数多く出版されているので、中国語が読めなければそれらの電子版を翻訳ソフトで日本語に変換する方法はある。

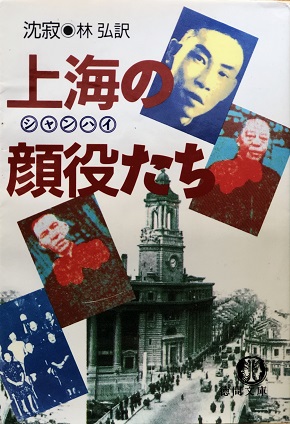

沈寂『上海の顔役たち』(徳間書店、1989年)

沈寂『上海の顔役たち』(徳間書店、1989年)中古でしか入手でできないが、『上海の顔役たち』(徳間書店、1989年)は、1987年に中国で出版された沈寂著『大亭』(ターホン・大親分)の翻訳本である(訳・林弘)。中華民国から日中戦争を経て国民党と共産党による国共内戦、そして中華人民共和国へと目まぐるしく変化する激動の時代を背景に、黒社会の三大ボスといわれた杜月笙、黄金栄、張嘯林の軌跡と末路が描かれている。

一冊の物語を背景に、かつての租界に今も存在する建物に触れると、それなりのリアリティを持って魔都と呼ばれた時代を感じられるのではないだろうか。(了)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください