2023年01月27日

読みやすい。どんどん読めてしまう。ただし小説にとって、読みやすいことがそれほど大事だとは思わない。小説とはある意味で、個人が胸に抱える何かしらの引っ掛かり、そこにあると気づきながら目を背けてきた私的な傷や悩みとの対峙を助ける存在としてある、と思うからだ。

言葉にしづらい「引っ掛かり」や「傷」「悩み」に光が当てられている、と感じられさえすれば、何も「読みやすい」必要はない。作家の文体や生理、息遣いとしか呼びようのないものが個人の「引っ掛かり」に寄り添ってあることのほうが大事で、それがあるから読者は作家から離れられなくなるのだ。「読みやすさ」は二の次だ、と思う。

作家の文体や生理、息遣いといったものとは、いわゆる「純文学」として括られる作品のなかで出会うことが多い。そのため、どうしても「純文学」作品に惹かれるのが筆者の傾向だった。だからなのか(あるいは単にへそ曲がりゆえか)、「どんどん読めてしまう」文章には、むしろ警戒感を抱いている。ところが、である。冒頭に述べた「読みやすい。どんどん読めてしまう」作品に、ここのところ惹かれっぱなしなのだ。

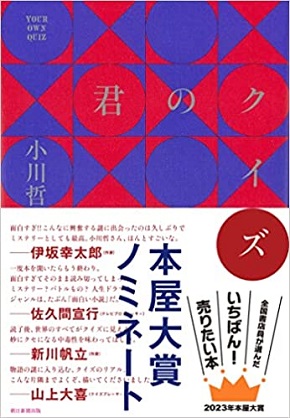

小川哲『君のクイズ』(朝日新聞出版)

小川哲『君のクイズ』(朝日新聞出版)『地図と拳』(集英社)で直木賞を受賞した著者による、単行本最新作が『君のクイズ』だ。本書は4月に発表される「本屋大賞」の候補にも挙がっているので、ご存じの方も多いはずである。それでもあえて紹介するのは、2015年に『ユートロニカのこちら側』(早川書房)でハヤカワSFコンテスト〈大賞〉を受賞してデビューした作家が歩む道筋──作品で言えば『ゲームの王国』(早川書房)、『嘘と正典』(早川書房)、『地図と拳』──と本作の関係について考えることに意味があると思うからだ。

この作家を突き動かしているものは何か。テーマの壮大さと速すぎる展開が目立つストーリーに目まぐるしさを覚えながら、作家にこうしたテーマとストーリーを選ばせている正体が気にかかる。それらと本書の関係についての考えを、より多くの人と共有してみてもいいのではないか。

『君のクイズ』の著者・小川哲

『君のクイズ』の著者・小川哲

Skorzewiak/Shutterstock.com

Skorzewiak/Shutterstock.comそれまで一つひとつの点に過ぎなかったもの同士が線となって結ばれ、線が面をつくり、面が立体を成していく……。思いもよらない物同士のあいだに関係を見つけることで、それまで見えていなかった物が見えるようになり、見えていた物も解像度が上がる。読者は本書を通して、そんな体験をするだろう。

語り手である「僕」こと三島玲央(みしま・れお)は、20歳代のクイズプレイヤー。『Q-1グランプリ』というテレビのクイズ番組で、対戦相手である本庄絆(ほんじょう・きずな)との決勝戦に臨む。優勝のかかった1問をアナウンサーが読もうとするその時、問題文が口から発せられる直前に、本庄は正解を答え、優勝してしまう。当然のごとく番組に「ヤラセ」疑惑が浮上するところから、物語が動いていく。「僕」は「ヤラセ」で済ますことのできない、この不可解な事態にけりをつけるべく、独自に調査を開始するが……。

対戦相手の本庄絆は、東京大学医学部に在籍する学生であると同時にテレビタレントでもある。「世界を頭の中に保存した男」「万物を記憶した男」「クイズの魔法使い」などと形容される、「人智を超えた暗記力の持ち主」だ。独自調査の過程で「僕」は、決勝戦で出題されたクイズを1問ずつ振り返っていくが、その作業は「僕」自らの人生の記憶を掘り起こす作業にも重なっていった(なぜ両者が重なるのかは、本書を読んで確かめてほしい)。

ところで本書は、タイトルやあらすじから予測される通り、クイズが主役と言っていい作品だ。エンタテインメント界の一翼を担い、クイズプレイヤーなる存在(一職業とはなかなか言えないものの)も生まれている現代日本のクイズ業界と、その舞台裏が描かれる。そして強調したいのは、クイズプレイヤーの「僕」にとってクイズとは、世界を記憶する装置として機能している、ということだ。

個人的な記憶を掘り起こしていく途中で、「僕」はこんな感慨を漏らす。

クイズに答えているとき、自分という金網を使って、世界をすくいあげているような気分になることがある。僕たちが生きるということは、金網を大きく、目を細かくしていくことだ。今まで気づかなかった世界の豊かさに気がつくようになり、僕たちは戦慄(せんりつ)する。戦慄の数が、クイズの強さになる。

クイズが対象とするのは、宇宙や人類の歴史といった壮大なスケールの問題から、流行や日常生活に即した卑近な事象に関する問題まで、つまり私たちを取り囲む世界すべてである。世界がまるごと記憶された装置としてクイズが機能するからこそ、自分という「金網を大きく、目を細かくしていくこと」が、すくいあげられる世界が緻密で深くなる(クイズが強くなる)こととイコールになるのだ。

小川哲は1986年生まれ。『地図と拳』で第168回直木賞を受賞

小川哲は1986年生まれ。『地図と拳』で第168回直木賞を受賞飛躍と感じられるかもしれないが、ここで思い至るのが、小川哲のこれまでの作品世界だ。「僕」にとって、世界を記憶する装置としてクイズが機能しているように、小川哲にとって、世界を記憶する装置として小説が機能しているように見える、ということだ。

かけ離れていると思われる断片同士が意外な結びつきを見せ、気づくとそれらの要素が互いに有機的な体系を形づくるのは、小川作品ならではの特徴だ。徹底した個人情報管理がもたらすディストピア(『ユートロニカのこちら側』)、共産主義とCIAの関係(『嘘と正典』中の同名の中編小説)、ポル・ポト政権下のカンボジアが舞台の不条理劇(『ゲームの王国』)、日露戦争から満州事変を経て戦後に至る日本近現代史(『地図と拳』)等々、人類の負の遺産や世界史上の悲劇と呼ぶべき重いテーマが選択され、それらが登場人物たちのささやかな日常生活と隣り合いつつ、疾走感をもって物語が展開する。

当たり前と言われれば至極当たり前なのだが、小説とは、それらまるごとの世界を盛ることのできる器なのだ。専門性だの、好みの方向性だの、党派性・派閥性だのへのこだわりをいったん無化し、忘れ、自由な想像力(創造力)を発揮させられる器。

例えば『地図と拳』でも、貪欲すぎるのでは? と思えるほど、多数の視点や時間軸、歴史的事象が虚構のなかに盛り込まれ、構成されていた。この作品の主要テーマである「建築」が、まさに建築家の想像物=創造物であるように。「貪欲すぎるのでは?」という私の印象は、むしろ、壮大さとは真逆の細部へとますます向かいつつある現代小説の傾向を図らずも表したように思える(誰も気づけぬ人間性の細部こそ、小説──純文学的な──によって可視化されてほしいと願うのも本音だが)。

まるごとの世界に、臆さず対面しようとする自由さ、その気持ちよさを、小川作品から感じる。その自由さは、もちろん、ある厳しさに接してもいる。クイズにおける強さが、単に知識量が多いだけで身につかないことが『君のクイズ』で描かれるように、壮大なテーマと知識量だけで優れた小説が生まれるわけではないのだから。

バラバラかつかけ離れた位置にある断片同士が像を結ぶには、クイズの回答者自身にそれらをつなげる力がなくてはならない。同様に、大胆な発想と壮大なテーマが真に迫る物語として立体化するには、作家自身のなかにそれらを統べる視点がなくてはならない。

ただ、「どんどん読めてしまう」自由な疾走感をもたらす作者には、一筋縄ではいかぬ世界をまるごとすくいあげてくれそうな野太さを感じるのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください