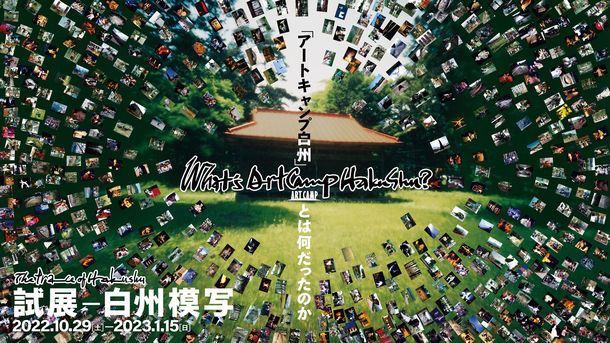

今なお圧倒的なリアリティをもつ〈白州〉が想起させるアートの始原と芸術祭の原点

2023年02月05日

山梨県白州町(現・北杜市)。現在、全国津々浦々で様々な地域型芸術祭が開催されているが、その先駆ともいえるアートフェスティバルが、この南アルプスの麓の農村を舞台に今から30年以上も前に始まり、20年以上にわたって開催された。

だが、それは伝説のように、あまり語られることはなかった。その記憶を模り現在に蘇らせようという展覧会「試展―白州模写 <アートキャンプ白州>とは何だったのか」が千葉県は市原湖畔美術館で開催され、先月幕を閉じた。

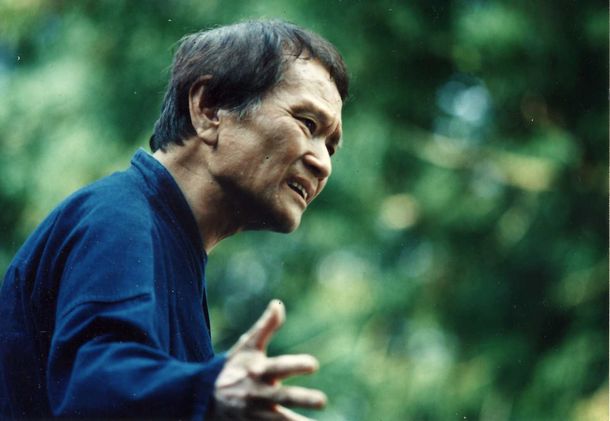

白州での「祭り」を仕掛けたのは世界的ダンサー田中泯。昨年放送された「鎌倉殿の13人」でも鮮烈な存在感を放ち、役者としても活躍する彼は、77歳にして現役の“農夫”でもある。

私はこの展覧会を担当したのだが、調査を始めたところ、記録や資料が存外に少なく戸惑った。そこで田中をはじめとする関係者に会い証言を集めていきながら、<白州>の正体を少しずつ紐解いていった。その道程は、文字通り驚きと発見の連続であった。

まず驚いたのは、地域型芸術祭の嚆矢(こうし)といわれ、私自身も関わってきた「越後妻有 大地の芸術祭」(★)が始まる10年以上も前に農村を舞台にした国際芸術祭があったということだ。

「農村から都市を逆照射する」「芸能と工作」「大地との共存」……

私たちが越後妻有で掲げたテーマや課題が、すでに取り上げられていた。だが、何より驚いたのは、白州での20年に及ぶ祭りが、田中泯というひとりの人間の生理と直感に始まり、その強烈な身体性に貫かれていることだった。

<白州>について語る田中泯さん=2022年10月29日、千葉県市原市

<白州>について語る田中泯さん=2022年10月29日、千葉県市原市

★「越後妻有 大地の芸術祭」の詳細は「こちら」から

1985年、日本がバブル経済に向かい、都市への一極集中が加速する中、田中は身体・労働・自然の本質的で密接な関係に憧れ、仲間たちと共に新たな踊りの場を求めて白州に移住し、「身体気象農場」を開設する。農村にこそ芸能の源流があり、農作業での身体の使い方にこそ舞踊の原点があると考えたのだ。

空家は借りられたものの農地は借りられず、田中たちは農作業を手伝いながら、徐々に住民との信頼関係を築いっていった。お金は一切受けとらなかった。「かわりに米や野菜がどっさり届きました」

剣持和夫の塔=1988年(市原湖畔美術館提供)

剣持和夫の塔=1988年(市原湖畔美術館提供)移設された塔は雨雪風に晒(さら)され、刻々と姿を変えていった。その様子に感応した田中は、旧知のアーティストたちに白州での制作を呼びかける。さらに踊りの仲間たち、これまで国内外でコラボレーションしてきた音楽家やパフォーマーたちにも声をかけ、「祭り」をしようと考えた。

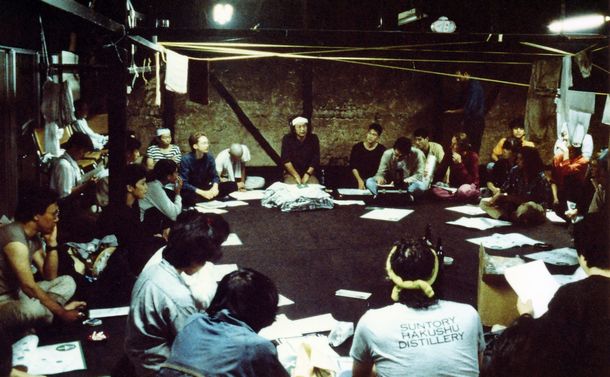

スタッフ会議の様子=1988年©市原湖畔美術館

スタッフ会議の様子=1988年©市原湖畔美術館都市と農村という二分法を越え、その境界に新しい文化と生き方を探る、舞踊・芝居・音・美術・物語・建築・映像・農業、あらゆるジャンルの表現が混交する3日間の祭りは、やがて生活と創造の過程に力点を置いた2カ月におよぶ「アートキャンプ白州」(1993~1999年)、「ダンス白州」(2001~2009年)と形を変えながら、有機体のように連動していった。

この祭りが、パフォーミングアーツではなく、美術をきっかけに始まったのは興味深い。農地(休耕田)や林という、都市の美術館やギャラリーとはまったく違うプロテクトされていない空間での制作。田中がアーティストたちに課した条件は、「土地を借りる交渉から制作まで、すべてアーティストが自分でやること」だった。

「他者の土地にものをつくる」。それは越後妻有でも同様だ。だが白州では土地の交渉からアーティスト自身が行っていた。

アーティストたちは、田中や身体気象農場のメンバーの応援を受けながら、地主たちにコンタクトをとり、プランを見せ、自ら交渉に当たった。土地を耕し、穴を掘り、泥んこになりながら制作するアーティストたちの姿に、町の人々は自分たちと同じ労働をしていると感じ、信用が育まれていく。

農民芸術を実践しようとした宮沢賢治にならい、自らを工作集団「風の又三郎」と呼んだ榎倉康二、高山登、原口典之をはじめとする全共闘世代のアーティストたちの熱量は、凄まじいものがあったのだろう。夜ごと酒を酌み交わしながら、本気で議論し、時にけんか寸前になったこともあったという。

シンポジウムで田中泯(左)と話す名和晃平さん(中央)=2022年10月29日、千葉県市原市

シンポジウムで田中泯(左)と話す名和晃平さん(中央)=2022年10月29日、千葉県市原市 白州にはジャンルや国籍、年齢を超えて多種多様な人々が集まり、混沌の中にエネルギーが充満していた。昼夜を問わず膨大な数のイベントやワークショップが行われた。ガマの口上からクラシック、前衛的なパフォーマンスまで、その多彩さに驚くほかない。

田んぼや道端、穴の中、アート作品で、ダンサーたちは即興的に踊った。本土で初めて沖縄県人会によるエイサーの公演が行われ、リチャード・セラの美術で舞踊劇「春の祭典」も公演された。マルセ太郎はノーギャラで「スクリーンのない映画館」を上演し、亡くなるまで毎年白州の舞台に立ち続けた。能の観世栄夫は毎年のように新作能やワークショップを開催した。

沖縄のエイサー(市原湖畔美術館提供)

沖縄のエイサー(市原湖畔美術館提供) マルセ太郎(市原湖畔美術館提供)

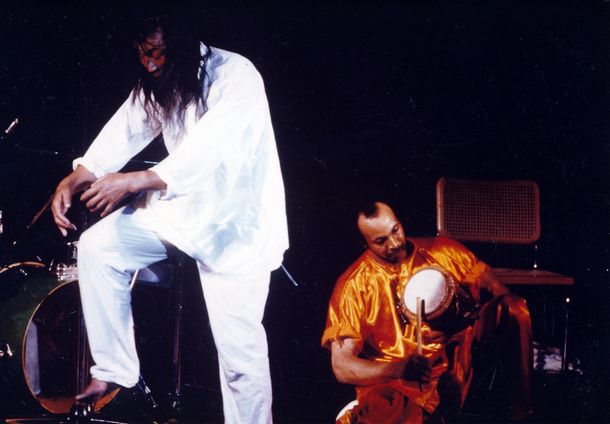

マルセ太郎(市原湖畔美術館提供)辺境の地を含む海外から、多くのパフォーマーたちが参加した。フリージャズのミルフォード・グレイブス、デレク・ベイリー、セシル・テイラーが演奏し、田中とコラボレーションした。

韓国のムーダン、ブータンの仮面舞踊、ベトナムの民族芸能、ロシア連邦トゥバ共和国のホーメイ、ハンガリー・ジプシーの歌と踊り、インド最古の舞踊「クーリヤッタム」。皆、海外で田中が踊りを通して出会った人たちだ。

田中泯とミルフォード・グレイブス=1988年(市原湖畔美術館提供)

田中泯とミルフォード・グレイブス=1988年(市原湖畔美術館提供) ブータン仮面舞踊団=1989年(市原湖畔美術館提供)

ブータン仮面舞踊団=1989年(市原湖畔美術館提供)1990年には、チェコスロヴァキアのビロード革命を担った芸術家たちがやってきた。彼らは田中を共産主義体制下のプラハに毎年のように招き、アンダーグラウンドで公演を組織していた人たちだった。<白州>は田中の身体を介して、世界の歴史と連動していたのだ。

中上健次、谷川雁、永六輔、山田洋二、フェリックス・ガタリ、スーザン・ソンタグ……。日本、世界の文化・思想史を彩るような人たちも<白州>の磁場に引き寄せられていった(木幡のパワーとネットワークは大きかった)。

そのひとりに戦後日本の国土開発を担った下河辺淳もいた。下河辺は推進会議の代表をつとめ、様々な形で<白州>を支え、<白州>を近代化の歴史に照らし合わせ「限りなく意味がある」と評した。

谷川雁と中上健次=1989年(市原湖畔美術館提供)

谷川雁と中上健次=1989年(市原湖畔美術館提供) 下河辺淳氏=1993年3月9日、東京都内のホテルで

下河辺淳氏=1993年3月9日、東京都内のホテルで<白州>の魅力は、そうした“有名人”も表現者も、そしてボランティアも観客も、その空間にフラットに存在できたことだ。立ち上げから関わった象設計集団の樋口裕康は、白州では「人、場所ともにピラミッド構造のヒエラルキーを拒絶した」と語り、中心にいた田中はあくまでも「現場親方」だった。

「ひとつひとつの生命はこの地球上でどこまでも繋がっている。それを観念でなく身体を通して生きてきた。人と人の繋がりは秩序よりも群れでありたかった」

田中はそう語っている。

白州では必要なものは何でも自分たちで作った。何より田中自身がものづくりが大好きで、鶏舎もロバ小屋も自分で作っていた。竹の家、森の舞台、土の舞台、竹の舞台、さまざまな舞台が、ボランティア、建築ワークショップの参加者に村人たちも加わって、次々と作られていった。

樋口はワークショップで徹底的に労働させた。「体を動かすことは考えることの基本」だった。食事も自分たちが農場で育てた野菜や家畜を使って、みんなで作った。

建築ワークショップ「竹のドーム」=1993年(市原湖畔美術館提供)

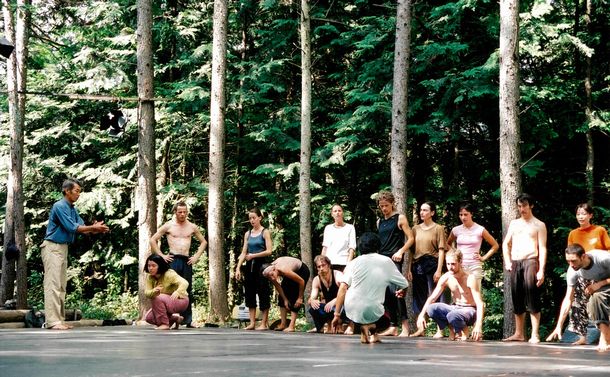

建築ワークショップ「竹のドーム」=1993年(市原湖畔美術館提供) 田中泯による「身体 夏の学校」ワークショップ(市原湖畔美術館提供)

田中泯による「身体 夏の学校」ワークショップ(市原湖畔美術館提供)<白州>はマニュアルは作らず、成果や目標も想定しなかった。継続することを目的にはせず、毎年話し合って開催するかどうかを決め、やる価値があるかを考え続けた。「あとには何も残さない」と田中はたびたび口にしていたと、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください