2023年02月16日

過去、多くの人気アイドルがそれぞれの時代を飾ってきた。だがなかには、「もっと評価されてほしい」と思えるアイドルもいる。キャンディーズは、私にとってそんな一組だ。今年2023年は、社会現象にもなった彼女たちの解散コンサートから45年、そしてレコードデビューから50年の節目の年になる。そこでこの機会に、その足跡、時代との関係、さらにアイドルとしての先駆性について掘り下げてみたい。

キャンディーズは1973年にデビュー、時代を席巻した

キャンディーズは1973年にデビュー、時代を席巻したキャンディーズは、伊藤蘭(ラン)、田中好子(スー)、藤村美樹(ミキ)から成る3人組。ランが1955年生まれ、スーとミキが1956年生まれである。1972年に結成され、翌1973年9月にレコードデビューした。解散が1978年4月なので、活動期間はそれほど長いわけではない。

3人組で成功した女性アイドルとなると現在ならPerfumeが思い浮かぶ(実際、2組のあいだには関連もある。それについては別の回で述べる)。ただ、3人組で成功した女性アイドルとなると歴史上あまり多くはない。それでも、キャンディーズが1970年代においてグループで成功したことには大きな意味があった。

乃木坂46やAKB48など大人数グループ主流の現在とは異なり、当時アイドル歌手はソロであることが大前提になっていた。南沙織、麻丘めぐみ、桜田淳子、山口百恵など主だったところはいずれもそうである。そのなかでキャンディーズがグループとしてトップアイドルになったのは、画期的なことだった。

出身地にも注目すべき点がある。3人は全員東京出身(藤村美樹については出生地を福島とする記述もあるが、いずれにしても幼少期からずっと東京暮らしなので出身地とする)。当時アイドルの出身地は東京以外であることが多く、いま挙げた南沙織、麻丘めぐみ、桜田淳子、さらにピンク・レディーなどもそうである。

1970年代のアイドルには、すべてがそうではないにせよ立身出世物語の主人公という側面があった。スターになることを夢見て地方から上京し、歯を食いしばって頑張る。まるで演歌歌手のようだが、実際まだ演歌とアイドルには未分化なところがあった。桜田淳子、山口百恵とともに「花の中3トリオ」の一角だった森昌子、デビューはアイドルだった石川さゆりなどが好例である。

一方キャンディーズは、そういったわかりやすい苦労話とは無縁だった。むろん影での人知れぬ努力はあったに違いない。だが立身出世的な泥臭さが表に出てくることはなく、常にどこかスマートだった。

実際の芸能活動を見ても、洗練されたスマートな部分が目立つ。歌においてはハーモニーが印象的で、洋楽のカバーを披露するステージにも定評があった。またドリフターズや伊東四朗・小松政夫ら一流コメディアンと共演してコントに際立った才能を発揮した点もその一端だろう。

要するに、キャンディーズは当時としては異色なところを多く持つアイドルだった。

そのあたりは、所属プロダクションによってもたらされた部分も大きかった。

キャンディーズが所属したのは、渡辺プロダクション(現・ワタナベエンターテインメント)、通称ナベプロである。創立は1955年1月。

ナベプロは日本の芸能ビジネスを近代化した先駆けであったとされる。

たとえば、原盤ビジネスはそのひとつである。所属タレントのレコード制作にかかわる費用を出し、音源の権利すなわち原盤権を保有する。それまで日本では、著作権に比べ原盤権への意識は希薄だった。ナベプロはいち早くその権利に着目することで、楽曲のヒットから生じる安定した収入の確保に成功した(野地秩嘉『芸能ビジネスを創った男──渡辺プロとその時代』、86-89頁)。

お手本になったのは、アメリカのショービジネスである。そして同様のケースとして、タレント育成方式があった。

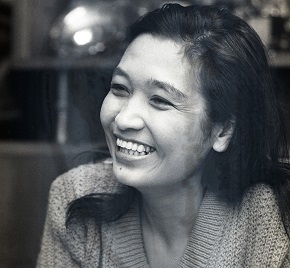

渡辺プロダクション(現・ワタナベエンターテインメント)の渡邊美佐=1966年

渡辺プロダクション(現・ワタナベエンターテインメント)の渡邊美佐=1966年帰国後美佐は、1963年に晋とともにタレント養成機関として東京音楽学院を設立。さらにその生徒から選んだメンバーで「スクールメイツ」を結成する(『ORICON NEWS』2016年4月13日付記事)。後に歌謡界の大御所となる布施明や森進一、またジャニーズの人気グループ・フォーリーブスのメンバーとなる青山孝(青山孝史)もいた。

キャンディーズの3人は中学時代に東京音楽学院に入り、ともにスクールメイツに選抜された。ランとスーの同期には、後に人気歌手となる太田裕美などがいる。

1972年、3人はオーディションに合格し、NHKの音楽番組『歌のグランド・ショー』にレギュラー出演することになる。マスコットガール兼アシスタントという役割だったが、このとき番組のプロデューサーに「キャンディーズ」と命名された。さらに1973年4月からは、ドリフターズの人気番組『8時だョ!全員集合』(TBSテレビ系、1969年放送開始)のアシスタントに。そして同年9月、ついにレコードデビューを果たす。曲は「あなたに夢中」。アップテンポの初々しい恋愛ソングで、3人のコーラスの美しさを生かしたもの。リードボーカルはスーだった。

ただ、「あなたに夢中」の売り上げは、オリコン週間チャート最高順位が36位と必ずしも期待通りのものではなかった。しばらくそのような状況が続く。

当時アイドル界の主導権を握っていたのが、日本テレビのオーディション番組『スター誕生!』である。1971年に始まったこの番組は、先述の「花の中3トリオ」、さらに岩崎宏美、ピンク・レディーらを輩出するなど、圧倒的な勢いを誇っていた。桜田淳子と山口百恵は1973年デビューなので、キャンディーズとは同期ということになる。

『スター誕生!』がオーディション番組であったことには重要な意味合いがあった。普通の歌番組と違い、オーディション番組では素人の段階から視聴者の前に出ることになる。それによって、歌手の存在はぐっと身近なものになった。視聴者は、若者がデビューを目指して懸命に頑張る姿、成長する姿を応援する喜びを知る。そうした未完成さゆえの魅力を持つ歌手を、私たちは「アイドル」と呼ぶようになった。

キャンディーズは、そうした意味でのアイドルとは少し異なっていた。確かに、前述の通りデビュー前からテレビに出演して親しまれていたという点では近い。だが、目指す方向性においては違っていた。それは、山口百恵、そしてピンク・レディーなどと比べてみるとわかりやすい。

山口百恵=1979年

山口百恵=1979年リアルさを身にまとった山口百恵に対し、ピンク・レディーは徹底してファンタジーの世界を表現した。そこには、『スター誕生!』の企画者でもある作詞家・阿久悠の巧みなプロデュースがあった。「UFO」(1977年発売)では宇宙人との恋愛、「サウスポー」(1978年発売)ではプロ野球の女性投手といったように、現代的なおとぎ話の主人公を一緒に踊りたくなるような印象的な振り付けとともに演じたのが彼女たちだった。

ピンク・レディーのミー(左)とケイ=1977年1月頃、東京・渋谷公会堂

ピンク・レディーのミー(左)とケイ=1977年1月頃、東京・渋谷公会堂キャンディーズは、そのどちらでもなかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください