ファン参加型アイドル文化の原点

2023年03月14日

キャンディーズ──70年代アイドルとエンターテイナーとのあいだで

前回述べた通り、コンサートのステージ上でキャンディーズは突然の「解散宣言」をおこなった。「年下の男の子」のヒット以来人気もぐんぐんと高まっていたときだけに衝撃は大きかったが、その後の解散に至る展開もまた前例のないようなものだった。今回はその道のりを振り返るとともに、それがアイドル史にもたらしたものを考えてみたい。

1977年7月17日。その日キャンディーズは、東京の日比谷野外音楽堂でコンサートを開いていた。「キャンディーズ・サマージャック'77」と題されたツアーの初日である。6000人の観客を前に、自分たちのヒット曲だけではなく、ロックナンバーなども織り交ぜて披露した。また当時話題だった映画『ロッキー』をテーマにしたミニミュージカルも盛り込むなど、意欲的な構成だった。そして最後のナンバーである「ダンシング・ジャンピング・ラブ」まで、コンサートは無事に進む。

ところが、そこでラン(伊藤蘭)が「私たち、皆さんに謝らなければならないことがあります」と切り出す。そして次いで出てきた言葉が、「私たち、今度の9月に解散します」というものだった。

「ごめんなさい」などと謝りながら、ステージ上で抱き合い泣き続ける3人。そのなかでランが叫んだのが、「普通の女の子に戻りたい」という言葉だった。現役人気アイドルが口にした衝撃的とも言えるこのフレーズはメディアでも大きく取り上げられ、流行語にもなった。

周囲も知らなかったとされるこの突然の「解散宣言」は、当然ながら大きな波紋を呼んだ。ヒット曲を連発して『NHK紅白歌合戦』にも連続出場し、また大規模な全国ツアーも成功させるなど、少なくとも傍目からは順風満帆に見えたからである。この宣言の翌日、3人は緊急記者会見を開き、解散について改めて説明した。なぜ解散しなければならないのかについて問いただすような質問もあったが、すでに彼女たちの意思は固かった。

ただ、解散の時期は延びた。宣言の言葉にあるように、3人は1977年9月での解散を考えていた。だが周囲との話し合いもあり、解散時期は翌年4月まで先延ばしされることになる。

「解散宣言」から解散に向けての約9ヶ月は、アイドル史においても特筆すべき密度の濃さだったと言えるだろう。

キャンディーズの最後のコンサート「ファイナルカーニバル」=1978年4月4日、後楽園球場

キャンディーズの最後のコンサート「ファイナルカーニバル」=1978年4月4日、後楽園球場元々、キャンディーズは、当時においては珍しくライブ活動を重視したアイドルだった。初のコンサートは1974年、東京・山野ホールでのもの。熱心なファン800人が集まり盛り上がりはしたものの、かなり空席も目立った。この苦い経験を活かしてのライブにおける成長のプロセスが、そのままキャンディーズというアイドルの成長でもあった。

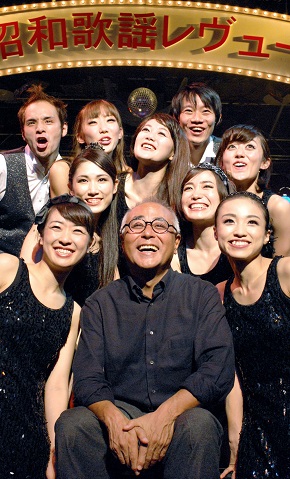

キャンディーズのマネージャーを務めた大里洋吉・アミューズ会長(前列中央)=2011年

キャンディーズのマネージャーを務めた大里洋吉・アミューズ会長(前列中央)=2011年そこで大里洋吉は、ライブのやりかたをよりロック志向のものへと転換する。バックバンドにMMPという一流ミュージシャンによるブラスロックバンドを起用したのもその一環で、これとともにキャンディーズのステージは様変わりし、洋楽のカバーも定番となっていく。それは、「テレビの歌番組に出て用意されたビッグバンドの伴奏で歌う歌手」というアイドル歌手、あるいは歌謡曲歌手の固定観念を覆すものでもあった(『Re:minder』2018年2月25日付記事)。

そうしたなかで、ファンとの関係もほかのアイドル歌手にはなかったような密接なものになっていった。

キャンディーズの歴史において大きな転機になった出来事のひとつが、1975年10月19日に東京・蔵前国技館で開催された「第1回キャンディーズ10,000人カーニバル」である。MMPをバックに従えたライブの熱狂ぶりは凄いものだったが、もうひとつ重要なのは、このライブがファンによる主催だったことである。大学生を主体にした「キャンディーズ・カーニバル実行委員会」が結成され、コンサートを運営した。

ここから発展して誕生したのが、「全国キャンディーズ連盟」、通称「全キャン連」である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください