2023年03月15日

日々各種メディアに接していて多くの略語に出会う。私には、前からこれがどうにも気になっている。

例えば本年2月、北朝鮮が「大陸間弾道ミサイル」を発射し、日本の「排他的経済水域」外に落下したという事件が話題となった。両語を「ICBM」「EEZ」と略せば、紙面・報道時間の節約に役立つ。一方読者・視聴者にとっても、長い原語を見るより瞬時に理解できて効率的である。

日常生活で使うこの種の略語もかなりの数にのぼる。思いつくままに記せば、LCC(格安航空会社)、LED(発光ダイオード)、CT(コンピューター断層撮影)、PCR検査、ATM等々。こうした使い慣れた略語は、一方、今日の国際関係においてよく目にするEU(欧州連合)、ASEAN(東南アジア諸国連合)、WHO(世界保健機関)などを含めて、今後も使われ続けるだろうし、それでよいのだと思う。

でも、次々に登場する新略語を分かりにくいと感ずる人も、多いのではないか。私もその一人である。

「大規模店舗法」→「大店法」のような型の略語はひとまずおくが、同じ略語でも、英熟語の頭文字からなる語は、必ずしも分かりやすいとは言えないのでは。音韻上、日本語原語(しばしば訳語、以下同じ)との結びつきはまずないし、英熟語・術語に使われる難しい英単語を理解できない人は、私を含めて多いのではないか。

よく見聞きする略語でも、ふだん使わない場合は迷うことがある。先の「ICBM」「EEZ」をラジオで聞いたとき、大ざっぱな意味は解したが、両語の正確な意味はとっさに分からなかった。だから少しのあいだ意識を集中し、これらがInterContinental Ballistic MissileおよびExclusive Economic Zone(以下、1語内にある場合を含め頭文字として使われた文字は大文字で記す)の頭文字であることを思い出して、上記の意味を再確認した。

だがこういう時、同じ頭文字であっても、もしローマ字書き日本語のそれが使われていたなら原語との関連づけは比較的容易であり、原語を覚えやすくかつ理解しやすくなるのではないか。

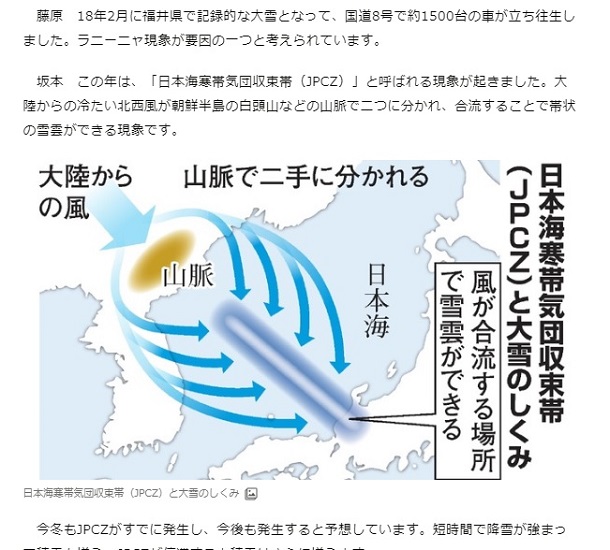

新聞では、原語への言及とともに( )内に英頭文字を記し、その後はこれをくり返すのが一般的なようである。例えばこの冬に話題になった「日本海寒帯気団収束帯」関連のインタビュー記事。

「この年は、『日本海寒帯気団収束帯』(JPCZ)と呼ばれる現象が起きました……/ 今冬もJPCZがすでに発生し……JPCZが停滞すると……」(朝日新聞2022年12月24日付)

「日本海寒帯気団収束帯」(JPCZ)について解説をする朝日新聞デジタル2022年12月24日付の記事より

「日本海寒帯気団収束帯」(JPCZ)について解説をする朝日新聞デジタル2022年12月24日付の記事よりここでは「JPCZ」が出る部分以外をはしょったため、あまり実感がもてないかもしれないが、長い記事中に略語が何度も出ると、それは何の略語だったか? ととまどうことも多い。また、何新聞のいつの記事だったか思い出せないが、同一の記事のうちに似通った2種の略語が用いられており、どちらがどちらかを確認するのに、苦労した覚えがある。

だが同じ頭文字語でも、ローマ字日本語のそれなら音韻的に原語と結びつけやすく、原語を思い出すのに役立つだろう。「日本海寒帯気団収束帯」(JPCZ)はJapan sea Polar air mass Convergence Zoneの頭文字だそうだが、これをローマ字で表記すれば、Nihonkai Kantai Kidan Syūsokutai(*)である。この頭文字「NKKS」を用いれば(「収束帯」は専門用語であるため略してNKKも良いかもしれない)、先のインタビューはこうなる。

「この年は、『日本海寒帯気団収束帯』(NKKS)と呼ばれる現象が起きました……/ 今冬もNKKSがすでに発生し……NKKSが停滞すると……」

再度記すが、英頭文字語では原語の発音とズレが大きく、またしばしば英単語が難解なため、「JP……」という文字を見ても、「日本海寒帯……」にほとんど結びつかないが、一方「NK……」なら、これを目にするごとに「日本海寒帯Nihonkai Kantai……」を思い出すのは比較的容易なのではないか。

(*)日本語のローマ字表記は日本式(いわゆる「訓令式」)による。長音符は母音上の「-」で示す(「ローマ字表記は東京五輪に向けて変えるべき(上)」「ローマ字表記は東京五輪に向けて変えるべき(下)」 )。

JPCZは少々特異だが、日ごろ見聞きする英頭文字語でも、思いの外わかりにくい例がある。しかも日常語の場合、略語は説明なしに用いられることが多いだけに、よけいにそうである。

例えば「CT」。これは今日「医療モノ」に限らず映画・TVドラマ等で頻繁に見聞きする。ちょっとした病院なら院内で実際に見られる。だがどれだけの人がCTの意味を知っているだろう。Computed Tomography(コンピューター断層撮影)のうちtomographyとなると、誰にも分かるまい(私も今回初めて知った)。

CTの「T」の意味は……

CTの「T」の意味は……おまけに、新聞等と違い、ドラマでも病院でもその説明などないから、「CT」それ自体で何とか理解しなければならない。辞書でも引かないかぎり、それは困難である。

だが「CT」などという英頭文字語を用いずに、ローマ字日本語の頭文字で「DS」(断層撮影)とでも表記したら、どれだけ市民の理解を助けたかしれない。

日常生活の言葉として、はるかに一般的な語をあげる。例えば「ATM」。この名で呼ばれる機械は非常に普及したので、いま多くの人が「ATM」という語をそのまま理解するだろう。

だが一部の人、例えば私の母はこれを理解できなかった。機械の操作法はいちおう覚えた。でも銀行のチラシ等で見る「ATM」という文字が何を指すのかは、ついに分からなかった。

「ATM」は、元の言葉の説明なしに街中に普及している

「ATM」は、元の言葉の説明なしに街中に普及している「○○銀行ATMをご利用のお客様へ/ 2023年1月のシステム移行に伴い、以下の通帳をATMでご利用いただく場合……」──これは最近見たチラシの文面だが、母が見たのもこのようなものだったろう。説明なしに使われる「ATM」は、英語の素養のない母には無意味な記号だった。

「ATM」はAutomatic Teller Machine(自動出納機)の略語である。機械の普及以前なら、英語を多少解する人も理解に苦労しただろう。tellerの正確な意味を知るには、特殊な知識が必要だからである。当初この言葉が身につくまで、私も苦労した。

もし始めからこれを「ATM」ではなく、例えば

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください