2023年03月27日

コロナ禍や映像配信の普及の影響かわからないが、最近、国内の大きな国際映画祭の終了が相次いだ。1985年に始まった隔年開催の「広島国際アニメーションフェスティバル」と1991年から毎年開催された「アジアフォーカス福岡国際映画祭」の2つが2020年を最後に終了した(前者は「ひろしま国際平和文化祭」の中の『ひろしまアニメーションシーズン』に変更)。またアニメーション部門やマンガ部門を持つ「文化庁メディア芸術祭」は1997年に始まったが、昨年2022年が最後となった。それぞれ広島市、福岡市、文化庁が中心となった映画祭で、各分野で高く評価されていた。

そんな時にこの3月に忽然と現れたのが、「新潟国際アニメーション映画祭」である。筆者はこの欄において国際映画祭とは何か、東京国際映画祭はどうあるべきかなどについて何度も論じてきた。

東京国際映画祭は「飛躍」したか──作品の質は高くなったが……

この新しい映画祭にも「映画評論家」ならぬ「映画祭評論家」として足を運んだので、その新しさや今後の展望や改善すべき点などについて述べてみたい。

まず映画祭の事務局に着いて驚いた。到着した外国人の監督に流暢な英語で案内をしていた女性も、ジャーナリストなどのプレス担当も映画界では知られた業界人だ。さらに会場運営にも東京や高崎の映画館のスタッフがいた。後述する教育プログラムもパリ在住の女性が担当していた。つまり東京を中心に活躍する有能な国際派たちを一本釣りで集めた感じだ。

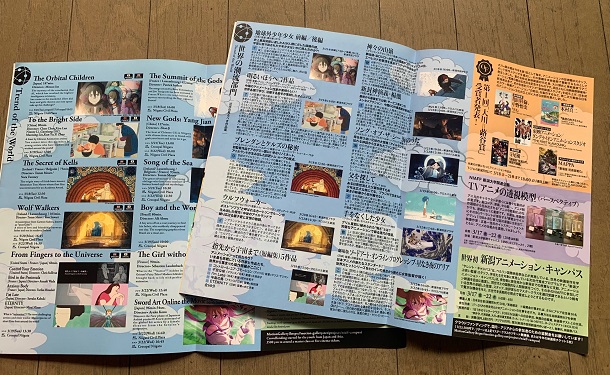

事務局でもらった資料を見てさらにびっくり。国際映画祭には不可欠のデイリー・ペーパー(毎日発行され、その日の情報や著名ジャーナリストによるコンペ星取表が載る)が日英表記で毎日発行されている。これは地元紙「新潟日報」の取材・制作である。そこには外国人2人を含む5人の星取表まであった。新潟日報といえば、資料のなかにその新聞の4頁からなる特別号もあり、押井守監督(審査委員長)や映画祭実行委員長の堀越謙三さんなどへのインタビューがあった。チラシは日本語版と英語版の2種。

「新潟日報」企画・制作の「新潟国際アニメーション映画祭」の特別号とデイリー・ニュース=撮影・筆者

「新潟日報」企画・制作の「新潟国際アニメーション映画祭」の特別号とデイリー・ニュース=撮影・筆者 日本語と英語のチラシ=撮影・筆者

日本語と英語のチラシ=撮影・筆者押井守監督は特別号のインタビューで、審査員を受けた理由を「親しいプロデューサーが実行委員会の中心の一人になっていることが最大の理由」と述べている。確かに、実行委員会にアニメ界の大物が揃っており、それによって今回の審査員や作品のラインナップが可能になったのではないか。

この映画祭を発案したのは実行委員長の堀越謙三さん。ユーロスペース代表でレオス・カラックスやアキ・カウリスマキなどのアート系監督を日本に紹介し、北野武監督を最初に海外に広めた日本のアート系映画人を代表する国際派である。彼は2020年に新潟市に開校した開志専門職大学に翌年できたアニメ・マンガ学部の学部長に4月1日付で就任する。彼に聞くと新潟市や新潟県や文化庁の助成金は得ていないという。その分自分で決められるために、必要な人材に自由に声をかけて1年強の準備で映画祭を立ち上げることができた。

堀越さんは「1年目に国際映画祭に必要最低限のことは、すべて揃えた」と筆者に語った。「東京国際映画祭のように後から改革しようとすると大変だから」。確かに実行委員会の大物メンバー、実行部隊に加えて、デイリー・ペーパー、英語版のチラシなどマテリアルも揃っている。

「必要最低限のこと」はそれだけではない。まず長編コンペ10本に加えて、「世界の潮流部門」「レトロスペクティブ部門」「オールナイト」「イベント」「フォーラム」「新潟アニメーション・キャンパス」など国際映画祭に不可欠な部門が並んでいる。「レトロスペクティブ部門」は漫画家・映画監督の大友克洋氏の特集で12本が上映され、本人も登壇した。「オールナイト」は新海誠監督の初期作品3本を上映。「イベント」ではりんたろう監督の『山中貞雄に捧げる漫画映画「鼠小僧次郎吉」』がワールド・プレミア(世界初上映)で、りんたろう監督とキャラクター・デザインの大友克洋氏、製作の丸山正雄氏などが舞台に並んだ。

『山中貞雄に捧げる漫画映画「鼠小僧次郎吉」』上映後のトーク。左よりアニメ研究家の氷川竜介氏、漫画家・映画監督の大友克洋氏、本作のりんたろう監督、声優の小山茉美氏、プロデューサーの丸山正雄氏=撮影・筆者

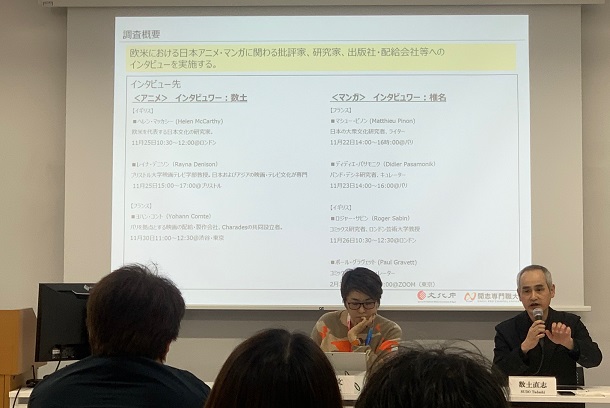

『山中貞雄に捧げる漫画映画「鼠小僧次郎吉」』上映後のトーク。左よりアニメ研究家の氷川竜介氏、漫画家・映画監督の大友克洋氏、本作のりんたろう監督、声優の小山茉美氏、プロデューサーの丸山正雄氏=撮影・筆者「フォーラム」はアカデミックなプログラムで「長編アニメーション『幾多の北』『犬王』をめぐる国際共同製作」や「海外における日本のマンガ・アニメの価値づけの状況」など4つが企画された。後者に参加したが、文化庁と開志専門職大学の共同調査を発表する興味深い内容で参加者も多かった。

「新潟アニメーション・キャンパス」はアニメを学ぶ若手(17~29歳)を対象にした教育プログラムで、6日間、午前中と夕方に押井守監督など映画祭のために新潟に来た映画関係者から授業を受けるほかは、自由に映画を見ることができるプログラム。今年は中国人3名を含む14人が参加したが、交通費(上限付き)や宿泊費、食事代まで提供されるという夢のようなプログラム。私の大学からは3名のアニメ専攻の大学生が参加したが、「毎日が刺激的で、来年も来たい」と語っていた。

「新潟アニメーション・キャンパス」で講義をするフランスのプロデューサー、E=A.・レナール氏と学生=撮影・筆者

「新潟アニメーション・キャンパス」で講義をするフランスのプロデューサー、E=A.・レナール氏と学生=撮影・筆者そのほか、元東映動画社長、大川博氏と挿絵画家でアニメーション監督の蕗谷虹児氏という、ともに新潟出身の戦後アニメのパイオニアから名前を取った「大川=蕗谷賞」を設けて5者に授賞したり、新潟大学がテレビアニメの原画とアニメ作品の関係を透視模型で見せる興味深い展示を新潟駅近くで見せていたり、浪曲師の玉川奈々福さんが『平成狸合戦ぽんぽこ』を浪曲で演じたりと、実に盛りだくさんの企画が並んでいた。わずか1年余りでよくこれだけの内容を揃えたものだと思う。そしてメイン会場の「新潟市民プラザ」は公共ホールでの上映には珍しく、映写と音響がしっかりしていた。

「海外における日本のマンガ・アニメの価値づけの状況」で発表するアニメ・ジャーナリストの数土直志氏、左は調査に参加した梅津文氏(GEMパートナーズ)=撮影・筆者

「海外における日本のマンガ・アニメの価値づけの状況」で発表するアニメ・ジャーナリストの数土直志氏、左は調査に参加した梅津文氏(GEMパートナーズ)=撮影・筆者私はアニメにはくわしくないので、数本見たコンペ作品が世界的にどうなのか、評価することはできない。しかしプログラム・ディレクターとしてアニメのジャーナリストである数土直志氏をきちんと立てている点は評価できる。東京国際映画祭は誰が選んでいるのかをはっきりさせるのに20年ほどかかったから。

そのほかアニメの評論家や研究者として知られる氷川竜介氏や土居伸彰氏、藤津亮太氏も登壇していたし、「朝日新聞」のアニメ担当の小原篤記者は星取表のメンバーだし、総じてアニメ関係者は作り手も評論家もかなりの数が新潟に揃っている印象を持った。

広島国際アニメーションフェスティバルは短編アニメが賞の対象だったし、アニメの映画祭として有名なフランスのアヌシー国際映画祭は当初のコンペは短編のみで長編の部門ができてからも短編が花形である。その意味で長編アニメーションを対象としたコンペを中心に据えたこの映画祭はほかに例がなく、今後益々注目を浴びるかもしれない。

毎年開催というから、来年に向けていくつか改善すべき点を挙げておきたい。上映やイベントの内容はよかったと思うが、筆者には地元の観客が少なかったように思えた。来年は新潟日報だけではなく、新潟市や新潟県を巻き込んで、市民の参加を呼びかけて欲しい。そのためにはわかりやすい市民向けのプログラムを組む必要もあるかもしれない。あるいは市内の新潟県立万代島美術館や新潟市美術館でも、ぜひ同じ時期にアニメの展覧会をして欲しい

何よりも重要なのは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください