新しい「戦前」を迎えさせないために

2023年03月28日

ウクライナ戦争と中国や北朝鮮の軍事的脅威を理由に、昨年(2022)12月、政府は外交・防衛政策の基本方針「国家安全保障戦略」など安全保障関連3文書を改定し、敵基地攻撃能力(「反撃能力」)を保有するための防衛費の大幅増を閣議決定した。また、原子炉等規制法で原則40年、最長60年と定めた原発の運転期間についても、原子力規制委員会の安全審査などで停止した期間を除外して実質的に60年を超えても運転できるようになる。さらに原発の新増設もするという。

敵基地を攻撃するというのはまさに戦争状態を想定し、戦争放棄をうたった憲法第9条を否定する歴史的な大転換だ。国の将来を左右する重大な政策転換を十分な論議さえせずに閣議決定した政府の暴挙に対して市民の反応が信じられないくらい乏しい。いま国会で問題になっている、第2次安倍政権下での「放送法」の解釈変更も、民主主義の骨幹に関わる大問題だが、テレビの報道番組を見てもWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の話題でかすんでしまったようだ。

朝日新聞3月18~19日の世論調査によれば、原発の運転期間60年超に賛成が45%で反対の43%を上回っているし、福島第一原発の汚染水の海への放出にも、賛成が51%で、反対を10ポイントもオーバーしている。岸田政権の支持率も、前回2月調査の35%から40%に5ポイントもアップしているのだ(不支持は50%)。

政府の「原発回帰」に反対する声は、“賛成派”に押され気味のようだ

政府の「原発回帰」に反対する声は、“賛成派”に押され気味のようだコロナ禍での全国一斉休校や緊急事態宣言などで、政府の指示に従うことが日常化してしまったのか。安倍政権以来の国会論議軽視の閣議決定による既成事実化に対して市民も麻痺してしまい、同調圧力に弱い日本人が、何となく現状肯定の危うい空気に呑み込まれているようで不気味だ。

かくいう筆者自身も、悪政にいちいち目くじら立てて反対してもなるようにしかならないと、半ばあきらめかけているところに、山田健太・たまむらさちこ『「くうき」が僕らを呑みこむ前に』(理論社)が目をさまさせてくれた。

サブタイトルに、「脱 サイレント・マジョリティー」とあるように、世の中の「くうき」に呑み込まれないように、同調圧力に屈することなく、事実をちゃんと調べて言うべきことを主張することの大切さを子ども向けに記した本である。

山田健太・たまむらさちこ『「くうき」が僕らを呑みこむ前に』(理論社)

山田健太・たまむらさちこ『「くうき」が僕らを呑みこむ前に』(理論社)この導入、ウクライナ戦争の映像を毎日のようにテレビで見ている子どもたちにとって、他人事とは思えないリアリティーがある。「まさかの未来」が来ないようにするために、どうしたらいいのか。そこでまず、違う未来を選ぶために、謎の生き物「くうき」というキャラクターを登場させてその正体に迫るのだ。

社会には「決まり」が必要だが、みんなが守るべき「決まり」を多数決で決めるのはなぜか。多数決で誰も望んでいなかったことが決まってしまうこともある。多数で決めても少数の人たちの意見を大事にするのが民主主義。子どもたちに分かりやすいアプローチをしながら、途中に「プロフェッサー・ケンタ」のコラムが入る。そこで、多数決における「対話」と「少数意見の尊重」の必要性が解説される。

社会の空気をつくるのは、声の大きな「言い出しっぺ」ではなく、最初にそれに反応した人たちと、「黙っているわたしたち」なのだが、出来てしまった空気はなかなか変えられない。だから空気を読んでばかりいないで自分で考え、おかしいと思ったら黙っていないでそれを人に伝えることが必要だという。

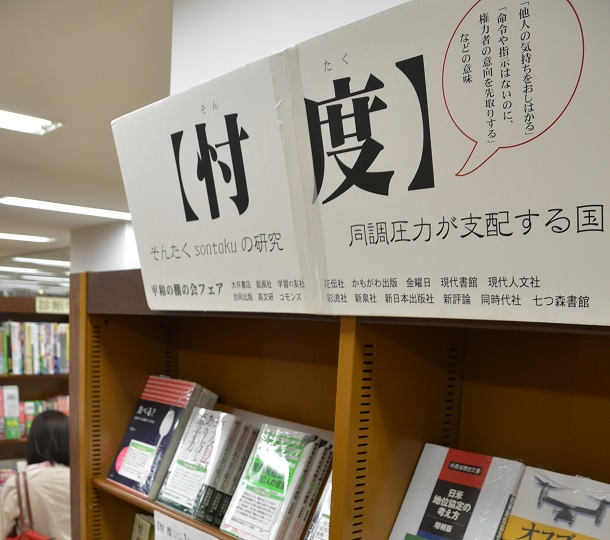

「忖度」をテーマにブックフェアを開いた大阪市の書店

「忖度」をテーマにブックフェアを開いた大阪市の書店戦前の日本がそうだった。本当は戦争に負けているのに、国は「勝ち続けている」と嘘の情報を流し、新聞やラジオもそれを伝え、多くの日本人は嘘のニュースに浮かれて舞い上がった。そういうときの空気はとても恐ろしい。集団的に興奮して感情的になる。国のために戦うのが正義で、戦わないのは日本人ではないと、支配者の思い通りの空気が作られる。

「すごいのは そんな 空気のなかで 戦争に 反対した人が 少数でも ちゃんといたことだ」と著者はいう。でもそういう人を捕まえる法律があったと。そして、「正しい情報」もなく、「少数意見を大事に」することもなく、どんどん間違っていって、日本の戦争は悲劇的な終わり方を迎えたと続く。そして「プロフェッサー・ケンタ」のコラムは、戦争の犠牲者は一般市民だが、加害者にもなると記す。その失敗を反省してつくられたのが「憲法」で、その憲法でだれにでも与えられているのが「言論の自由」だ。

途中に「くうき」の四コマ漫画やイラストによる図解を交えながら、空気に呑み込まれないためには憲法で保障されている「自分の考えを言う」言論の自由の大切さを伝える。それも国では相手が大きすぎるから、家や友だちやクラスなど「小さな社会」で、「ヘンな空気にならないように」自分の考えを言って「練習をしてみるのは どうだろう?」とは分かりやすい。そして、「大事なときには 黙ってるのを やめて 自分たちの 未来を 自分たちで 決めよう」と大きく太い文字で記される。

巻末の「解説」では、「日本の貧困状況」「労働環境の変化」「自助・共助・公助」「民主主義社会の分断状況」「ネットとフェイク」「情報公開制度」「LGBTQ」「悪の凡庸」「国の守り方」「徴兵制」「戦中の言論」「プロパガンダ」「監視社会」などなどのテーマで、本文に関わる様々な言葉や事象が分かりやすく説明されている。

世界的に独裁政権が増えているなかで、国内でも重要な政策転換が国会での論議がほとんどないまま閣議決定される。しかも議事録もまともに残していないことが多く、民主主義の骨幹が揺らいでいる昨今である。この延長上にどんな未来が待ち受けているかと思うと暗澹たる気持ちになる。まさに、新しい戦前が始まりかねないという危機感が募る。

子どもの頃から空気を読むことが世渡りのコツだと思わされ、同調圧力に押されてしまいかねない。この本は、おかしいと思ったらはっきり言うことの大切さを子どもたちに呼びかけながら、今日の怪しい空気を払いのけるために何が必要かを、分かりやすく大人たちにも問いかけるのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください