現在に通じるアーティスト性、そして自己を貫く生きかた

2023年04月03日

キャンディーズ──70年代アイドルとエンターテイナーとのあいだで

キャンディーズの解散コンサートは、なぜ社会現象になったのか?

1978年4月4日、社会現象となったキャンディーズの解散コンサート「ファイナルカーニバル」が後楽園球場で開催された。それからちょうど今年で45年。だがいま見ても、キャンディーズは古びた感じがしない。むしろいまの時代においてこそ、その魅力がより納得できるようにさえ思われる。最終回となる今回は、そのあたりを探ってみたい。

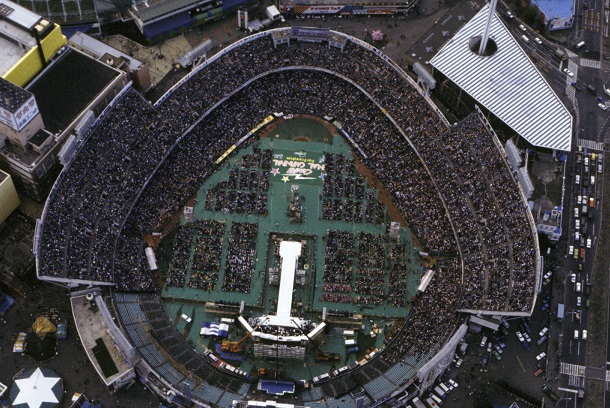

「ファイナルカーニバル」が開かれた満員の後楽園球場=1978年4月4日

「ファイナルカーニバル」が開かれた満員の後楽園球場=1978年4月4日「ファイナルカーニバル」に集まった観客は5万5000人。後楽園球場は、現在の東京ドームに隣接した場所にあったスタジアムである。いまで言えばアイドルの東京ドーム公演といったところだが、1970年代の当時、アイドルのスタジアムコンサートはまだきわめて珍しいものだった。実際、この「ファイナルカーニバル」は、女性アイドルグループによる初のスタジアムコンサートでもあった。

むろん集まったファンの熱気も尋常ならざるものがあった。

全国から集結した「全国キャンディーズ連盟(全キャン連)」をはじめとするファンたちが、ハチマキや法被に身を包み、コールや手拍子を繰り返す。「さよならキャンディーズ」と書かれた横断幕も見える。

またステージに投げ込まれたテープも膨大な量に及んだ。そしてチケットを入手できなかった多くのファンが、少しでもキャンディーズの近くにいようと後楽園球場の周囲に集まっていた。「本当に 私たちは 幸せでした!」というコンサート最後の3人の叫びは、まさに彼女たちの実感そのものだったに違いない。

このコンサートの模様は、注目度の高さもあって多くのメディアでも伝えられた。ラジオの『オールナイトニッポン』では、当日深夜にコンサートの実況入りの録音が流された。またテレビでは、TBSが3日後の4月7日に特番として放送した。32.3%(ビデオリサーチ調べ。関東地区の世帯視聴率)という高視聴率を記録。この数字は単独歌手による音楽番組としてはいまだに破られていない。

キャンディーズ最後のコンサート「ファイナルカーニバル」=1978年4月4日、後楽園球場

キャンディーズ最後のコンサート「ファイナルカーニバル」=1978年4月4日、後楽園球場まず、バックを務めるMMPとホーン・スペクトラムが演奏するクール&ザ・ギャングの「OPEN SESAME」に乗って松明を掲げたキャンディーズの3人が登場すると、アース・ウィンド・アンド・ファイアーの「JUPITER」を歌い始める。その後も「朝日のあたる家」「涙の乗車券」「ある愛の詩」など洋楽のカバーが全部で十数曲続いた。

人気アイドル、しかもその最後のコンサートであれば、普通はオリジナル曲から幕を開けると考えるだろう。だがそうではなかった。そこからは、自分たちの音楽というものにこだわり抜いたキャンディーズの3人、そしてスタッフの意思が伝わってくる。

では実際、アーティストとしてのキャンディーズはどのように形づくられたのだろうか?

ミキ(藤村美樹)

ミキ(藤村美樹)もちろん、デビュー前のスクールメイツでのレッスンなど所属していた渡辺プロダクション(ナベプロ)による育成の成果もあっただろう。ナベプロ創設者の渡邊晋は元々ジャズミュージシャンとして名を馳せた人物であり、必然的に音楽性を重視した。そのことは、ナベプロ初期の看板スターだったザ・ピーナッツの鍛え抜かれた歌唱力をみても明らかだろう。キャンディーズはその伝統を継いでいた。

そこに洋楽カバーに象徴される彼女たち独自のものが加わった。その方向性を推進したのが前回も名前を挙げたマネージャーの大里洋吉である。大里は「ファイナルカーニバル」の演出を担当し、曲目の選定にも深くかかわっていた。キャンディーズの音楽におけるロックやソウルへの積極的な取り組みはそこにひとつの出発点があった。

同じことは、オリジナルの楽曲においても見受けられる。

ラン(伊藤蘭)

ラン(伊藤蘭)彼は3人のボーカルトレーニングも担当し、リズムの考えかたやピッチの正確さなどについて教え込んだ。そして声質も考慮し、ミキ(藤村美樹)がアルト、スー(田中好子)はメゾソプラノ、ラン(伊藤蘭)はソプラノというように明確にパート分けをおこなった(穂口雄右「現実となったビジョン」、『CANDIES HISTORY~Best Selection Box 1973-1978』所収)。こうしてアイドルの既成概念にとらわれない音楽性の追求のための基礎が形づくられた。

スー(田中好子)

スー(田中好子)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください