存続できるか否かは男性の意識改革にかかっている

2023年04月17日

自民党少子化対策調査会長の衛藤晟一氏(元少子化対策担当相)が、2023年3月13日に開かれた子ども政策に関する党会合で、奨学金の返済免除制度の導入を主張し、「地方に帰って結婚したら減免、子どもを産んだらさらに減免する」と発言しました。

これに対して、当然のことながら批判が噴出しました。結婚や出産という個人の選択を金銭で歪めかねない状況を国が自ら作り出すのは言語道断です。

岸田政権が重点政策の一つとして「異次元の少子化対策」を唱える中で、与党から出てきた具体的提案がこの発言でした。欧米先進諸国が取り組んでいるオーソドックスな少子化対策とはかけ離れているという意味での“異次元さ”と言えるでしょう。

岸田政権が「少子化対策」でまずすべきは、衛藤氏とは違った人材を探すことでしょう。女性の産む権利の保障、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の実現、子どもの社会保障の充実、職場や家庭内でのジェンダー平等や男性中心社会からの脱却というオーソドックスな政策に精通した人物を要職にあてることだと思います。

若い女性たちが地方から大都市圏に流出していくのはなぜなのか

若い女性たちが地方から大都市圏に流出していくのはなぜなのかその一方で、衛藤氏が問題視したように、地方で少子化が深刻化し、その最大要因が女性の流出であることは事実です。とりわけ、ここ十数年はその傾向が顕著で、地方からの流出、大都市圏への流入で女性が男性を上回り、徐々にその差が広がっています(日経新聞『若い女性流出、悩む地方 男女比崩れ人口減加速』2019年9月6日)。

2022年の女性の流入数は、東京都で男性の1.6倍、福岡県で1.8倍、千葉県で2.4倍、大阪府で4.3倍にまでその差が広がっています(ニッセイ基礎研究所『東京一極集中、女性主導で復活へ─2022年・東京都は男性の1.6倍の女性増、男女減少格差27倍のエリアも』2023年1月31日)。

逆に、北海道の女性の転出超過は男性の約27倍にも及び、状況はかなり深刻です。男女差の拡大傾向がこのまま続けば、「若い人は男性しかいない町」が続出しても不思議ではないでしょう。コロナ禍で地方移住がもてはやされましたが、女性では統計上真逆の様相を呈していることが分かります。

「息子は大学、娘は短大や専門学校」「息子は都会で一人暮らし、娘は自宅から通える範囲で」「息子は将来の大黒柱として経験を積ませるが、娘はほどほどに」という女性差別的な教育方針の家庭も根強いことから、長い間、大都市圏への流入数は男性のほうが多い傾向にありました。おそらく今でもこうした家庭は少なくないと思います。

それにもかかわらず、地元を去る女性がこれほど多いというのは、それだけ地方から大都市圏へ女性を動かす何らかの強い力が働いていることを意味します。その背景にはいったい何があるのでしょうか?

まず、政府が2015年に実施した調査で、上京して就職した人が地元の就職先を選ばなかった理由について見てみると、男女概ね似たような傾向にあるものの、「地元や親元を離れたかったから」という回答をした女性は、男性の2倍近くになっています(内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生『東京圏に転入した若年者の「働き方」に関する意識調査』2015年10月)。

2019年には「グローバル都市不動産研究所」も同じような調査をして似たような結果が出ていますが、学生も含む「上京経験のある男女」に対象を拡大させた項目では、「地元や親元を離れたかったから」と答えた人の男女差はさらに開いて、2倍以上になりました(PR TIMES『【調査・研究 第二弾】東京都の転入超過が8万人超、女性が男性を上回る 20~24歳女性が上京する理由とは?東京一極加速化を分析』2019年9月26日)。

また、「地元の就職先を選ばなかった理由」として、「買い物や交通などの日常生活が不便だから」「プライベートに干渉されそうだから」という項目でも女性が多い傾向にあります。つまり、「地方が嫌だ」というマイナス評価から東京圏での就職を消極的に選択した女性が多いというわけです。

国、県、市が連携して女性の就業を支援する「ウーマンワークカフェ北九州」=2021年、北九州市小倉北区

国、県、市が連携して女性の就業を支援する「ウーマンワークカフェ北九州」=2021年、北九州市小倉北区大都市圏への流入過多問題について触れる際、「大都市が地方から吸い上げている」という表現をする記事やコメンテーターが少なくありませんが、以上のことから、「地方が大都市へ吐き出している」面も少なからずあると言えるでしょう。

このように「地方が嫌だ」という理由によって大都市圏で生活し、地元に戻らない女性を私は「モドラネーゼ」と呼んでいます。そして近年そのような女性が増加している現象が「モドラネーゼ問題」です。さらには、お盆やお正月の帰省すらもしたくない「カエラネーゼ」も少なくありません。

では、なぜ若い女性は地方に戻りたくないのでしょうか? 様々な女性の話を聞いていると、「女性差別」「ジェンダーロール」「ムラ社会的同調圧力」「プライベートへの激しい干渉」「単身者の生きづらさ」といった理由が多いと感じています。

たとえば、女性だからという理由で、家事・育児・義父母の介護・地域活動等を無条件に押し付けられることや、結婚・出産等のプライベートについての介入が男性に対する以上に激しいことなどをあげる人がとても多くいました。

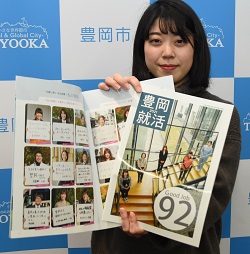

兵庫県豊岡市が発行した「豊岡就活応援ブック2021」=豊岡市役所

兵庫県豊岡市が発行した「豊岡就活応援ブック2021」=豊岡市役所ただ、豊岡市のように、「モドラネーゼ問題」を認識できている自治体はごくわずかでしょう。たとえば、人口減少を食い止める策として、様々な地方自治体が力を入れて婚活事業に取り組んでいますが、その一部始終を見ていても、モドラネーゼ問題に対する無理解が伝わってきます。

一次産業に従事する地方の男性と都市圏に住む女性をマッチングしようという異性愛者向けの婚活イベントは少なくありませんが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください