「戦争犯罪人」ではなく「戦犯」と省略したことに潜むエスノセントリズム

2023年04月19日

もう長いこと気になっていたことがあるので、この「論座」終了前に、初めて執筆者の方からオファーして書かせていただきたいことがある。それは、「戦犯」という言葉についてだ。

大きな企業の屋台骨が傾き出したとき、あるいは大きなプロジェクトが失敗したときに、よく使われる言葉に「戦犯」というのがある。「X社がこんなになったのは、誰それがあの事業に手を出したからだ。あいつこそ戦犯だ」。「旅客機開発に失敗した戦犯は……」などと密かに囁かれるのが一般的な用法だ。かくいう筆者も飲み屋で、ある会社の方から「こうなった戦犯はご存知のA氏ですよ」などと囁かれたことがある。

だが、戦犯の英語war criminal、あるいは対応する独仏など各国語の使い方として、こうした用例は筆者の知るかぎり存在しないようだ。もしも国際会議で「F社の破綻の戦犯は」という日本語表現を通訳がそのまま英語その他の言語に訳したら、聞いているそれぞれの言語の話し手は、キョトンとするだろう。「F社は毒ガスでも作って、どこかの交戦国にでも売ったのか?」「F社の重役のひとりは、東京裁判の生き残りなのだろうか? まさか、あれから70年以上だし」と考えるかもしれない。

ドイツの日本研究者を中心として長い年月をかけて編纂され、最近完結した3巻本の巨大な『和独大辞典』のSenpanの項目を見ると、英語のwar criminalと同じ意味のドイツ語を挙げたあとに例文として、獅子文六の『娘と私』のなかの次の文章がドイツ語訳とともについている。

「札つきの戦犯文士と、思われているはずなのに、強い嵐の中にある東京の出版社が、なぜ、執筆を頼んできたりするのか」

すでにここでも「戦犯」の本来の意味ではない戦後日本独特の用法がはじまっている。獅子文六は戦争犯罪人ではなく、「戦犯文士」と自ら称しているのだ。作品によって戦意高揚をはかった戦争協力作家だっただけなのだが。

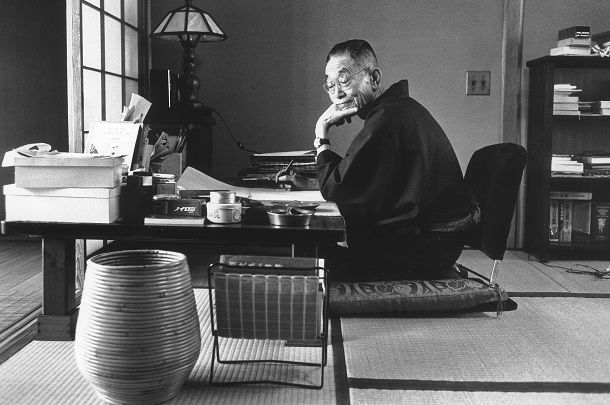

作家・獅子文六

作家・獅子文六だが、「戦犯」とは、戦争に直接関わった犯罪者のことだ。戦争に関する国際法は、素人の私でも知っているが、戦争をする権利(交戦権jus ad bellum)と戦時における法(jus in bello)の二つに分かれる。かつては、すなわち大袈裟に言えば1648年のウエストファリア条約成立以降、主権国家が国際紛争の解決手段として戦争をする権利が認められていた。これが交戦権だ。

しかし、これは1928年のケロッグ・ブリアン条約(パリ不戦条約)を経て、遅くとも国連憲章以降は原則として交戦権は認められていない。日本国憲法を引くまでもなく、国際法的にも戦争をしてはいけないのだ。これを犯した者は戦争犯罪人なのだ。

長いこと正当な権利だった交戦権とは別に、戦争の場でのさまざまな規定が次第に出来上がってきた。それが先に引いたjus in bello、いわゆる戦時国際法だ。捕虜の扱いの規定、手をあげて降伏の意思を示している敵兵は撃ってはいけない。撃墜された敵機から落下傘で脱出した敵のパイロットは、少なくとも空中を漂っているあいだは撃ってはいけないが、こちらを攻撃するために降下してくる落下傘部隊を地上から狙い撃つのは構わない。そうした規定が並んでいる。毒ガスの使用はまかりならぬ、などという重要な規定も第一次大戦を経て付け加えられた。暴力と流血の戦争に少しでも規制を加え、文明化しようと知恵を絞った結果だ。もちろん、どれだけ本当に役立っているかは疑わしいが、ないよりはましかもしれない。

そして「戦犯」とはこうした規定に反した者、それゆえに逮捕された戦争犯罪人の略語である。理論的には自国の兵隊でも、例えば敵国の一般市民に危害を加えたり、ましてや女性を陵辱したりした者は、上官が逮捕し処罰することになっているが、実施の度合いは疑わしい。

こうした古典的な規定にさらに加わったのが、ニュルンベルク裁判および東京裁判で提示された考え方だ。それは「平和に対する罪」や「人道に対する罪」だ。個々の罪状適用、両裁判の性質の違い、遡及禁止に関する議論などは、本論の筋から逸れるので触れないが、おおよそこの辺りが「戦犯」という概念の背景にあるものだ。また戦時国際法に反する戦犯は、B・C級戦犯と言われ、東京裁判とは別に各地で裁判が行われたことも忘れてはならない。

ニュルンベルク裁判で使われた被告席=ドイツのニュルンベルク裁判記念館

ニュルンベルク裁判で使われた被告席=ドイツのニュルンベルク裁判記念館それでは、この言葉がどうして日本で、会社の破綻に責任のある役員などに使われるのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください