戦後大衆文化史を体現するレジェンドに聞く〈上〉

2023年04月25日

辻真先さん、91歳。NHKでテレビドラマ制作に携わった後、脚本家に転じ、『鉄腕アトム』をはじめ、膨大な数のアニメ、特撮の脚本を執筆してきました。小説では1972年にミステリー作家デビュー。2020年『たかが殺人じゃないか 昭和24年の推理小説』は、その年の「ミステリランキング」3冠に輝き、いまも新作が次々刊行されています。卒寿を超えた「レジェンド」にして、バリバリの「現役」、辻さんのインタビューです。戦後日本の大衆文化史総まくりの様相を呈する「辻真先・大宇宙」のほんの一端ですが――前編は草創期のテレビドラマ狂騒曲を。

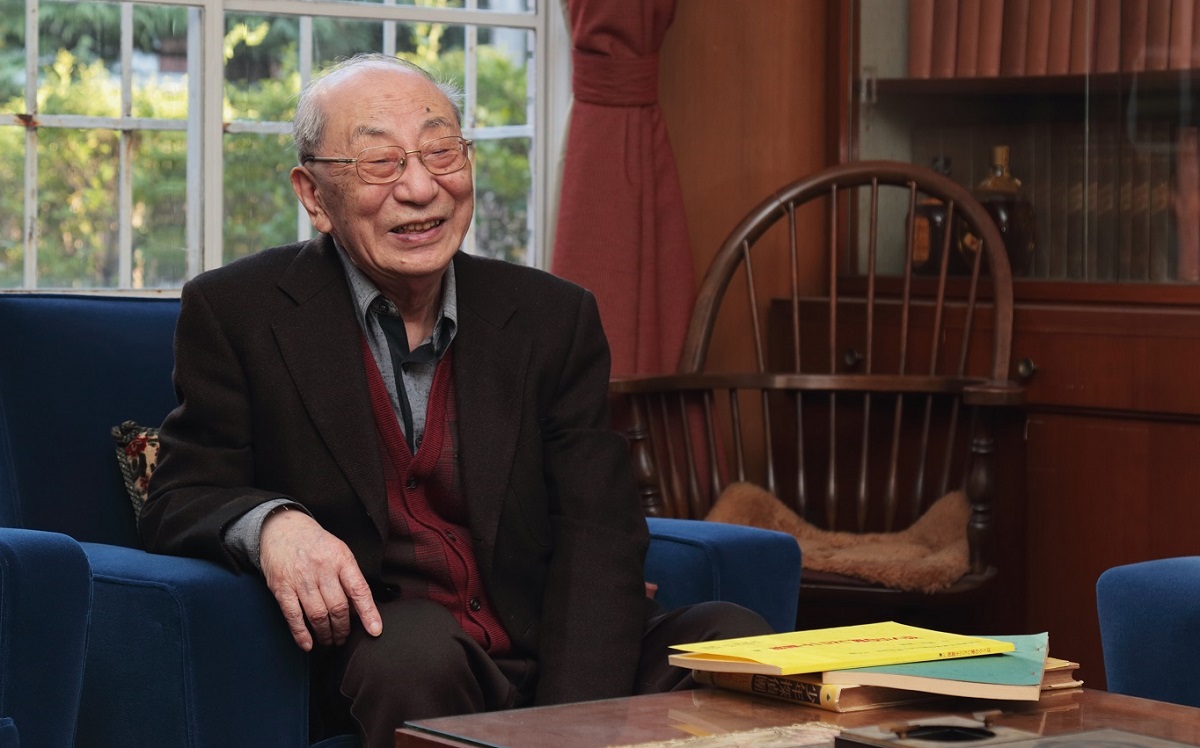

辻真先さん=2023年4月3日、東京都豊島区の旧江戸川乱歩邸、立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター提供

辻真先さん=2023年4月3日、東京都豊島区の旧江戸川乱歩邸、立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター提供

――辻さんは名古屋大学を卒業後、1954年にNHKに入られました。ここから、現在まで連なる戦後メディア史の扉が開きます。

辻 そんな大それた話でもなくてね(笑)。NHKは、入ったばかりの三級職は番組を担当しても名前が出ないので、記録に残っていないものが多いんです。少し出世して二級職にならないと名前を出すことまかりならん、という組織で。だから、初期に演出していた『お笑い三人組』にはクレジットされてなかったんじゃないかな。

――当時の三遊亭小金馬、一龍斎貞鳳、江戸家猫八が出ていた公開生放送。1955年にラジオではじまって、翌年からテレビとの同時放送になりました。

辻 そう。僕の番組だと、撮影――当時の正しい言い方だと「撮像」ですが――とか美術とか、スタッフはよそから引っ張ってきていたんです。ラジオにはそういうポジションがありませんでしたから。なので、彼らのほうが給料はいいわけですね。僕は正面からNHKに入ったので一番安かったね。

辻真先

1932年名古屋市生まれ。54年NHKに入り、ドラマのディレクター、プロデューサーなどを務め62年退局。『鉄腕アトム』『サザエさん』『サイボーグ009』『デビルマン』『Dr.スランプ アラレちゃん』など、アニメや特撮の脚本家として幅広く活躍。現在も『名探偵コナン』の脚本を手掛けている。

72年『仮題・中学殺人事件』でミステリ作家デビュー。82年『アリスの国の殺人』が第35回日本推理作家協会賞、2009年に牧薩次の名で刊行した『完全恋愛』が第9回本格ミステリ大賞。19年に第23回日本ミステリー文学大賞を受けた。ミステリランキング3冠の『たかが殺人じゃないか 昭和24年の推理小説』は2023年3月に、『仮題・中学殺人事件』の新装版は4月に、いずれも創元推理文庫で刊行されている。

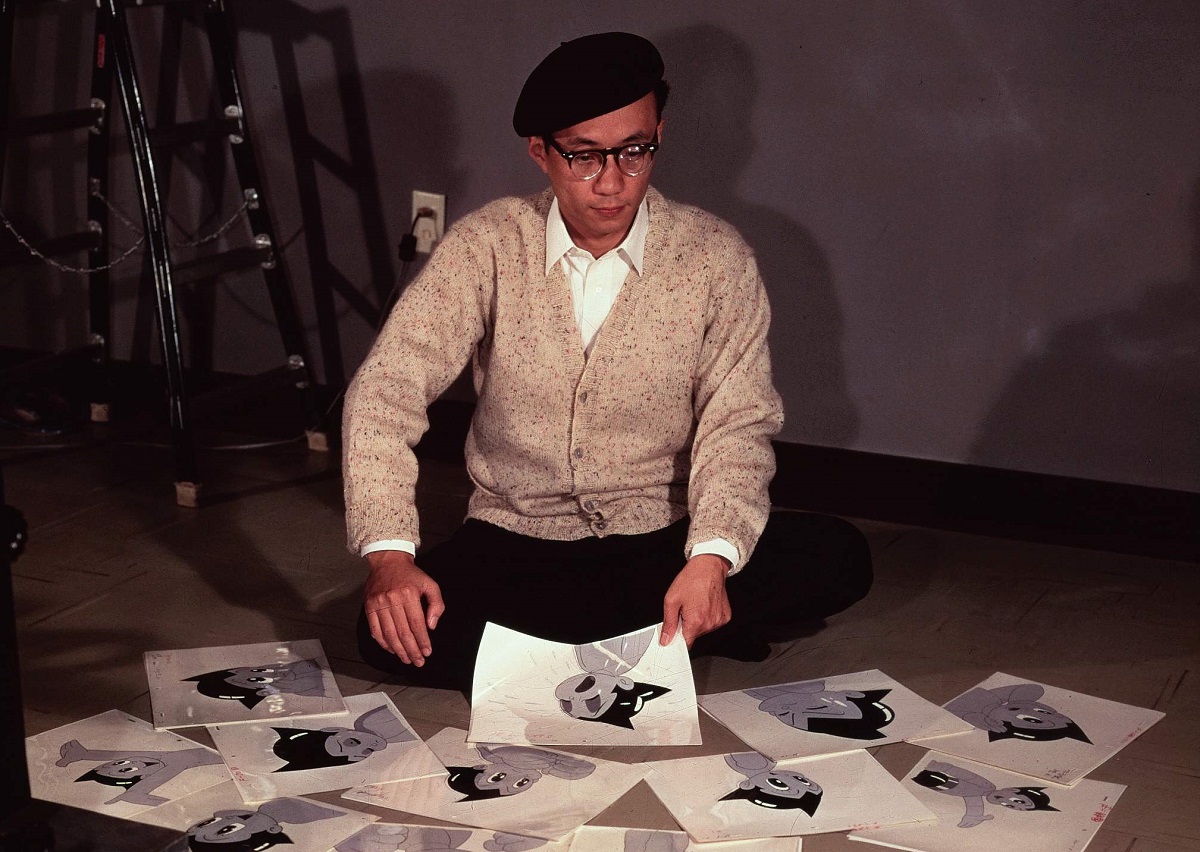

手塚治虫=1963年撮影

手塚治虫=1963年撮影

――ドラマ制作の現場はどんな様子だったのでしょう。

あの頃のテレビは月間残業200時間が当たり前だった。ブラック企業もいいところ、真っ黒(笑)。40日泊まり込んだ小道具さんもいました。家に帰る暇もない。局にはラジオの宿直用の小さな風呂がひとつだけあって、大道具さんたちが入ったあとにようやく僕が入れたんですが、くるぶしまで泥だらけでね。

――それでは入った気がしませんね。

辻 だから、僕が昼間、エレベーターに乗ると、みんな逃げるんです。臭いから(笑)。ラジオの人たちはきちんとネクタイを締めてスーツですが、僕は1年間、学生服で通しました。僕は針の糸も通せなくて、ポケットが破れても繕えないので、セロテープでくっつけてたんです。ボロボロな格好なので、アルバイトだと思われて、非常にバカにされましたね。

でも、戦前から映画で活躍していた佐分利信さんをテレビに引っ張り出したのは僕なんですよ。僕が演出した『バス通り裏』(1958~63年)がおもしろいと言ってたという話を聞きつけて、目白かどこかに行って、佐分利信さんに膝詰め談判で「出てくださいよ、テレビに」と。そういうこともありました。

――番組つくりのご苦労をうかがえますか。山ほどあるでしょうけれど。

辻 1960年代に各地の教育委員会で「刃物を持たない運動」ってのがありました。そんな風潮もあって、当時のNHKの会長が、子ども番組から暴力的な場面を追放しようとしていたんです。その頃、僕は手塚治虫先生の原作でドラマ『ふしぎな少年』(1961年)を演出していたんですが、番組がはじまる前に、手塚先生は「NHKだからあまりどぎつい場面は出せないでしょう」と非常に心配されていました。でも、その時の部長は「爆発だって全然かまいませんのでやってください」と答えてたんです。

――現場は鷹揚だった。

辻 ところが、その前の年、会長が「『月下の美剣士』というチャンバラのドラマを見たが、けしからん。どこの局がやったんだ!」と大層ご立腹だったんです。それ、NHKなんですよ(笑)。

――まさか自分の局の番組とは気づかなかった。

辻 会長はびっくり仰天して「剣を抜いちゃダメだ」と。でも、美剣士が剣を抜けないんじゃ話にならないので、突然柔道の名人になりまして(笑)。そうしたら会長が「人を転がすとは何事だ」とまた怒って、結局何もすることがなくなっちゃった。

――放送開始からわずか2カ月ほどで中止になったとか。

辻 原作の南條範夫さんは怒ってやめちゃうし、NHKが期待していた主役の加藤博司くんも大映に引き抜かれちゃった。

そんな時代ですから『ふしぎな少年』にもいろいろ文句が来ましてね。たとえば、ギャングが誘拐した女の子を脅すんですが、それはダメだと。「何をやってもかまいません」と言った部長が同じ口で、手塚先生に「あれはやめてください」なんて言うわけですよ。

手塚先生は滅多に愚痴をおっしゃらない方ですが、あのときだけは帰りに「話が違いますね、辻さん」と、しみじみおっしゃった。だから「すみません。それがNHKですので……」と申し上げたのを覚えています。

――どのように解決されたんですか。

辻 ギャングの親分は岸井明さんでしたが、ピストルを持たせちゃいけない。仕方がないので、大きな音がする宇宙船のおもちゃを女の子の前に出してね。岸井さんには「なるべく優しい声で話しかけて」と頼んで、おもちゃを使って時々大きな音を出したんです。これはうまくいきました。ピストルは出さなくても、それなりに女の子が怖がるような場面ができたと思います。

――テレビ草創期は、今では想像もつかないことの連続だったかと。

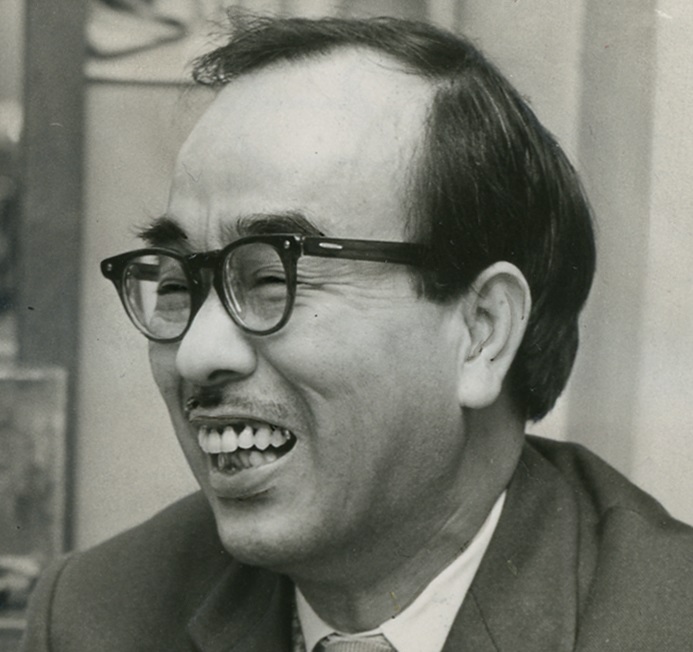

脚本家、劇作家、演出家の菊田一夫。東宝の演劇担当重役でもあった=1960年撮影

脚本家、劇作家、演出家の菊田一夫。東宝の演劇担当重役でもあった=1960年撮影

ただ、どうも、テレビは一度も書いたことがなかったらしい。で、セットでネオンサインは使いたいとおっしゃるんです。それがどういう場面かはわからないのだけれど、菊田さんのことだから、クラブかキャバレーだろうと見当はつけたんだけど……。

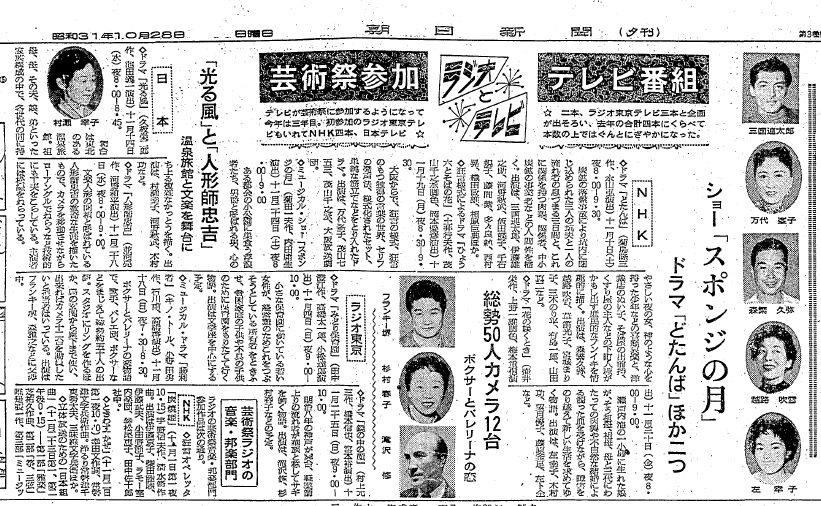

芸術祭参加番組を紹介した1956年10月28日付朝日新聞夕刊。記事によれば『スポンヂ(ジ)の月』は都会の小公園にいる浮浪者、心優しい夜の女らの喜怒哀楽と、下町の人たちの人情を情趣的に描くショーになる予定……だったようだ

芸術祭参加番組を紹介した1956年10月28日付朝日新聞夕刊。記事によれば『スポンヂ(ジ)の月』は都会の小公園にいる浮浪者、心優しい夜の女らの喜怒哀楽と、下町の人たちの人情を情趣的に描くショーになる予定……だったようだ――実際にどんな使われ方をしたのか気になります。

辻 それが、いつまで経っても台本ができないんですよ。キャストは、森繫久彌さん、越路吹雪さん、三木のり平さん、草笛光子さんというメンバーだったんですが、ずっと待たせてしまってね。結局原稿ができあがったのは、生放送当日の午前1時。それから台本を印刷しなきゃいけない。コピーなんてありませんから、急いでガリ版を切るわけです。

――まさに修羅場ですね……。

辻 ミュージカルなので、音楽もつくらなきゃいけない。古関裕而さんが、菊田さんの隣にへばりついて、菊田さんが原稿用紙1枚書くたびに譜面を書く。東京放送管弦楽団が徹夜で待ってますからね。で、ヴァイオリンはヴァイオリン、フルートはフルートで楽譜を分けなきゃいけない。古関さんの横に写譜屋さんがつくんだけど、NHKには人がいないから、松竹大船から万城目正さんの関係の写譜屋さんをハイヤーで全員呼んでね。次から次へと分担して。それが全部できあがらないと踊りはできませんから。

――ミュージカルですから、当然振付も必要。

辻 僕は音楽の担当だったので振付も面倒を見ることになっていて、小牧正英バレエ団の男性第一舞踊手だった関直人さんと仲がよかったから、当日来てもらったんです。でも、待っても待っても楽譜が来ない。とうとう最後に「ごめん、関さん。音楽ないけど適当に振り付けて」って頼んだら、「馬鹿野郎!」って怒鳴られましたよ。そんなことばかりです。森繫さんは怒ってやめちゃうし、のり平さんも草笛さんも断りもなくドロンしちゃった。

――『スポンヂの月』は、森繫さんの代わりに有島一郎さんが出ることになって、のり平さんと草笛さんの代役が高城淳一さん、恵ミチコさんに。

辻 できるわけないんだから、やめるべきだったんですよ。でも、偉い人たちにはメンツがあるから、何がなんでもやれと言うんです。ガリ版の台本がかろうじて2冊できたけど、プロデューサー・ディレクターとフロアディレクターの分しかない。だから、役者はどこに誰が出るのかわからないわけです。

あの頃、ボールペンができましたから、みんな自分のせりふだけ抜いて、張り物の裏に書いてました。必死ですよ。で、フロアディレクターがチョークを投げて、当たった人が出る。夜8時から9時の放送予定だったのが、20分遅れて始まり、40分遅れで終わりました。でも、見た人はなんだかわかんなかったでしょうね。

辻 やらなきゃいけないから、やりましたよ。ただ、だいぶ金魚が泳ぎました。あの頃の放送番組はうまくいかないと、金魚が泳ぐのを見せていたんですね。あれはNHKの黒歴史でね。台本が1冊だけ持ってますけど、読みたくない(笑)。

――菊田さんのおっしゃったネオンサインは。

辻 ネオンサインなんてとうとう出ませんでした(笑)。

1956年12月2日付朝日新聞の「読者のテレビ評」欄には、次のような投書が掲載された。【主演の顔ぶれが新聞のプロ(グラム)と違っていた。また練習不足のせいか、セリフは棒読み。これが芸術祭参加とは情けない。企画はもっと慎重に願いたい】

インタビュー後半に続きます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください