戦後大衆文化史を体現するレジェンドに聞く〈下〉

2023年04月25日

膨大な数のアニメ・特撮のシナリオを手掛け、ミステリー作家として大活躍する辻真先さんのインタビュー後編です。1960~70年代の活気あふれるエンターテインメントの現場を語ってくれました。

インタビュー前編はこちら。

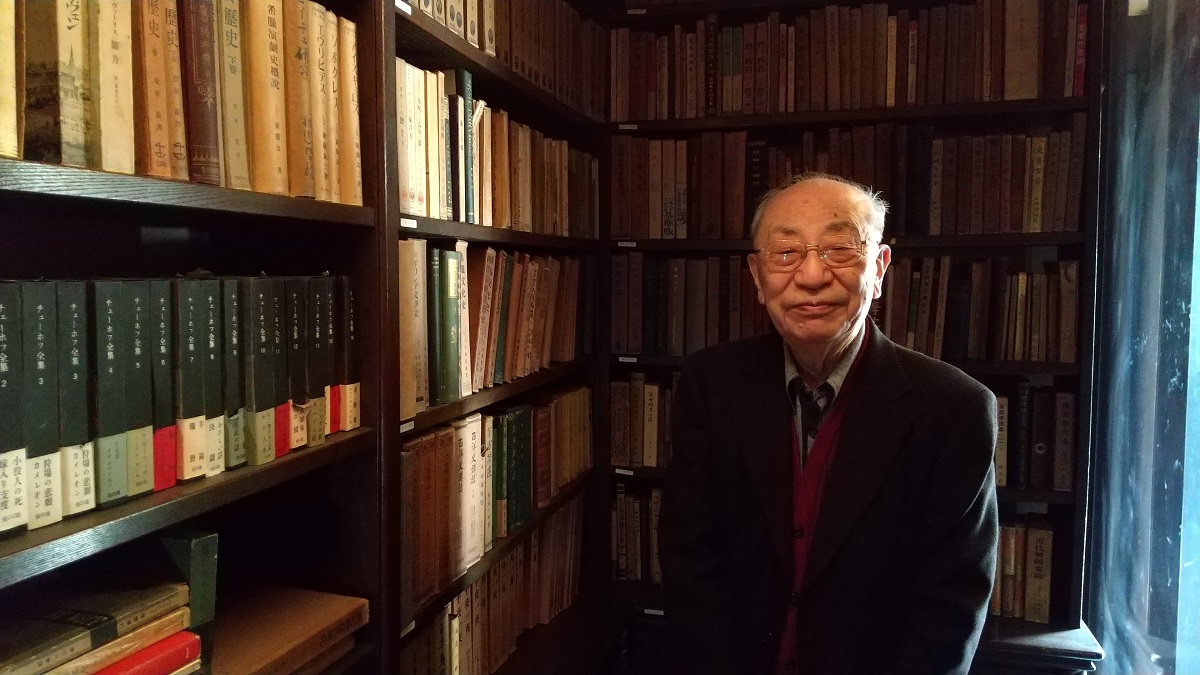

旧江戸川乱歩邸に残されていた土蔵を訪れた辻真先さん=2023年4月3日、東京都豊島区

旧江戸川乱歩邸に残されていた土蔵を訪れた辻真先さん=2023年4月3日、東京都豊島区――1962年にNHKを辞められてフリーに。『エイトマン』(63年)を皮切りに、『鉄腕アトム』や『おばけのQ太郎』など、テレビアニメの脚本を書かれるようになります。その中で、江戸川乱歩の『少年探偵団』が原作の『わんぱく探偵団』(68年、フジテレビ系)も脚本を担当されました。

1963年の虫プロの仕事場=東京都練馬区

1963年の虫プロの仕事場=東京都練馬区

虫プロで手塚漫画ではない原作のアニメを作ったのは、ひょっとしたらこれが初めてじゃないかな。手塚漫画をアニメにするのは、作り手みんなが原作を読んで知ってるから、やりやすいんですよ。乱歩先生のものも同じで、あまり説明する必要がない。プロデューサーも内容を知ってるから、スムーズにつくれましたね。

――手塚治虫と江戸川乱歩は、誰もが読んでいたというところが共通していた。

辻 そうですね。ただ、僕としては、『わんぱく探偵団』ではなくて、『少年探偵団』のタイトルのままにしたかったんです。「わんぱく」だといかにも子どもっぽいでしょう。僕らは小さな子どもだけでなく、大人が見てもおもしろいものをつくりたかった。そういう精神が、それこそ『宇宙戦艦ヤマト』や『機動戦士ガンダム』につながるわけですけど。『機動戦士ガンダム』も虫プロの流れの連中がつくったものですからね。

――子どもも大人も同じように楽しめるもの。

辻 たとえば今、僕が『焼跡の二十面相』(光文社、2019年)を書くと、40歳、50歳の大人たちが「もう一度『少年探偵団』を読み返そうかな」と本気で言ってくれる。当時は手塚先生も僕もみんなそういうつもりでつくってたんです。

でも、「母と子のフジテレビ」がキャッチフレーズだった頃のフジテレビですから、「少年」より「わんぱく」と、したかったんでしょう。今にして思うと、そのあたりのズレが、こういうタイトルの部分で出たんだろうな。そんなわけで、はっきりと「子ども向き」の看板を掲げてましたから。

石森章太郎=1969年、東京都練馬区

石森章太郎=1969年、東京都練馬区――乱歩作品は、まだいろいろな表現の可能性がありそうです。

辻 乱歩先生のものも、昭和初期を再現した実写ドラマでやってほしいですね。あの時代は資料やデータが残ってますから、CGで簡単にできるんですよ。古き良き昭和の、古き良き探偵小説が映像にならないかな。『昭和は遠くなりにけり』(朝日ソノラマ、1991年)ってミステリーを書いたことがありますが、世の中が一回りしましたから、そろそろ明治や大正、昭和の頃を描くものがどんどん出ていいと思う。

乱歩先生は、昭和をイメージできる文豪……というよりも「人」ですね。作者だなあ。時代の端境期で、大正の匂いもありますけど。そんな気がします。

――おそらく、多くの大人たちが「自分たちは子ども時代、実にたくさんの辻さんの脚本作品を観ていた」と後から知ったと思うんです。戦後の少年少女の精神に、辻さんが与えた影響は大きいと言えると思います。その後、ミステリー作家としても活躍されますが、最初に書いたのは『仮題・中学殺人事件』(朝日ソノラマ、1972年)ですか。

辻 ミステリーを書いた、ということでは、『小説 佐武と市捕物控』の方が先ですね。石森さんの原作と私のオリジナルストーリーを1本ずつ交互にして、全体をひとつの物語にしています。でも、あれをミステリーと言ったら石森さんは怒るかな(笑)。山田風太郎さんの『おんな牢秘抄』からのネタもあるから、あまり偉そうなことはいえませんけどね(笑)。

――本格ミステリーのデビュー作となる『仮題・中学殺人事件』は「朝日ソノラマ」から出版されました。10代の読者向け「サンヤングシリーズ」の一冊です。このシリーズには井上ひさしさんの『ブンとフン』(1970年)や小林信彦さんの『オヨヨ島の冒険』(70年)など、後の大作家の初期作品が並んでいます。何か特別な感じがしますが……。

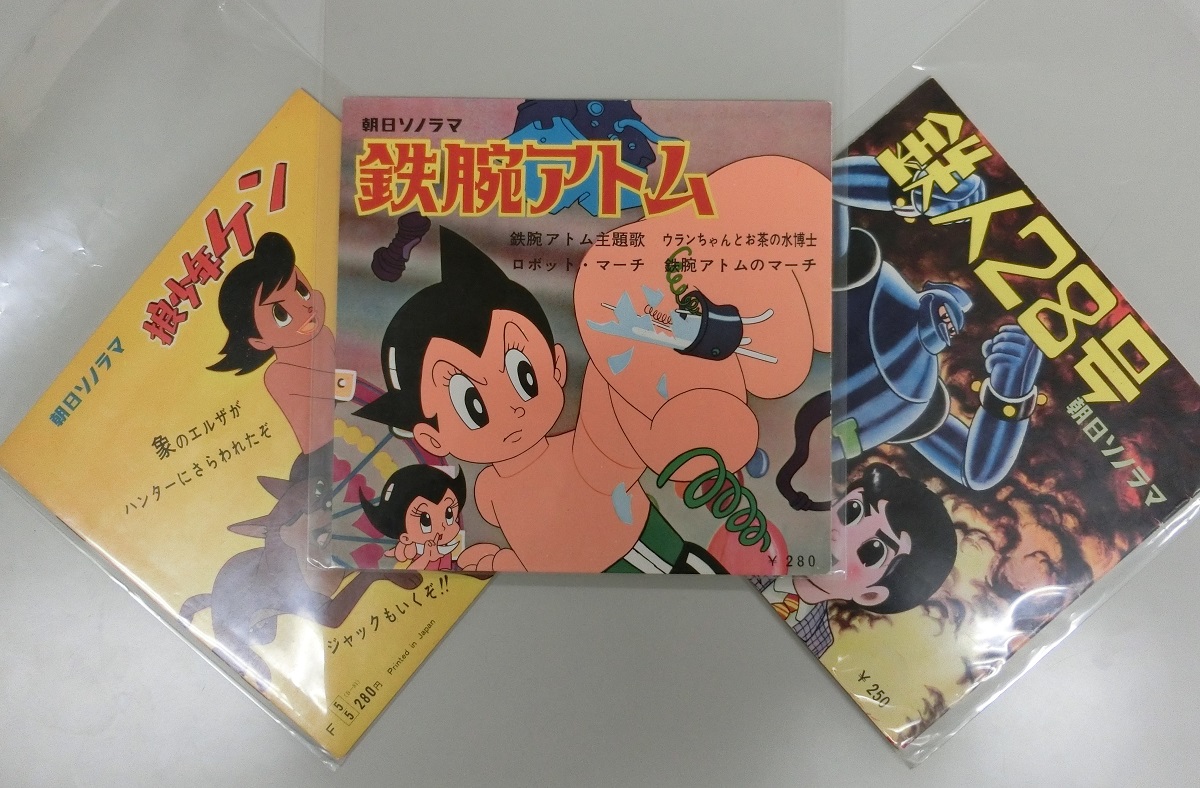

辻 朝日ソノラマというのは、アニメ『鉄腕アトム』の主題歌をソノシートにして大当たりした会社です。漫画を音声という別のメディアでも楽しませる、ということを思いついたわけです。そういう新しくておもしろいことをやりそうなところには、みんなが集まるんですよ。

朝日ソノラマから発売された、アニメ主題歌・劇中歌のソノシート

朝日ソノラマから発売された、アニメ主題歌・劇中歌のソノシート朝日ソノラマ 1959年創業(当初の社名は朝日ソノプレス)。「ソノシート」(レコードと同じ原理で音を出す薄い円盤状の塩化ビニール製シート)を挟み込んだ「音の出る雑誌」を発行して人気を集め、アニメ主題歌のソノシートも数多く発売した。70年代以降はジュブナイル小説や漫画の出版に力を入れた。「サンヤングシリーズ」は1969年から72年まで37冊が刊行された。2007年に会社清算。

――当時の雰囲気を教えてください。

辻 朝日ソノラマは有楽町駅の近くにあって、みんながなんとなく集まってたんです。交通の便はいいし、食い物屋もまわりにある。飲む連中も多くてね。副編集長は麻雀狂いで、社屋が近くに引っ越したときは隣が雀荘だったなあ(笑)。

銀座の表通りをまっすぐ行くと東映の本社、その途中には読売広告社もあった。僕はソノラマの隣にあった「ウッド」という喫茶店で大体粘って書いてました。『仮面ライダー』の人たちも、よく、その喫茶店に来ていました。当然、隣のソノラマへも行ったり来たり。居心地がよかったんです。みんな顔見知ですからね。結果として、あそこが「梁山泊」みたいになっていたんです。

――どんな人たちが集まっていたんですか。

辻 好きこそものの上手なれで、来る連中は最初からズブの「オタク」ですよ。石森さんだって赤塚不二夫さんだってそう。井上ひさしさんを連れて来たのは赤塚さんでしたね。Twitterを見ていたら「オタク」というのを小説に使ったのは、僕が最初だそうですけれど、あの頃から、どうってことなく普通に「オタク」と言ってましたよ。

僕が「ウッド」で書いていると、ガラスの向こうをソノラマの編集の人が通りかかる。目が合って挨拶すると、店に入ってきて、「こういう原稿書いてよ」といきなり頼まれる。「書くけど、締め切りいつ?」と訊くと、「いま」なんて言って、そのまま座りこんじゃう(笑)。そんなことがしょっちゅうありました。注文するほうも楽だったし、注文もらうこちらも楽だった。

――そういう自由な空気の中で新しいものがうまれていたんですね。そこから、サンヤングシリーズもつくられていった。

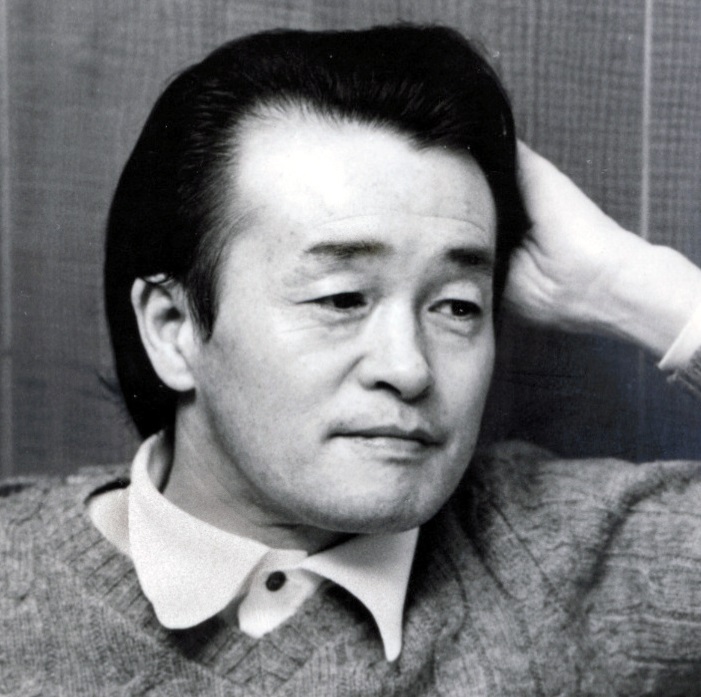

加納一朗(1928~2019)。アニメ『エイトマン』『スーパージェッター』の脚本、SF、ミステリー小説を手掛けた。1984年『ホック氏の異郷の冒険』で日本推理作家協会賞

加納一朗(1928~2019)。アニメ『エイトマン』『スーパージェッター』の脚本、SF、ミステリー小説を手掛けた。1984年『ホック氏の異郷の冒険』で日本推理作家協会賞

中でも「今の出版から見捨てられている年代層の読者がいるんだ」と力説していたのが加納一朗さんですね。あの頃は、児童文学を卒業した10代の子どもたち向けの小説というのがあまりなかったので、そういうものを書かなくてはと強く主張していました。

実際、加納さんは、サンヤングでいちばん数多くの本数を書いていますよね。

サンヤングシリーズ

朝日ソノラマから、1969年から72年までに37冊刊行された、ヤングアダルト向け小説シリーズ。加納一朗『透明少年』を皮切りに、SF、ミステリー、ユーモア、アニメのノベライズなど多様な作品がラインアップされ、都築道夫、光瀬龍、山村正夫、平井和正らが執筆している。挿絵を重視しているのも特色の一つだった。

――当時、小学校の高学年から中学生くらいだった人たちの間では大人気だったと聞きます。多くの子どもたちが図書館で読んでいたとか。

辻 サンヤングは、本屋に並んでるのを見たことがなかったですよ。流通をちゃんとやってたのかしらと思うくらい。僕は旅行が好きなものですから、四国の文房具屋兼用の本屋で自分の本を初めて見ました。「あ、本が出てるんだ」ってね(笑)。

一生懸命、種を蒔いたんですけどねえ。加納さんも亡くなって、あの時代を語れる人はもういないでしょうね。ああいう方向でやり続けてるような人は……僕くらいかな(笑)。

インタビューにこたえる辻真先さん=2023年4月3日、東京都豊島区、立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター提供

インタビューにこたえる辻真先さん=2023年4月3日、東京都豊島区、立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください