隈本邦彦 via 朝日新聞「Journalism」5月号

2011年05月10日

朝日新聞社のジャーナリズム&メディア研究誌「Journalism」(ジャーナリズム)2011年5月号が5月10日に発行されました。5月号の特集は、「原発事故と科学報道」。主要なラインアップは以下の通りです。

・原発事故後の科学ジャーナリズム 「脱啓蒙」への進化をめざして (上)「原子力」と「科学コミュニケーター」 〔朝日新聞編集委員、WEBRONZA筆者・尾関章〕

・「想定外」ではなかった東日本大震災 災害報道に必要な歴史の検証 〔江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授・名古屋大学減災連携研究センター客員教授・隈本邦彦〕

「社会の中における科学」を語る これからの科学報道を考える 〔東京大学特任教授、WEBRONZA筆者・米本昌平〕

・受け手は何が分かっていないか 考え続けるNHKの科学報道 〔NHK解説委員・岩本 裕〕

・ネットの力ですくい上げた ホメオパシーへの疑問と不安 〔朝日新聞「アピタル」編集長・平子義紀、朝日新聞社アスパラクラブ運営部員兼「アピタル」編集部員・藤田明人〕

WEBRONZAではこのうち、「想定外」ではなかった東日本大震災 災害報道に必要な歴史の検証 〔江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授・名古屋大学減災連携研究センター客員教授・隈本邦彦〕をWEBRONZAスペシャルとしてご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

また、関連の討論番組が明日11日21時から、ニコニコ生放送で「朝日新聞 Journalism『原発事故と科学報道』」として生中継されます。出演は、隈本邦彦、鬼頭恒成(ジャーナリズム編集)、徳山喜雄(ジャーナリズム編集)、司会進行:杉本誠司(ニワンゴ社長)です。

番組URLは〈http://live.nicovideo.jp/watch/lv49397392〉です。ぜひご覧下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■「想定外」ではなかった東日本大震災 災害報道に必要な歴史の検証 隈本邦彦

科学報道や防災報道の世界に長く身を置いた私からみて、今回の東日本大震災の報道で強い違和感を覚えるのが、マスメディア各社が巨大地震の発生とそれに伴う大津波を、「想定外の出来事」として報じていることだ。例えば、地震翌日の読売新聞朝刊は「東日本巨大地震 地震学者『常識超えた』」という見出しで「想定を超える巨大地震の発生に、専門家たちも衝撃を受けている。『これほど破壊領域が広がるというのは、専門家の常識を超えている。地震学者の敗北だ』」と想定外を強調するトーンになっている。同じ日の毎日新聞朝刊も「(宮城県沖から南の茨城県沖まで)複数領域が連動して発生する地震は想定外だった」と国の地震調査委員会の阿部勝征委員長(東大名誉教授)の談話を大きく伝えた。

確かにマグニチュード9・0の地震が日本近海で起きたのは観測史上初めてであったし、東北地方太平洋沖の複数の震源域が同時に破壊して地震を起こすということは、ほとんどの地震学者は予想していなかった。しかし大震災の後、多くの政治家、行政担当者、原子力の専門家までもが「これほどの災害は『想定外』だった」と発言していることに対して、(その真偽を吟味せず)無批判に伝えるだけでは、科学ジャーナリズムの名に値しないといっても過言ではないだろう。

実は、今回各地を襲った大津波による被害も、福島第一原子力発電所で進行しつつある惨状も、過去の災害の歴史や最新の科学データを謙虚に受け止めていれば、当然、想定されてしかるべきものであったのだ。「想定外」ではなく、単なる「未想定」に過ぎなかった根拠がいくつもある。

◇明治三陸津波の遡上高は38・2メートルだった◇

まず三陸地方各地を襲った大津波。巨大な防潮堤をも乗り越え町並みを次々と飲み込んでいくテレビの映像に、圧倒される思いを感じた人は多いだろう。

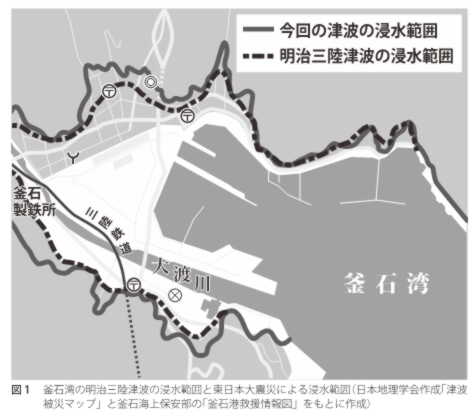

しかしそれは「いまの人々が、この光景を初めて見た」だけに過ぎないのである。いまから115年前、同地方を襲った明治三陸津波(1896年)は、今回の津波に匹敵するほどの大規模なものだった。

『最新版日本被害地震総覧』(宇佐美龍夫著、東京大学出版会)によると明治三陸津波を起こした地震のマグニチュードは8・2~8・3程度と推定されている。震源域が三陸沖に限られていたのでさすがに今回の地震よりやや規模は小さいが、日本近海で起きる地震としては歴史的な巨大地震だ。津波の高さは三陸地方一帯で3~20メートルに達し、特に津波が高くなりやすい湾形をした綾りょうりわん里湾(現在の大船渡市)では、標高38・2メートルの地点まで津波が駆け上がった。これは本州に残された津波の遡上高としては最大級である。

このときの犠牲者数は約2万2千人。当時の日本の総人口は、いまの3分の1くらいだったのだから、その被害のすさまじさがわかる。津波警報は発令されない時代。通信手段も未発達で、夜間の出来事だったため、集落がほぼ全滅していたことが翌朝になって初めてわかるという事例さえあった。

◇被害地域に戻ってしまう住民/重い寺田寅彦の警告◇

地理学者の山口弥一郎氏が、被災後の復興の様子を詳細に調べた著書『津浪と村』(1943年)によると、津波を生き延びた人たちの一部は当初高台に移り住んだが、その後、他の地域から移住してきた人たちがしだいに平地に住むようになり村は再興していった。そして高台に移住した人たちも、いちいち港に降りて漁に出るのは不便だというような理由で再び平地に戻ったケースもあった。ある村では「一生に一度来るか来ないかの津波を 恐れて漁師が丘に上がってしまうとは何事ぞ!」との意見もあったという。津波はまれにしか起きない現象であるため、その記憶を地域に伝承することは容易ではない。人々にとっては、日々の生活の維持の方が重要だ。その結果、37年後の昭和三陸津波(1933年、マグニチュード8・1)で、再び生命や財産を失うこととなってしまった。

それから約80年。チリ地震津波(1960年)による被害はあったが、その被害は明治や昭和の三陸津波に比べれば小さかったため、長い間に、再び津波の浸水域内に人々の家が建ち始め、新たな町並みが出来上がってしまっていたのである。

「天災は忘れた頃にやってくる」と述べたとされる寺田寅彦は、1934年(昭和9年)に発表した随筆の中で「少なくも一国の為政の枢機に参与する人々だけは、この健忘症に対する診療を常々怠らないようにしてもらいたいと思う次第である」と書いている。

つまり、仮に一般市民が過去の災害を忘れて(あるいは知らずに)危険な場所に家を建てようとするのは仕方ないとしても、行政や専門家がそれを止めなければ悲惨な大災害が繰り返されることになると警告していたのである。少なくとも過去の明治三陸津波で浸水した地域内の被害は「想定内」であったはずだ。それなのに今回の津波被害をあっさり「想定外」と言ってしまっては、明治の津波で亡くなった約2万2千人、昭和の津波で死亡・行方不明となった約3千人に対してあまりに申し訳ないのではないか。

◇貞観地震から1千年経過、大津波の可能性は切迫していた◇

次に、福島第一原子力発電所を襲った大津波について検討する。こちらについても、東京電力や原子力の専門家たちは口を揃えて「『想定外』の高い津波による、『想定外』の事態」と説明している。しかし、いまから約1100年前の平安時代に起きた貞観(じょうがん)地震(869年)による津波は、福島県沿岸でも、おそらく今回の津波に近い高さだったことが最近の研究でわかっていたのだ(1)。太平洋プ

レート(岩板)が年8~10センチの速さで継続的に潜り込み、エネルギーを蓄積しているこの付近では、過去に起きた出来事は繰り返し起きる可能性が十分にある。専門家がそれを想定しないということは、「あえて想定しなかった」と考えるのが普通ではないか。

貞観地震は、20年余り前まで謎に包まれた地震だった。『日本三代実録』という平安時代の歴史書に「津波が来襲し、海水が城下にまで至り、溺死者千人に達した」という意味の記述があり、いまの宮城県多賀城市付近の城がみるみるうちに海水に浸かり、多数の死者が出たと推

定されるのみだった。

水素爆発を起こし、白煙状の湯気を噴き上げる福島第一原発3号機(中央)。一連の爆発映像は全世界に衝撃を与えた=14日、米デジタルグローブ提供

水素爆発を起こし、白煙状の湯気を噴き上げる福島第一原発3号機(中央)。一連の爆発映像は全世界に衝撃を与えた=14日、米デジタルグローブ提供場所に海砂が見つかれば、その地点まで来たほどの大津波であったことがわかるのである。貞観地震が起きたのは十和田湖の大噴火(915年)の直前だったため、この付近の平野に広く分布している火山灰層のすぐ下を探せば、貞観地震津波で浸水した範囲がわかる。

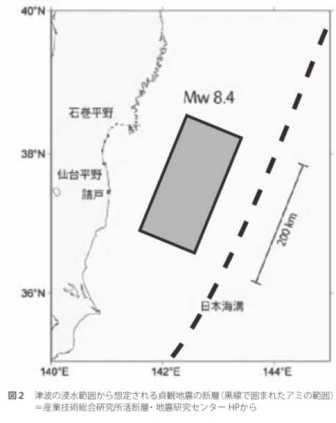

こうした調査を、産業技術総合研究所や東北大学などの研究者が仙台平野から福島県沿岸にかけて幅広く地道に続けた。

その結果、貞観地震は少なくともマグニチュード8・5前後の巨大地震であり、それによる津波は、今回の津波と同様、仙台平野から福島県にかけての沿岸を襲い、しかも海岸線から数キロ程度内陸までさかのぼるほどの大津波であったことがわかったのである。

しかも、さらに昔の地層を含めて調べたところ、同様の大津波は500年~1千年の間隔で過去に何度か起きていたことがわかった。貞観地震からすでに1100年余りが経過しているのだから、同じような大津波が起きる可能性が切迫していると、この分野の研究者たちは確信していた。

◇生かされなかった最新研究・部会議事録が語るその理由◇

福島第一原発が作られたのは、このような研究成果が得られる前だったから、建設当初の時点でこれを想定していなかったのは致し方ない。

しかしその後の研究で新しい知見が得られたら、それを原発の安全性チェックに反映するのは当然のことだろう。実際、その目的で2009年6月24日には総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会で議論が行われた。しかしそのやりとりは、悔いの残るものだった。

火災で黒こげになった3号機の建屋脇の変圧器=2007年7月21日午後、新潟県柏崎市の東京電力柏崎刈羽原子力発電所で、久松弘樹撮影

火災で黒こげになった3号機の建屋脇の変圧器=2007年7月21日午後、新潟県柏崎市の東京電力柏崎刈羽原子力発電所で、久松弘樹撮影この日の部会では、福島第一、第二原発の耐震性が再検討されたのだが、そのなかで東京電力側が「想定すべき過去の地震」として出したリストのうちのプレート境界型地震2が「塩屋崎沖の地震」と呼ばれるやや小さめの地震だったことに、委員の1人で、自らも貞観地震の研究をしていた産業技術総合研究所、岡村行信・活断層・地震研究センター長が疑問をぶつけた。議事録を紹介する。

岡村委員 まず、プレート間地震ですけれども、1930年代の塩屋崎沖地震を考慮されているんですが、御存じだと思いますが、ここは貞観の津波というか貞観の地震というものがあって、西暦869年でしたか、少なくとも津波に関しては、塩屋崎沖地震とは全く比べ物にならない非常にでかいものが来ているということはもうわかっていて、その調査結果も出ていると思うんですが、それに全く触れられていないところはどうしてなのかということをお聴きしたいんです。

東京電力担当者 貞観の地震について、まず地震動の観点から申しますと、まず、被害がそれほど見当たらないということが1点あると思います。あと、規模としては、今回、同時活動を考慮した場合の塩屋崎沖地震でマグニチュード7・9相当ということになるわけですけれども、地震動評価上は、こういったことで検討するということで問題ないかと考えてございます。

岡村委員 被害がないというのは、どういう根拠に基づいているのでしょうか。少なくともその記述が信頼できる記述というのは日本三代実録だけだと思うんですよ。それには「城が壊れた」という記述があるんですよね。だから、そんなに被害が少なかったという判断をする材料はないのではないかと思うんですが。

東京電力担当者 済みません、ちょっと言葉が断定的過ぎたかもしれません。御案内のように、歴史地震ということもありますので、今後こういったことがどうであるかということについては、研究的には課題としてとらえるべきだと思っていますが、耐震設計上考慮する地震ということで、福島地点の地震動を考える際には、塩屋崎沖地震で代表できると考えたということでございます。

岡村委員 どうしてそうなるのかはよくわからないんですけれども、少なくとも津波堆積物は常磐海岸にも来ているんですよね。かなり入っているというのは、もう既に産総研の調査でも、それから、今日は来ておられませんけれども、東北大の調査でもわかっている。ですから、震源域としては、仙台の方だけではなくて、南までかなり来ているということを想定する必要はあるだろう、そういう情報はあると思うんですよね。そのことについて全く触れられていないのは、どうも私は納得できないんです。

事務局 (中略)ちょっと事務局の方で確認させていただきたいと思います。あと、津波の件については、中間報告では、今提出されておりませんので評価しておりませんけれども、当然、そういった産総研の知見とか東北大学の知見がある、津波堆積物とかそういうことがありますので、津波については、貞観の地震についても踏まえた検討を当然して本報告に出してくると考えております。以上です。

研究者からの鋭い指摘に、電力会社は正面から答えず、事務局側も「検討する」と答えたものの結局原発の津波対策が強化されることはないまま、今回の震災を迎えてしまった。これをほんとうに「想定外」と呼んでいいのだろうか。

◇メディアが「想定外」を追認? 中越沖地震の教訓は生かされず◇

原発事故に関する当初のメディアの報道も、東京電力の「想定外」という説明に引っ張られていた感がある。

例えば、地震から4日目の3月14日の読売新聞は次のように書いた。「(福島第一原発で)原子炉を冷やす機能が失われ、放射能漏れや周辺住民の避難という重大な事態に至ったのは、屋外にあった非常用ディーゼル発電機のポンプ設備が、東日本巨大地震による津波で損傷し、まっ

たく使えない状態になったのが、根本的な原因だった。原発では本来、非常時も安全を保てるように幾重にも防護の手だてが講じられていたはずだが、想定をはるかに超えた津波がバックアップ機能を奪った」。

記事は「想定外の津波だった」ことを前提にしているが、さらに続けて読むと「(東電によると)高さ5、6メートルの津波が押し寄せても、施設の安全性を損なわない設計だったとしているが、想定以上に高い津波によってポンプが海水を浴び、電気系統に異常が生じたり、異物

を巻き込んだりして故障した可能性が高いという」とある。つまり東電はたかだか5、6メートルの津波しか想定していなかったのだ。同じ日の朝日新聞は、東電の清水正孝社長が前夜の会見で「一番の問題は津波によって非常用設備が浸水したこと。これまでの想定を大きく超えるレベルだった」と釈明した事実を伝えているが、「東電の想定があまりに低すぎた」という点を記者たちは会見で追及したのであろうか。

今回の原発事故では、2007年7月に起きた新潟県中越沖地震の教訓も十分生かされなかったといえる。

あの地震による東京電力柏崎刈羽原発の被害は「地震で原子炉そのものは壊れなくても、周辺設備を含めた巨大システムである原発は、その途中のどこがやられても機能不全に陥る可能性がある」ことを我々に教えてくれていた。今回の津波がもたらしたごくありふれたディーゼル発電機(非常用発電施設)の被害が、地震の揺れに耐え抜いたはずの原子炉建屋での水素爆発、大量の放射能漏れにつながっていった構図と、まったく同じだ。過去の災害に真摯に学ぼうとしない人類に対して、改めて警告が与えられたといってもいいだろう。

ただ、地震や津波に伴う電源の喪失によって、炉心溶融、放射性物質の拡散といった現象が起きる危険性は、決して想定されていなかったわけではない。ただし、それを明確に主張していたのは原子力産業や電力会社とは一定の距離を置く科学者たちだけだった。「原発震災」というキーワードで1997年から警告を発してきた神戸大学名誉教授の石橋克彦氏もその一人。石橋氏は東大地震研究所の助手時代に、「東海地震説」を世の中に公表した人物である。当時のマスメディアがこれを大々的に取り上げ、東海地震予知観測網の整備、大規模地震対策特別措置法の制定へと進んでいった。

◇原発は「トランスサイエンス問題」科学者だけで結論は出せない◇

しかし原発問題に関しては、マスメディアは石橋氏の発言をあまり大きく取り上げてこなかった。「原発は発電時にCO2を出さないクリーンエネルギー」といった電力会社PRが幅を利かす一方で、石橋氏ら少数派の学者の主張は「こんな考え方もある」程度の扱いがふつうだった。

私は、日本の科学ジャーナリズムの中核を担っている大手新聞社や放送局の科学記者たちが、知らず知らずのうちにある種の権威主義に陥っていたのではないかと危惧する。原子力工学や放射線医学の権威たちの言説にいつのまにか近寄りすぎ、石橋氏らの警告を軽視することはなかっただろうか? 私自身の反省も込めていうが、「特定の意見を持った学者のコメントを使うのは危ない」とか「色がついている話は週刊誌に任せればよい」といった安易な姿勢がなかったか、改めて省みることが必要だろう。

チリ津波の潮位を知らせる看板が倒れていた=3月13日、宮城県南三陸町

チリ津波の潮位を知らせる看板が倒れていた=3月13日、宮城県南三陸町ワインバーグ氏は、原発の安全性の問題について次のように述べる。

原子炉の安全装置がすべて同時に故障すれば深刻な事故になることについては専門家の意見は一致する。つまり純粋科学的な問題である。ところがそうやってすべての安全装置が同時に故障することは果たしてあり得るのか? という問いになると、それはトランスサイエンス問題となる。そんなことの発生確率がきわめて低いことは計算可能で、「科学によってわかる」が、そうした低い確率の危険に備えて、新たに別の安全装置を追加すべきかどうかという点については専門家の意見は分かれる。そこは「科学ではわからない」からである。

例えば前述の石橋氏は「地震・津波は同時に多数の設備に被害をもたらす災害であるため(同じ程度の耐震性しか持たない設備は同時に壊れる可能性が高い)すべての安全設備が同時に故障することも想定すべきだ」と主張していた。一方、原子力安全委員長の班目(まだらめ)春樹・東京大学教授(当時)は、浜岡原発をめぐる裁判のなかで「非常用ディーゼル2個の破断も考えましょう、こう考えましょうと言っていると、設計ができなくなっちゃうんですよ。つまり何でもかんでも、これも可能性ちょっとある、これはちょっと可能性がある、そういうものを全部組み合わせていったら、ものなんて絶対造れません。だからどっかでは割り切るんです」と証言した(2007年2月16日、静岡地裁)。この問題はおそらく科学者同士の論争だけでは決着がつかない。結局、限られた科学データをもとに、どう考えるべきか、社会が(つまりいろんな価値観を持った人たちが)話し合って決めなければならない問題だろう。実際には今回、石橋氏が警告した通りになってしまい、大きな禍根を残すこととなった。

◇「わからないことはわからない」 明確にすることが科学者の責務◇

著書『トランス・サイエンスの時代』(NTT出版)でワインバーグ氏のこうした考え方を紹介した小林傳司・大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授は、ワインバーグ氏が、トランスサイエンス問題に対して科学者が取るべき態度について言及していることに注目する。それは「どこまでが科学によって解明でき、どこからは解明できていないのか、その境界を明確にすることが科学者の第一の使命である」ということだ。つまり「わからないことは、正直にわからないと言う」ということである。「そんなことは想定しなくていいと安易に言ってしまわないこと」と言い換えてもいい。

では日本の原子力研究者たちは、そうした科学者の第一の使命を十分果たしてきたと言えるだろうか、そして大手メディアを中心とする日本の科学ジャーナリズムは、専門家がその使命を果たすよう強く促してきただろうか。

実は新潟県中越沖地震の後、原子力業界や研究者からは、あれだけ揺れたのに原子炉は安全に停止し健全性も保たれた、とむしろ胸を張るような意見が聞かれた。地震直後に敷地内の変電設備で起きた火災も、核燃料プールからの微量の放射能漏れも、IAEA(国際原子力機関)の

原子力事故評価基準で言えば一番下のレベル0マイナスで、取るに足らない「事象」だった(彼らは決して事故とは呼ばない)のに、マスメディアが大げさに伝えすぎているという批判も目立った。こうした姿勢には、科学であらかじめわかることの限界と、その先にある「まだわ

からないこと」を未然に防ぐため、事故の教訓を真摯に学ぼうという謙虚さが欠けていたと私は思う。

さらに大手新聞社の科学部に所属する記者が、柏崎刈羽原発事故を伝える新聞の見出しの大きさに分析を加えて、日本のメディアがいかに騒ぎ過ぎていたかについて論文を書き、原子力学会誌などに投稿していた。それを読んだ私は、いったい原子力業界との距離感をどう考えているのかと驚いた。

原発事故がこれほど危機的な状況になっている現在、原発の安全性という典型的なトランスサイエンス問題と、それに対する科学者のあるべき態度について、今後、どう報道していくのか、科学ジャーナリストたちの姿勢が厳しく問われているといえよう。

◇災害前にいい記事が書けるかをジャーナリストは問われている◇

最後に自戒も含めて、一つ付け加えておきたい。

「災害発生後にどんなすばらしいニュースや記事を書いても、失われた人命は絶対に戻ってこない」ということだ。

私はNHK記者時代に、三原山の大噴火、奥尻島の津波、雲仙普賢岳の噴火、そして阪神・淡路大震災と、災害現場で取材してきた。

災害現場で記者は、起きた災害の残酷さ、悲惨さを伝えるとともに、生死を分けたドラマや心温まるヒューマンストーリーを必死に取材し報道する。被災地の復興に向けた厳しい課題や、それを克服する人々のすばらしさなども格好の取材テーマだ。でもすでに災害は起きてしまっているのだ。多くの人命が失われ、被災さえしなければごく普通の生活をしていたはずの人々の暮らしが奪われている。被災者はほんとうは困難を乗り越えて復興などしたくないのだ、ヒューマンストーリーもやりたくてやっているのではない。人々がほんとうに欲しいと思っているのは、災害がなければ本来そこにあるはずの平穏な生活なのではないだろうか。とすれば、いい報道とは、間違いなく災害の後ではなく、災害の前にするべきものなのだ。

例えば、阪神・淡路大震災では、犠牲者の80%以上は、倒壊した建物や家具の下敷きになって亡くなった。その多くは古い耐震基準で建てられたままその後に基準が強化されても補強されず放置されていた建物によるものだった。1981年以降の新しい耐震基準で建てられた家屋では建物の倒壊による犠牲者はほとんど出なかった。建物の耐震性の重要さ―それこそが阪神・淡路大震災の本当の教訓だったのだ。しかしその後すでに16年が経過したが、各地の住宅の耐震化は遅々として進んでいない。まだ全国のおよそ1千万戸の木造住宅の耐震性が不十分だという。こうなってしまった一因には、阪神・淡路大震災のその後の報道が、ついついヒューマンストーリーや復興ドラマに偏りがちだったこともあるのではないか、と当時の報道に携わっていた1人として大きな反省がある。

科学報道、防災報道に携わるジャーナリストに真に期待されているのは、次の災害の発生を未然に防ぎ、誰も死なない、誰も平穏な生活を奪われない社会をあらかじめ作ることをめざした報道だ。

すなわち、科学者や政府、自治体、企業が、過去の災害の教訓を謙虚に学ぶよう促し、最新の科学研究の成果を出来るだけ早く具体的な防災対策に生かすよう促すこと、それが重要なのだ。

その意味で、東日本大震災の今後の報道をめぐっては、津波被災地の復興の方向性について十分な注意が必要だと思っている。被災者に寄り添った報道をしなければならないことはもちろんだが、もし、津波被災者たちが「元いた場所に家を建てて戻りたい」と言ったら、ただそれに寄り添うだけではいけないだろう。同じ被害を繰り返さないように、心を鬼にすることも必要かもしれない。

東日本大震災をつぶさに取材することを通じて、徹底的に教訓を探り出すことも大切だ。今後、巨大地震の発生が心配されている東海・東南海・南海地震をはじめとして、全国各地で同様の被害が起きないよう促すような報道をしてほしい。災害後には誰にも「想定外」といわせな

い、鋭く、いい記事をぜひ「災害前に」書いてくれることを期待したい。

※注

1 貞観地震の津波が仙台平野を3キロ程度さかのぼる大津波だったことについて、最初に津波考古学的な手法によって証拠を見つけたのは、電力会社の社員だった。東京電力ではなく東北電力。当時の女川原子力発電所建設所の3人の職員である。彼らが発表した論文「仙台平野における貞観11年(869年)三陸津波の痕跡高の推定」は、いまから21年前の1990年に地震学会誌に発表されている。

2 地球の表面を覆うプレート(岩板)が衝突したり、潜り込んだりしている境界で、たまったひずみを解放するように起きる地震。宮城県沖地震や、想定される東海地震、東南海地震、南海地震などもこのタイプである。内陸の活断層が起こす地震にくらべ巨大地震になりやすい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください