竹内敬二via朝日新聞『Journalism』6月号

2011年06月12日

朝日新聞社のジャーナリズム&メディア研究誌「Journalism」(ジャーナリズム)2011年6月号が6月10日に発行されました。未曾有の巨大地震、大津波被害、原発事故に直面したジャーナリストは何を考え、メディアはどう対応しようとしたか、の緊急特集です。WEBRONZAは同誌と連携にメディアのあり方や役割を考えていきます。

東京電力本店前で脱原発を訴える福島県民ら=6月11日午後、東京都千代田区

東京電力本店前で脱原発を訴える福島県民ら=6月11日午後、東京都千代田区「Journalism」6月号の特集は【東日本大震災と災害報道】

●巨大震災とテレビ報道 つまずきながら進んだ「複合災害」特番 〔日本テレビ報道局映像取材部長・谷原和憲〕

●再び「つながるメディア」めざして 大震災下の地元紙・河北新報 〔河北新報社編集委員・寺島英弥〕

●復興報道に求められる 上滑りせぬ地道な検証 〔関西学院大学災害復興制度研究所主任研究員/教授・山中茂樹〕

●NZ地震でもあった過熱取材 地元メディアの「寄り添い」に共感 〔朝日新聞東京本社社会G記者・五十嵐大介〕

●大震災を通して真価が問われた ネットメディアの可能性と課題 〔朝日新聞編集委員・平 和博〕

●「原発が減る時代」のメディアは 制度変革の主体を育てる報道を 〔朝日新聞編集委員・竹内敬二〕

ここでは、「原発が減る時代」のメディアは 制度変革の主体を育てる報道をご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【お知らせ】

朝日新聞Journalism『東日本大震災と災害報道』が6月14日午後9時から、ニコニコ動画で生放送されます。ジャーナリズムの意義を最前線で発信している朝日新聞社発行の「Journalism(ジャーナリズム)」。この月刊誌を作る編集者と執筆者が集い視聴者とともに議論していくジャーナリズム番組です。出演は、徳山喜雄(ジャーナリズム編集部)服部桂(ジャーナリズム編集部)伊丹和弘(ジャーナリズム編集部)、司会進行:杉本誠司(ニワンゴ社長)。ぜひご覧下さい。番組URLはhttp://live.nicovideo.jp/gate/lv52685636です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「原発が減る時代」のメディアは 制度変革の主体を育てる報道を

朝日新聞編集委員・竹内敬二

今回の東日本大震災(3・11)で起きた、東京電力福島第一原発の事故によって世界と日本の原子力政策は大きく変わるだろう。福島第一原発6基は廃炉になる可能性が高いだろうし、菅首相が中部電力浜岡原発の3基について「停止」を要請したことで、停止や廃炉の議論が広がる可能性がある。日本も「原発が減る時代」に入る。

日本では戦後、原子力をエネルギーの柱にすえ、国策として政官財がこぞって推進する体制をつくってきた。政策を変更することもなく、変更するシステムもなく、ひたすら昔に敷いた線路に乗って前へ進んできたが、これからは、はじめて別の線路に移りそうだ。

◇チェルノブイリにせまる福島原発事故の惨状

3月11日の夕方、福島第一原発で外部電源喪失が起き、非常用電源も作動せずに緊急炉心冷却システム(ECCS)も動かなかった。その日のうちに、史上初の原子力緊急事態宣言、「3キロ圏内の住民の避難指示」がでて、翌12日には、避難指示が20キロ圏に拡大された。

原発では事故を収める措置は後手に回り、1、3号機の建屋内で水素爆発が発生、2号機では格納容器の一部である圧力抑制プールが爆発・損傷した。ほかに火災も発生して、1~4号機の原子炉建屋の内外は爆撃を受けたようなぼろぼろの状態になった。

原子力といえば、小さな事故やトラブルを報道することに慣れていた我々にとって、「信じられない」としかいいようのない大惨事が一気に展開した。

それでも、避難住民の気持ちは、まだ「一時的な避難」だった。

しかし、4月17日になって、東電が「事故収束に向けた道筋(ロードマップ)」を発表したことで、日本中が、福島で起きていることの実態を知ることになった。東電は、原発をコントロール下におくだけで、6~9カ月かかると発表した。それも確たる見通しがあるのではなく、「政府に促されてとりあえず言った」に過ぎなかった。

福島の置かれている状況は、1986年に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発の大事故に近づいていることが明らかになった。

「日本は技術先進国」「日本では原発の大事故は起きない」といったPRは吹っ飛び、日本の原子力政策をめぐる議論は全く新しい時代に入った。

表 原子力開発利用長期計画、原子力政策大綱の歴史

表 原子力開発利用長期計画、原子力政策大綱の歴史日本は原子力計画を、国の原子力委員会(56年発足)がつくる「原子力開発利用長期計画」(長計、現在は原子力政策大綱=表)で明確に示し、計画的な研究と着実な利用拡大をめざした。

第一次長計(56年)では、大まかな原子力開発の方向性を示した。核燃サイクルをめざすこと、その中核施設である高速増殖炉(FBR)を国産で開発することをうたっている。

FBRは「運転すればするほど燃料のプルトニウムが増える」ため、「夢の原子炉」とよばれた。普通の原発(軽水炉)は外国から導入するしかないが、FBRを自主開発し、国内にそれが林立する状況をつくってエネルギー問題を解決する。

日本が描いた未来図だった。

◇前進のみの原子力政策と批判を締め出す「原子力村」

計画をよりはっきり数字で表したのが第3回長計(67年)だった。このとき日本には原発が約16万キロワットしかなかったが、「原発は85

年に3000万~4000万キロワットの規模にする」「FBRは70 年頃までに実験炉、70年代前半に原型炉をつくり、90年頃までに実用化

する」という数字で夢のシナリオを描いた。

振り返ってみると、実際は高速増殖炉原型炉「もんじゅ」が94年に臨界に達したが、その次の実証炉の計画は未定、実用炉は全く見通しがたたない状態が続いている。

核燃サイクルは停滞したが、軽水炉は着実に増えた。日本は米国、フランスに次ぐ世界3位の原発大国だ。

国策として進められる原子力政策に対して、反対勢力は次第に力を失っていった。最も反対運動が盛り上がったのは、原発建設予定地を決める過程だ。「誘致」と「反対」に地元が分かれて争った。しかし、70年代にはおおむね決着がついた。

一方、政府・官僚、電力会社、メーカー、研究者らは「原子力村」といわれる集団をつくり、反対者を拒みながら原発建設を推進する社会システムをつくりあげていった。「村」の特徴は、構成するメンバーらがお互いを批判せず、研究開発費など国家のお金や、原子力に関する社会の重要なポストを融通し合う「互助会」的な役割を果たすことだ。

国立大学の原子力研究者の世界では、原発に批判的な研究者は教授に昇進させないという、あからさまな差別的扱いがとられてきた。政府の委員会メンバーや社会の枢要なポストにもつけない。

原発では設置許可の取り消しを求める行政訴訟が広く展開されているが、裁判所もこの国策に異を唱えるような判決はほとんど出さない。官僚、主要政党、学界、経済界、電力会社などすべての社会機構が原発推進という方向で動くようになった。

この体制は、原子力を推進する上では一見効率的だが、行きすぎれば困ったものになる。原子力についての意見表明がすべて「推進派/反対派」に政治的に色分けされてしまう。危険性への科学的な指摘にも「反対派だから」のレッテルを貼ってその指摘の内容を無視する雰囲気ができる。推進派の学者も安全性に関して批判的なことを言いにくくなる。

その結果、原子力研究者は多くても、社会の中に批判的な意見がほとんどなくなり、社会全体が本当の危険を知らない体制ができてしまうのである。

◇「大事故は起きない」という集団妄想

こうした体制が安全性の劣化を招いたのは間違いない。

チェルノブイリ原発事故は、「原発が停止中に外部電源がなくなった場合」を想定した実験中に起きた。米国の原子力規制委員会(NRC)は事故後の90年、大事故の引き金になる「停電、全電源喪失」への追加対策を原発に求めた。

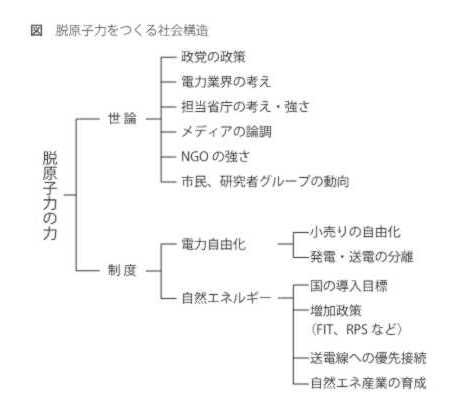

図 脱原子力をつくる社会構造

図 脱原子力をつくる社会構造外国の事故から教訓を得るのではなく、「想定すれば解決策を考えるのが難しい問題」を「起こりえない」と避けた。そして、起きた場合の準備もしない。自分で解ける問題だけを想定し、解いて、「万全」と言うに等しい。そうした形を作りあげたあとは、その想定を見直さず、本

当の事故の恐ろしさへの想像力を失っていった。

反対派や慎重派は、過酷事故(シビアアクシデント)の危険性をいつも指摘していたが、政府や電力業界はそれらを冷笑的に扱い、無視してきた。

大事故を想定しないことは、その準備をしないということだ。福島では、「起こりえない」とされていた「地震後の長期停電」が起きてしまった。それも津波の前に、地震動の揺れで送電鉄塔が倒壊し、変電所が壊れるなどで停電した。その後、稼働するはずのディーゼル発電機

が水没して故障した。こうした事象にあわて、後手後手の処置で状況を悪化させてしまった。そして、行政は事故翌日には、何の準備もないまま住民を20キロ圏外に追い出した。

福島で起きていることは、「日本では原発の大事故は起きない」という集団妄想の結果だ。

◇脱原子力をつくりだす新たな社会構造

79年の米スリーマイル島原発事故、86年の旧ソ連チェルノブイリ原発事故などがきっかけで、米国、欧州では原発建設に強いブレーキがかかった。この経験から、原発政策を停滞させる理由を分析すると、図のような社会構造が見えてくる。

社会を脱原子力に動かす力は「世論」と「制度」だ。「原子力は市民社会と共存しない」といった反原発の世論は、事故などがきっかけになって広がる。

それを主要政党がくみ取り、継続的な反原発の政策にすると大きな力になる。

社会の中に強い環境NGOや反核NGOがあり、多数の会員を擁してキャンペーンをしていることも特徴の一つだろう。原子力研究者、エネルギー政策研究者の中でも原発に批判的な人が一定程度いて、社会的発言をし、影響力を発揮していることが欠かせない。

しかし、世論だけでは、脱原子力は進まない。制度の役割が大きい。

その最大のものが電力自由化だろう。脱原発は世論ばかりが注目されるが、制度的には自由化が決定的だ。欧州では90年ごろからEU(欧州連合)統合の進展とともに、「国有化からの民営化」「独占からの自由化」が進んだ。自由化の2大要素は「小売りの自由化」と「発電・送電の分離」だった。

自由化が進めば、原発のような投資規模が大きく、投資回収に長い時間がかかる電源は嫌われる。放射性廃棄物など将来のリスクも大きい。また自由化で需要家が他の事業者に逃げやすくなり、大規模電源をもつリスクが高まる。

こうしたさまざまな理由で、原子力は避けられるようになる。実際、中国など特殊な需要増大国は別として、「自由化を進めながら原発を増やしている国」はないといえる。

自然エネルギーに力を入れている国も多い。国の積極的な導入目標、送電線への優先接続、高値の買い取りなどの政策がセットでそろう必要がある。

社会における脱原子力の進展では、ドイツが一つの例になる。旧西ドイツで83年、「緑の党」が得票率が5%を超えないと議席が得られない「5%条項」を突破し、27議席で連邦議会に進出した。

一進一退を続けながら議会に定着し、脱原発を掲げて闘った98年の総選挙で、社会民主党と緑の党の連合政権が樹立された。その後、原発の新設を止め、既存の原発を期限付きで運転する政策を決めた。

制度面では、電力自由化を進め、04年には自然エネルギー発電の電気を高く買い取る固定価格買い取り制度(FIT= Feed-in Tariff)改正を始め、風力、太陽光など自然エネルギー全体を急ピッチで増やしてきた。ドイツだけでなくEUでは07 年以降、家庭がEU内の電力会社

を自由に選べるようになっている。

反対運動によって、原子力計画は相次いで頓挫した。89 年にバッカースドルフ再処理工場の建設計画が中止され、91年には、「もんじゅの姉妹炉」といわれた高速増殖炉「SNR300」が運転直前で放棄された。

NGOの強さと社会の寛容を実感したことがある。94年、ハンブルクにあるグリーンピース・ドイツの本部で、原子力担当者にインタビューしていたところ、しばしば電話がかかり、彼は何度か中座した。聞くと、電話の相手は当時のテプファー環境原子力相だった。その日、グリーンピースの活動家数人が、原子力施設に侵入し、「占拠」していた。その模様はテレビでも放映されていた。テプファー大臣と担当者氏は、「もう占拠を解いてもいいだろう」「いや、我々の要求は○○だ」と「交渉」していたのである。それを私のインタビュー中に、友人と話すような雰囲気でやっていた。国内で約55万人(98年)の賛助会員をもつNGOだからこそできることだ。

ドイツでも脱原発は30年がかりでじわじわ進めてきたものだ。

◇誰も正面から反対できない強力な原発推進制度

一方、この構図に沿って日本を見ると、日本で原子力推進策が変化しない理由が分かる。

日本の世論調査ではこれまで、半数近くが原子力に批判的な意見だったが、それをくみ取る大きな政党はない。民主党も自民党もエネルギー政策、原発政策については変わらない。日本では経済産業省が政策に大きな影響力をもつが、もちろん原発推進だ。社会の中でのNGOは弱い。原子力研究者も批判派は中枢から遠ざけられ、司法も行政に追随する。

つまり、社会の中で脱原発を主張していく強い主体・アクターが見あたらない。

電力制度でいえば、発電・送電の分離はなく、垂直統合の形態をとっている。そして、地域を9分割して発電、送電を一つの会社がすべて行う「地域独占」体制だ。狭い日本の送電線網を9つに分割して、お互いの送電線の間の連系線も基本的に使わない、つまり、電力を融通し合わないという、外国から見れば不思議な運用をしている。

小売りの自由化も中途半端だ。ビルや工場といった大口需要家からコンビニ程度の中口需要家まで、電力会社が競争できるようになった。つまり隣の電力会社が売り込みをかけてもいい。しかし、実際には地域を越えた競争をしていない。家庭など小口需要家は自由化の対象ではないので、その地域の電力会社から電気を買うしかない。

そして、自然エネルギーを優遇する制度も弱い。とりわけ、世界が自然エネルギーの柱にすえて、導入を飛躍的に伸ばしている風力が極端に少ない。風力の増加を電力業界が嫌い、ブロックしているというのが今の姿だ。

自然エネルギーの利用ではこれまで、各電力会社に一定の自然エネルギーによる電気の調達を義務づけるRPS制度(Renewable Portfolio Standard)があったが、低い義務量だったので電力会社は一向に自然エネルギーを増やさなかった。この方式を変え、欧州などが採用してい

るFITにしようとしている。このFIT法案が今年の通常国会で可決される予定だったが、先行きは不透明だ。

このように、日本の電力制度は自由化せず、地域独占であり、これが原発を守るように働いている。

◇推進の一翼を担ってきたメディアの功罪

「原子力に対する朝日新聞の立場は『YES、BUT』ですね」。以前はよく言われたものだ。「推進には反対しない。しかし……」と、問題点を指摘する立場だ。

社説で「YES、BUT」を明確に主張したことはないようだが、おおむね当たっているだろう。朝日新聞は相対的に原子力に批判的な姿勢であり、時間とともに批判を強めてきたが、原子力を正面から否定することはしてこなかったといえる。

ただ、原子力政策の一部である核燃サイクルについての立場は、次第に変化し、かなり否定的になってきた。

朝日新聞の社説をたどってみれば、「プルトニウムの利用技術開発を促進することが、平和利用推進の重要な命題のひとつである」(76年10

月11日付)、「増殖炉技術が完成してはじめて原子力利用の全体系が完璧なものになるといえる」(77年4月25日付)とある。まだサイクル路

線が輝いていたころだ。

しかし、92年2月22日の社説「プルトニウム政策を練り直せ」では「高速増殖炉は、プルトニウムを増やしながら利用する『夢の原子炉』として計画された。だが、技術的に困難が多く、経済的に利点がないので、電力業界が乗り気にならない。核燃料サイクル計画を見直す必要がある」と変わってきた。97年5月26日の社説「核燃料サイクルを問い直す」では、核燃料サイクルの道をなお歩み続けていいのか、私たちは計画を基本から見直すことを求めたい、としている。

最近では04~05年にも核燃サイクルをめぐる論争があった。

当時は、青森県六ヶ所再処理工場が試験運転をする直前だった。動かせばプルトニウムを利用する核燃サイクルに本格的に突入することになる。このときの論争は「日本の原発史上ではじめての路線論争」といえるものだった。

朝日新聞は焦点の一つを経済性に当てた。経済性は最も重要なのに日本ではほとんど議論されず、「エネルギーは安全保障にもからむのでコストだけで考えるべきではない」などと言われていた。

議論の結果、「核燃サイクルは使用済み燃料の直接処分より5~8割高い。電気料金全体でみると1割高い」ということが明らかになった。「経済性もなく、ウランの節約効果も小さい」のである。

しかし、それでも、原子力委員会の新計画策定会議は「サイクル路線の継続が妥当」と結論づけた。理由は、新語である「政策変更コスト」だった。「もし路線を変えれば六ヶ所再処理工場の投資が無駄になる、原発の敷地内に使用済み燃料があふれて原発が止まるなど支障が出る、他の路線の準備もしていない、国と自治体の約束が守れない」というものだ。

一言で言えば「他の路線の準備をしていないので困る」である。朝日新聞は04年11月22日付の社説「選択肢を自ら封じた」(紙面)で、「『政策変更コスト』ばかり強調したのでは、なんのためにいくつかのシナリオを検討したのかわからなくなる」と批判した。

◇政策を変える時代にメディアはどう立ち向かうのか

3・11が起きたことで、こうした変化の乏しい時代も終わった。

メディアは、国の原子力政策を追認しながら、安全性と核燃サイクルの問題点を指摘するという中途半端な立場ではなく、原子力を減らす社会をより強く主張する必要がある。

そもそもメディアも反省が必要だろう。安全性のチェックに最も力を入れてきたつもりだったが、福島事故で露呈したのは、都合のいい事故想定を設定し、それ以上の用意も訓練もしていないいい加減な原子力安全行政、低い危機マネジメントの姿だった。

今後の政策論議でまず重要なのは、政治が新しい方向を示すことだ。

また、政治とは少し独立的にふるまってきた経済産業省が変化を担えるかどうかも大きな問題だ。00年以降、経産省と電力業界との間で2度にわたって電力制度をめぐる議論があり、2回とも電力が役所を押し切ったことから力関係が変わってしまった。電力の「2勝0敗」である。

1回目は「電力の自由化」。02~03年ごろに議論があったが、送電部門の分離はなく、小売り部門の部分自由化だけになってしまった。2回目は04年ごろの核燃料サイクル論議。経産省内にも、六ヶ所再処理工場を動かさずに核燃サイクル路線を変えようという動きがあったが、その動きは封じられた。

以来、日本のエネルギー政策における電力業界の影響力は増し、一方、経産省の中に、電力業界と対峙してでも中期的に日本の電力制度を変えるビジョン的政策はみられない。

そしてメディアの役割。原子力政策を変えるには社会の仕組みを広く変えなければならない。これからの原子力報道は、「原発を支持するかどうか」「好きか嫌いか」などと報道するだけでは不十分で、「日本の原子力政策を支えている制度」全般にわたって、社会的議論を起こしていかなければならない。そして制度を変える論議を担う主体を育てなければならない。

社会的議論、重点的報道が必要なのは次のようなテーマだ。

(1)政策決定プロセスの改革。原子力委員会は必要か。原子力安全委員会と原子力安全・保安院の統合。

(2)司法は原発の危険性をきちんと評価してきたか。

(3)政党の原子力、エネルギー政策を議論、評価する。

(4)NGO、研究者の役割。

(5)電力自由化、発電・送電の分離。

(6)送電線の広域運用、会社間連系線はなぜ細いか。

(7)自然エネルギーの推進政策。

(8)自然エネルギー、省エネルギー技術の育成。

(9)消費者自らが選べるエネルギー政策。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください