藤森 研(ふじもり・けん)=専修大学人文・ジャーナリズム学科教授

2011年10月12日

★お知らせ★

ジャーナリズムの意義を最前線で発信している朝日新聞社発行の『Journalism(ジャーナリズム)』。WEBRONZAでは10月号より「大震災報道の6カ月をお届けします。関連のニコニコ生放送は10月13日21時30分から。藤森研氏の震災・原発事故の記事・社説の分析や杉本誠司氏が寄稿したニコニコ動画が行った震災報道についてなどを語ります。出演者など詳細はニコニコ生放送のページで。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

藤森研(ふじもり・けん)

1949年東京都生まれ。東京大学卒。74年朝日新聞社入社、社会部記者、論説委員、編集委員など。著書に『日本国憲法の旅』(花伝社)、共著に『新聞と戦争』(朝日新聞出版)など。2010年4月より専修大学教員。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■新聞が報じた大震災と原発事故/記事・社説の分析から提言する

東日本大震災は2万人に迫る死者・行方不明者と多くの避難者を生み、東京電力福島第一原子力発電所事故は今も収束していない。この災害を日本の新聞はどう報じ、どんな課題に直面したのか。マスコミ倫理懇談会の委嘱で、専修大学藤森ゼミが行ってきた震災後3カ月間の新聞報道の調査を基に、いくつかの分析と当面する課題への提言を述べてみたい。

未曽有の広域・複合災害に、新聞は戦後例をみない取材報道態勢をとった。東京新聞は発生翌日の3月12日朝刊で、1面と最終面をぶち抜いて「東北・関東大地震 仙台で10メートル津波」という横カットを組んだ。

多くの新聞が1面すべてを報道に当て、下段の広告をはずした。その特別紙面が読売、朝日、東京の場合では10日間以上続いた。テレビ欄に代え、最終面を「準1面」の報道面とした社も多かった。その態勢も朝日(紙面1)、毎日では1カ月続いた。

1989年1月7日の昭和天皇死去の際に各紙が1面広告を外したのは、7日夕刊と8日朝刊だけ。95年1月17日の阪神大震災では、1面広告を外したり最終面を報道面に代えたりした社はわずかだった。今回の震災報道は、AC広告を長期間続けたテレビとともに、戦後メディア史上でも前例のないものだった。

■在京6紙と地元4紙は/何に重点を置いたのか

(1)主な記事の分析

「地元紙は津波被災を手厚く報じたが、東京の全国紙は原発と放射能ばかりを報じたのではないか」という見方があった。事実がどうだったのかを、定量的に調べてみた。

対象は、全国紙5紙(東京本社版)と東京新聞(以下「在京6紙」と呼ぶ)、それに被災地の岩手日報、河北新報、福島民報、福島民友の4地方紙。3月11日以後3カ月間の各朝・夕刊について、1面トップと準トップ、それに第一社会面トップの記事(一社トップ)に着目し、これらの記事が、「地震・津波の被害状況」「地震・津波による避難」「原発事故の爆発等と対応」「原発による避難」「放射能の影響」「エネルギー政策」などの各項目のどれにあたるかを分類した。もちろんこの間にも「ビンラディン容疑者殺害」「菅直人内閣の不信任決議案否決」など、震災と直接は関係しない大ニュースもあった。これらは「その他」「政局」などにくくった。

記事の軽重を考え、1面トップは3、1面準トップは2、一社トップは1とポイントを与えて加重し、どの項目がどのくらい厚く報じられてきたのかを、3カ月間の累計ポイントで見た。

その結果、河北新報と岩手日報では、「地震・津波の被害状況」、「地震・津波による避難」など『地震・津波関係』のニュースが、『福島原発事故関係』のニュースよりもはるかに多かったことがわかった。逆に、福島民報と福島民友では『福島原発事故関係』が『地震・津波関係』の累計ポイントをはるかに凌駕していた。

では、在京6紙はどうだったか。読売、毎日は、『地震・津波関係』と『福島原発事故関係』の累計ポイントがほぼ等しかった。朝日は原発関係の方が若干多かったが、大きな差ではなかった。一方、産経と日経は『地震・津波関係』の方を多く扱い、東京は原発関係のニュースの方が多かった。東京の場合は在京の地方紙という独自の立場から、放射能汚染などを手厚く報じたためと考えられる。

1面トップ、準トップ、一社トップの記事に関し3カ月間に限って見ると、読売、朝日、毎日の全国紙3紙は、津波被害と原発事故という2つの大災害をほぼ同じくらいに報じていたことになる。結果的にはバランスのとれた報道だった、といえよう。

なお、参考のため静岡新聞、新潟日報についても同様に調べたところ、この2紙では原発関係の報道が津波被災をかなり上回り、福島の2紙に近い結果になった。地元に原発があって関心が高く、浜岡原発停止などのニュースもあったためと考えられる。

(2)政局報道に見る「温度差」

6月2日の菅内閣の不信任案否決前後に、各紙の報道は政局へと一斉にシフトした。特に産経は、その前から政局関係を他社よりも多く取り上げている。一方、被災地の4紙は政局問題については大きくは扱っておらず、さめた目が感じられる。他の全国紙は、産経ほどではないが、被災地の4紙より政局を何度も報じていた。

否決の翌日の論説で福島民報は、「被災地である本県にとって内閣不信任決議案否決の『空騒ぎ』は一体何だったのか。……大事な時期に、政争で喜々として走り回る国会議員の姿に多くの被災者、県民は怒り、あきれ、失望したのではないか」と書いた。

被災地と東京のいわゆる「温度差」というものがあったとすれば、それが顕在化したのは、原発報道よりも、むしろ政局報道においてだった。

(3)「聞き役」になった記者たち

取材の現場では、心配されたメディアスクラムなどはほとんど起きなかった。むしろ、各新聞社の編集局長らに対するアンケート調査の回答では、被災者の方から「聞いてほしい」と進んで取材に応じてくれた場合が多かったという現場の実情が浮かんでくる。

アンケート回答には、「被災者には『誰かに聞いてもらいたい』との思いもあったようだ。取材時間には制約はあったものの、途中で打ち切ることなく、最後まできちんと話を聞くよう指導した」などの記述があった。

(4)写真の扱いと連載漫画

写真では、自衛隊・米軍の扱いに社によってかなり違いがあった(表)。産経、河北新報、読売が比較的、積極的に自衛隊や「トモダチ作戦」の米軍の写真を載せているのに対し、朝日、日経は少なく冷淡にも見える。

産経新聞はアンケートに対し、報道方針として「基本的には被災地、被災者に寄り添う紙面内容にするとともに、政府には一日も早い復興と、原発事故の収拾を目指すよう求め続けるようにした。また、過去の震災ではスポットが当たらなかった自衛隊や米軍などの救援活動、復旧活動なども積極的に紹介することにした」と述べている。

岩手日報は、被災に耐えた自然や子どもの笑顔の写真などを非常に多く載せて特徴的だ。被災者の「背中を押す」ことを意識的に展開している同社の方針の表れだろう。

連載漫画は、読売、朝日、毎日の3紙について、どのくらい東日本大震災(原発事故を含む)を題材にしたかを調べたところ、最も多く扱っていたのは、朝日夕刊の「地球防衛家のヒトビト」(作・しりあがり寿)だった。被害の大きさを告げるテレビを前に4コマとも沈黙する主人公一家など、被災地への思いがにじむ。原発の専門家の顔写真をいくつも貼った盤に「誰を信じればいいかわからないから」とダーツを投げる主人公。ところが当たったのが「いつも1番コワイ予想する人」だと知ると、「あ…じゃあもう1回」。言うことがまるきり違う専門家たちを前に、困惑するヒトビトの姿が苦笑を誘う(図1)。

毎日朝刊の「アサッテ君」(作・東海林さだお)や、読売朝刊の「コボちゃん」(作・植田まさし)もかなり取り上げている。全体を通して題材を見ると、主人公夫婦が避難所を訪れるシーンも出てくる「地球防衛家のヒトビト」を除き、作者自身の住む場所の影響なのか、計画停電、節電、自粛、義援金など首都圏などの出来事に関するテーマが多くを占めた。

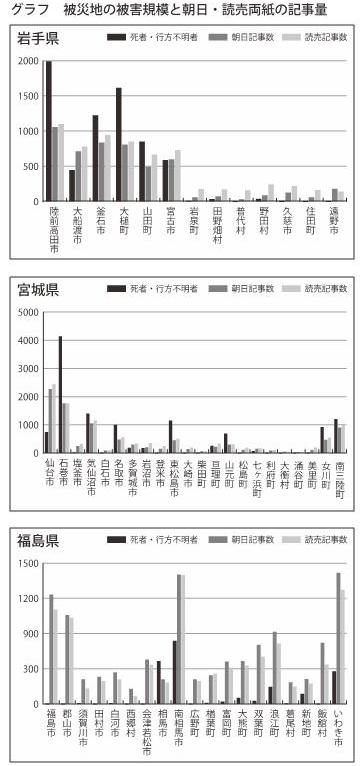

(5)見える被災地・見えない被災地

広域に及んだ東日本大震災では、道路や通信が寸断されたためアクセスしやすい被災地とそうでない被災地が生まれた。被害と報道量の関係がバランスしていたかを知るため、各市町村ごとの死者・行方不明者数と、朝日、読売両紙の記事量とを比較した。死者などの人数は7月13日時点。記事量は、朝日、読売両紙の記事データベースで、「○○市」「△△村」などのワードを入れ、3月12日付以降の紙面を対象に、7月14日時点で検索した記事数を取った。

結果は、グラフのとおりである。市町村ごとの死者・行方不明者数と、報道量との関係は比例せず、かなりアンバランスがあったことがわかる。

宮城県について見ると、死者・行方不明者が断然多い石巻市で報道量が追い付いていないのはある程度いたしかたない面があるとしても、他の自治体の中で、気仙沼市、南三陸町などは人的被害と報道量がほぼ見合う形になっているのに対し、東松島市、名取市、山元町、女川町などでは報道量が相対的に少ない。岩手県でも、宮古市、山田町などに比べ、陸前高田市や大槌町の相対的報道量は少なくなっている。

宮城県の担当課に、宮城県内の被害と報道量のアンバランスへの見方を聞いたところ、「南三陸町などは、テレビで被災状況の映像が繰り返し放映されたため広く認識されることになったのではないか。東松島市は、被害の最も大きかった石巻市のかげに隠れる結果になったのかもしれない」という。

報道が人的被害数と正比例しなければならないわけでは、もちろんない。しかし、人的被害と報道量の乖離があまりに大きくなると、「見える被災地」と「見えない被災地」が生まれてしまう。アクセス状況はかなり改善されてきた。今後、このアンバランスにも配慮をした取材が望まれる。

■原発事故報道の問題点/批判は当たっていたか

(1)「パニック回避」の落とし穴

原発報道に関しては、「大手メディアは、政府や東電と一緒に情報を隠しているのではないか」という批判があった。

第一線の記者の話やアンケート回答から考えると、そう見られた一因は、「パニックを起こさせないように」との意識において、マスメディアが政府に近い位置に立っていたからではないかと考えられる。記者やデスクの「読者にパニックを起こさせないように」とのパターナリズム的な配慮が過剰になり、危険性も含めて多くの情報を知った上で自ら判断したいと考えていた多くの読者の期待と、不幸なすれ違いを生んでしまった可能性がある。

(2)「大本営発表報道」への提言

大手メディアに対し「大本営発表だ」との批判もかなりあった。たしかに原発の内部についてのすべての情報は基本的に東電が持っており、そこから断片的に発表される情報に対する裏取りも相当に困難だ。かつて、遠く離れた戦場の動向を直接取材することができず、軍の断片的な発表に頼るほかなかった戦時下の記者との共通点はある。しかし、言論統制の時代と現在は違う。やりようは、まだまだあるのではないだろうか。私なりに、次の3点を挙げてみたい。

第1は、言論機関としての主体性の再認識だ。この場合に不可欠なのは、専門記者の存在である。切迫した状況下では、断片情報しかなくても、専門家に取材を尽くして合理的推論を行い、手持ちの根拠を示したうえで、自社のリスクにおいて「事態をこう考える」と報じるべき時があるように思う。

国際事故評価尺度を原子力安全・保安院が「レベル5」と過小評価している中で、朝日新聞が「少なくともレベル6相当」(3月25日朝刊)と報じたことは、その点で評価される。

第2に、検証報道の意義を考えたい。当初は全容がわからなくても、時間の経過とともに事態が動いたり取材が進んだりして、真相がわかってくることがある。薄紙を1枚ずつはがすように検証を重ね、福島原発事故と初期対応の全容を明らかにすることは、日本のメディアの世界への責任である。第1で挙げた主体的判断の提示も、その後の検証報道とセットになって初めて十全なものとなる。

第3は、「現場」への執着を促したい。原子力発電所という「現場」では発電所長以下、多くの社員や労働者が計器や肉眼で原子炉や周辺の状況を見て、日々、対応に当たっている。

しかしマスメディアは今回、取材記者の安全を重視し、政府による「20キロ圏」「30キロ圏」などの規制の設定にも、そのままに従ってきた場合が多い。

きわめて例外的な場合だが、知る権利のためにどうしても必要と考えられる場合には現行法規を侵すこともありうる、というのがジャーナリズムの倫理だ。「禁じられた区域に入って取材したことで世間のバッシングを受けるのがこわい」といった声もあるが、それは、ジャーナリズムとしての弁明にはならない。

元上智大学教授の藤田博司氏は、こうした慎重第一の現在のメディアの姿勢を「コンプライアンス・ジャーナリズム」という皮肉な言葉で表現した。「法令順守ジャーナリズム」と言い替えてもよいだろうが、藤田氏の言わんとすることは傾聴に値する。現場に入る工夫はさまざまにありうる。現に入っているジャーナリストも、きわめて少数だがいるのだ。

(3)低線量被曝問題の報道

低線量被曝の危険性をどう見るか、専門家も意見が分かれた。科学的に確かなことはだれにも分かっていないというのが事実のようだが、一部の読者には、いらだちの声もあった。しかし、日本の読者、視聴者の側も、わからないということに耐える理性が、試されたといえる。

■深刻な原発事故を前に/各紙の社説はどう論じたか

(1)事故から3カ月間の論調

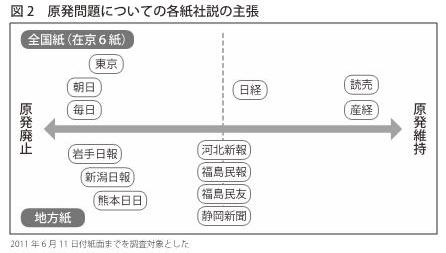

6月11日までの3カ月間を対象に、在京6紙と被災地の4紙のほか、新潟日報、静岡新聞、それに原発がなく距離的にも遠い熊本日日、計13紙の社説の原発への論調を調べた。

原子力発電への見方は、3つの立場に分かれた。原発廃止を目指すべきだとする脱原発論、将来的にも原発は必要だとする原発維持論、どちらとも意見を明確にしない「中立」の立場だ。両極に「原発廃止」と「原発維持」を置き、13紙の社説がどのあたりに位置付けられるかを示したのが、図2だ。

朝日は最も早く4月4日の社説で「原子力に大きく頼るままの電力文明にしがみついて生きていくか。それとも、別の文明のかたちを追求していくか。原発がこれほどのもろさを露呈したいま、依存しない、あるいは依存度を極力小さくした社会を構想すべきでないのか」と書いた。岩手日報は4月13日、「一気の廃止は現実的ではないだろうが、段階的な『脱原発』を図るべきだ。風力、太陽光など自然エネルギーの導入に本腰を入れる必要がある」と方向性を示した。毎日も4月15日、「大災害を転機に、長期的な視点で原発からの脱却を進めたい。……原発なくして日本の経済が成り立たないのではないかという懸念もある。しかし、経済と安全をてんびんにかけた結果としての原発震災を直視したい」と書いた。

他方、産経は「わが国の原子力政策は今、岐路に立っている。ムードに流され、脱原発に進めば、アジアでの日本の地盤沈下は決定的となる」(5月13日)と、脱原発の流れが勢いを増していることに警戒感を示した。読売も「資源小国の日本が経済力を維持し、復興に確かな道筋をつけるためには、やはり、原発の安全性を高めて活用していくことが現実的な選択である。……日本は原発を利用しつつ、石油などの化石燃料や、自然エネルギーも組み合わせる最適なモデルを目指さねばならない」(5月27日)とした。この2紙は、図の右方に位置する。

地元の福島の2紙などは、中立的立場に位置付けられる。福島民友の5月25日社説は「再生可能エネルギーの成長は世界的な傾向だ。……だが再生可能エネルギーも過剰な期待は禁物と研究者は指摘する。……どんな発電方法を選ぶかは地域ごとでも異なってくる」と、自らの主張を控えている。

(2)7月以降に「脱原発」相次ぐ

事故後4カ月を過ぎてから、さらに大きな変化があった。菅首相が7月13日に、「脱原発宣言」。各紙は一斉に14日の社説で扱い、各紙の立場がかなり明確になった。読売、産経、日経が原発維持、朝日、毎日、東京が脱原発志向だ。この二分状況は、憲法9条の改正に賛成か反対かの色分けと一致していることが興味深い。

また、朝日は7月13日の1面に「提言『原発ゼロ社会』 いまこそ政策の大転換を」と題する論説主幹の文章を載せ、社説特集で脱原発の道筋を提案した(紙面2)。1996年に「原発への依存ふやすな」、2007年に「日本の原発依存率は現状以下に」と提言してきたが、「原発ゼロ社会へ」と言いきったことはやはり特筆される。毎日も、8月2日に論説委員長による脱原発の主張を1面に載せ、3日間にわたって、その道筋などについての社説特集を大きく展開した。東京(中日)も、8月6日に脱原発を打ち出した。

一方、原発維持の各紙は、そのスタンスを変えていない。

■報道の検証と長期的取材/そして議論の場の提供を

(1)堆積したニュースを掘り起こせ

今回の大震災では、津波の甚大な被害、原発建屋の爆発と避難、放射能汚染など、次々に新たな出来事が続いた。当初のニュースは報道が不十分なまま新しいニュースに覆われ、地層のように下へ下へと堆積していった。早期に紙面から消えたものに、たとえば首都圏の帰宅難民、液状化問題、計画停電、地震による各地のビル破壊などがある。落ち着いたところでそれらのニュースをもう一度掘り出し、今後へ向けた改善点を明らかにしておくことが必要ではないか。

(2)原発報道は短期・長期の検証を

福島第一原発事故の行方を報じていくことは今後も重要だが、事故発生当時の状況や初期対応の全容は、まだ明らかになっていない。検証報道が求められる。

他方、1950年代以来、各社が行ってきた原子力報道についての長期的な検証作業も必要だ。原発導入に、軍事転用のための技術の涵養という隠れた目的があったのでは、など未解明の点は多い。各社の自己検証が、今後の日本のエネルギー政策を考える上での前提となる。

(3)津波被災を報じ続けよ

津波被害も検証すべき点が多い。頑丈な防潮堤が津波に乗り越えられ多くの犠牲を出した地域がある一方、人々が声掛けをしながらすぐに逃げ、人的被害をほとんど出さずにすんだ地区もある。今後のためにハード、ソフトの両面から、どのような津波対策を講じるのがよいかを考えることは大事な課題だ。

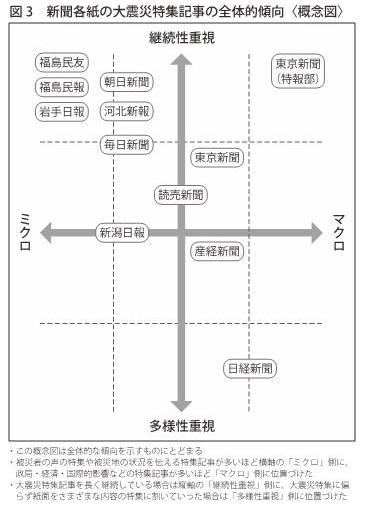

限られた紙面でニュースの継続性と多様性、どちらを重視するかは判断が分かれる(図3)。ただ、家族や家を失った人たちの生活、商工業や農漁業の再建など、課題は山のように続く。東北の痛みへの共感と社会的連帯を失わないために、報道の継続はやはり一つのキーだ。工夫を凝らしながら息の長い報道スタイルをどう構築するかが、各社に問われている。

(4)エネルギー政策の議論の場を

3・11は世界のエネルギー・原発政策に、課題を投げかけた。日本でも国民的議論が迫られている。しかし、反原発派と原発推進派の間には長くコミュニケーション不全があったといわれる。メディアがその状況を克服し、建設的な議論の場をつくることが大切だ。それが社会からマスメディアが期待されている「フォーラム(広場)」の役割である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください