瀬川至朗

2012年12月08日

朝日新聞が発行するメディア研究誌「Journalism」12月号の特集は「ジャーナリズムを教育する」です。WEBRONZAではこの中から、早稲田大学ジャーナリズム大学院の取り組みを紹介する「「『3・11報道』の教訓をどう生かす 模索する早稲田大学Jスクール」をご紹介します。なお、「Journalism」は、全国の書店、ASAで、注文によって販売しています。1冊700円、年間購読7700円(送料込み、朝日新聞出版03-5540-7793に直接申し込み)です。12月号は12月10日発売です。

電子版は富士山マガジンサービス(http://www.fujisan.co.jp/magazine/1281682999)で年間購読が1200円(定価の86%オフ)でお読みいただけます。

詳しくは、朝日新聞ジャーナリスト学校のサイト(http://www.asahi.com/shimbun/jschool/)をご参照ください。

3・11報道の教訓をどう生かす模索する早稲田大学Jスクール

瀬川至朗(せがわ・しろう)

早稲田大学政治経済学術院教授・同大学大学院ジャーナリズムコース(J-School)プログラム・マネージャー。1954年岡山県生まれ。東京大学教養学部卒。毎日新聞社ワシントン特派員、科学環境部長、編集局次長などを経て、08年から現職。

-------------------------------------------

日本では、長い間、大学でのジャーナリズム教育は難しい、と思われてきた。

「大学でジャーナリズムを教えてもしようがない。記者になって現場で鍛えないとだめ」

「頭でっかちの人間をつくっても使えないよ」

「新聞・テレビにどれだけ就職させたかが実績として問われる。大丈夫ですか?」

早稲田大学大学院政治学研究科にジャーナリズムコースが創設されたのは2008年4月のことだった。理論と実践を融合しつつ、高度専門職業人としてのジャーナリストを養成する、日本で初めてのジャーナリズム大学院である。私は、ジャーナリズムコースの運営を担当するプログラム・マネージャーとして、新聞社から大学に籍を移し、ジャーナリズム教育に全面的にかかわることになった。そんな私に、新聞社の同僚やマスメディアの人々がかけた言葉は、先に紹介したように、かなり冷ややかだった。

彼らが言わんとすることは理解できた。日本の新聞社には、若い新人を「白紙」の状態で採用し、地方支局勤務などの社内におけるオン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)で、先輩が教師となって教育し、その新聞社の色に染まった記者に育て上げるシステムがしっかりと組み込まれていた。「ジャーナリスト」というよりも「社員」を育てる仕組みである。その場合は、大学の教育で変な色に染まっていない方が使いやすい。大学でのジャーナリズム教育は無駄というより邪魔なのである。

08年の頃は、ネットの普及に伴ってメディアの世界が大きく変容し、新聞・テレビなどのマスメディアの経営基盤はすでに激しく揺さぶられていた。目に余るメディア・スクラム(集団的過熱取材)や報道被害が市民のマスメディア不信を引き起こしていた。マスメディアの労働環境の変化などで、新聞社のOJTも有名無実化しつつあった。それでも、「自分たちがやってきたことで十分だ」と考えるマスメディアの人が圧倒的に多かったように思う。私も100%の自信があったわけではない。日本の大学の仕組みは、やはりアカデミズム中心で、アメリカのジャーナリズム大学院のように、実践力を徹底して鍛え上げる仕組みを構築するのは困難に思えた。

■5年目を迎えたJスクール 大震災が新たな契機に

しかしながら、真の意味でのジャーナリズム教育は、日本の将来に向けて極めて重要な役割を果たすはずだという信念は、静かではあるが確実に持ち続けてきた。それは、古典的ではあるが、コロンビア大学ジャーナリズム大学院の創設(1912年)に貢献したアメリカの新聞王、ジョゼフ・ピュリツァーが教えてくれる「生真面目なジャーナリズム」の影響が大きい。

ピュリツァーは、センセーショナルな「イエロー・ジャーナリズム」による新聞販売合戦に自ら参戦していたことへの反省から、「ジャーナリズムはプロフェッションである」との職業理念を打ち立て、その理念を現実のものとするため、ジャーナリズム大学院とピュリツァー賞の創設に200万ドルの寄付をした。別府三奈子著『ジャーナリズムの起源』(世界思想社)によると、プロフェッションとは「パブリック・サービスを提供する知的専門機能」であり、こうした仕事に就く人は「他者の内面や人生に深くかかわり、利潤を追求するビジネスとは異なる職責を担う」のである。

ピュリツァーの考えを敷衍すれば、真の意味でのジャーナリズム教育は、既存のジャーナリズムを無条件に追認し、その拡大再生産に貢献するような存在では、決してない。むしろ、ジャーナリズムの実態を批判的に読み解き、評価すべき点を積極的に教育に生かすとともに、そこに欠落しているものを見つけ出し、将来の改善に向けた新しい視点に基づくカリキュラムを導入することが求められる。

早稲田大学のジャーナリズムコースは今年5年目を迎えた。幸い、数多くの優れたジャーナリストに客員教授、非常勤講師、招聘講師といった形で授業に携わっていただくことができ、実践的な大学院としてユニークな位置を確立することができたように思う。修了後の進路はメディア関係が多く、就職にも比較的強い大学院といえるだろう(就職先は大学院パンフレットで公表している)。

当初の定員40名を2012年度からは60名に増やした。3・11というジャーナリズムにとっても過酷な現実を経験したあとも、多くの若者が入学を希望してくれた。12年度の入試は、計144名が受験し62名が入学した。半数を少し超える学生が中国からの留学生であることも今年の特徴である。

一般的な印象として言えるのは、既存メディアの報道やジャーナリズムのあり方が厳しく問われるほど、メディアの人々からのジャーナリズム大学院に対する期待が高まるように感じることである。既存メディアの先が見えなくなり、変革が求められるときこそ、再生への契機としてジャーナリズム教育が必要とされる。その意味では、3・11という地獄の試練は、次代を担うための先端的なジャーナリズム教育を渇望していると考えている。

■3・11で問い直された 報道とメディアのあり方

本題に入りたい。昨年3月11日に起こった東日本大震災がジャーナリズム教育に与えた影響について検討してみることにする。

先に述べたように、ジャーナリズム教育は、ジャーナリズムの実態の批判的な読み解きの上に構築される。とすれば、この作業は、「3・11ジャーナリズム」が果たした機能と課題について考えることから始まる。

「3・11ジャーナリズム」の特徴は何だったのか。津波被害を中心とする大震災の報道と、震災によって引き起こされた東京電力福島第一原発事故の報道に焦点を当てながら見ていくことにする。

*地域メディアの活躍

津波の発生直後は、地域における被害情報、安否情報、ライフライン情報など、被災者がいち早く知りたい情報の提供が求められた。そこで活躍したのは地域紙であり、災害FMラジオなどの地域メディアだった。私は昨年5月初め、「震災とメディア」をテーマとする調査・取材で宮城県気仙沼市を訪れた。避難所での予備的な聞き取り調査では、地域紙「三陸新報」と地方紙「河北新報」の情報を頼りにしているという声が多かった。「石巻日ひび日新聞」の壁新聞も世界から注目された。地域メディアの「被災者に寄り添う報道」が評価されたのである。

地域紙は全国に200紙以上あり、発行規模は3000~数万部。日本の新聞はこれまで、全国紙と県紙(地方紙)の2層構造で語られてきたが、3・11を契機に、全国紙、県紙、地域紙の3層構造になっている実態が示された。

*マスメディアの大本営発表報道

特に原発事故の初期報道では、新聞、テレビは、政府や原子力安全・保安院、東電の記者発表をそのまま読者や視聴者に伝える「大本営発表報道」になっていたと批判された。原子炉の状況や原発からの放射性物質の健康影響について、国民がパニックになっては困るという政府・東電の情報統制にマスメディアが乗っかった形になり、国民に本当の情報が知らされなかったというのである。

この場合、マスメディアの抑制的な報道姿勢は意図したものではなく、事故をめぐる正確な情報が乏しい中で、政府という権威による発表に無意識に寄りかかってしまったと推察できる。「結果論としての大本営発表報道」である。しかしながら、市民やNPOなどの情報よりも、政府や大手企業という権威の情報に依拠しやすいマスメディアの慣行や、国民のパニックを懸念するというエリート主義的な感覚が、政府の発表をそのまま報道として伝える結果になったことは否定できない。それは読者・視聴者の一人としての私の実感でもある。

政府と市民(被災者)のどちらの意見に耳を傾けるのかという選択を迫られたときに、原発事故報道では、市民よりも政府を選んだ。マスメディアは「被災者に寄り添う報道」を盛んにアピールしているが、原発事故の当初の報道は、皮肉にも「政府に寄り添う報道」になっていた。

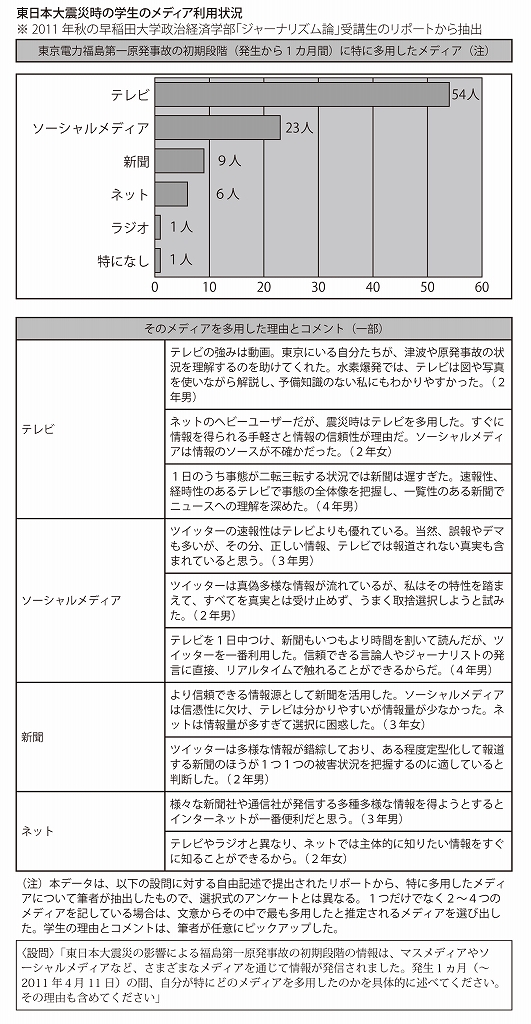

*ソーシャルメディアの活躍と評価

ツイッター、フェイスブックといったソーシャルメディア(SNS)が、被災時の行動の手がかりとなる情報の入手や、被害情報のいち早い伝達・交換のためのツールとして活躍した(特に首都圏)。原発事故問題では、市民や研究者らを中心に、原発事故の深刻さと放射性物質の影響を懸念するツイート群や、低レベルの放射能汚染に対する過剰反応を批判し安全性を強調するツイート群など、一見多様なコメントが迅速かつ大量に流れていった。新聞・テレビの報道姿勢に対する不信感の一部は、SNSがマスメディアとは異なる視点の情報を提示したことが生み出した面もある。しかし、原発問題を論ずるツイッターは「危険厨ちゅう」と「安全厨」と呼ばれる陣営に分かれてしまい、両者が交わることは少なかった。真相に近いツイートもあれば、デマや流言もあり、ユーザーはどの情報を信じていいのか悩んだ。

*マスメディアとネットの連携

今回は災害の規模が1995年の阪神・淡路大震災と比べてもはるかに大きく広範囲で、自社主義を貫きがちな日本のマスメディアも、広範囲に情報を収集し、その情報を広範囲に提供するため、ネットメディアと連携し、ソーシャルメディアの積極的な活用に踏み切った。

NHKは安否情報の提供に際して、グーグルの被災者の安否を確認するためのサービス「パーソン・ファインダー(Google Person Finder)」と連携した。NHKや民放、ラジオがニコニコ動画やユーストリームで災害特別番組の同時配信(サイマル放送)を実施したほか、ヤフーなどのポータルサイトの震災特集ページが広く利用された。新聞社のなかには、日々の紙面をPDF化してネットに公開するところが少なくなかった。震災情報を紙面だけでなく、ツイッターで発信する新聞社も多かった。

*専門ジャーナリズムの欠如

もう一つ指摘できるのは、原発事故直後の報道における専門ジャーナリズムの欠如である。専門性を有する記者はマスメディア組織内に少数ながら存在しているが、編集方針の中核を任されることはなかったのではないか。こうした専門性の欠如が、政府の発表に頼らざるを得ない状況を生んだ側面がある。もちろん、必要とされるのは単に原子力の詳しい知識を持つだけの〝御用記者〟ではない。専門知識を生かして自らの問題意識を持てる独立したジャーナリストである。仮に今回の原発事故の際にそうした存在があれば、政府や東電の発表を鵜呑みにせず、他の専門家や海外の情報・シミュレーションなどを駆使して、主体的に視点を打ち出すことができたであろう。

*調査報道の台頭

当初、政府・東電の情報に寄りかかった原発事故報道をしていた新聞、テレビが、事故後半年、1年を経過するうちに、事故当時とその後の状況を自らの視点で独自に取材し記事化する調査報道や検証報道に力を入れるようになったことは、大いに評価できる。朝日新聞は連載企画「プロメテウスの罠」「原発とメディア」などを掲載し、この調査報道の分野において異彩を放っている。事故発生から約2カ月後の昨年5月に放送されたNHK ETV特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図」も、極めて初期の段階に手がけられた調査報道と言える。自らの問題意識で独自に取材を進める調査報道は、記者会見に依存する「大本営発表報道」の対極に位置している。

◆ ◆

以上が、「3・11ジャーナリズム」が持つ特徴の大まかなアウトラインである。

そのなかから、大学院でのジャーナリズム教育に反映すべきキーワードを選び出すとすれば、「《地域メディア》への注目」「《ソーシャルメディア》の活用」「《専門ジャーナリズム》の取り組み」「《調査報道》の重視」となるだろう。また、4つのキーワードを貫く横串として、「被災者に寄り添う報道」の視点を挙げることができる。この視点はより広く「市民に寄り添う報道」と一般化できるだろう。

市民とジャーナリズムの関係については、ビル・コヴァッチとトム・ローゼンスティール著『The Elements of Journalism(ジャーナリズムの原則)』の次の一文を参考にしてほしい。

「ジャーナリズムの主要な目的は、自由と自治に必要な情報を市民に伝えることである」

■被災地メディアの取り組み 実習授業でインタビュー

早稲田大学ジャーナリズム大学院(Jスクール)の教育は、東日本大震災や原発事故の報道を受け、どのように変化したか。まずは、3・11ジャーナリズムのキーワード「地域メディア」に関わる授業の実践例を紹介したい。

今年10月下旬。実習授業「ニューズルームB」を受講している学生6人と担当教員である私は、宮城県石巻市に着き、予想を裏切られたことに少し戸惑っていた。4000人近い死者・行方不明者を出した石巻市は最大の被災地といわれる。我々は、市街地の至る所に瓦礫や傷跡が残り、復興が遅々として進んでいないイメージを勝手に持っていた。しかし、高速バスで到着したJR石巻駅前は、被災していない他の地方都市と同じような顔をしていた。岩手県大槌町のメディア・インターンシップに参加した経験を持つ藤井栄人君は「復興が進んでいない大槌町あたりとは随分違う」と驚いた。

取材グループは、他に太田啓介君、斉晗毓さん、斉藤明美さん、段文凝さん、藤本伸一郎君の計6人。全員、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコースの修士1年生だ。斉さんと段さんは、中国からの女子留学生である。多くはジャーナリストやメディア関係の仕事を志望している。

Jスクールは、理論科目だけでなく、取材・報道の実務経験者を担当教員とする実践的な科目を豊富にそろえる。「ニューズルームB」では、授業を仮想のウェブマガジン編集部と見立て、秋学期の間、インタビューを中心に取材・撮影と記事の作成、そしてウェブでの発信に取り組むことにしている。学生たちが、取材と記事執筆を学ぶ場として選んだのが石巻だった。

今回の取材対象が被災地の地域メディアになったのは、偶然と言えば偶然だ。授業の前半の目標は、今年度の石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞の受賞5作品の中から取材したい作品・人を議論して選び出し、取材するというものだった。6人の学生のうち2人が、地域紙「石巻かほく」の連載企画「私の3・11」を取材候補に選び、別の2人が朝日新聞の連載「プロメテウスの罠」を選んだ。

ただ、「プロメテウスの罠」は新聞協会賞も受賞し、東京で朝日新聞の取材チームの話を聴く機会が多い。一方の「私の3・11」は奨励賞だが、被災地の地域メディアの取り組みとして、ぜひ石巻でインタビューをしてみたい―。授業で議論し、そういう結論になった。

学生には取材候補を選ぶときに質問案も考えさせた。「石巻かほく」の質問案に「被災者遺族のインタビューは本人が体験した恐怖などを思い出させてしまう。被災者が再び傷つく可能性があるが、取材時に特にどんな点に注意しているのか」という項目があったことも重要だった。記者であると同時に被災者である人が、どのような使命感や心の葛藤を持っているかを聞きたいという気持ちが、石巻行きを後押ししたのだ。

■学生たちに感銘を与えた地元メディアの使命感

石巻に行くのであれば、他の地域メディアも本格的に取材・調査しようということになった。地域紙「石巻日日新聞」と地域FM「ラジオ石巻」、ネットメディアであるヤフーの復興支援の現地拠点「ヤフー石巻復興ベース」、メディアではないが被災地から発信をしながらモノ作りを進める「石巻工房」がリストアップされ、それぞれ学生がメールと電話で取材のアポイントメントを取り、2泊3日の日程に取材日を入れ込んだ。

写真1 石巻日日新聞の武内宏之さんにインタビューする学生たち=2012年10月26日、宮城県石巻市で、筆者撮影

写真1 石巻日日新聞の武内宏之さんにインタビューする学生たち=2012年10月26日、宮城県石巻市で、筆者撮影計5カ所の取材は、それぞれインタビュアーがメインとサブの2人、写真撮影1人というチームを組み、質問案を考えて取材グループ全員で共有した。

最初の取材は「石巻かほく」。同紙を発行する三陸河北新報社常務の桂直之さんと編集部次長の佐藤紀生さんに、藤本伸一郎君が中心となってインタビューした。被災者取材について、佐藤さんは「被災した方は、震災直後はよくしゃべってくれたが、夏ごろには町全体の苛立ちが大きくなった。その苛立ちが重なり、こちらは聞くのが辛い、あちらも『何で取材に来たんだ』という時期があった」と率直に語ってくれた。「私の3・11」の取材では、話を聞きたい人の関係者にまず「お話しできる状態ですか」と尋ねて状況を確認したうえで、アポイントメントを取ったという。学生に対して佐藤さんは「思い出したくないところに、あなたの貴重な経験を、とは言えないですから」と話した。

「石巻日日新聞」では、常務取締役の武内宏之さんに太田啓介君と斉晗毓さんがインタビューした(写真1)。同紙は、戦時中の新聞統合で用紙の配給がストップしたときに、当時の編集部員が家にあるわら半紙に鉛筆で記事やコラムを書き、地域に配ったという逸話が語り継がれている。昨年の震災時に手書きの壁新聞を思いついたのは、その逸話がもとになっているという秘話を武内さんからお聞きすることができた。

写真2 ラジオ石巻のアナウンサー、高橋幸枝さんに震災当時の話をインタビューする学生たち=2012年10月26日、宮城県石巻市で、筆者撮影

写真2 ラジオ石巻のアナウンサー、高橋幸枝さんに震災当時の話をインタビューする学生たち=2012年10月26日、宮城県石巻市で、筆者撮影「ラジオ石巻」では、取締役相談役の鈴木孝也さんとフリーアナウンサーの高橋幸枝さんに斉藤明美さんと段文凝さんがインタビューした。鈴木さんによると、震災当日、被災したリスナーから「助けてください」「流される!」といった数々のSOSメールが届いたという。「みんな地域の情報をほしがっていた。私たちが届けているのは報道ではなく情報ですね」。高橋さんは、震災当初、家族と離れ離れになり、子どもたちの無事を信じながらマイクの前に座り続けた当時の気持ちを尋ねられ、思わず涙した(写真2)。

いずれのインタビューでも、被災者であり、かつ同時にメディア人である人たちの心の葛藤が率直に吐露されるとともに、復興に向け、地域メディアとして被災者のために精一杯前向きに取り組んで行こうという強い意思が感じられた。

インタビュー取材以外の時間は、津波の爪痕が生々しい海岸部に行き、未だ瓦礫や廃車が山積みになり、被災当時のまま時間が止まっている小学校や病院宿舎を見たり、74人の児童が死亡・行方不明となった大川小学校を訪れたり、石巻市の現在の姿をできるだけ広くとらえることに努めた。「最近は報道が全く足りない」という町の人や、「石巻は復興バブル」と表現する人もいた。

石巻取材で学生たちは何を学んだか。女子学生3人の感想を紹介する。

中国人留学生、段文凝さんは、現在、NHK ETV「テレビで中国語」にレギュラー出演するなど幅広く活躍している。中国・天津師範大学アナウンス学科を卒業後、地元の天津テレビ局に入り、番組進行役などを務めていた。早稲田大学大学院でジャーナリズムを学び、将来は、日中相互の誤解を解き、日中の架け橋となれるようなジャーナリストをめざしている。今年8月、毎日小学生新聞のインターンシップで、岩手県の山田町と大槌町を訪れており、今回が2回目の被災地訪問だ。

「岩手県でも宮城県でも、大切な人を失い、地獄のような災難から生還した人の話をお聞きし、経済の復興よりも、人の心を癒やすのはもっと難しいと思った。今回の取材で、ラジオ石巻の高橋幸枝さんは涙を流しながら当時の話をしてくれた。でも、涙を見せながらも、アナウンサーとして前向きな気持ちで頑張っている姿に、心の強さを感じ、とても感動した。私も心を強く持って、日中の問題に取り組んでいきたい」(段文凝)。

斉藤明美さんは、初めての被災地訪問だ。ボランティア活動にしても観光にしても、どこかためらいがあり、被災地に足を運べない自分がいたという。

「ラジオ石巻で、津波で孤立した人が、ラジオ石巻あてにSOSのメールを送っていたことが印象的だった。非常時に、地域の情報を的確に伝え続けた被災地のメディアにジャーナリズムの強みを再認識することができた」(斉藤明美)。

斉晗毓さんも中国人留学生で、被災地訪問は初めてだ。被災者の気持ちをどれだけ受け止められるか、不安な気持ちで石巻を訪問した。

「被災地はどこも瓦礫と放射能というのは、報道で形成された先入観だった。実際にお会いした取材最前線の方々の低いトーンと日々の報道に力を尽くしている仕事ぶり、石巻日日新聞の6枚の壁新聞の実物と書き直した跡があるリアリティー、津波を起こした海の静けさと歪んだガードレールの錆―。いずれの記憶も鮮明に焼き付いている。こうした記憶を私自身、しっかり伝えていきたい」(斉晗毓)。

わずか2泊3日の訪問では、被害や復興の状況を深く理解することは到底できない。しかし、静かに熱い思いを持ち、被災地の状況を誠実に伝えようとする地域メディアの人々の使命感は、確実に学生に伝わったと考えている1。

■「3・11報道」の教訓を教育にどう生かすか

最後に、東日本大震災と原発事故をきっかけに、早稲田大学ジャーナリズム大学院の授業にどのような変化があったのか、説明しておきたい。3・11ジャーナリズムから抽出された「地域メディア」「ソーシャルメディア」「専門ジャーナリズム」「調査報道」という4つのキーワードを、ジャーナリズム大学院のカリキュラムに当てはめて考察してみたい。

震災の影響でカリキュラムを明確に変えたということは、これまではなかった。しかし、授業の内容そのものは、震災の影響をストレートに受けた。日々の報道を題材に議論を進めることが多いジャーナリズム大学院では、「3・11」は、当然ながら、真正面から真摯に向き合うべきテーマなのである。例えば、中心的な科目群である「ジャーナリズム研究セミナー」には、フリーランスのジャーナリストを中心にゲスト講師をお願いする「ジャーナリズムの使命」と、マスメディアのジャーナリストを中心にゲスト講師をお願いする「報道現場論」がある。

こうした授業では、震災後すぐの昨年春、非常勤講師をお願いしているノンフィクション作家の吉岡忍さん、今年8月にシリアで凶弾に倒れたジャーナリストの山本美香さんらが、震災の現場取材を通して考えたこと、見えてきたことを話してくれた。また、全国紙や民放の現役記者、デスクらが、震災後すぐに入った被災地取材の実際と課題について説明してくれた。宮城県の県紙である河北新報の寺島英弥編集委員は、被災地のメディアとして、紙面の他にネットやソーシャルメディアも活用した「人がつながる」情報発信の試みを紹介してくれた。

私自身も、ゼミや授業で、宮城県気仙沼市の地域メディア調査や原発事故にかかわる新聞報道分析について講義をした。今年度も同様に、授業の中に、震災報道をテーマとする回を設けている。内閣審議官の下村健一さんには「政治の内側から見た原発報道」という講義をしてもらい、学生と議論をした。

早稲田大学ジャーナリズム大学院は、大きく3つの人材育成像を掲げている。

(1)プロフェッショナルなジャーナリストの育成

・倫理、知識、技能において真に実践的な人材

・「個」として強いジャーナリスト

・21世紀の新しいメディア環境で活躍できるジャーナリスト

・マルチメディアを駆使し、既存のメディアを内側から変革していける人材

(2)専門ジャーナリストの育成

・複雑化する社会の課題を「発見し、読み解き、伝える」ことができるジャーナリスト

・専門知と課題に対するアプローチ法を身につけた人材

(3)アジアにフォーカスしたジャーナリスト育成

・アジアに強い日本人ジャーナリストと日本に強いアジア人ジャーナリスト

・アジアにおける公共圏の構築に貢献できる人材

(1)の「プロフェッショナルなジャーナリストの育成」では「個」の視点を重視し、技術的にはスチール写真、ビデオ映像、ウェブ・コンテンツを含めたマルチメディアのスキルの獲得をめざしている。自立したジャーナリストとしての使命感の涵養も重要である。授業では、ビデオジャーナリズムやウェブジャーナリズムの実践授業を用意し、ツイッターなどのSNSについての講義をいち早く導入した。また、自らの問題意識と独自取材を重視する「調査報道」に注目し、「調査報道の方法」という実践授業を開講している。3・11ジャーナリズムのキーワードである「ソーシャルメディア」と「調査報道」については以前からカリキュラムにある程度取り入れてきた。

(2)の「専門ジャーナリスト」は、3・11ジャーナリズムのキーワードそのものであり、原発事故報道の反省から求められているジャーナリスト像である。ジャーナリズム大学院では設立当初から、特に科学技術ジャーナリズム、環境ジャーナリズム、医療ジャーナリズムという3つの専門ジャーナリズムを認定プログラムとして運営してきた。来年度には、経済ジャーナリズムコースを経済学研究科に設置し、同じジャーナリズム大学院として展開していく。

(3)の「アジアにフォーカスしたジャーナリスト育成」については、本稿では触れない。しかしながら、日本と中国、韓国をつなぐ架け橋となるジャーナリストの育成は、現状の国と国の関係を考えれば、たいへん切実なものである。いずれ別の機会に論じてみたい。

このように見てみると、私たちがめざしてきたジャーナリズム教育の方向性は決して間違っていなかった。いや、現在の事態を見越した先見的な理念だったと言えるかもしれない。

だが、理念だけでは教育はできない。教育の内実はと問われると、正直、心細い面は多々ある。来年度、「調査報道の方法」の授業枠を増やし、「ソーシャル・メディア論」の講義を新設する予定である。「地域メディア」という点は、インターンシップや実習授業で強化していきたいと考えている。歩みは遅いかもしれないが、3・11後のジャーナリズム教育という、逃げも隠れもできない課題に誠実に向き合っていくつもりである。

注1 石巻での取材・調査(2012年10月)をもとにした記事は、早稲田大学大学院ジャーナリズムコースのウェブマガジン「Spork!」(http://spork.jp)に順次、掲載している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください