冷泉彰彦(在米作家、ジャーナリスト)

2013年05月14日

安倍政権の誕生後、その経済政策が「アベノミクス」と呼ばれ、円安・株高の動きを受けて政策への期待感が高まっている。1980年代の米レーガン政権の経済政策「レーガノミクス」を模したと巷で喧伝され言葉だけが独り歩きしている感があるが、その実態をアメリカのメディアはどう見ているのだろうか。日米の報道のあり方を比較検討してみると、両国の経済政策ばかりかメディアの報道姿勢の違いも浮き彫りになってくる。

この「アベノミクス」に関するアメリカの報道を分析することは、アメリカにおける経済報道の特徴を理解する上で有益だ。まず、アメリカの経済報道を代表するといっていい、経済紙のウォールストリート・ジャーナル(WSJ)を見てみよう。

■経済報道の違いと呼応する共和・民主の政策対立軸

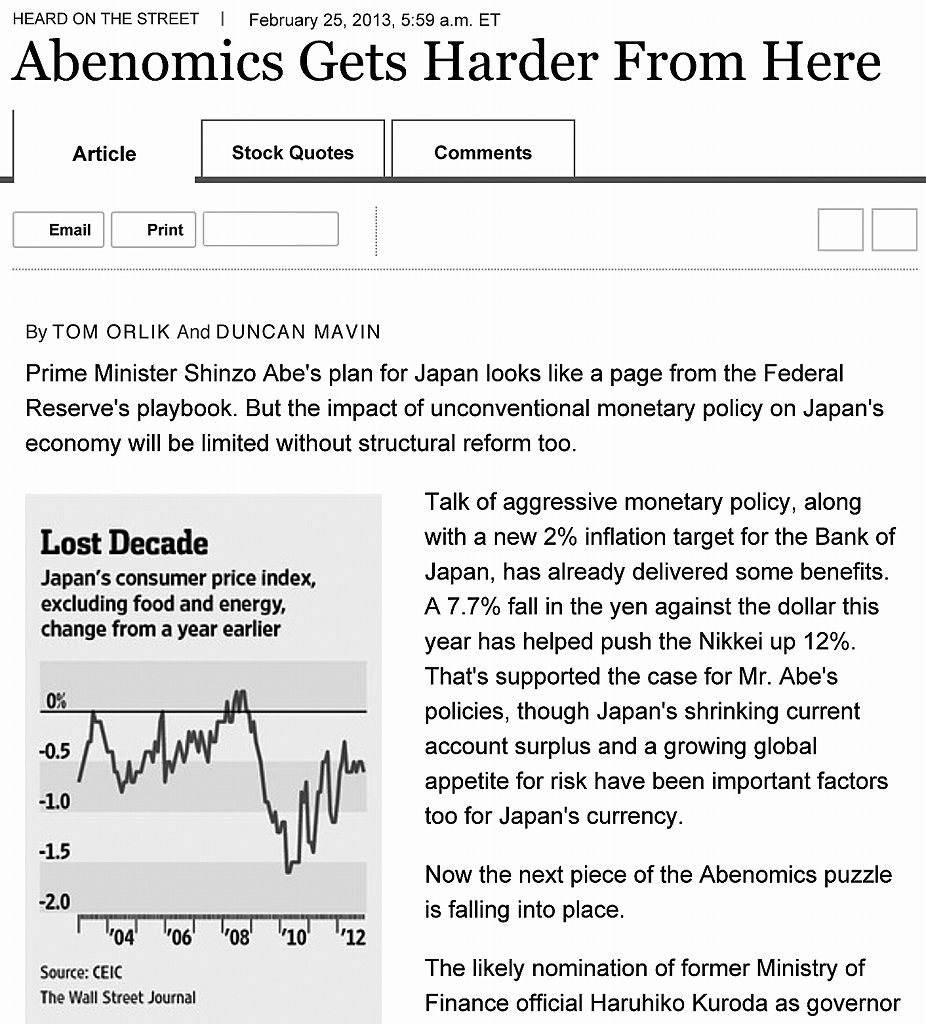

WSJのコラムニスト陣は基本的に「アベノミクス」には批判的である。すでに東京市場の株価が大きく上昇し、安倍=オバマ会談も「とりあえず成功した」とされる2013年2月25日の時点でも、WSJ(電子版)はトム・オーリックとダンカン・メイヴィン両記者の連名記事「アベノミクス、ここから先は厳しい」(図1)で、「アベノミクス」を批判している。

図1 WSJ(電子版)が報じる「アベノミクス、ここから先は厳しい」と題した記事。2013年2月25日

図1 WSJ(電子版)が報じる「アベノミクス、ここから先は厳しい」と題した記事。2013年2月25日記事は日本の貿易収支の推移をグラフで示しながら、円安の弊害で貿易赤字の拡大する日本では、これ以上の金融緩和には危険性が伴うとして、日銀の黒田東はる彦ひこ新総裁にも警鐘を鳴らしている。構造改革による生産性向上がなければ早晩、「アベノミクス」は失速するだろうとあくまで手厳しい論調だ。

これとは対照的に、「アベノミクス」を一貫して支持しているのがノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマン氏だ。クルーグマン氏による最初の支持表明は、13年1月13日のニューヨークタイムズ(NYT)のオピニオン欄に寄稿した "Japan Steps Out"(「踏み出した日本」)という論文だ(図2)。「アベノミクス」は日本の不況脱出策として画期的であり、市場も好感している以上、自分はこれを断固支持するというのである。

図2 ニューヨークタイムズ(NYT)のオピニオン欄のポール・クルーグマン氏の寄稿「踏み出した日本」。2013年1月13日

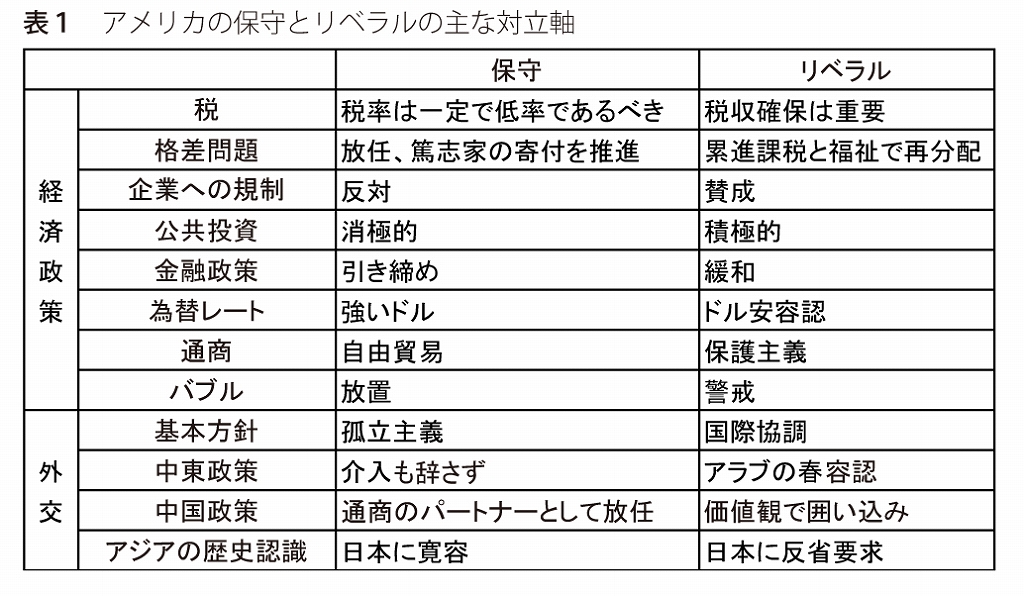

図2 ニューヨークタイムズ(NYT)のオピニオン欄のポール・クルーグマン氏の寄稿「踏み出した日本」。2013年1月13日重要なのは、WSJとクルーグマン氏(NYT)の論調の鮮やかな対比には、アメリカにおける「保守対リベラル」という対立軸が見られるという点だ(表1)。

表1 アメリカの保守とリベラルの主な対立軸

表1 アメリカの保守とリベラルの主な対立軸まず、WSJの立場は、経済政策上の「保守主義」である。財政や福祉政策に関しては「小さな政府論」であり、税率の低減と歳出の抑制を常に主張する。同時に、通貨政策に関しては緊縮志向であり、それが「強いドル」の維持という政策に重なる。さらに「小さな政府」という思想は、産業に対する規制緩和、とりわけ金融機関の自由な活動の保障という主張にも重なってくる。

この「財政・経済政策上の保守主義」は、例えば「格差是正活動を優先しない」とか「企業活動の自由度を保障する」という姿勢において、政治的にもアメリカの保守主義と重なる中で、基本的には共和党系の思想とみなすことができる。

一方のクルーグマン論文を含むNYTは、リベラルという立場だ。医療保険改革など格差是正や国民の生活の向上には、政府の関与は不可欠であり、税制に関しては、財源確保という意味でも、また所得移転の手段としても累進性を強めつつ高めに誘導しようとする。正に「大きな政府論」であり、それは政府による諸産業への規制、特に金融機関への規制志向など「政府の権限強化」という意味にもなる。

そして、これに緩和志向の通貨政策が重なってくる。「強いドル」へのこだわりは薄く、例えばドル安に振れることが輸出を通じた国内雇用にプラスであり、また多国籍企業が海外での収益を持ち込む上でも有利であるならば、「流動性供給とドル安」という政策を採用することにもなる。

この対立軸は経済政策だけにとどまるものではない。表1の下4項目にあるように、外交に関する対立軸にも関係してくるのだ。この表には含めなかったが、リベラルの側は、銃規制やマイノリティーの人権に熱心であり、これに保守が反対するなど、大きな「思想と行動のセット」としてアメリカの対立軸は機能しており、ひいてはこのことが「共和党対民主党」という二大政党制のシステムに重なってくるのである。

この「財政・経済政策上のリベラリズム」はもちろん、民主党の政治思想に重なってくる。

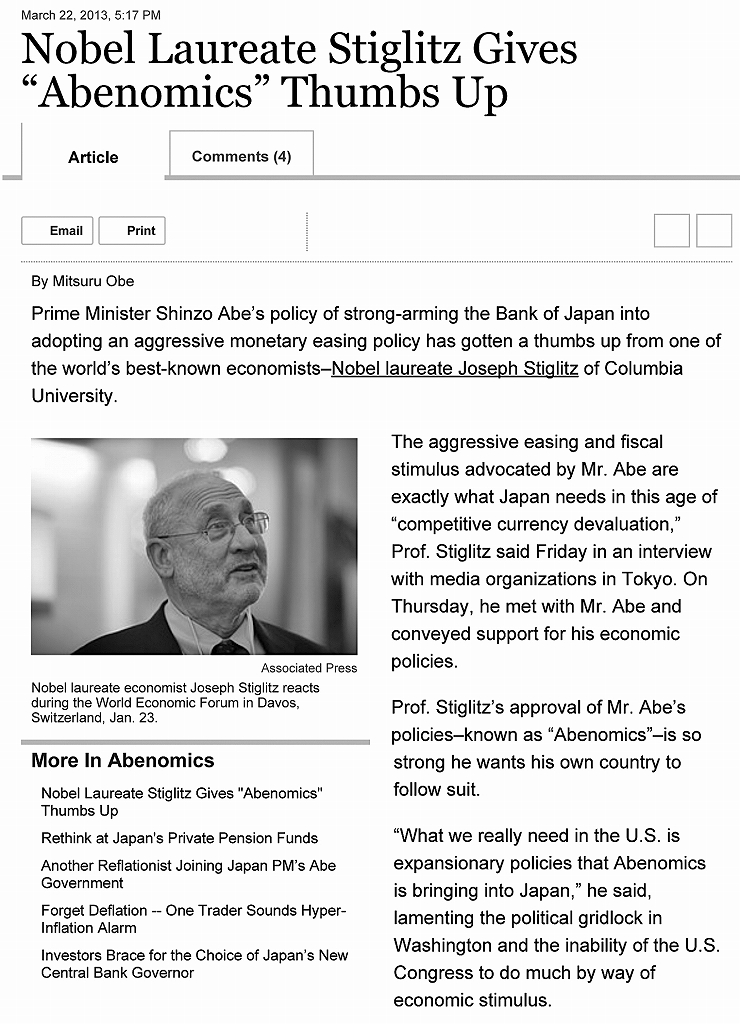

クルーグマン氏の立ち位置は、この中では後者のリベラルに属するが、13年3月に入ると、同じノーベル経済学賞受賞者でクルーグマン氏と同様にリベラル派を代表するコロンビア大学教授のジョセフ・スティグリッツ氏も「アベノミクス」への支持を表明している(図3)。

図3 コロンビア大学教授ジョセフ・スティグリッツ氏も「アベノミクス」への支持表明。2013年3月27日

図3 コロンビア大学教授ジョセフ・スティグリッツ氏も「アベノミクス」への支持表明。2013年3月27日スティグリッツ氏の思想は、グローバル経済の持つ格差拡大効果を問題視し、先進国と途上国の格差、先進国内の格差を是正するような政策を主張すべきというものだ。今回のスティグリッツ氏の主張も、その延長線上にあり、強引な米国の緩和政策で「不当な円高に苦しんだ」日本は円安誘導を行う「正当な権利」がある、というのである。

アメリカのリベラルが「アベノミクス」を評価するのは、そのような思想的な背景に基づいている。

従って、せっかくの円安や株高が持続し、さらには実体経済に良い影響が出たとしても、安倍政権が国内外の格差是正に冷淡な姿勢を取るようであれば、同じアメリカのリベラル派であっても掌を返したように安倍政権批判を始めるだろう。

■経済施策への批判と実用性が連動する

メディアの色分けもこうした軸を反映している。

新聞はNYTに加えて、全国紙のUSAトゥデイ、東部のローカル紙スターレジャーなどはかなり明確にリベラルの立場を取り、大統領選では民主党の候補への支持を明らかにすることが多い。

一方、ワシントンポストは中道、WSJは保守。同じようにテレビでは3大ネットワークのNBCやCBS、ニュース専門のCNNはリベラルで、FOXニュースは保守という色合いがある。

テレビに関しては、現在のアメリカの法律では、各局が完全に一方的な立場を宣言して報道することは許されていないが、個々人の発言者に関しては立場を明確にすることは問題がないとされており、これがテレビのニュース討論番組を活性化している。だから例えばリベラルな色彩のテレビ局のキャスターの中には、保守派も存在するようになっているのだ。

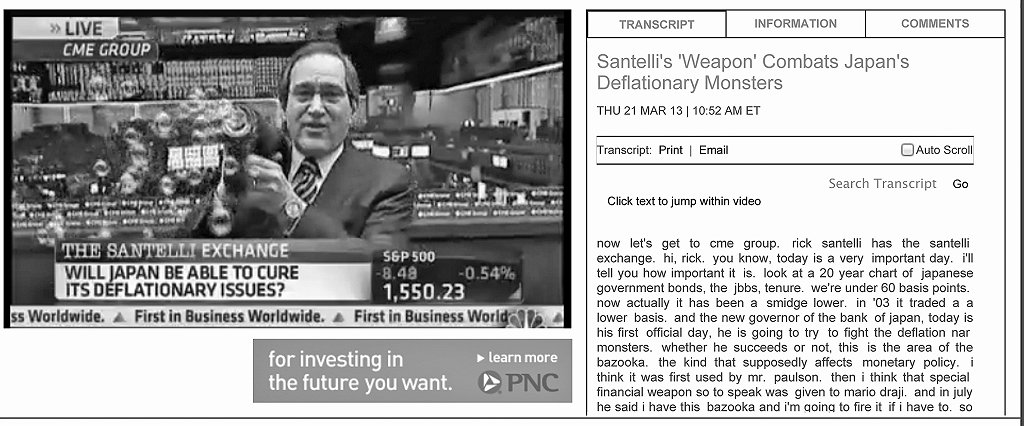

ところで、10年以降のアメリカ共和党の党内党として存在感を見せた「ティーパーティー(茶会)」というグループがある。この実質的な命名者はNBC系列の経済ニュース局、CNBCのリック・サンテリ氏というコメンテーターである。オバマ政権の「大きな政府論」に反対するなかから「アメリカ建国革命の際の茶会の精神(徴税権の拒否)」に戻ろうというのであるから、相当な保守派だが、リベラルなCNBCの中の少数派として議論を活性化する役割を担っている。

このサンテリ氏だが、「アベノミクス」に対しては13年3月21日の放送で、「これは金融政策上のバズーカ砲だ」と言いながら、「シャボン玉鉄砲」を持って登場し「バブル発生の危険」を皮肉るというパフォーマンスを演じていた(図4)。

図4 CNBCのコメンテーターのリック・サンテリ氏は「バブル発生の危険」と皮肉った。2013年3月21日

図4 CNBCのコメンテーターのリック・サンテリ氏は「バブル発生の危険」と皮肉った。2013年3月21日しかもコメントの最後には「(紙幣の)印刷をするだけで繁栄は得られない。私はこのことを何千回も言ってきた」と、「筋金入りの保守派」として「アベノミクス」に警鐘を鳴らしていたのだ。

ちなみに、このサンテリ氏の「本業」は債券市場のアナリストである。CNBCにおいても、こうした「思想的コメント」だけでなく、債券市況の日々の動向を詳細にリポートするのが彼の日課だ。

このような市場における分析と予測といった報道と、この「アベノミクス批判」論評とが一体になっているのが、アメリカの経済報道の特徴だろう。

つまり、原則論と現実の分析が一貫しているのであり、思想的な立ち位置を明確にしながらも、プラグマティックな意味もそこに込めるという姿勢があるのだ。

冒頭に紹介したクルーグマン氏の論文も、思想的表現ではあるが、同時に市場への予測という「実用性」から読むこともできるようになっている。また、そのような「実用的な予測」を含めることで、自分の論評がより広範な読者、視聴者に受け止められるだろうという計算もそこには働いているのだろう。

この「アベノミクス」だが、アメリカから見て外国の経済問題であるにもかかわらず、かなり頻繁に報道されている。

アメリカの経済紙は12年12月の総選挙で安倍政権が登場して以来、詳しい報道を続けている。GDP世界第3位の日本経済が復活するかどうかは、世界経済、ひいてはアメリカ経済に影響があるし、日本株や日本円への投資情報としても重要度が高いのはわかる。

■「アベノミクス」は他人事ではない米国

だが、アメリカの経済記事が「アベノミクス」に投げかけている視点は、それだけではない。

重要なのは、この「アベノミクス」はアメリカにとって、まったく他人事ではないという点だ。長引く不況に対して、緊縮政策を取るのがいいのか、金融緩和をするのがいいのかという問題は、アメリカの場合、特に08年のリーマンショック以来の大きなテーマだったからだ。

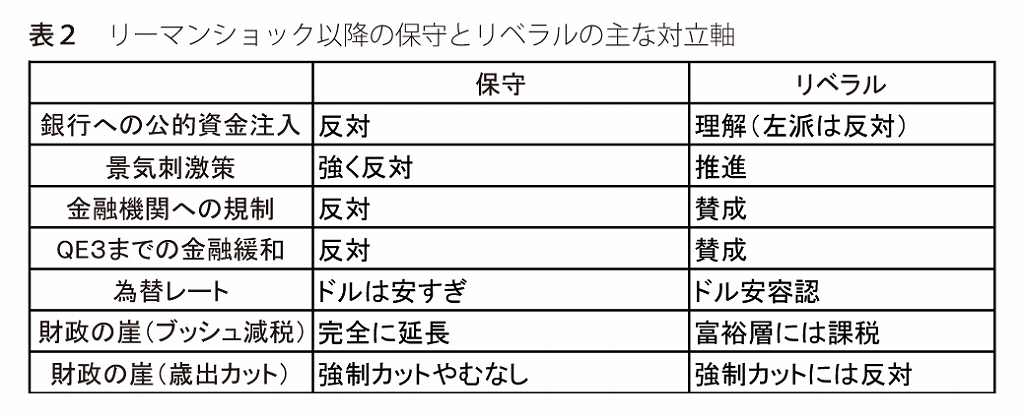

それにしても、リーマンショック以来、アメリカの「保守対リベラル」の対立は厳しさを増した(表2)。「金融危機対応策」から、12年暮れの減税期間終了に始まる「財政の崖」問題まで、またこの間の「不況をどう克服するか」という重要な経済政策において、与野党はお互いに一歩も譲らずに政争を繰り広げたのである。

興味深いのは、このリーマンショック以来の状況下で、アメリカの経済報道が意識したのは「アメリカの現状と、90年代の日本経済の比較論」だったことだ。

この議論には二つの文脈がある。まず、リーマンショック直後の状況では、08年9月の段階での金融機関に対する「公的資金注入」の是非という問題が大きな議論となった。表2にあるように、「小さな政府論」を掲げ、「政府の経済活動への介入」を極端に嫌う共和党は、「金融安定化法案」を一度は下院に否決させて思い切り株式市場を動揺させるなど、「原理主義的な」行動に走ったことがある。

表2 リーマンショック以降の保守とリベラルの主な対立軸

表2 リーマンショック以降の保守とリベラルの主な対立軸これに対して、それこそクルーグマン氏などが先頭に立って「我々は日本に感謝しなくてはならない。大規模な金融危機には思い切った公的資金注入が必要だが、日本はその成功例を見せてくれている」という主張を繰り出し、結果的にTARP(政府による不良資産救済プログラム)の実施に漕ぎ着けている。

この議論に際し、米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議長などは「日本のように "too late, too little"(遅すぎるし、規模が小さすぎる)ではダメ」だというように、「住専でのモタモタから、各債券信用銀行のドタバタを経て、本丸のメガバンク再編まで」余りにも時間を要した90年代の日本の「初動の遅れ」の轍は踏むまいという議論も真剣に行われた。

結果的にTARPが政府注入資金によって「株価上昇による差益」を生むような成功を収めたのには、日本の90年代を参考にしたこのような議論の成果であると言うこともできるだろう。

リーマンショックという最悪のタイミングで、ブッシュ政権から対策の責任を継承したオバマ政権だが、金融危機の克服には成功した。だが、実体経済の復活には思いのほか手を焼いていて、特に雇用の回復スピードは当初、政府と国民が思い描いていたようなペースには乗らなかった。

この時点で展開されたのは、「アメリカはこのまま日本のような長期的なデフレに陥るのか」という議論だった。この点に対するオバマ政権とバーナンキ議長の結論は「アメリカは思い切った流動性供給を行う」というものであった。これこそが、FRBが実施しようと考える、量的金融緩和政策の第3弾にあたる「QE3」の背景である。

つまり、アメリカにおける経済論議では、今回の「アベノミクス」の論議は、そのまま08年から13年にいたるアメリカ自身の「不況脱出」のストーリーと、与野党対立の記憶に重なってくるのである。

このように、「他の事例をケーススタディー」として「ストーリー性」を込めて分析を行い、それを自国の状況と比較するというのも、アメリカの経済報道の特徴だ。

一つの事例を挙げるならば、08年9月、リーマンブラザーズが破産法申請を行った5日後の20日に掲載されたWSJの歴史的な記事 "Shock Forced Paulson's Hand"(「ショック対応に追われるポールソン財務長官」)が好例だ(図5)。

図5 WSJのリーマンショックを報じる歴史的な「ショック対応に追われるポールソン財務長官」と題した記事。2008年9月20日(リーマンブラザーズが破産法申請を行った5日後)

図5 WSJのリーマンショックを報じる歴史的な「ショック対応に追われるポールソン財務長官」と題した記事。2008年9月20日(リーマンブラザーズが破産法申請を行った5日後)債券市場がパニックを起こし、政府が大混乱に陥っているという現在進行形の記事の中で、1930年代のアメリカや、90年代の日本との比較論がしっかり取り上げられているのである。

このリーマンショックについていえば、アメリカは90年代の日本にならって「公的資金注入で金融危機を乗り切った」のであり、今度は「オバマ政権によって実施されたリベラル的な金融緩和政策」が日本でも成功するかどうかを注視しているのである。

クルーグマンの言論が注目されるのは、対立軸の中での一貫性や強固な姿勢ということよりも、この「日本というケーススタディー」を分析することがアメリカにとって「役に立つ」という意識のため、とも言えるだろう。

一方で、アメリカの保守派が「アベノミクス」に批判的であるのは、別の「ケーススタディー」との比較を行っているからだ。

13年4月5日に日銀の黒田総裁は、2%の物価上昇率達成のために長期国債買い入れを含む量的緩和に踏み込むと発表、「必要な政策はすべて講じた」と胸を張った。日米の市場はとりあえずこの発表を好感した。

だが、債券市場のスペシャリストである、ピムコ社のモハメド・エラリアンCEOはCNBCの番組で「中央銀行は結局、涙を呑むことになる。これは根拠なき実験だ」と手厳しく批判した。エラリアン氏は「欧州を、キプロスを、どうして教訓にできないのか?」と指摘していたが、これもまた「ケーススタディー」による発想法だと言える。

■対立軸と明確な視座欠く日本の経済報道

以上のような観点から見ると、アメリカの経済報道は日本の経済報道とはかなり違いがあると言わざるを得ない。というのも、日本の場合は「対立軸」が依然として未確立だからだ。

インターネットを中心とした言論の世界では、「アベノミクス」に対しては、広範な賛否両論の議論が起きている。例えば慶応義塾大学准教授の小幡績氏や同志社大学大学院ビジネス研究科長の浜矩子氏などは厳しい批判を展開している。その一方で賛成派の論陣もそろっていて、経済評論家の高橋洋一氏、森永卓郎氏などテレビでおなじみの論客などは明確な支持を表明している。

だが、問題はネットでの言論、テレビの討論番組、さらにはさまざまな雑誌での論評や論説が、大きな運動に発展していって、最終的に政権選択のチョイスとして有権者に提示できるような「対立軸」には発展していかないという点だ。

もっと言えば、一人一人の論客、一本一本の記事が「大きな価値観と一貫性」に支えられていないなか、対立軸の中での位置がアピールできていないという問題がある。その結果として、個別の「経済論議」が、言外のニュアンスを含めた豊かさを獲得できないのである。

一方、日本の場合は「投資家向けの情報」とか「マネー情報」という種類の報道がある。だが、そうした「投資情報」は基本的には「ノンポリ」である。例えば、「日経マネー」(13年5月号)の豊島逸夫氏のコラムは、バブル狙いの投資を戒めた良心的な記事だが、その結論は「アベノミクスはハイリスク・ハイリターンの経済政策です。まずは成功することを信じて、株を買いましょう。(中略)でも、失敗した場合の備えも怠ってはなりません」としていて、結局は「国が守ってくれない以上、個人が自己防衛するしかない」というあきらめにも似たメッセージで結ばれている。同じ「思想性のない経済記事」でも、これは良心的な方かもしれないが、真剣な「対立軸」が欠如した風土を図らずも示していると言える。

ここ20年の日本政治の迷走にも、この「対立軸」のブレが影を落としている。例えば、現在の「アベノミクス」に関する自民党と民主党の対立、あるいは金融緩和と公共投資という「ミックス」についての自民党の姿勢というのは、90年代以降の経済と政治の迷走の結果であって、そこには一貫性は感じられない。

例えば公共投資の推進か、財政規律かという問題では、90年代末からの小渕、森政権は公共投資の推進というリベラルであったが、同じ自民党の小泉政権は相当な「緊縮」志向であった。その小泉改革の路線を引き継ぐとして発足しながら中途半端に終わったのが第1次安倍政権だが、今回、再度政権を奪取すると、経済政策上はリベラルに振れている。

一方の民主党の場合も、「コンクリートから人へ」とか「仕分け」というのは「緊縮」政策であって、経済政策としては「保守」になるし、その延長で「財政規律」を狙ったのはいいが、その手段としては「消費税増税」という「大きな政府論」の政策に突っ走って崩壊している。

この点に関しては、「対立軸」を確立して思想的な論議の精度を高めることがどうしても必要だと私は考えている。

この21世紀の社会では、例えば09年末のギリシャの国家財政の粉飾決算の暴露に端を発するEUのソブリン危機において、「大きな政府論」か「小さな政府論」か、あるいは「金融緩和」か「引き締め」か、という問いが、各国の有権者に突き付けられた。ギリシャをはじめとした救済対象の国は、選挙を通して「痛み」を引き受ける選択をしたし、一方でフランスは「引き締め」ばかりで自国の成長が鈍化するのは困るという民意が中道左派のオランド政権を選択した。そしてアメリカの12年の大統領選にも同じ構図がある。どの国の有権者もこうした「対立軸」の選択を迫られる、それが現代という時代だ。そして日本もまったくその例外ではない。

■歴史的な視点から論じる工夫を

しかしながら、日本の場合、いきなりアメリカ式の「保守対リベラル」という軸を導入するのには困難が伴う。そんななか、私はアメリカの経済評論における「時間的なパースペクティブ」をまず参考にするのが有効ではないかと考える。

一つは、今回の安倍政権の成立経緯である。12年12月の衆院選というのは、まず3党合意に基づく消費税率アップと、税と年金の一体改革の決定という事件が背景にある。この合意がすべてのベースにあり、それを受けて3党合意への民意を問うというのが衆院選の主旨であった。だが、衆院選で圧勝した安倍政権は「経済再生が先」であるという主張が支持されたとして、一連の金融緩和策に突進しているのである。

この点に関しては、それが実体経済の良化と貿易収支の改善という形で安定的な成長に結びつけば、政策としてはひとまず成功と言えるだろう。だが、仮にそのようなシナリオが実現する前に、国債価格の低落などによって「アベノミクス」が行き詰まった場合には、3党合意に始まる12年総選挙前後の「何が争点であり、何が民意であったのか」という経緯を問うていかねばならないと考える。

もう一つは、仮に「アベノミクス」が好循環を続けている間に、成長戦略を練るとして、そこに自他の過去の事例をどう教訓としていくかという問題だ。例えば日本の90年代以降の試行錯誤についてはもっと厳しく検証されるべきであるし、あるいはIMF管理を脱却した一方で格差拡大に苦しむ韓国の事例や、リーマンショック以降のアメリカ、金融危機下にさまざまな選択を続ける欧州などの事例の比較分析を行って、有効な政策論議をするべきだろう。

最後に歴史的な視点としては、例えば商社系のシンクタンク「双日総研」の吉崎達彦チーフエコノミストが、産経新聞のコラム「正論」で行った指摘が興味深い。「自民党が金融緩和、民主党が緊縮」という対立軸は、「リベラルな民政党が緊縮政策に傾きがちで、保守の政友会が拡張気味の経済政策を得意としていた」戦前の軸の再現だと言うのだ。

吉崎氏は、このような対立の持つ危険性へと注意を向ける必要性も言外に含んでいる。また安倍政権が生活保護費の切り下げなど、格差是正に逆行する政策も進めていることは「クルーグマン先生が目を白黒させるかもしれない」と、アメリカのリベラル派の世界観を甘く見るなという警鐘も鳴らしている。

それはともかく、戦前の歴史を振り返りつつ日本政治の風土に根ざした観察を行う吉崎氏は、こうした時間的なパースペクティブによって米国式の「ケーススタディー」が有効だという証明を試みているようだ。

◇

冷泉彰彦(れいぜい・あきひこ)

在米作家、ジャーナリスト。1959年東京都生まれ。東京大学卒。コロンビア大学卒(修士)。福武書店、ベルリッツ・インターナショナル、ラトガース大学講師を経てプリンストン日本語学校高等部主任(現職)。著書に『場違いな人』、『チェンジはどこへ消えたか―オーラをなくしたオバマの試練』、『「上から目線」の時代』など。Newsweek日本版公式ブログ、メルマガJMMに寄稿中。

..........................................................

本稿は、朝日新聞が発行するメディア研究誌「Journalism」5月号から収録しました。同号の特集は「『アベノミクス』と経済報道」。本稿のほかにも、経済週刊誌の3編集長が語る「売れる雑誌のつくり方」、「我が体験的日経論」と日経新聞への提言など、経済報道の現在を掘り下げる記事を多数掲載しています。「Journalism」は、全国の書店、ASAで、注文によって販売しています。1冊700円、年間購読7700円(送料込み、朝日新聞出版03-5540-7793に直接申し込み)です。5月号はただいま発売中です。

電子版は、富士山マガジンサービスで年間購読が1200円(定価の86%オフ)でお読みいただけます。詳しくは、朝日新聞ジャーナリスト学校のサイトをご参照ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください