2014年01月16日

危機とか転換期という言葉は、いつの時代にも使われてきた。しかし、2012年末に自民党・安倍政権が復活して以来の1年間は、戦後政治にとっての最大の危機が始まった時期といわなければならない。

私が現状を経験したことのない危機と呼ぶのは、日本人が希望を込めて政治変革を選択し、政権交代の結末に幻滅あるいは挫折した後だからである。

いわゆる60年安保騒動の中で、明確に戦前の政治体制への回帰を目指した岸政権が頓挫したのち、自民党が万年与党の座にあぐらをかいていた時代には、危機を叫ぶ側と権力の側はある種の相互依存関係にあった。自民党政権の政策に対して反対勢力は警鐘を鳴らし、自民党はそれを受けてある程度の軌道修正や自制を働かせて、全体として政治体制を維持してきた。

私は90年代以来一貫して日本における政権交代の必要を説いてきたが、実際に政権交代を経験した後になって考えると、為政者、権力者に対して悪影響を及ぼしたとさえいえるだろう。

本来、政権交代可能な政党システムは、その時の為政者にいつ権力を奪われるかわからないという緊張感を与えるはずだった。しかし、今はむしろ選挙で勝って政権を持っている間は何をしてもよいという増長をもたらしたように思える。

自民党一党優位の時代には、政権担当者は、政権党に代わりはないという緊張感の中で政治を担った。だからこそ、万年野党の批判であっても、放置していては大きな危機が生じると思えば、それを受け入れ、軌道修正を図った。それがかつての自民党政治の懐の深さであり、自民党の幅というものであった。

参院国家安全保障特別委員会で、特定秘密保護法案の採決をめぐり、中川雅治委員長(左端)の周りでもみあう委員。右端は森雅子・特定秘密保護法案担当相=2013年12月5日

参院国家安全保障特別委員会で、特定秘密保護法案の採決をめぐり、中川雅治委員長(左端)の周りでもみあう委員。右端は森雅子・特定秘密保護法案担当相=2013年12月5日また、中選挙区制度の下で力量のある政治家が自力で選挙を勝ち上がる仕組みがあり、派閥がある種の抑制均衡をもたらしたという構造があり、与党内でも自分の見識で発言する勢力が少数ながら存在した。その意味で、政党政治には権力の暴走を抑制するブレーキが組み込まれていた。

政権交代可能な仕組みが一応始まると、確かに、09、12年の2回の総選挙が示すように、多数を占める政権党が一挙に少数党に転落する危険も存在する。しかし、そのことは為政者に謙虚な政権運営を促すことにつながっていない。むしろ、現政権のやり口に文句があるなら次の選挙で負けさせればよいという開き直りの動機をもたらしている。この自己正当化は橋下徹大阪市長が多用したが、今では国の最高指導者も共有しているように見える。

逆に、政権を持っている間に、したいことはできるだけたくさんしておこうというのが為政者の現状認識である。また、小選挙区制と政党交付金が定着し、政治家は政党組織のサラリーマンと化し、党内から権力者を批判するという契機は消滅した。

もちろん、下野した後の民主党の体たらくは、安倍政権、自民党に次の選挙で政権を失うかもしれないという緊張感を与えていない。それが政権のおごりを一層拡大していることは、言うまでもない。

安倍政治の基調は、私物化あるいは我田引水である。今更言うまでもないが、民主主義は多数者の意思を全体の意思に変換する仕組みである。多数意思を全体意思とみなすのは、あくまで擬制である。多数者は権力の正統性を維持するために、その擬制を自覚し、世論や少数者の意思をある程度配慮してきた。多数者と多少距離を置いた中立的、公共的な装いに包まれた機関が、統治機構の内部や、政府権力と市民社会の中間領域に存在し、政策決定の一翼を担う仕組みが、安定的な統治には不可欠であった。

戦後日本でも、独立した裁判所、日本銀行、内閣法制局、公共放送、大学などの機関が党派性から距離を置くという建前の上で機能してきた。さらに、戦後日本では、天皇制も非党派的機関として、社会の安定に貢献してきた。

安倍政治における私物化の論理は多方面に向かっているが、もっとも顕著かつ有害なのは、そのような自律的、独立的機関を党派色で染めようとする策動である。

日銀はアベノミクスを実行する手段とされ、安倍が送り込んだ総裁の下で異次元の緩和が進んでいる。内閣法制局長官には、集団的自衛権の解禁を持論とする元外務官僚が送り込まれた。NHKの経営委員には安倍に親しい学者、作家が送り込まれた。

さらに、昨年4月28日の主権回復式典には、戦後レジームからの脱却に向けて気勢を上げるために天皇、皇后を引っ張り出し、オリンピック招致にも皇族を動員した。そして、特定秘密保護法は権力を監視するはずの報道機関を威嚇する道具に使われることになるだろう。また、自治を保障されていた大学は今や文科省主導の下、成長戦略の道具になり下がり、研究、教育の自由を自ら放棄しようとしている。

選挙で多数を得た勢力が行政府の権力を独占し、議会での立法を支配することは民主主義の帰結ではある。

衆院国家安全保障特別委員会で質疑に臨む(手前から)安倍晋三首相、森雅子・特定秘密保護法案担当相=2013年11月26日

衆院国家安全保障特別委員会で質疑に臨む(手前から)安倍晋三首相、森雅子・特定秘密保護法案担当相=2013年11月26日それにしても、党派性に染めることを為政者が自制してきた領域までも自分の色彩で塗りつぶすというのは、戦後政治にはなかった現象である。私が安倍政権を戦後民主主義最大の危機と呼ぶ所以はここにある。

特定秘密保護法は、安倍政権による国家の私物化を徹底させるための武器となる。私人がプライバシーを守ることは当然の権利であるが、政府にはプライバシーは存在しない。外交等に関して当分秘密にしておくべき情報も、時間がたてば公開し、国民共有の財産とするのが文明国の常識である。加えて、内閣法制局長官の人事も、立法を私物化する布石となるであろう。

安倍首相は、歴史の私物化にも強い意欲を持っている。それは、主観的な物語によって客観的な歴史を置き換えるということである。

第二次世界大戦以後の世界秩序は、民主主義がファシズムを打倒したという土台の上に成り立っている。米英などの帝国主義や米国の原爆使用を不問に付すことを批判することは容易だが、ともかくドイツ、日本、イタリアのファシズムの枢軸が打倒されたことは事実であり、それらの国でファシズムの復活を許さないことが戦後政治体制の眼目であった。

安倍とその取り巻きの右派政治家は、この戦後秩序の土台に対して公然と挑戦している。侵略の否定、従軍慰安婦などの犠牲者の否認は、自国の正当化を意図している。

彼らの愚かなところは、自国を正当化することが世界秩序の土台をひっくり返す企てとして諸外国に受け止められることを理解していない点である。

右派政治家による歴史の私物化は、侵略や植民地支配を受けた中国、韓国のみならず、戦後世界の指導者たる米国の反発を招く。安倍政権に対するオバマ政権の距離感の表明は、そのことを物語る。

しかし、外国の反発にひるむこともなく、安倍政権は歴史教育において自国中心主義の注入を一層強化しようとしている。

経済政策における国家の私物化は、アベノミクスにおける新自由主義路線となって表れている。産業競争力会議の委員を務める三木谷浩史の行動を見れば、国家の私物化のからくりがよくわかる。

薬のネット販売解禁は三木谷の持論であり、安倍政権の規制改革でかなり実現された。しかし、三木谷は解禁が一〇〇パーセントではないことを理由に、会議委員を辞任すると表明した。その後、安倍の慰留を受けて、三木谷は辞意を撤回した。安倍政権及びその取り巻きにいる経営者にとって、審議会の委員は自己の利益を追求するための手段である。特定企業の利益の拡大が臆面もなく公共的利益と同一視され、それに疑義を呈する者が抵抗勢力と非難される。これこそ、国家の私物化である。

困ったことにと言うべきか、このような独善に対する世論の反発は弱い。安倍政権の政策や安倍首相の言動について国民は疑問や不信を持っている。アベノミクスが一般国民の生活に恩恵をもたらすわけではないことも、安倍首相が福島第一原発の現状について強がりのあまり途方もない噓をついたことも、国民は先刻承知である。しかし、政権支持率は50%前後と、高値安定状態が続いている。

その根底にあるのは、国民の深い諦念である。そして、その諦念も、為政者の開き直りと同じく、政権交代の産物である。国民は既に民主党政権という実験をしてみた。そして、その結果に懲りた。一年ごとに首相が代わるのは困るとか、自民党の方が権力者としてのふるまい方を知っているといった消極的な理由が政権支持という態度をもたらす。

現在の日本国民は、個別の政策や政治家の行動についてはまっとうな批判意識を持っているが、全体として政治の可能性についてきわめて懐疑的であり、無力感に陥っている。

政権交代に対する過剰な期待が幻滅に転化した後は、別の選択肢を追求することへの諦めと、現状肯定感が支配している。

この現状を転換するためには、国民が政治の現状を的確に認識することと、政治に関する別の選択肢を追求することについて適度な期待を取り戻すことの組み合わせが不可欠である。そして、状況認識についても、適度な期待についても、メディアが積極的な役割を果たさなければ、実現できないのである。

安倍政治の復権は、ジャーナリズムの衰弱と表裏一体の現象である。今ほどジャーナリズムの批判能力が低下している時はなかった。

その端的な表れが、各紙による安倍首相の単独インタビューである。

以前は、首相に対して一紙だけでインタビューを行い、それを大きく報じるなどということはなかった。少なくとも形の上で他紙を出し抜いて首相の肉声を伝えるというだけで、新聞は権力者に借りを作ることになる。権力者にとっては、他紙を差し置いて特定の新聞だけに登場することで、その新聞を操作しやすくなる。権力者と新聞には距離が必要だという感覚が存在していたからこそ、どの新聞も単独インタビューなど行わなかった。

それは、新聞全体の矜持の表れだったろう。しかし、今は他がしたからうちもといわんばかりに、単独インタビューが珍しくなくなった。確かに政治家は取材対象であり、情報をもらう相手であるが、同時に批判の対象である。

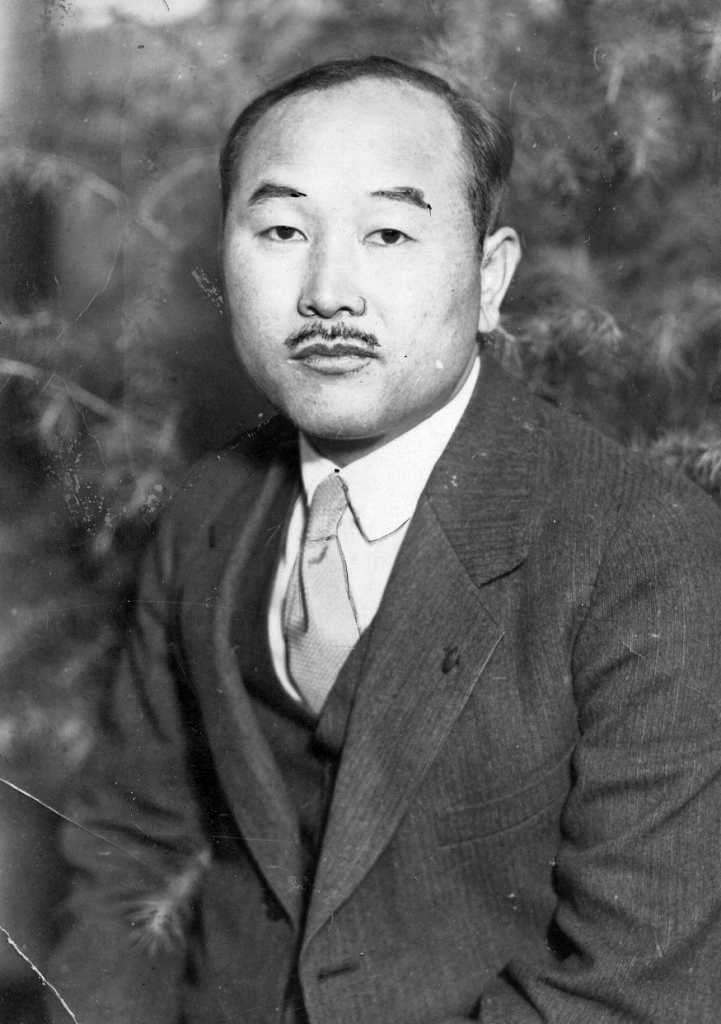

報知新聞論説委員時代の清沢洌

報知新聞論説委員時代の清沢洌先日、たまたま書店で、『清沢洌きよし評論集』(岩波文庫)を目にして、買い求めて読んでいる。独立不羈のジャーナリスト清沢が80年前に書いた時評を読んでいると、それらがそのまま現在の日本に当てはまることに驚かされる。逆コースとか、いつか来た道という言葉は陳腐な時代批判ではなく、安倍政権が増長している今の日本の現実を指すものとなった。彼が1933年に出版した『非常日本への直言』という書物の序文は、幼い息子への手紙という形を取っている。その中で清沢は次のように語っている。

「お前は「お父さん、あれは支那人(原文のまま)じゃないの?」と、壁にかけてある写真を指して聞いた。「ウン、支那人ですよ」と答えると、「じゃ、あの人と戦争するんですね」というのだ。

「お父さんのお友達ですから戦争するんでなくて、仲よくするんです」

「だって支那人でしょう。あすこの道からタンクを持って来て、このお家うちを打ってしまいますよ」

お前のいうことを聞いていて、お父さんは思わず憂鬱になったんだ」(同書177頁)

さらに清沢は息子に次のように訴える。

「お前はまだ子供だから分らないけれども、お前が大きくなっても、一つのお願いは人種が異ちがったり、国家が違うからといって、それで善悪可否の絶対標準を決めないようにしてくれ。(略)お前はお父さんが理想主義だと笑うかも知れない。しかしお前が、ものを考える時代になったら、その笑われた理想主義が果して遠道であったかどうかを見てくれ。こちらからワンといって、先方がただ黙って引込むなら現実主義は一番実益主義だ。しかしこちらがワンというと、先方がそのまま引きさがる保証があるかね。(略)

永遠から永遠に生きねばならぬわれらの国家にとって、いうところの理想主義者は結果において現実主義者であることをいおうがためなのだ」(同書179~181頁)

当時と今では、日本と中国の力関係や国際環境はまったく異なる。また、中国が対外的に傲慢な姿勢を示していることも事実である。

それにしても、中国を敵視し、中国政府を「対手とせず」を繰り返す一部のメディアの論調は、学齢以前の清沢の息子と同レベルである。

清沢は息子に、大きくなったら昭和七、八年の頃のことを歴史的立場から顧かえりみてくれと望んでいる。実際、歴史を振り返れば清沢の見識と理想主義が正しかったことは明らかである。

また、平和を希求した清沢の理想主義こそが、日本が取るべきだった現実を指示していた。安倍首相が自己陶酔に浸り、自国の歴史をすべて正当化するのは、弱い政治家としての行動だが、冷静さと批判精神が求められるメディアがこれに同調していては、まさに歴史的誤謬の繰り返しである。

清沢は、1934年に発表した「現代ジャーナリズムの批判」という論評の中で、日本のジャーナリズムの特徴を次のようにまとめている。

第1は、国家主義である。時節柄、満州事変直後、国際連盟脱退の時代であり、新聞は国際協調よりも、日本の独善を正当化した。そして、外交政策に対するジャーナリズムの無批判は、政治家、官僚の自己陶酔を一層助長した。

第2は、個性無視とゴシップ好きである。個性無視とは、画一主義と同調圧力をあおるということであり、ゴシップ好きとは問題の本質とは無関係な個人的問題を大げさに騒ぐという点である。

第3は、確実性、正確性の欠如である。具体的な数字や問題を軽視する傾向があると清沢は言う。

そして第4は、リベラリズムの立場がないということである。清沢の言うリベラリズムとは、物事を多面的に見る相対主義、異なった意見にも耳を傾ける謙虚さと寛容を意味している。清沢の批判ののち、新聞はさらにリベラリズムを失い、1930年代に大陸侵略の時代において、新聞も対外膨張をあおり、一億一心の片棒を担いだ。

80年前の清沢のジャーナリズム批判は、そのまま現代のジャーナリズムにあてはまる。

第1の国家主義に関連しては、一部の新聞は安倍政権による歴史の私物化に加担し、自国中心主義による歴史の書き換えを正当化している。今の政権はあまりに多くの政策転換を進めているために、一つ一つの政策に対する検討、批判が十分行われていない感がある。

特定秘密保護法案に反対し、街中をデモ行進する人たち=2013年12月5日、京都市中京区

特定秘密保護法案に反対し、街中をデモ行進する人たち=2013年12月5日、京都市中京区文部科学大臣が教科書について政府見解に沿うよう検定を強化する方針を明らかにしたことは、もっと論争を招くはずの話である。清沢は上記の評論集の中で、「教育の国有化」についても批判を展開している。一方でグローバル人材育成をうたいながら、歴史については世界に通用しない偏へん頗ぱな自己正当化を進めるという矛盾がまかり通ろうとしている。

最近の日中関係の行き詰まりには、中国の対外膨張策という背景がある。中国国内の社会、経済矛盾が深まる中で、外に敵を設定することで国内統合を図るという指導部の苦境も見て取れる。しかし、悪いのは相手方だから関係修復のイニシアティブはとらないと言っていては、いつまでたっても緊張緩和はできない。

安倍政権は、日米同盟によって中国に対峙するという構図を描きたがるが、事はそう単純ではない。米国は、尖閣諸島を日米安保条約の適用対象と表明する一方、領土紛争については日中両国で平和的に解決せよという態度を一貫して表明している。日米同盟対中国という構図は、日本の指導者が勝手に描いているものである。ジャーナリズムはそのような独りよがりの愚を指摘し、外交の再構築に向けて多面的な考察を展開しなければならない。国家主義の束縛から自らを解き放つべき時である。

第2のゴシップ好きも相変わらずである。今更民主党政権時代の報道をあげつらっても死んだ子の年を数えるようなものだが、やはり言っておかなければならないことがある。

福島第一原発の爆発事故の時に、当時の菅首相が現場に介入し、役人や東京電力の担当者を怒鳴ったという話はしばしば伝えられ、彼に対する否定的なイメージを拡大するうえで大きな効果を持った。怒鳴ったことは確かだろう。しかし、菅が怒鳴ったことには十分な理由がある。制度上原発事故に対処する役割を担っている官僚や専門家が、全く役に立たない無能者だったことが原因である。

あの局面で、官僚の弥び縫ほう策を認めるような人物が国の最高指導者だったとしたら、日本はどうなっていただろうか。問題は、首相が官僚を怒鳴ったことではない。原発の事故を全く想定せず、能天気に原発を運転してきた日本の政策を検証し、責任の所在を明らかにするとともに、今後の対策を考察することこそがジャーナリズムの課題である。

第3の正確性、確実性の欠如についても、問題が次々と露呈している。

一つの病理は、権力に対する批判能力の低下とも関連するが、為政者の嘘、欺瞞に対する追及が甘いことである。

安倍首相がオリンピック招致のための演説の中で、福島第一原発の現状を「制御下(under control)」にあると言明し、内外の疑問と批判を招いたことは記憶に新しい。外国のメディアはこの嘘を厳しく追及し、福島第一原発の現状が依然として混沌とした状況にあることを明らかにしている。しかし、日本ではオリンピック招致の成功を祝う国民的躁状態の中で、首相の発言を検証する気分は乏しかった。

安倍という人には虚言癖がある。福島第一原発事故の直後、菅首相の指示で原子炉への海水注入が中止され、それが事態の悪化を招いたというデマが飛び交ったことがある。安倍は早速これに飛びつき、自らのブログで菅の判断ミスを糾弾した。その後、これは虚偽情報であることは明らかとなったが、安倍の責任を追及したメディアは皆無であった。後に、朝日新聞の木村英昭は、『検証福島原発事故:官邸の一〇〇時間』(岩波書店、12年)の中で、虚偽情報が出回った経緯について検証し、安倍の言いっぱなしについて記述している。

ガセネタによって政敵を追及したということでは、2006年に自民党の武部幹事長の次男に対し、ライブドア側が送金するよう指示したと、虚偽メールに基づいて国会で追及した民主党議員の事例があった。このときは、あらゆるメディアがこの民主党議員を厳しく非難し、議員辞職、のちの自殺という悲惨な結果につながった。虚偽に関する二重基準の巨大な落差をジャーナリストはどう説明するのだろう。

私は民主党政権を支持したので、これに対するメディアの報道について苦言を呈するときには、被害者意識から発することもあるかもしれない。それにしても、政治家の虚偽に対する追及に関しては、自民党と民主党で大きな違いがある。

民主党はマニフェスト違反の消費税率引き上げを決定して国民から嘘つきという批判を浴び、マニフェストは総崩れになったと糾弾された。マニフェスト総崩れというのは誇張であり、正確な表現ではない。実現した政策はいろいろある。しかし、メディアが民主党政権を嘘つきと叩くことによって、国民もそう信じることとなった。

自民党の場合、TPP交渉への参加について明らかに公約を破っているのだが、嘘つきと非難するメディアは見かけられなかった。普天間基地の辺野古移設に関して、沖縄選出の自民党議員は県内移設反対の公約を撤回したが、公約違反を強いた政府、自民党の指導部に対する批判も、沖縄の地方紙以外には見られない。

正確性の欠如に関連して、エビデンス(根拠、証拠)なしの報道とステレオタイプの強化という問題も指摘しておきたい。

特定秘密保護法案に声を張り上げ抗議するデモ参加者=2013年12月5日、東京・永田町

特定秘密保護法案に声を張り上げ抗議するデモ参加者=2013年12月5日、東京・永田町この弊害は、例えば教育問題において頻繁に見られる。例えば、いじめなど子どもの犯罪が増えているから、道徳教育を強化しようと文科大臣が主張し、実際に道徳が正規の教科とされることとなった。まず、子どもの犯罪が増加していることが事実かどうかをエビデンスに照らして検証しなければ、この種の議論は無意味である。

また、文科大臣や自民党が好む教育勅語の下の修身教育が道徳心の向上や少年犯罪の抑止に効果を持ったかどうかも、事実に照らして検証しなければならない。

実は、少年犯罪の件数は60年代以来低下を続けている。また、若者の道徳心の低下を嘆く議論は、大正、昭和戦前期からずっと続けられている。

例えば永井荷風の日記を読めば、その種の慨嘆を見出すことは容易である。政治家は物事を単純化し、俗耳に入りやすい主張をするものであるが、ジャーナリズムはあくまでエビデンスと因果関係にこだわらなければならない。その点で、ジャーナリストの基礎的な知的訓練が今どうなっているのか、気になるところである。

最後のリベラリズムの欠如は、今のジャーナリズムにとって最大の問題である。安倍政権は、ねじれ解消後の最初の国会で、日本版NSCの設置、特定秘密保護法など、政府権力を強化する立法を進めた。特定秘密保護法については、様々な疑問が出され、問題点が指摘された。法案審議が進むにつれ、世論調査でも反対論が高まった。そして、多くの市民が国会周辺に集まり、反対の意思表示を行った。しかし、安倍首相はおそらく60年安保の時の祖父、岸信介に自らをなぞらえ、自己陶酔に浸っていたのであろう。反対の声が大きければ大きいほど、彼は使命感に燃え、法案の強行突破を図ったわけである。

朝日、毎日、東京、共同及び多くの地方紙はこの法案への反対を明確にし、連日紙面でも問題点の解説を丁寧に行った。TBSやテレビ朝日もニュースの中で安倍政権の強硬姿勢を的確に批判したが、立ち上がりが遅かったことは否めない。

報道の自由が脅かされる事態にもかかわらず、ジャーナリズムが一丸となって闘うことはなかった。

読売新聞の新社屋落成の記念式典に安倍首相が招かれ、主筆の部屋がどこかは特定秘密と軽口をたたいたことが朝日で紹介されていた。この記事を読んで、愕然とした。権力者との緊張感、付き合いにおけるけじめは、ジャーナリストの職業倫理のはずである。これはもはや腐敗と呼ぶべき病理である。

2014年は、戦後民主主義にとって最大の試練の年となる。特定秘密保護法は、戦後レジームからの脱却の序曲のようなものである。次はいよいよ集団的自衛権の解禁、さらに憲法改正が提起されることになるであろう。そこで日本のジャーナリズムの真価が問われる。

国民全体で議論を重ね、明確な理念を共有したうえで憲法改正を選ぶのであれば、それは民主主義の一つの表れであろう。しかし、ねじれ国会解消以後の安倍政権の動きを見ていると、少数派を無視し、議論そのものを軽蔑していることが伝わってくる。

清沢は1935年に、当時の日本の時代精神について次のように評した。

「反省の気分をなくした日本の「非常時」心理が、国家のために、また個人一人一人のために、進歩的役目をつとめているとは信じないのです」

彼が的確に指摘していた通り、異論、異説の欠如こそが、国が方針を誤り滅亡への道を転がり落ちた原因であった。

異論、異説を唱えることは、ジャーナリズムの使命である。オリンピックに向けてアベノミクスのカンフル効果が続く間は、非常時というより、根拠なき喧噪の状態で、反省心はなくなっていくのだろう。宴に水を差してでも、現実を直視し、反省心を保つよう議論を喚起することこそ、ジャーナリズム、あるいはそこで議論をする言論人の任務である。

(文中敬称略)

◇

山口二郎(やまぐち・じろう)

北海道大学法学部教授。

1958年生まれ。東京大学法学部卒。同大助手、北海道大学法学部助教授を経て現職。主な著書に『政権交代とは何だったのか』(岩波新書)、『いまを生きるための政治学』(岩波書店)など。

※本論考は朝日新聞の専門誌『Journalism』1月号から収録しています。同号の特集は「民主主義にとって最大試練の年 2014年を展望する」です

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください