2014年02月17日

紙媒体からデジタル媒体への、情報の移行が急速に進んでいる。後に議論するように、本や新聞などの紙媒体が完全に消えてしまうということは、なさそうだ。その一方で、デジタル情報が、今後ますますその重要性を増していくことは、間違いないものと思われる。

今、必要な一つの作業は、暗黙のうちに前提とされている事項を掘り起こし、可視化することである。

英語のネーティブ話者が英語をさほど自覚することなく使いこなすように、今育ちつつある「デジタル・ネーティブ」たちは、デジタル情報環境を、空気のように当たり前のものだと感じながら成長している。「当たり前」だからこそ、それが人間の脳における情報処理のあり方をどう変えるかということについて、私たちはより自覚的にならなければならない。

インターネットの登場が、脳の機能に影響を与えている

インターネットの登場が、脳の機能に影響を与えている本稿では、人間の脳の働きという視点から、今起こりつつある情報環境の変化を分析し、今後の方向性を探りたい。

世間の脳ブームの中で、「脳が活性化する」ということが「良いこと」のように受け止められる傾向があるが、実際には、脳の中の神経回路網の活動パターンこそが重要である。活性化する領域と、活動が抑えられる領域の「メリハリ」が、本質的な意味を持つ。

自分の母国語を処理している際の脳活動は、まだ習熟していない外国語を処理しようとしている際の脳活動に比べて、領域も限られた「省エネ」モードになっていることが知られている(注1)。私たちの脳が母国語を処理している時には、「ネーティブ」である私たちの脳は負荷が軽くなった分、他の活動に脳内の計算資源を振り向けられるようになっている。

ある新しい技術が脳活動に与える影響は、複線的にとらえる必要がある。脳のどのような機能が活性化するのか、という視点と同時に、どのような機能が抑えられるのかという視点も、同時に大切になる。

たとえば、この文章は活字によって印刷されているが、手書きの文字に比べれば、はるかに読みやすい。古文書などの時代を経た文章は、崩し字などもあって現代の手書きの文章に比べてもさらに読みにくい。歴史学者など、訓練された人しか読めない。活字という技術が登場し、普及することで、脳の視覚野のパターン認識の領域の負荷は、明らかに軽くなっている。

ワープロが普及して、漢字が変換によって打てるようになって以降、漢字を書けなくなった、というのは多くの人が経験していることだろう。それ自体は困ったことであるが、その分、解放されてよく働いている脳機能がある。文章の流れを迅速にとらえたり、全体の構成を見たりといった脳機能は、ワープロの登場によって向上していると思われる。

数式処理ソフト「マセマチカ」を考案したことでも知られる数学者のスティーブン・ウォルフラム氏は、「長い桁どうしの割り算なんて、もはや学ぶ必要がない」と断言する。「コンピューターによってより迅速な計算が可能な時代に、なぜ、人間が計算しなければならないのか」とウォルフラム氏は主張する。

ウォルフラム氏は、天才的と評価される数学者であり、「マセマチカ」は、卓越した数学的洞察に基づいたベストセラー。単純計算に関わる神経回路が負荷を軽くされることで、より抽象的で高度な数学の回路が解放されるのかもしれない。

さかのぼれば、「文字」、及びその前提となる「言語」の誕生自体が、人間の脳の働きを変える画期的な「技術」であった。言語の誕生によって、人間の脳は、巨大な負荷から解放されることになった。言語獲得以前の人間の脳は、見たものをイメージとして記憶する「直観像記憶」を持っていたのではないかという説がある(注2)。言語を獲得することによって、脳は、直観像記憶の負荷から、解放された。目の前を馬が走り抜けた時、その様子を逐一記憶するのではなく、ただ「馬が走った」と言語に置き換えて記憶しさえすれば済むようになった。

言語の処理能力と、直観像記憶が、どちらかが優勢になれば一方の働きが弱まる「トレードオフ」の関係にあることは、言語コミュニケーションを苦手とする自閉症スペクトラムの一部の人が、一度見た風景をあとから正確に絵で描くなどの、すぐれた直観像記憶を示すことからも推定される。

新しい技術が登場することで、脳の活動パターンが変わる。ある回路群に対する負荷は低下し、他の回路群がより活発に機能するようになる。人類の文明はそのようにして前進し、そのような時代の流れの中で、私たちの脳の機能は変化してきた。今起こっているできごとも、そのような文脈の中でとらえなければならない。

デジタル情報が登場し、インターネットを通してさまざまな人、情報のネットワークが構築されるようになった現代。人間の脳は大きな環境変化の中、新たな活動モードを獲得し始めているように思われる。

コロンビア大学のベッツィー・スパロー氏、ウィスコンシン大学のジェニー・リュー氏、そしてハーバード大学のダニエル・ウェグナー氏によって発表された「グーグル効果」に関する論文(注3)は、大きな反響を呼んだ。

ある情報に接した時に、「これ、あとで検索するからいいや」と真剣に記憶しようとしないということは、日常生活でしばしば経験することである。この研究では、「検索してウェブで見ればいいと思うから、覚えない」という現代人の直観が、厳密な検証で裏付けられた。

まず、被験者が答えられないような難しい「トリビア」の問題を考えた後では、コンピューターに関連した単語を処理するスピードが増大することが示唆された。これは、被験者の脳が、無意識のうちに「コンピューターで検索しよう」と準備をしていたことを示す。また、「グーグル」や「ヤフー」など、検索エンジンに関した単語の処理スピードも上がった。

「後にオンラインで見ることができる」情報と、「この場で表示されて、消えてしまう」情報の2種類の情報が提示されたところ、被験者たちは後者をより正確に記憶していた。このデータは「後に検索できる」と思うと、脳はその情報をあまり覚えようとしないことを示唆している。

さらに、次のようなこともわかった。被験者は、ある情報が「この場で消えてしまう」と認識すると、その内容をより正確に記憶している。それに対して、その情報が後にアクセスできる場所に保存されていると認識すると、その内容は正確に記憶してはいないが、「保存されている」という事実自体はより明確に覚えている傾向があることが示された。

また、ある場所に情報が保存されることを明示した場合、被験者は、情報の内容そのものよりも、情報がどこに保存されているかを記憶する傾向があることが、実験で示された。

スパロー氏、リュー氏、ウェグナー氏によるこの論文は、全体として、デジタル情報ネットワーク時代における人間の脳の働き方が、大きく変化している可能性を示唆している。その変化の方向性は、「生きる上で役に立つ」という視点から見て、妥当なものである。

グーグルなどの検索エンジンの登場によって、さまざまな情報に簡単にアクセスできるようになった。そんな中、個々の情報を記憶することよりも、どこにその情報があるか(どのようにすれば、その情報にアクセスすることができるか)ということを記憶しておいた方がより適応的になるのは、時代の流れからくる必然であろう。

もともと、人間の脳は、家庭や会社の中で、誰がどんな情報を知っているかということについての知識を蓄え、生きるために活用している。たとえば、自分自身がコンピューターについて詳細な知識を得ることより、同じオフィスのコンピューター・オタクが誰なのかを知っている方が、トラブルに対処する際に便利で早いというように。

記憶は、社会的な文脈の中に蓄積されている。インターネットの登場によって、その「社会性」の中に、グーグルなどの検索エンジンが主要なファクターとして含まれるようになってきた。今や、私たちの脳にとって、インターネットへの接続を失うことは、物知りの友人を失うことと同じような意味を持つようになってきたのである。

ところで、インターネット上に大量のデータが蓄積されているということは、見方を変えれば、それに対してどのように人間の脳が適応するかという、新しい課題を突きつけていることにもなる。

「ビッグデータ」の時代。大量の情報が、蓄積され、検索可能である。一方、人間の脳の情報処理の能力は限られており、ネット上の情報のすべてに、私たちの注意を向けることができるわけではない。

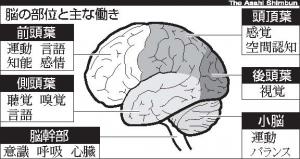

図 脳の部位と主な働き

図 脳の部位と主な働き視覚を例にとってみよう。網膜に入る情報は、毎秒「10の10乗」ビット程度であると推定されており、網膜から視神経を通って脳に送られる情報は毎秒「10の6乗」ビット程度、脳の最初の視覚領域である第一次視覚野(V1)に到達する情報は、毎秒「10の4乗」ビット程度であるとされる。

このように、徐々に情報が絞り込まれる一方で、その表現は、次第に本質を衝いたものになっていく。

高度に集中している心理状態「フロー」の概念を提唱したことで知られるミハイ・チクセントミハイ氏の研究によれば、私たちの意識が処理できる情報は、毎秒100ビット程度。会話をしていると、その情報処理に毎秒40ビット程度の容量をとられるとされている。

これらの容量は、あくまでも概算であるが、いずれにせよ、インターネット上のビッグデータと比較すれば、私たちの脳が処理できるデータは、限られたものとなる。だからこそ、デジタル情報の「編集」が必要となる。ビッグデータが人間の脳にとって福音をもたらす情報環境であるために必要不可欠な要素は、すぐれた編集である。

脳は、もともと、デジタル情報ネットワークが登場する以前から、環境の中の大量のデータに向き合ってきた。視野の中では、同時並列的に多くの情報を得ることができるが、それらのうちのほとんどは認知プロセスの中で認識されず、記憶もされないことがわかっている。

視覚情報のほとんどが、認識も記憶もされずに流れていってしまうことを、「オーバーフロー」と呼ぶ。環境の中の大量の情報は、オーバーフローして、「源泉かけ流し」の温泉のように、流れていってしまう。

意識できる情報の容量は限られているので、環境の中の「ビッグデータ」を全て認識することはもともと無理である。だからこそ、人間の脳は、大量のデータから、その「意味」を抽出するという「編集力」を、長い進化の過程で築き上げてきた。

脳の視覚の回路は、本質的に、情報の「冗長性」を減少させるように働いている。英国のケンブリッジ大学のホラス・バーロー氏は、「冗長性」をいかに減らすかという視点から脳の視覚系の動作を解析している。情報が生きる上で意味のあるものになるためには、冗長性を減少させ、生きる上で資するようなかたちで再構成しなければならない。

ツイッターやフェイスブックのようなソーシャルメディアが大きな力を持つ時代においても、専門的なニュースメディアへの需要が存在し続ける根本的な理由は、ここにある。ビッグデータは人間の脳を自由にするが、同時に、編集の必要性も生じてくる。人間の脳の情報処理の本質は、「編集力」にこそあると言ってもよい。大量のデータがあること自体には、価値があるわけではないのである。

ところで、人間は、ある情報の信頼性や重みを、どのように判断しているのだろうか?

人間の脳には、抽象化の能力があり、媒体に関係なく、情報を「同じ」とみなすことができる。犬にとっては、写真に写った犬は切実な意味を持たないが、人間はペットの写真を持ち歩いて心の支えとする。抽象化したレベルでは、デジタル情報も、紙情報も同じであると考えられる。そのような前提の下に、デジタル情報ネットワーク時代のイノベーションは進行してきた。

しかし、ビッグデータがそのままでは意味を持たないように、人間の脳は周囲の情報を系統化し、意味づけ、編集して初めて活用することができる。情報リテラシーの問題とは、つまり、いかに生きるかということであり、情報の真偽を判断するということも、結局は、それが生きる上でどのような意味を持つかという文脈から離れては存在しない。

情報リテラシーの問題は、生物におけるシグナル認知の問題へと一般化される。一般に、生物は、あるシグナルの背後にどの程度の努力、エネルギーが込められているかということでその強度を認知すると考えられている。生殖のパートナーを選択する「性淘汰」においては、極楽鳥の求愛ダンスのようなシグナルが重要な意味を持つ。

「ハンディキャップ仮説」(注4)は、そのシグナルを生み出すのにどれくらいのエネルギーが必要であったかという認知が、そのシグナルの効果に影響を及ぼすという考え方である。必要なエネルギーはすなわち生きる上でのハンディキャップになり、それにもかかわらず送られるシグナルは、それだけ送り手の生物としての優秀さを表すと同時に、伝達の意図の大きさをも示す。

人間の認知は、抽象化された「情報」の層だけでなく、それがどのように身体化され、物質化されているかということによっても影響を受ける。ある研究では、同じ人物の履歴書でも、重厚なバインダーに閉じられて提示される場合と、軽いバインダーに閉じられて示される場合では、前者の方がより重要な人物として認識される傾向があることが報告されている(注5)。

一般に、デジタル情報は情報の表出、改変が容易であり、その流通も低コストでスピード感をもって行うことができる。それはメリットであるが、一方で、シグナル強度に関する生物の一般原則から見れば、デメリットにもなり得る。

本や新聞など、伝統的な紙媒体に印刷された情報は、文章の編集や校閲などに、それなりのエネルギーを注いでいると推定される。一方、ツイッターのつぶやきなどは、(一般論として)その表出に必要だったエネルギーは、必ずしも大きいとは限らない。

シグナルの強度に関する生物学的原理は、一つの情報メディアが社会の中でどのように受け入れられ、人々の間で定着するかということに重大な影響を与える。抽象化された文脈の中で、情報が等価だと思っていると、本質を見失うことになる。

近年のメディア状況の中でわかりやすい事例は、テレビとインターネットの関係だろう。ユーストリームや、ニコニコ生放送などの新しい映像メディアが登場した時、一部にこれでテレビは衰退に向かうという論調があった。しかし、実際にはそうならなかった。ヒットするコンテンツは、依然としてテレビ局から生まれ、一方、ユーストリームやニコニコ生放送などのメディアは、一時の「目新しさ」を越えて定着はしたものの、コンテンツを生み出す現場としては模索が続いている。

結局、そのコンテンツの制作にどれくらいの人的、資金的なエネルギーを注げるかということで、シグナル強度は決まる。それが地上波か、ユーストリームか、ニコニコ生放送か、あるいはユーチューブかという伝達経路に本質があるのではない。

ユーチューブ上で公開後、2カ月で再生回数が1億回を超える大ヒットとなった韓国の歌手PSYの「江南スタイル」が、地上波テレビ番組や、商業的なプロモーションビデオ並みの資金、手間、エネルギーを注いだものであるのは典型的な例であろう。

情報がどのような媒体で流通するかという問題は、人間の認知のメカニズムと大いに関わる。また、文脈を広げて考えれば、人間という生物種を対象とした生物学の問題でもある。

肝心なことは、「情報」を抽象化した文脈だけでなく、身体化された、生の現場においてとらえることである。そのような視点から見れば、情報の流通が将来デジタル情報ネットワーク一辺倒にならないことは、明白であろう。

紙かデジタルか。「身体性」も認知の重要な要素だ(Alamy/アフロ)

紙かデジタルか。「身体性」も認知の重要な要素だ(Alamy/アフロ)実際、情報関連技術の「ど真ん中」にいる人ほど、紙媒体がすべて駆逐されるという考え方に対しては、慎重な見解を表明している。

イギリスのインディペンデント紙に掲載されたエッセーの中で、著者のイアン・バレル氏は、2006年に行ったビル・ゲイツ氏のインタビューの際、ゲイツ氏が「50年後も紙の新聞は残っていると確信している」と答えたと明らかにしている。

イギリスの「シリコンランダバウト」と呼ばれる地域のオタク集団は、最近、「テック・シティ・ニュース」という名の紙媒体の雑誌を創刊したが、その理由は、「ネットから離れる」ことで、よりリラックスできるからだという。

デジタル情報は、便利であり、発展性もあるが、その文脈だけに浸ることは、生物としての多様性が失われることを意味する。結果として、変化に対してかえって対応できないことにもなりかねない。デジタルこそが未来であるというのは一つのイデオロギーであり、すべてのイデオロギーと同様、暴走する可能性がある。

前頭葉の眼窩前頭皮質を含む文脈依存の神経回路網は、今自分が目にしている文字情報が、デジタルなのか、あるいは紙なのかということによってその動作が変わる。人間の脳にとって、文脈のバランスをとることは、精神の健康上も、必要なことである。そのような視点から見れば、紙の媒体価値は、必ず存在し続ける。

デジタル情報ネットワーク内においても、単一の文脈だけに流通が偏ることには、危険性がある。人間の脳はそのような事態を本能的に回避し、情報流通のモノカルチャーを避けようとする。

大量のデータを蓄積し、それが検索可能であるというデジタル情報ネットワークには、メリットがあるとともに、デメリットも当然存在する。たとえば、写真や動画などがネット上に流出すると、それを完全に削除することは難しい。かつての恋人のプライベートなデータをネット上に公開する「リベンジ・ポルノ」も、社会問題化している。

そんな中で、11年9月にスタンフォード大学の学生たちによってリリースされた「スナップチャット」のように、データが蓄積、検索できるというデジタル情報ネットワークの特性をあえて否定することで、ユーザーに新しい価値を提供する動きも出てきた。

スナップチャットの仕様では、送られた写真や動画を受け手が閲覧すると、指定された時間(13年12月現在、1秒から10秒の間)の経過後データは消えてしまい、サーバーにも残らない。このことが、かえって安心感を与えることになり、ユーザー数が米国を中心に急速に拡大した。

スナップチャットの急成長に他のITベンチャー大手も注目した。ウォールストリート・ジャーナル紙は、スナップチャットの経営陣が、フェイスブックによる30億ドルでの買収の申し出を断ったと報じている。グーグルも、40億ドルでの買収を申し出たが、やはり拒絶されたと報じられている。

スナップチャットの事例が私たちに教えてくれるのは、人間とデジタル情報ネットワークの関係はまだ発展途上であり、さまざまな形が模索されなければならないということである。インターネット上に「ビッグデータ」が存在すること自体は、そのままでは必ずしもユーザーにとってのメリットに直結しない。スナップチャットのように、情報の恒久的保存というデジタルの強みをあえて捨てたサービスが人気を博したことは、極めて示唆的であると言えるだろう。

ここまで、人間の脳の働きという視点から、情報流通のメディアのあり方を見てきた。デジタル情報ネットワークの登場によって、人間と情報の関わり方の、新しい次元が開かれたことは言うまでもない。「ビッグデータ」は、社会の中において、生身の私たちがどのように情報に関わるかという「身体性」のあり方を更新し、その中で私たちは未来のあり方を探り続けている。

人々の情報との接し方において、検索エンジンを窓口とする大量情報との向き合いが重大な意味を持つことは言うまでもない。

人々が、現在よりも「過去」に関する情報と、「未来」に関する情報のどちらをより多く検索するかという「未来志向度」と、その国の一人あたりのGDPの間に相関があるといった研究も報告されている。すなわち、一人あたりのGDPが高い国ほど、「未来」に関する情報を検索している人が多いのである(注6)。さまざまな視点から、私たち人間とデジタル情報の大海の関わりを考える試みは、これからも登場してくることだろう。

これからの時代のあり方を考える上での鍵は、「編集力」にある。ネット上に、かつてないほどのテキスト、写真、動画などの情報が蓄積されていく中で、人間の脳はその「ビッグデータ」のオーバーフローにどのように適応していくのか。情報の信頼性や、意味といった問題群も、広義の意味での「編集」の中に回収されていく。

「編集」の問題は、最近注目される大学の教育改革とも結びつく。いわゆる「リベラル・アーツ」教育は、この世界を認識し、適切な判断をし、行動するための基礎を身につけるものでなければならない。専門化、蛸壷化が、そのような意味での「自由」とは対極にあるからこそ、広い素養を身につけ、批判的思考(クリティカル・シンキング)を涵養する大学教育の必要性が指摘されてきた。

理想的なジャーナリズムは、大学におけるリベラル・アーツ教育と同じ地平にあると言ってよいだろう。単にネット上にビッグデータが存在しているだけでは、人々は簡単に蛸壷化する。自分の興味のある情報だけを拾ったり、気の合う仲間たちと閉ざされたコミュニティーを作ったりしているだけでは、真の「自由」には到達できない。

ビッグデータの時代だからこそ、経験と見識に裏付けられた編集力が必要とされる。そこに、ジャーナリズムの未来もあるだろう。すぐれたジャーナリズムは、私たち一人ひとりが人間としてより良き存在になるための支えにならなければならない。

脳は、長い年月をかけて、環境の中の大量の情報を編集し、意識の限られた情報チャンネルの中に反映させる自然の技術を編み出してきた。編集は、人間の脳の情報処理が直面する問題の本質である。

デジタル情報ネットワークが文明の中に登場してからの時間は、人間の進化の長いタイムスケールから見れば、まだ一瞬のことに過ぎない。デジタルと紙媒体が、今後人間の身体性を巻き込んで、どのように編集を進化させていくのか。ジャーナリズムが果たすべき役割は、何か。デジタル情報時代における「編集」の模索という物語は、まだ始まったばかりである。

注

1 Leonard, M.K. et al.(2011).Language proficiency modulates the recruitment of non-classical language areas in bilinguals. PLoS One, 6(3), e18240.

2 ニコラス・ハンフリー著、垂水雄二訳『喪失と獲得—進化心理学から見た心と体』(紀伊國屋書店、2004年)

3 Sparrow, B., Liu, J. & Wegner, D.M.(2011). Google effects on memory:Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science 333(6043), 776-778.

4 Zahavi, A.(1975). Mate selection-A selection for a handicap. Journal of Theoretical Biology, 53(1), 205-214.

5 Ackerman, J. M., Nocera, C. C. & Bargh, J. A.(2010). Incidental haptic sensations influence social judgments and decisions. Science 328(5986), 1712-1715.

6 Preis, T., Moat, H.S., Stanley, H.E., Bishop, S.R.(2012). Quantifying the advantage of looking forward. Scientific Reports 2, 350.

◇

茂木健一郎(もぎ・けんいちろう)

脳科学者、ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。

1962年東京都生まれ。東京大学理学部、法学部卒業後、同大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。理化学研究所、英ケンブリッジ大学を経て現職。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードに脳と心の関係を研究する。2005年『脳と仮想』で小林秀雄賞、09年『今、ここからすべての場所へ』で桑原武夫学芸賞を受賞。

※本論考は朝日新聞の専門誌『Journalism』2月号から収録しています。同号の特集は「『だってネットに出てたもん』を考える」です

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください