2014年04月11日

ここでは、日本を覆う「正解主義」の現状をいかに突破するか、その可能性を探ってみたいと思う。「正解主義」とは、物事には必ず正解があると信じる宗教のような態度のことだ。

読者はみな中学時代、国語の時間に太宰治の名作「走れメロス」を読んだことがあるはずだ。短い文章で完璧な物語が語られる。

あとで試験に問われるのは「帰り道のメロスの気持ちとして、一番正しいのはつぎのア、イ、ウ、エのどれですか?」という設問。いわゆる四択問題だ。常に出題者から選択肢が示され、正解を当てさせられる。

こういう問題を2千も3千も解いていれば、選択肢は他人が示してくれるし、その中に正解は必ずあるという態度が染み付いてしまう。

これは一例に過ぎないが、日本の教育制度は明治以来140年間、教科書を教師が一斉に授業する方法でこのトーン&マナーを守り続けてきた。

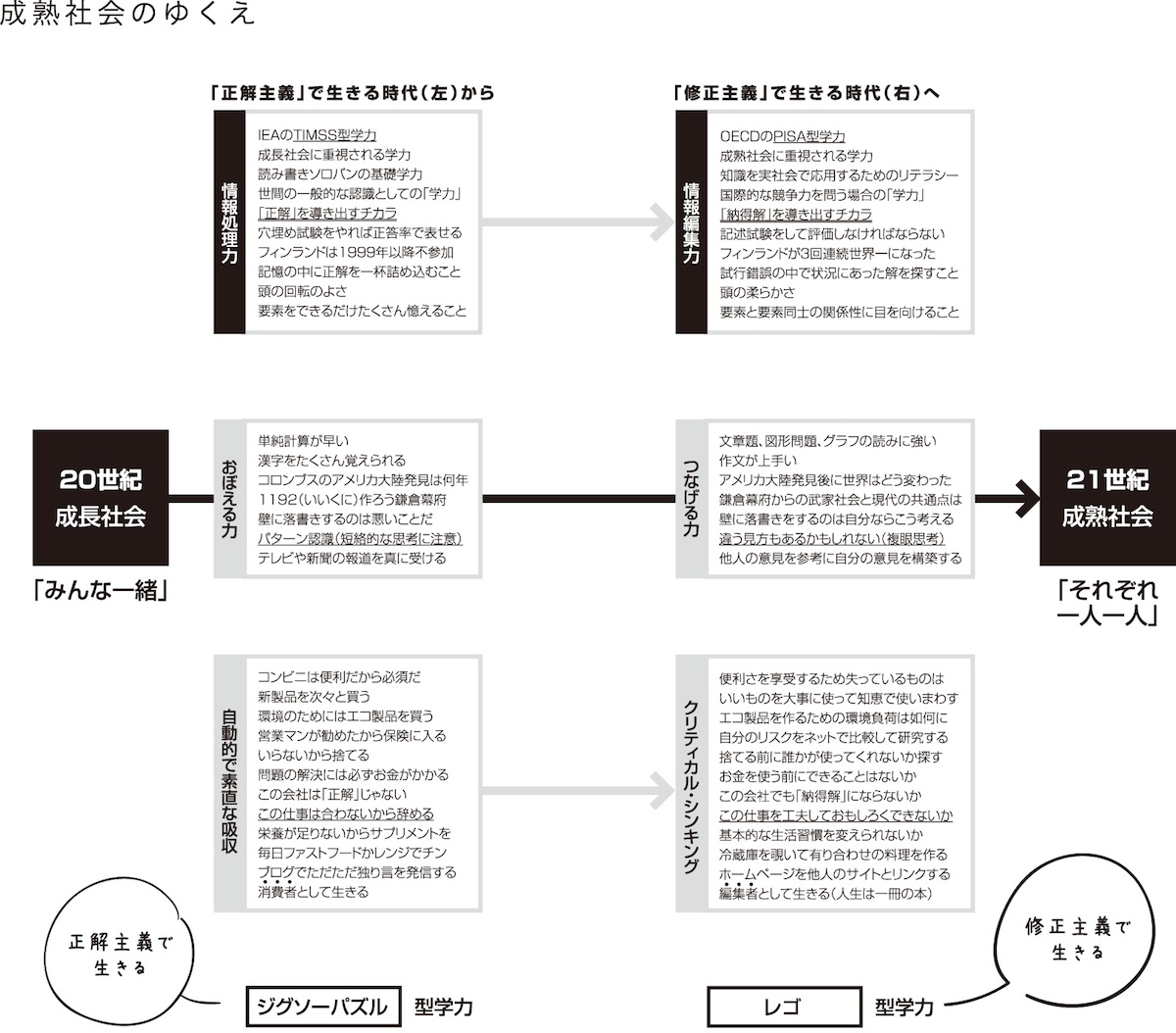

たしかに、一昔前の成長社会では「大きいことはいいことだ」「買うなら安いほうが良い」というように正解が多かった。このように日本人一般にみんな一緒の正解が多い社会では、正解を早く正確に当てる力、すなわち「情報処理力」が大事だった。

しかし、1998年あたりから始まった成熟社会では違う。社会の多様化が進み、システムが複雑になり、変化のスピードも速い。高齢化とグローバル化が世界を縦横に拡張することが、これを加速する。もはや正解は一つではないから、次に述べる「情報編集力」のほうが大事な時代に突入した。

いま企業が求めるのは、四択問題の出題で、正解を一つ選べば良いと信じるような人材ではないだろう。四つの選択肢を自ら設定し、自分で仮説を立てたうえでまず手始めにどれかをやってみて、試行錯誤のなかで納得できる解=「納得解」を探すことができる人材こそが求められる。

自分の知識、技術、経験に他者の知恵や技術もつなげて思考しながら、「修正主義」で判断し行動できる人間。こうした思考力・判断力・表現力のある人物のことを「情報編集力」のある人と呼ぼうと思う。

図1 成熟社会のゆくえ 「正解主義」で生きる時代から、「修正主義」で生きる時代へ

図1 成熟社会のゆくえ 「正解主義」で生きる時代から、「修正主義」で生きる時代へ 「正解主義」の影響を受けているのはじつは子どもだけではない。「正解主義」的教育にドップリ浸かってきた結果、大人でも、正解か不正解かの二項対立の図式でものごとをとらえる傾向が強くなっている。

たとえば、現政権が日本史を必修化する方針を掲げると、ジャーナリズムはすぐにイデオロギー的な賛成論、反対論に終始しがちである。日本史の必修化=太平洋戦争を肯定する教育への傾斜=右傾化とつなげるパターン認識だ。

しかし、教育現場の実態を知っているものなら誰でも、3学期が短いために歴史の勉強は近現代史に入ったところで時間切れになってしまうことを知っている。

卑弥呼の昔から源平合戦、そして日本人がみんな大好きな信長、秀吉、家康と明治維新の志士たちの奮闘を物語っていると、太平洋戦争を学ばずに終わってしまうのだ。

結果、私たちのほとんどが「なぜ、戦争を始めざるを得なかったのか?」と「なぜ、戦争に負けたのか?」の問いに答えられない大人に育つ。

世界的に評価が高かったフィンランドの教育現場を視察した折、その社会科の教科書の大半が、隣国スウェーデンやドイツ、ロシアとの戦争の記述と写真で埋め尽くされていたことに衝撃を受けた。自分たちはそのように独立を獲得したんだという誇りと覚悟の表れだろう。

私たちも、なぜ太平洋戦争を始め、なぜ負けたのかをきちっと学ぶことなくして戦後に決着をつけることはできないと思う。百田尚樹原作による映画『永遠の0(ゼロ)』の大ヒットは、このことを暗示してもいる。

では、どうやって現代史を学ぶ時間を確保すればよいのか。しかも、正解主義で暗記させるのではなく、「戦争の他に外交的手段がなかったのか」「何を取引したかったのか」「どこなら敗戦を迎える前に幕引きができたのか」をディベートするような授業スタイルが望まれるから、一方的な一斉授業より時間がかかる。

私は、明治維新以降の近現代史を最初にやって、あとは歴史を遡るように教えたらいいのではないかと考える。また、日本史の流れのなかで世界史と地理を合わせて学んだほうが頭に入りやすいはずだから、高校以降はこれらを総合的に学べるような教科の再編が必要だろう。

歴史をすでに決した正解の束としてとらえるのではなく、「もし、そのとき別の選択肢を選んだら」という視点で議論する習慣をつけることで、「情報編集力」を鍛えることもできるはずだ。

そのような思考訓練の蓄積が、日本の民主主義を進化させる。地方分権が叫ばれて久しいが、コミュニティで解決すべきことをもっと住民自治に任せていくためにも、短絡的な白か黒かのパターン思考ではなく、クリティカル・シンキング(複眼思考)の訓練が、子どものころから必要なのである。

頭を「正解主義」の呪縛から解き放って、クリティカル・シンキングのクセをつけるには、週に1回でも、正解が一つではない課題をじっくり議論することが大事になる。それが、私が和田中で実践し続けた[よのなか]科の授業である。

では、どんな授業なのか?

正解が一つではないテーマを、ブレーンストーミングしたり、ロールプレーしたり、ディベートしたりする手法だから、通常の一斉授業とはトーン&マナーが異なる。ワークショップ型と表現したほうがいいだろう。実際の世の中で起こったケースから、それぞれ一人一人の人生で遭遇するリスクをマネジメントできる力を養う授業だ。

たとえば「ハンバーガー店をどこに出店すれば儲かる店になるか?」を討議して地域社会の人々にプレゼンしたり、「自転車放置問題はどうすれば解決するのか?」をブレストしてゲストティーチャーとして呼んだ市議会議員に提案したり。

あるいは「自分が首相だったら大きな政府と小さな政府、どちらを目指すか?」というロールプレーを、同じくゲストとして招いた官僚の前で披露したり。

写真1 東京都杉並区立和田中で[よのなか]科の授業をする筆者

写真1 東京都杉並区立和田中で[よのなか]科の授業をする筆者和田中では、このほかに1年生のときから、次のような問いかけに対して意見文を書くことを義務づけた。

「中学生に携帯電話は必要か」「中学校に制服は必要か」「電車やバスに優先席は必要か」「中学生はもう大人であるか」……。まず賛成か反対かを表明し、その理由を述べさせる。[よのなか]科に参加して意見を述べるための意見文演習だが、教育界の用語では「言語活動の充実」と呼ばれる。3年間で50回も書けば、[よのなか]科の授業と合わせ、PISA型学力(後述)や「情報編集力」が向上するはずだ。

目立たない効果なのだが、地域の大人たちが授業に参加して「ナナメの関係」から同じ班で学ぶ子どもたちを勇気づけ、発言を促し、褒めてくれることで、親や先生ではできない「自己肯定感」を高める効果も期待できる。

いい大学に入って、いい会社に入れれば、安泰な人生が約束される「みんな一緒の高度成長社会」は終わった。日本人の幸福論として、みんな一緒に共有できる共同幻想はバブルとともにはじけ、もはや会社も国も一人の人間の一生を支えてはくれないことがバレたのだ。それが成熟社会の実相だ。

だから、子どもたちは(本当は大人たちも)「それぞれ一人一人の幸福論」を自分で編集できる力がないと幸福になれない。そういう時代に必要なのは「情報編集力」なのである。

「本来教育というのは人間が教えるべきもので……」というのが、反ICT(情報通信技術)教育派の典型的な論調だ。

その系として「心が伝わらない」とか「鉛筆での筆記が大事だ」とか、果ては「目が悪くなる」という批判まで登場する。いったい批判者自らはケータイを一切使わない人なのか、TVを一切見ないのか、デジタル技術満載の車に乗らない生活者なのか、と疑いたくもなる。

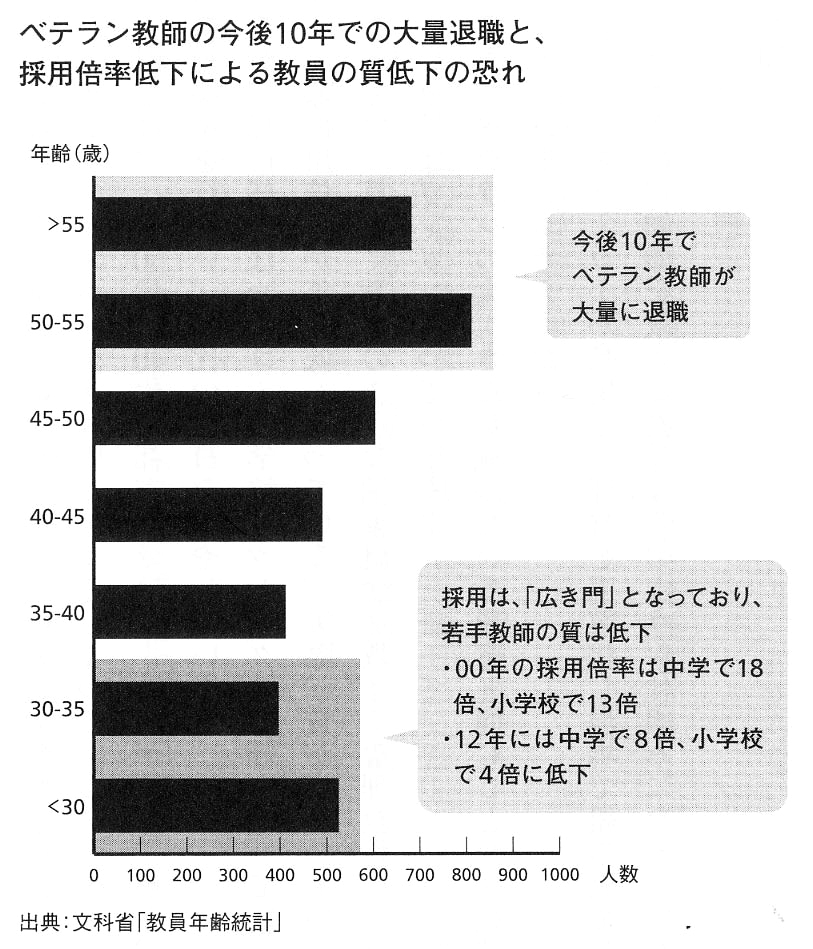

結論から言って、教材のデジタル化とその指導方法の標準化を急がないと、50代のベテラン教員がいなくなる10年後から授業や生活指導の技術の継承はたいへん難しくなる。

義務教育界最大の問題は、歴史教育でも道徳教育でも英語教育でも、ICT教育でさえもなく、じつは学習指導や生活指導の経験豊かなベテラン教師が大量退職し、いっぽうで、新規採用教員の応募採用倍率が(都市部でとくに著しく)下がっていること。教師の質が保証できなくなることなのである。

たとえ定年退職後に嘱託や講師のかたちで残る先生がいたとしても、常勤ではないので職員会議には出ないし、部活の顧問もしない。週に何日とか何時間とか学校に来るだけだから、若手の先生を指導する余裕もない。夜遅くまで残って、学年の問題解決の場に臨みながら、後輩にそのノウハウを伝授することもできなくなるのだ。

つまり、あと10年すると、ほとんど20代と30代の若手の先生だけで学習指導や生活指導を行わなければならないようになる。

図2 大量退職と、教員の質の低下

図2 大量退職と、教員の質の低下まず、板書やノート作成の細かいノウハウ、一人一人への学習フォローの仕方、複雑化する家庭の事情を背景にした親や地域との付き合い方、軽度発達障害への対応、イジメや事件など多様な局面での生活指導の機微など、ベテランから若手に自然に引き継がれていたノウハウが途切れてしまう。さらに、若手がやるべきことが、校務分掌を含めて、今よりもっと膨大に膨れ上がるということだ。

だから、20代、30代の若手教員には、デジタルツールという武器を持たせて送り出すことが必須なのである。授業のクオリティをできるだけ均一化し、しかも一人一人に合わせた指導をしやすいように。「情報処理」っぽい仕事はできるだけデジタルツールに移行させ、若手先生の人間としてのキャラがより発揮されやすいように。教員の仕事を「情報編集」のほうに寄せるシフトチェンジが必要だ。

住宅業界でこの50年の間に起こった「熟練大工の減少」が、教育界では10年で(5倍のスピードで)起こると考えてもらいたい。

住宅業界では、ハウスメーカーが成長して、工場への工作ロボットの導入と新築現場での標準化が起こることで、この事態を乗り切った。

教育界でも同じことだ。現場での指導の標準化と機械化(デジタル化、児童生徒1人1台のモバイル端末による授業スタイルの一新)が起こらなければ、この変化の波を乗り切れないだろう。

しかし、例えば、iPadのようなタブレット端末にPDFで教科書のページを放り込んだものをすべての小中学校に撒いたところで、教育現場はまったく変わりはしない。最初は珍しいからワアワア騒がれるかもしれないが、やがて小さな子はゲームを、大きな男の子はスケベサイトを、女の子はジャニーズ系のHPに夢中になって、勉強どころではなくなるだろう。それどころか、ケンカの時には投げ合いが始まり、壊れた端末を修理するのに膨大な手間がかかるようになる。

だから、私が教育現場に10年以内にぜひ欲しいと思うのは、一枚の紙のような、折り曲げても大丈夫なB4サイズのディスプレーだ。もちろん、入力機能付き。仮にこれを「電子ノート」と呼ぼう。ザラッとした紙のようで、書き込みに摩擦があるもの。紙に文字を浮き上がらせるような折り曲げ可能なディスプレーは、モノクロならもう技術ができているから、カラーも時間の問題だとは思う。

そして、もっと欲しいのは、最高の先生の授業映像をオンデマンドで供給してくれるクラウド側のプラットホームだ。

詳しくは拙著『負ける力』(ポプラ新書)の第5章に解説しておいたので参考にしてもらいたい。

簡単に言ってしまえば、日本中から集めた最高の先生の授業映像データベースをつくるということ。やがては世界から集めてくることになるだろう。

紙面1 朝日新聞2014年1月4日付朝刊

紙面1 朝日新聞2014年1月4日付朝刊具体的に言えば、ある単元(たとえば算数の分数で最大公約数と最小公倍数とか)を教えるのに、一番教え方が上手な先生を探し出し(最初は協力してくれる塾や公立私立の先生から)、授業をビデオで撮らせてもらってカリキュラムのベースを作る。

それを当初導入した自治体での利用に限らず、広く日本中の不登校児や世界中の日本語で教育を受ける権利のある在外子女にも広げ、このバーチャルな学校「最高の授業net」の児童生徒としてサポートする。

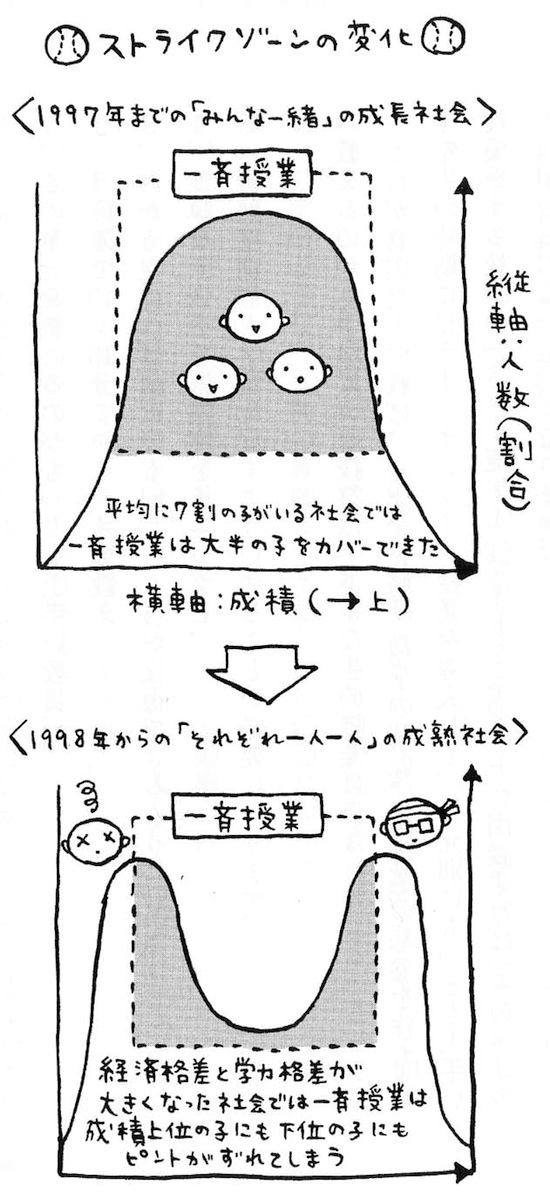

もはや、経済的な格差だけでなく、大人も子どもも日本人全体が多様に分かれてきていることを教育界も直視しなければいけない。

「みんな一緒」の幻想を抱いたまま日本人の7割が平均的な中間層をなしているはずだと勘違いして、その中間層をつくるための「平均的な一斉授業」を続けていると、膨大な「できない子」と、飽き飽きしている「できる子」の両方を増産してしまうことになる。現実はそうなっているからこそ、そのフラストレーションから、いじめも不登校も、落ちこぼれによる教室崩壊も止まらない。

図3 ストライクゾーンの変化 藤原和博著『負ける力』から

図3 ストライクゾーンの変化 藤原和博著『負ける力』から今日のように理解度/習熟度の差が大きくなった社会では、とりわけ算数/数学と英語では、同じ教科書の内容を同じスピードで同じ教員が黒板を背にして一斉授業することは、できない子にとって一種のいじめであり、できる子にとってもネグレクトという名の虐待であるとさえ言えよう。

この状況を救うには、(1)その単元をもっとも教えるのが上手い教員が、(2)多段階で10分から15分ずつ教え、(3)分からなければ何度でも同じところが反復できるようにして(ビデオならできる)、(4)簡単なテストで習熟度をチェックし、(5)習熟度別個別学習を促すようにすることが必要になる(ビデオなら前に戻ることも可能だ)。

教えるのが上手な先生のビデオ授業は、下手な先生の生の授業に優る。

これが真実だとすれば、まず算数/数学の基礎、論理脳の基盤をつくる小学校3、4年生からビデオ授業を導入して、単元別にもっとも上手い授業をする教師の「スター誕生!」サイトをネット上に開設すれば、そのメリットは計り知れないものになるはずだ。だから「最高の授業net」は、算数から実験をスタートさせた。

こうすることで、教室で普通の教員が何をすればいいかも、もっと明確になる。教室をマネジメントする教員の役割は、下手でも無理矢理一斉に教えることではなく、次のような、人間の教師にしかできない活動になるはずだ。

(1)この単元を学ぶ意義のオリエンテーションと動機づけ

(2)自分が得意な授業は生で、そうでないものはビデオで(これによって、小学校の先生がオールマイティであることから救われ、得意な国語は自ら教えるが、不得意な理数は児童とともに学びながらサポートする余裕が生まれる。また、場合によっては先に家でビデオを見せる「ビデオ予習型授業」を実施してもよい)

(3)ビデオ学習でついていけない子の発見

(4)一緒に画面を見ながら横に座って何が分からないか、どこでつまずいているのかを知ること

(5)できる子は次段階へ行ってよいと促したり、分からない子に教えさせたり(とくに高学年では学び合いの促進を図ること)

(6)チェックテストから各自の習熟度段階を評価すること

(7)褒めること

(8)宿題を個別段階ごとに出すこと

(9)家庭学習の指導と、場合によっては親への習熟度のメール連絡。協力の得られない家庭の場合は、本人に放課後や土曜日に(たとえば図書室や土曜寺子屋のような居場所で)反復もしくは事前学習を促すこと

(10)質問に答えること

こうして知識教育(知育)について、「最高の授業net」による効率化が進み、手間が省けるようになれば、先生たちが人間的に振るまう時間をつくり出すことに貢献できる。体育、徳育は別の話だ。

しかも、「情報処理力」側で必須の詰め込み教育や暗記学習がタブレットやスマホによって時間短縮されれば、「情報編集力」側の学習、すなわち、[よのなか]科のようなブレスト、ロールプレー、ディベートを駆使したコミュニケーション型の学習時間を増やすことができるだろう。

究極は、知識学習は家やスマホでやり、学校では、人間が集まらなければできない討議や実験をたっぷり行う。これが理想である。

OECD(経済協力開発機構)が12年に実施した5回目の学習到達度調査(PISA調査)の結果が昨年12月に発表された。

その結果を受け、おおむね日本の子どもたちの学力が向上したとして、新聞各紙は「日本の学力回復鮮明」とか「脱ゆとりが要因」と報道した。しかし、これは誤報に限りなく近い誤解だ。

まずPISA調査は00年に1回目が行われて以来、3年に1回実施されているが、どんどん参加国が増えていてランキングを単純比較できない。

ちなみに当初は32カ国だったのが近年は65カ国・地域と倍に増えている。しかも、最近では問題を公表しているために同じ問題は使わないから、順位が上がっても「学力が回復した」とは言えない。

さらに「ゆとり教育」を改めたから順位が上がったかのような表現がされているのだが、これは完全な勘違い。

なぜなら、「脱ゆとり教育」を標榜して教科書の内容を3割増量し、英・数・国の教科を1コマずつ増やすカリキュラムが中学校で全面実施されたのは12年だから、12年のPISA調査を受けた15歳の生徒は「脱ゆとり教育」を受けていたわけではないからだ。

したがって今回の好成績を「『ゆとり教育』からの転換で学力が着実に向上した」というように報道するのは、事実と矛盾する。池上彰氏は朝日新聞のコラムでこれをすぐに指摘していた。

文部科学省の発表モードのまま、裏取りもせずにそのまま記事にしたからだと思う。こうした問題は、日本の報道機関が記者クラブ制をとり続ける限り、常に起こりうるだろう。

一方で、新聞ジャーナリズムにとって、もっと深刻な問題がある。

草の根ジャーナリズムがネット社会のなかで立ち上がっていて、評判の蓄積のほうが専門家の判断より信任される時代がきていることだ。

信任(クレジット)とは、感情的な共感と理性的な信頼の関数だ。

ネット上では、「いいね」や素人の評判が星の数とリンクして一種の「格」を形づくる。私は新聞社が前記のようなサボりともいえるあまい取材を繰り返していたら、もうすぐ、ネットの信頼性が新聞を逆転する時が来るだろうと思う。

新聞が持っている信任(クレジット)の半分は、それが宅配されることで保証されている。

人々は、新聞に対してはもともと、「ニュースの価値」にではなく「ニュースが届く安心」に保険料を払っている側面がある。つまり、宅配される新聞を届ける新聞社は、ジャーナリズムというより、保険業の一種だったとも考えられるのだ。

すると未来の姿は二つに絞られてくるだろう。

保険業を徹底するか、人々の「情報編集力」を刺激する素材を提供するジャーナリズムとして生き続けるかだ。

とりわけ、教育ジャーナリズムについていえば、ただでさえ内向きで隠蔽体質の教育界を開くことに貢献する一方で、良質なディベート素材を提供するリソースにもなってもらいたいと願っている。

記事が「正解」なのではなく、読者の「納得解」を導く思考の道具として。

◇

藤原和博(ふじはら・かずひろ)

教育改革実践家、元東京都杉並区立和田中学校長。

1955年生まれ。リクルートの営業統括部長、同フェローなどを経て、2003年から5年間、和田中学校長を務めた。現在は「よのなか科」をもって学校を社会に開くために活動している。著書に『坂の上の坂』『負ける力』

※本論考は朝日新聞の専門誌『Journalism』4月号から収録しています。同号の特集は「教育はどこへ行くのか?」です

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください