2014年10月25日

今年の夏、バケツに入れた氷水をかぶってALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病に対する支援を呼びかける「アイス・バケツ・チャレンジ」が世界中を席巻した。

フェイスブックのマーク・ザッカーバーグをはじめ、マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルのティム・クック、グーグルのラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン、アマゾンのジェフ・ベゾス、ソフトバンクの孫正義、楽天の三木谷浩史など、IT業界のトップが次々と氷水をかぶっていった。

そしてその映像が、ツイッター、フェイスブック、ユーチューブといったソーシャルメディアを通じて拡散していった。

例を挙げればきりがないが、スピルバーグ、レディー・ガガ、ネイマール、AKB48から山中伸弥教授まで、これほどの広がりをもったチャリティー運動は歴史上例を見ない。

実はこの現象は、いまネットメディアで一番ホットな話題の一つである「バイラル・マーケティング」の典型的な成功事例なのである。

バイラル・マーケティングの「バイラル」とは「ウイルス性の」という意味で、口コミによって、まるでウイルス感染のように、人から人へ情報が爆発的に伝達していく様子を表現したものである。

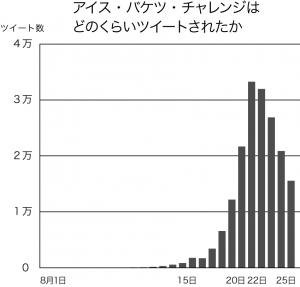

図 アイス・バケツ・チャレンジに関するツイート数の推移(8月1日から26日まで)ユーザーローカル Social Insight調べ

図 アイス・バケツ・チャレンジに関するツイート数の推移(8月1日から26日まで)ユーザーローカル Social Insight調べ今回の現象は自然発生的なものではなく、ALS協会やその関連の人々のひたむきな努力や強い思いがソーシャルメディアを通じて、多くの人々の共感を連鎖反応的に呼ぶことによって爆発的に広まったのである。

実は、アイス・バケツ・チャレンジには前史があった。

2013年から14年の冬の間、水をかぶったり冷たい川などに飛び込んだりして、任意のチャリティーへの支援を呼びかける「コールド・ウオーター・チャレンジ」が、ちょっとしたブームとなっていた。

ルールは、(1)指名された人は24時間以内に、寄付する、冷たい水を浴びる、両方する、のいずれかを選ぶ(2)次にチャレンジをする人を3人指名する(3)その映像をSNSにアップする、というように基本的に同じものであった。

ただし、両者には次のような違いがあった。

ひとつは、「寒い冬に水をかぶるか川などに飛び込む」から「暑い夏に氷水をかぶる」という点。もうひとつは、「任意のチャリティーに寄付する」から「ALSに寄付する」という点である。

実はコールド・ウオーター・チャレンジでは、冷たい水に飛び込んだ少年が溺死するという事故が起き、非常に危険な行為でもあるのだ。

一方、暑い夏にバケツに入れた氷水をかけるというのは、スポーツ界で「手荒い祝福」としてよく行われているイタズラだが、今回は目的がはっきりすることで、ポジティブな印象を与えることとなった。

もうひとつ、「爆発」の決め手になったのは、テーマをALSに絞った点であった。

これは7月15日にゴルフプレーヤーのクリス・ケネディが寄付先にALS協会を選んだのが最初とされている。妻のいとこの夫がALS患者だったからである。

その後、アイス・バケツ・チャレンジはALSサポーター・ネットワークの間で熱心に流布され、7月31日にボストン大学の元野球選手で、ヨーロッパでプロ野球選手として活躍したALS患者、ピート・フレイツが投稿した動画がきっかけとなって爆発的に広まる。

ALS協会は、7月29日から8月18日までの間に、通常の9倍の1560万ドル(約16億円)の寄付金が集まり、30万人以上の新しい寄付者が現れたと発表している。

8月18日には、フェイスブックが、「アイス・バケツ・チャレンジ」に関連して240万の動画がシェアされ、2800万人以上が投稿、コメント、「いいね!」を付けたと発表した。

日本でのバイラルの様子は、掲載した上のグラフが示している(図)。これによれば、孫正義やAKB48などがチャレンジした8月20日ごろから急増し、テレビで数多く報道された22日にピークを迎え、23日から下がり始めている。

アイス・バケツ・チャレンジには、「不幸の手紙」と同じではないか、不真面目だなどさまざまな批判がある。しかし、難病のALSに皆で取り組もうという機運を盛り上げた点は大いに評価されるべきであろう。

確かにそこには「遊び」的要素がある。

深刻な問題に深刻な顔をして取り組むのもいいが、そこにうまく「遊び」を盛り込むと、人々の共感を呼び、バイラルが発生する。今回の現象から学ぶべきはその点であろう。

◇

※本論考は朝日新聞の専門誌『Journalism』10月号から収録しています。同号の特集は「「アベノミクス」はどうなるのか?」です

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください