知りたいという願いに答え、幅広い情報を丁寧に解説し、信頼感を得ていくという原点

2014年12月27日

エボラ出血熱の感染拡大が続いている。この記事を執筆している時点で、全世界での感染者数は1万3000人を突破した。

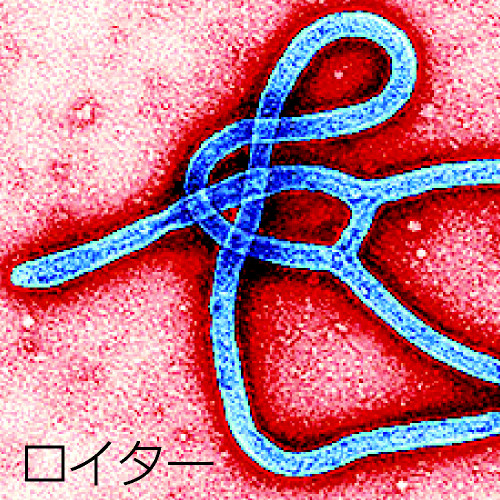

エボラウイルスの透過型光学顕微鏡写真(ロイター)

エボラウイルスの透過型光学顕微鏡写真(ロイター) ニューヨークなど先進国の都市でも発症者が出ており、一部でヒステリックな反応が表れている。パニックとまでいかなくても、病気に関する誤った噂を流布する、あるいは陰謀論のように悪質なデマを吹聴する動きも見られる。

このような状況では、何より正確な情報が伝わることが望まれる。しかし既存の報道機関やソーシャルメディアは、十分な役割を果たせていない。テレビニュースや新聞では、特集を組んだとしても時間や紙面に限界があり、体系立てた情報を伝えることが難しい。

ソーシャルメディアではより情報が断片的で、逆に噂話の温床となっている。米アイオワ州では、公衆衛生省がソーシャルメディア上での誤った情報を公的に否定するまでに至った。

ただ彼らのような公的機関については、住民から十分な信頼感を得られていないという問題がある。

特に米国では、対策にあたるホワイトハウスやCDC(疾病対策センター)に対する不信感から、独立した情報源としてウィキペディアに期待する人々が増えていることをニューヨーク・タイムズ紙が報じている。いまやそのアクセス数は、CDCや著名な医療機関の公式サイトと肩を並べるほどだ。

こうした中、興味深い取り組みが始まっている。エボラ出血熱のみに焦点を当て、関連情報やニュースをまとめたサイト「エボラ・ディープリー」(www.eboladeeply.org)である。

10月15日に立ち上げられた同サイトでは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください