息長く続く中日新聞の震災・防災報道

2016年02月15日

トントントン―。

仮設住宅の二重になった戸の外側のほうをたたくが、反応がない。今度は「ごめんください」と言いながら、少し力を込めてたたく。もう少し粘ろうか、帰ろうかと思案していると戸が開き、知らない男性が顔を見せた。会いたい人の名前を告げると、首を横に振りながら「仕事に行って、いない」と静かに言った。

2011年3月11日の東日本大震災の津波で町の中心部が浸水し、当時の町長と職員計40人が亡くなった岩手県大槌町。私は14年10月、後述する連載「四年目の被災地から」の取材の途中で立ち寄った。

この町は、私にとって忘れられない場所だ。11年3月下旬、妻と幼子2人を亡くした男性を避難所で見つけて取材した。年齢は2歳上で私と同じくらいなのに、男性は津波に家族を奪われ、一人だけ取り残されてしまった。記者になって4年。帰りの車の中で、初めて涙を流しながら原稿を書いた。

男性のその後を記事にできる見込みはほとんどなかったが、震災直後の大変な時期に取材に協力してもらった感謝の気持ちから、メールを送ったり、電話をかけてみたり、冬には古里のミカンを送ったりした。だが、これまで一度も返事がなく、ずっと気になっていた。

あれから3年半がたった14年10月。訪れた日は土曜日で、仕事は休みだと思っていた。出てきたのはこの男性の父親だった。訪問の趣旨を伝えたものの「仕事には行っているが、まだ……だめだな」とつぶやいた。

「家に引きこもっている」「生きていない」。そんな不安も頭をよぎっていただけに、ひとまず、仕事に行っていることにほっとした。一方で、訪れる前には「4年目にもなれば、少しは気持ちも上向いているかも」という思いもあった。何年たっても癒えることのない心の傷の根深さと自分の考えの甘さを思い知り、海から吹き付ける風が一層冷たく感じられた。

本稿は巨大地震にどう備えるかというテーマだが、まずは東日本大震災後に中日新聞社がどのように報道してきたのか、私の経験を交えながら紹介したい。

中日新聞は東北地方では発行されていないが、発生直後から、名古屋、東京両本社の社会部の記者を派遣し、1週間から10日間交代で取材を進めた。3月中旬からは、岩手県の内陸部、奥州市のホテルを岩手、宮城両県の取材拠点とした。当初は記者とカメラマン4人ずつ、デスク1人という態勢だった。

当時私は入社4年目で、三重県松阪市の松阪支局にいた。市役所内の議場から記者室に戻ると、テレビでは津波が仙台平野を襲う様子が映し出されていた。部屋にやってきた当時の市長と「これは現実なんだろうか」と言いながら、ぼうぜんと映像を眺めていた。

とてつもないことが起こっている。記者としてはやはり取材したいが、地方からは行けないだろうとあきらめていた。発生1週間後、編集局幹部が「社会部の記者だけでなく地方の若手記者にも経験を積ませる」との方針を打ち出し、私も行けることになった。

私は、名古屋社会部の先輩記者とともに3月24日に取材拠点に入り、4月1日まで岩手県陸前高田市や大槌町、山田町を中心に回った。「この惨状や悲しみを語るには、人の死をもってするしかない」。いつの間にか確信めいた考えを持っていた。家族を亡くした人を捜し、その人たちの悲しみを書いた。

名古屋本社管内からの記者の派遣は、震災から1年後の12年3月まで途切れなく続いた。奥州市のホテルの取材拠点も維持した。その後は、震災の月命日前後に記者が出張して現地で取材するとともに、中日新聞の発行エリアでも東北地方を支援する個人や団体を取材し、社会面や地方版で紹介した。

3年目からは、被災地で暮らす人たちの日常を紹介する連載「三年目の被災地から」を朝刊第二社会面で始めた。

記者が岩手、宮城、福島の3県の沿岸部に1週間から10日間滞在して取材。月命日の前後の紙面で「被災地の今」を伝えた。社会面に載る被災地の記事というと、親族や親しい友人を亡くした人たちの悲しみや、再起に懸ける人たちの熱いドラマなど、どこか特別感がある話が多い中、切り口を変えたこの連載は、読者にも新鮮に映ったと思う。

紙面1 2014年10月23日から掲載された「紙の地図 心の地図」の1回目の紙面

紙面1 2014年10月23日から掲載された「紙の地図 心の地図」の1回目の紙面4年目、5年目も社会部の遊軍や警察署担当の記者、地方支局勤務の記者が取材に行った。私は14年10月分を担当。テーマは地図(紙面1)。住宅地図大手「ゼンリン」の社員が震災後、津波で被災した場所を歩き回って再び新しい地図を作るまでや、使い手の地図に対する思いを取り上げた。

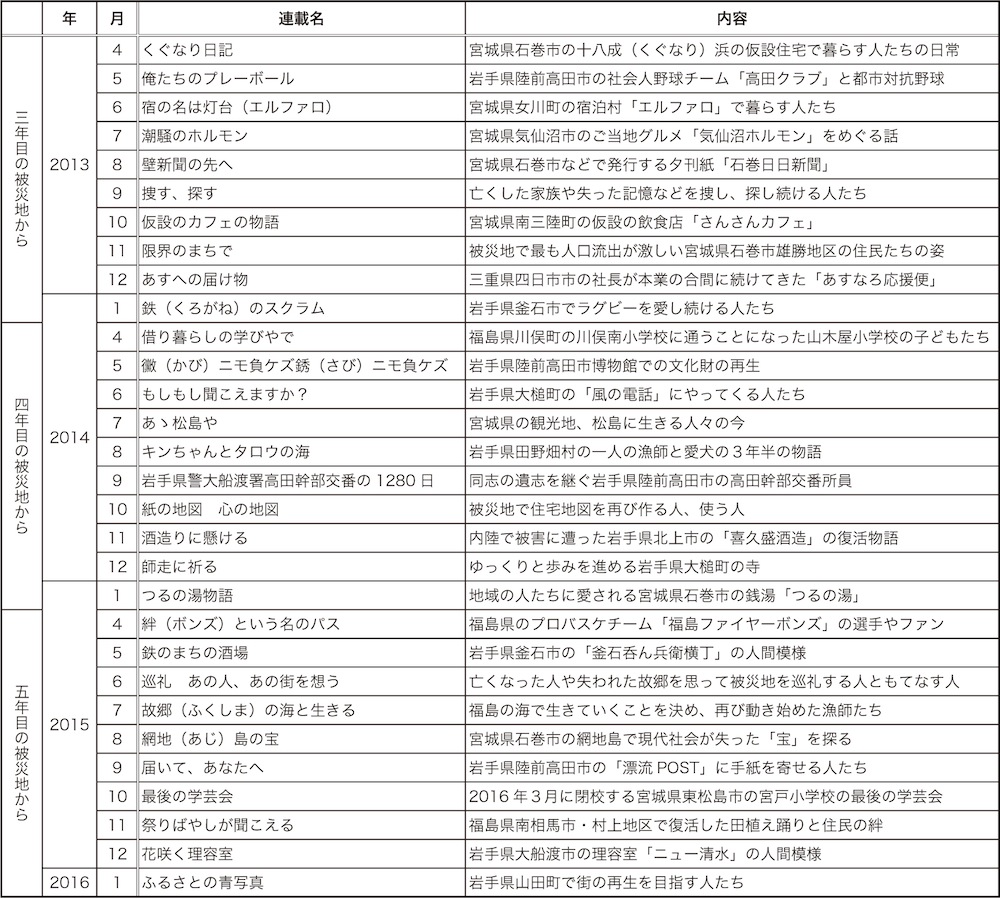

テーマは漁業や文化財の再生、ご当地グルメに関わる人たちなど多岐にわたる(表)。これらは、社会面で単発の記事として書くこともできるが、5回シリーズにすることで、被災地の今の姿やいわゆる人間ドラマを掘り起こせたと思う。16年1月分までに30編に上り、震災から丸5年の16年3月には本が出版される予定だ。

表 被災地連載テーマ

表 被災地連載テーマ3月11日に合わせた報道では、連載やワッペンのほかに、見開きの特集面も組んでいる。全部で3回あり、復興状況のデータのまとめと原発は恒例のテーマ。残る一つは年によって異なる。

紙面2 2015年3月10日掲載の特集面「被災地へ行こう!」。この紙面を手に、東北を旅してもらえる内容に仕上げた

紙面2 2015年3月10日掲載の特集面「被災地へ行こう!」。この紙面を手に、東北を旅してもらえる内容に仕上げた昨年は「被災地へ行こう!」(紙面2)。岩手、宮城、福島の沿岸部の名物料理や各地の語り部ツアーをまとめた。旬の魚のカレンダーも載せた。見開きのイラストは文字も含めてすべて手書きで、市販のガイドブックにはないものに仕上げた。

ページ右下のコーナーで、震災担当デスクが企画の意図を読者に訴えた。

「被災地を観光することについて、『不謹慎では?』と、抵抗感を抱く人がいるかもしれません。でも、被災地に行くことは、いろいろな意味で支援になる」

東北の教訓から学ぶことは風化を防ぎたいという現地の人たちの思いに応えることになる。何より、おいしい物を食べて土産を買って帰ることは、経済を後押しすることになる。

社会面の記事や連載とは別に、震災後から1ページの防災特集面「備える 3・11から」を掲載している。実は、東日本大震災前にも「備える」という1ページの特集はあった。私たちの新聞発行エリアを襲うと予想された東海地震に向けた対策を紹介していたが、震災を受けてページを一新した。

津波や液状化、帰宅困難、避難所などのテーマごとに、11年3月11日に何が起こっていたのかや、東北から得られる教訓などを紹介した。当初は毎週、しばらくしてからは月2回、そして15年4月からは月1回のペースで掲載。遊軍や大学担当の記者が取材、執筆している。

紙面3 2015年12月7日掲載の防災特集面「備える3・11から」。心のケアを取り上げた

紙面3 2015年12月7日掲載の防災特集面「備える3・11から」。心のケアを取り上げた

14年5月から16年1月までは、名古屋大減災連携研究センターの協力の下、南海トラフ巨大地震が発生した場合の対応を考える「想定シリーズ」を20回掲載した(紙面3)。メインとなる記事は、備えができていないために災害時に大変な目に遭うという架空の話にイラストを添えて紹介。名古屋大の先生方の解説と合わせて、少しでも自分のこととしてとらえてもらえるような紙面にしようと心掛けた。

イラストは本文や解説の要点をまとめ、時には「GOOD」や「NG」の行動パターンを描いた。原則、毎回同じサイズにして、切り取って保存してもらえるように切り取り線をつけている。

他社の記者に、これらの震災後の報道を紹介すると、驚かれることが多い。地方の県紙の記者からは「わざわざ人を出しているんですか。中日さんだったら、(友好紙の)河北新報さんや共同通信さんの記事が使えるのに」と言われたこともあった。当初は、東北の人たちから「え? 中日新聞?」と何者かまったく認識してもらえなかったが、今では場所によっては「あぁ中日さんね。この間は別の人が来てたよ」と言われることもある。

東日本大震災で直接被害を受けていない私たちが、ここまで力を入れて報道するのはなぜか。静岡県沖から九州まで延びる南海トラフで、いずれ巨大地震が発生すると予想されているからだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください