自分自身の関心に基づき、まず投票を

2016年06月20日

私が担当する授業では初回に、授業に対する要望を学生に書いてもらっている。要望のひとつに、「選挙でどうやって投票をすればいいかを教えてほしい」というものがある。郵送されてきた投票所案内のハガキを持って投票所に行き、受付をして、投票用紙に候補者の名前を書いて……。そうした「投票方法」について教えてほしいと言っているのだと思っていたが、そうではないらしい。どの政党、どの候補者に投票すればいいかをどう決めるべきかを知りたいのだという。

筆者は選挙の研究を専門にしているが、投票決定に唯一の正しい方法があるなどと考えたことはない。そのため、そのような「正解」があると学生が思っていることにいつも驚いてしまう。

こういった学生は、政治や選挙などはどうでもよく、「正解」を手っ取り早く知りたいと考えているわけではない。むしろ、自分でなんとか政治のことを考えたいという漠然とした思いを持つ真面目な学生である場合が多い。政治に関心がなくて選挙に行かない若者ももちろんいるが、政治について関心があるがゆえに、知識がないから選挙に行けないとためらってしまう若者たちなのである。彼/彼女らは、自分が「間違った」投票をしてしまうのではないか、いまの知識や能力では投票する資格がないのではないか、という不安を抱えているらしい。ある意味では、健全な考え方なのかもしれない。

18歳選挙権が導入されることになり、若者の投票参加に注目が集まっている。本稿では7月の参議院選挙に向け、選挙研究者としてだけでなく、大学で普段から若者と接している者として、若者と選挙のかかわりについて考える材料を、幾つか提供したい。

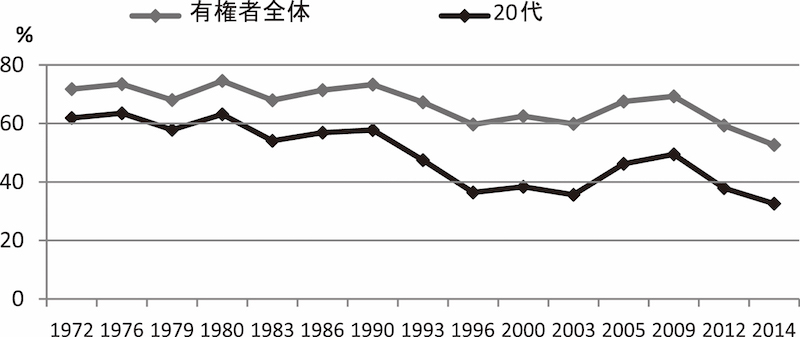

よく知られているように、若者の投票率は低迷している。2014年総選挙では、有権者全体でも52・66%と過去最低の投票率を記録したが、20代に限った投票率はさらに20ポイントも低く、32・58%となっている。その世代の有権者の3分の1しか投票所に足を運んでいない計算になる。

若者の低投票率について考えるとき、二つのことを峻別すべきである。

図1 投票率の推移

図1 投票率の推移若いうちはそもそも政治に関わりが薄いため、選挙に参加しない傾向があるが、年齢を重ねていくにつれ、仕事や子育て、家庭などの社会生活を通じて徐々に政治について知ることが多くなり、政治的知識や政治スキルを身につけ、投票参加をするようになっていく。このように、年齢を重ねるごとに変化していく傾向のことを「加齢効果」という。投票参加の加齢効果は、他の国を見ても広く共通するものである。

第二に、しかし、70年代の20代と2010年代の20代の投票率を比較するとわかるように、投票率の「始点」が過去からかなり下がっている。40年前と比べて、現在の数字は半減に近い。このことから懸念されるのは、加齢効果で徐々に政治に参加するようになり、年齢を重ねるごとに投票率が上がるとしても、始点が低ければ、その数十年後に到達できる投票率にも自ずと限界があるのではないかということである。

政治に対する見方や考え方は、10代から20代前半くらいまでの若い時期の政治環境や経験に強く規定され、その影響がその人の人生を通して残るとされている。これを「政治的社会化」というが、ある世代の人々が政治的社会化を通じて共通して獲得する政治的な態度や行動パターンが、加齢をしながらも持続された場合、それはその世代の特徴となる(これを「世代効果」という)。若いときの投票率が著しく低かったために、選挙には関わらないという傾向が、その後も続くということもありえるのである。

そうだとすれば、若者の投票参加を考えるとき、彼ら/彼女らが置かれた政治環境について整理する必要がある。ここでは、投票率に関係しうる三つの政治環境を指摘したい。

第一に、選挙制度改革の影響である。図1を見れば一目瞭然であるが、有権者の衆院選での投票率が急落するのは、いまから20年前の1996年総選挙である。有権者全体で59・65%。20代に限定すると36・42%にとどまる。その後、2005年総選挙と09年総選挙を除いて、投票率は低迷したままであり、特に20代の投票率は30%台に沈んでいる。

このことは、選挙制度改革が投票率を押し下げた可能性を示唆する。1996年に初めて実施された小選挙区比例代表並立制においては、小選挙区での勝敗が選挙結果の大勢を決する。各党は小選挙区での勝利を目指し、より多くの票を集めようと最大公約数的な政策を掲げる。そのため、それぞれの政策が似通うという力学が働くのである。

有権者にとってみれば、各党の政策上の違いを区別することが難しくなる。その結果、投票先を考えることが難しくなり、投票参加意欲も減退すると考えられる。高齢層は過去数十年の政治的な経験から各党の立場を推測することは可能であろうが、各党の政策的立場の変遷を知らない若者にとっては、このような状況で政党の対立を見極めることは難しい。それが、若者の投票率の一層の低迷を招いたとも考えうる。

実際これまでの研究で、選挙制度改革後、イデオロギー的な対立が認知されにくくなり、とりわけ若者でその傾向が強いことや、イデオロギー対立を把握していない有権者は棄権しやすいことが確認されている(竹中2014。境家2015)。

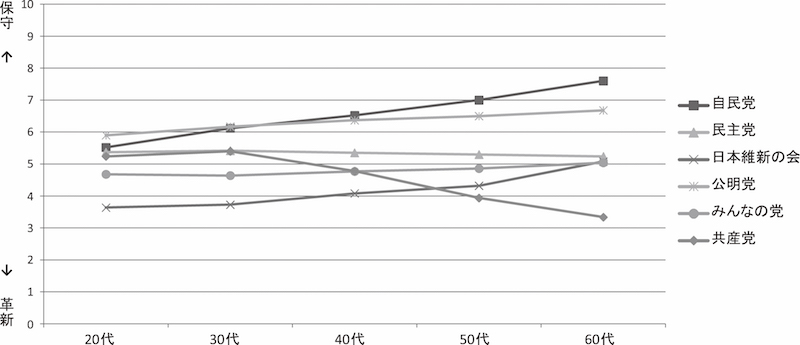

第二に、保守革新イデオロギーの役割の減退である。若者がどのように政党を見ているのかについて、筆者はWilly Jou 早稲田大学准教授と共同研究(遠藤・ジョウ2014。遠藤・ジョウ2016ほか)を行ってきたが、そこで指摘してきたのは、保守革新イデオロギーについての理解が世代によって異なることであった。

戦後日本の政党対立は、保守と革新の間の競争で成り立ってきたことは広く知られている。自民党の定位置は保守側の端、共産党の定位置は革新側の端であり、各党はその間の政治空間に位置づけられてきたのである。しかしながら、若者が各党を同様に並べられるかというと、答えはノーである。

図2 各党のイデオロギー上の位置づけ

図2 各党のイデオロギー上の位置づけこの調査(注1)の結果を見て、保革も知らないのかと、若者の「無知」を嘲笑したくなるかもしれない。しかし、図2をよく見れば、笑い話で済ませるわけにはいかないことがわかるだろう。実は、このような政党対立認識は、20代だけではなく、30代、40代においても共有されているのである。つまり、保革イデオロギーの理解における断絶は、20代とそれ以外の間にあるのではなく、40代と50代の間にあるのである。

このことは、現代日本の政党政治において、世代を超えた共通の言語が失われつつある可能性を示している。たとえば、今回の参議院選挙において自民党は、野党による統一候補の擁立を、民進党と共産党の「民共合作」として負のイメージをつけようとしている。しかし、この戦略は高齢層には有効かもしれないが、共産党を「革新」とも思っていない若年層に有効であるかは未知数である。

このような保革イデオロギーの(無)理解は、おそらく政治的社会化を通じて獲得されていったと考えられる。そうすると、保革イデオロギーの溶解は40代の政治的社会化のプロセスが始まった30年前(10代であった頃)に端を発することが示唆される。すなわち、1996年の新しい選挙制度の導入はおろか、90年代前半の冷戦の終結や、「55年体制」の崩壊よりも前に生じていることになる。社公民路線が挫折した80年代前半以降、保革といった政治的言説を有権者全体で共有することができなくなり、日本の政党政治の一つの大きな物語は静かに着実に崩れていたのである。いまや、40代以下の有権者にとって「革新」という言葉は、「改革」程度の意味しかもたない(遠藤・ジョウ2014)。

第三の政治環境としては、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください