僕が繰り返し読んできた古典の数々

2016年09月09日

おまけに、経済や財政の領域では、その時どきの政権の思いつきによって、さまざまな政策が提案され、議論され、実施される。それらをキャッチアップするだけでも大変な作業だ。

だからだろう。多くの学者がネットで発見されるデータや電子ジャーナルで手に入れられる最新の研究を追いかけ、自分の主張に近い事実を切り貼りする。だが、もっともらしくものを書き、発言するものの、これらの行為じたいがひとつの「イデオロギー」ではないか、と感じることは多い。僕自身、このくびきから完全には逃れられていないし、やりきれない思いを抱えながら、いつも発言している。

そんな僕が、学者の良心を守るため、ひとつだけこだわっていることがある。それは古典を繰り返し読み返すことだ。少しカッコをつけるならば、いま起きている問題を、人間が悩み続け、考え続けてきた問いから捉え返し、いささかなりとも普遍的な答えを導き出そうと努力しているということだ。

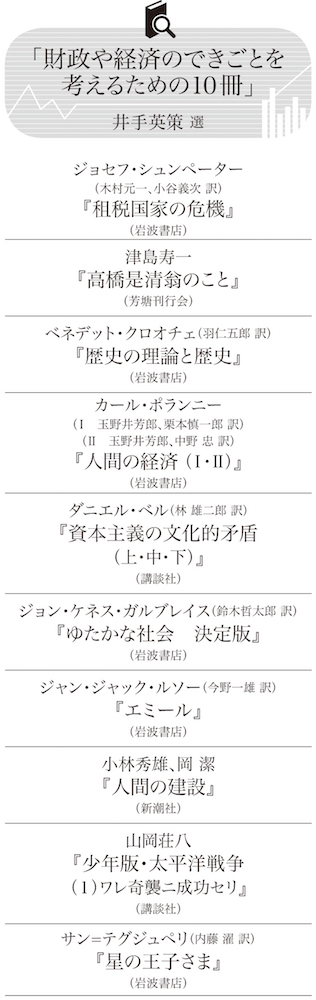

そうした本のなかの一冊、自分の学者生命を決めることとなったジョセフ・シュンペーターの『租税国家の危機』から話をはじめよう。講演をもとに編まれたこの小冊子は、官房学のながれを汲み、財政原則を羅列することが常識だった財政学の知のありようを一変させた。

僕たちは、人間が助け合うことを「正義」として語りがちだ。しかし、新自由主義の権化として語られるミルトン・フリードマンが示唆しているように、このような「正義」が人間の共同行為を生み出したわけでは、決してない。

シュンペーターは、「人間に共通するニーズ」が共同体を生み出す原動力であること、このニーズを税で満たす点にこそ、近代国家と財政の役割があることを鋭く看破した。そして、こうした近代国家の特性を「租税国家」の一言で見事に表現しきった。

それゆえ彼は書く。「財政史の告げるところを聴くことのできるものは、他のどこでよりもはっきりと、そこに世界史の轟を聴く」と。この一行を目にしたとき、僕は、自分が財政学者として生きていくことに、誇りと自信を感じた。あのとき以来、いつかこんな本を書きたいとずっと思いつづけている。

古典ではないが、院生時代の思い出を語るうえで欠かせない一冊がある。

僕の研究者としての出発点は、老蔵相高橋是清によるユニークな財政政策である「高橋財政」の歴史分析だった。修士論文を前にもがき苦しんでいた当時、「これで論文が書ける!」と確信し、夢中になって読んだのが、津島寿一『高橋是清翁のこと』であった。

この本は、24年にわたって是清と交友のあった大蔵官僚、津島寿一の回想録である。是清が二・二六事件で暗殺される直接のきっかけとなった昭和11年度予算編成過程についての詳細な叙述は出色の出来栄えだ。是清の思想は『高橋是清 経済論』を読むとわかるが、彼の思想は、現実の政治過程にあって、最晩年まで筋が通っていた。とりわけ、老蔵相として軍部への異議申し立てを敢然と行うさまは、感動にすら値するものだった。

日本国民が軍部の横暴に怯えるなか、是清は彼らに向けて次のように語った。

「打続く天災によって、国民は甚だしく痛められている。社会政策上考慮すべき点は多々ある。軍部も、この点はよほどよく考えてもらわねばいかぬ。自分はなけなしの金を無理算段して陸海軍に各一千万円の復活を認めた。これ以上は到底出せぬ」

翌日の紙面には「蔵相、軍部をたしなむ」の文字が躍ったが、これが軍部を激高させ、二・二六事件の惨事へとつながった。いま、是清のように命を賭して暴力に抵抗する政治家がどれぐらいいるだろう。その光景を詳細に書き記す余裕と懐のある官僚がどのくらいいるだろう。

そのときに出会ったのが、カーの議論の原点ともいうべき、ベネデット・クローチェの『歴史の理論と歴史』だ。

史料に従って、事実を淡々と記録することの大切さ、それじたいは僕も否定しない。だが、クローチェは、「まず生きたものがあり、次に死骸がある。歴史を記録の児としようとするのは、とりもなおさず生きたものを死骸から生れさせようとすることにほかならぬ」という。

いくら考えたところで、僕たちはアジア・太平洋戦争での敗北、歴史的な高度経済成長、バブル崩壊後の失われた20年といった過去の事実を変えることはできない。だが、それらのプロセスにおいては、状況を改善しようとする人間の葛藤、努力の積み重ねがあり、成功ないし失敗に導いたロジックや構造が存在する。史料に拘泥することなく、その生成のプロセスを追跡し、活き活きと描くなかで、昨日よりも素晴らしい明日へのヒントを得ていく。学者がそういう生き方をしてもいいのだ。そう確信を持てたのは、この本のおかげだ。

とはいえ、無規律に歴史を描くだけでは物語を作ることと大差ないし、そういう批判は常に存在する。いま起きつつある財政や経済のできごとを理解し評価しようと思えば、そもそも経済とは何か、財政とは何かという、形而上学的な問いに帰らざるをえない。そのとき、僕の導きの糸となった本が3冊ある。1冊目は、カール・ポランニーの『人間の経済』だ。

僕たちは、経済のできごとを「交換」という視点で考えがちだ。しかし、ポランニーは、経済を「物質的な欲求・充足を用意し提供すること」と簡潔に定義する。そして、「互酬」や「再分配」も含めて人間の物的な欲求が満たされてきたこと、換言すれば、経済とは一般に非経済的と考えられる要因から成り立つことを、僕に教えてくれた。

財政は、まさに「互酬=税による共同需要の共同充足」と「再分配=格差是正による統合」から成り立っている。だからこそ、財政は「『公共』の経済」と呼ばれるし、「交換=市場経済の論理」とは異なる論理でできあがっている。

小泉純一郎政権期の「官から民へ」に典型的に象徴されるような新自由主義の政策群に僕が反発するのは、こうした財政に固有の原理を知っているからだし、それを大事にしたいと思っているからにほかならない。

2冊目には、ダニエル・ベルの『資本主義の文化的矛盾』をあげたい。

僕は、「人間の集まり」を「社会」に変える財政の原理について考えてきたこともあり、シュンペーターの教えに従い「財政社会学」という表現を使っている。ベルは、経済的領域、政治的領域、文化的領域を切り結ぶものとして財政を位置づけるが、僕の財政社会学は、まさにベルの議論に着想を得て形づくられている。

ベルは、アリストテレスの政治学にまで遡りながら、「経済的なゆたかさ」のためではなく、家族のように「人間が人間らしく生きていく条件」を整えるのが財政の役割だと主張する。この見かたを端的に表現したのが「公共家族(public household)」という概念だ。

「家族」という言葉を用いると、必ずといってよいほど、リベラルから反発を受ける。僕も、シャドウ・ワークに女性が追い立てられた「近代家族モデル」が破綻したことには同意する。しかし、それと、古代ギリシャの時代から歴史を貫き、家族をもって表現されてきた「共生の原理」があることとは、区別しなければならない。別の角度から見れば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください