カラクリを暴き不当な言説は無効化

2016年09月14日

逆に言えば、6月以前の日本では、朝鮮学校の校門前で「私は朝鮮人を殺しにきました」と挑発しても、韓国からのニューカマーが多い東京・新大久保で「良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せ」と書いたプラカードを掲げても、在日コリアンのオールドカマーが多く住む大阪・鶴橋で「鶴橋大虐殺を実行しますよ!」と叫んでも、やはり在日オールドカマーの集住地域である川崎・桜本近くで「じわじわ真綿で首を絞めてやる」と演説しても、すべて「違法」ではなかった。法律の施行によってこの異常な状態が最低限の改善を示したことは、やはりとても大きい。

とはいえ、ヘイトスピーチが常にこうしたわかりやすい形をとるとは限らない。たとえば「在日特権」という、虚偽や誇張に基づいて在日コリアンが制度的に優遇されているかのように主張する言説がある。これは直接殺すとも首を絞めるとも言わないから法律の対象にはなりにくいが、しかしヘイトスピーチの核心である「差別の煽動」という点、すなわちそれらが流布することでさまざまな差別やヘイトクライムが引き起こされうる点では、非常に大きな問題をはらむ。

こうした点を考えた場合、法制度は重要な対抗手段ではあるが、そのすべてではない。「在日特権」のような言説に対して必要なのは、いわゆる「対抗言論」、すなわちそうした言説が依拠する事実の間違いを示し、そこで使われるレトリックを暴き、その「正当性」を無効化する、そうした言論である。

「対抗言論」という言葉はこれまでおもに憲法学者などによってあたかも法制度と二者択一のものであるかのように扱われてきたが、そこに必然性は何もない。法制度ではカバーしきれない部分を対抗言論が担う、これが本来の、対抗言論に期待される役割である。

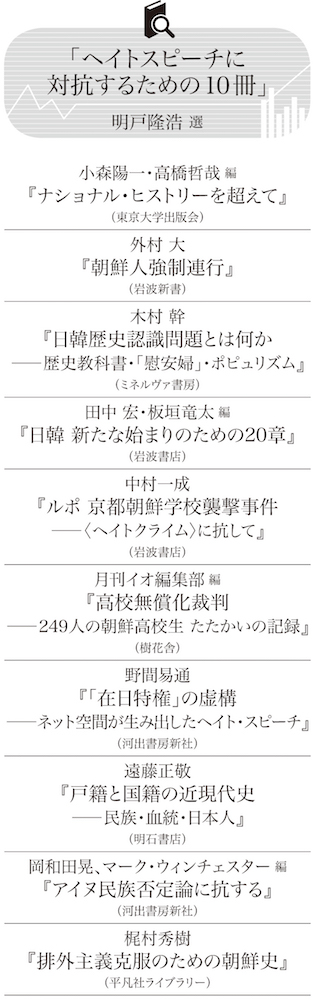

こうしたことをふまえて、ここではヘイトスピーチや排外主義に対抗してきた本、そして今後対抗する上で必要となる本を、紙幅の許す限り紹介したい。

時は戦後50年(95年)を迎えたばかりで、対する左派系の論壇もまだ活発だった。たとえば戦争責任や歴史認識に関する議論が盛んに交わされ、ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』が広く読まれ、西川長夫や小熊英二の国民国家論が注目されたのはこの時期だ。また90年代後半は、ポストコロニアリズムやカルチュラル・スタディーズが盛んに日本に持ち込まれた時期でもあった。

この時期の対抗言論は、一方で「つくる会」などの言説に照準を合わせながら、もう一方で先に見たさまざまな思想的諸潮流の「応用」としても展開された。たとえば小森陽一・高橋哲哉編『ナショナル・ヒストリーを超えて』(東京大学出版会、1998年)は、その一つである。

編者の一人である高橋哲哉が寄稿した「否定論の時代」は、今なおそのまま対抗言論として有効だ。これはドイツにおけるホロコースト否定論に対する批判を日本の文脈に応用したものだが、そこで示される「つくる会」言説のレトリックの批判的摘出は、現在の排外主義言説にもほぼそのまま適用できる。

ただし、当時の議論はおもに「ナショナリズム」をめぐるものだった。実際「つくる会」言説で強調されたのは排外主義というよりはナショナリズムであり、直接中国や韓国、あるいは在日コリアンなどを標的にした言説はあまり見られなかった。対する左派系の議論でおもな焦点となったのも、やはりナショナリズムである。

そのためこの時期の対抗言論は、基本的にナショナリズム批判として展開された。これには今なお傾聴すべき部分もあるが、排外主義やヘイトスピーチといったより明瞭な問題が前面に出ている現在の文脈では、結果として焦点を拡散させ、対抗すべき議論の範囲を拡大させてしまう。当時の議論を現在に適用する際には、この点に十分注意する必要がある。

2016年現在こうした問題について対抗言論を立てる際には、90年代にはなかったさまざまな本を参照することができる。そうしたもののうち2冊だけ挙げるが、まず1冊目は外村大『朝鮮人強制連行』(岩波新書、2012年)だ。

いかにも対抗言論という派手さはまったくなく、むしろ史料をたんねんに読み込んで事実を浮かび上がらせる、きわめて堅実な本だが、冒頭で現代の外国人労働者の問題との近似に触れるなど、当時のリアリティーを現在の文脈において伝えることの重要さが常に意識されている。

もう1冊は木村幹『日韓歴史認識問題とは何か―歴史教科書・「慰安婦」・ポピュリズム』(ミネルヴァ書房、2014年)。「歴史認識」を歴史的に語る異色の本だが、これまでに示された歴史認識それ自体がさまざまな歪ゆがみにさらされている中、こうした本は不可欠だ。この本自体が「対抗言論」なのかと言えばおそらく違うが、現在の文脈でヘイトスピーチや排外主義に対抗言論を立てる上で、必須文献の一つと言ってよい。

さて、話を排外主義とその対抗言論の系譜へと戻そう。先ほども触れたように、90年代の「つくる会」言説は、それ自体としては「ナショナリズム」の範囲にとどまるものが多く、直接ナショナルな「他者」に攻撃の矛先を向けることはほとんどなかった。

こうした状況が大きく変わったのは、2000年代に入ってからである。象徴的によく言及されるのは02年の日韓共催のサッカー・ワールドカップだが、このイベントは同時期のインターネット掲示板「2ちゃんねる」の流行などともあいまって、ネット上に大量の「反韓」言説を生み出していく。

そしてこうしたトレンドをうまく取り込み、公称45万部の売り上げを記録したのが山野車輪『マンガ嫌韓流』(2005年出版)だった。実際『マンガ嫌韓流』では第1話でワールドカップにおける韓国チームや韓国サポーターの振る舞いを批判的に描いており、転換点としての日韓ワールドカップということについては、そこでも確認することができる。

とはいえそれ以上に興味深いのは、同じ第1話に主人公(日本人)の祖父(植民地時代に朝鮮総督府に勤めていたという設定)が登場し、彼が病床で戦前の自分たちの振る舞いに対する「無理解」を嘆く場面、そしてそれを主人公の友人(在日コリアン)が「朝鮮総督府のような悪の組織に勤めていたから根っから人間が腐りきっている」などと「罵倒」する場面が挿入されていることだ。

この「祖父」というモチーフは、小林よしのりが『戦争論』で「じっちゃん」を登場させたことを想起させるが、ここで重要なのは、『嫌韓流』ではそれを「罵倒」する在日コリアンが登場することだ。主人公はその場ではとくに強くは反論しないのだが、むしろこのことが「罵倒された以上反論することは正当防衛だ」という形で「在日」や「韓国」を批判する正当性を担保することになる。

つまりここに現れているのは、自分たちの「祖父」に愛着を持とうとするナショナリズムが、他者からの「攻撃」を受けてそれに反撃する形で「排外主義」に転化する、まさにその瞬間である。

こうして、90年代の「つくる会」的ナショナリズムは、『嫌韓流』的な排外主義へと移行していく。ではそれに対する、対抗言論の側はどうだったか。

『嫌韓流』がかなりの反響を呼んだこともあり、これに対する反論として出版された本は少なくない。その一つが田中宏・板垣竜太編『日韓 新たな始まりのための20章』(岩波書店、2007年)だ。

この本には編者の一人でもある板垣竜太が「〈嫌韓流〉の解剖ツール」を寄稿しているが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください