ふつうの人びとに真摯に向き合え

2016年12月20日

今年7月27日、私は朝日新聞社で開かれた第一回「あすへの報道審議会」にゲストコメンテーターとして招かれ、「参院選報道」について報告した。朝日新聞2016年8月5日付オピニオン面にその要旨が掲載されているが、そこで世論調査報道への私のコメントは次のようにまとめられている。

世論調査報道では、内閣への好感度という「感情」レベルである内閣支持率の報道よりも、議題に関する「意見」の変化を正確に伝える方が重要だと考えている。例えば、集団的自衛権と安全保障関連法への賛否だ。朝日新聞の世論調査では、法案成立後は賛成が徐々に増加していることがわかる。

これだけでは十分にコメントの意図が伝わらないだろう。この審議会では16年6月6日付1面の記事「増税延期『評価』56%」(紙面1)と、6月8日付2面の解説記事「政権『二つの顔』」の内閣支持率グラフ(紙面2)を例に挙げ、世論調査報道のあり方を論じた。

前者の大阪本社版は同時に調査した安倍晋三内閣の支持率45%を記事の末尾に付記しているだけで、消費税増税延期の是非を中心に分析されていた。私は内閣支持率の数字そのものは見出しを立てるような「ニュース」ではないと考えているので、大阪本社版の紙面を積極的に評価した。

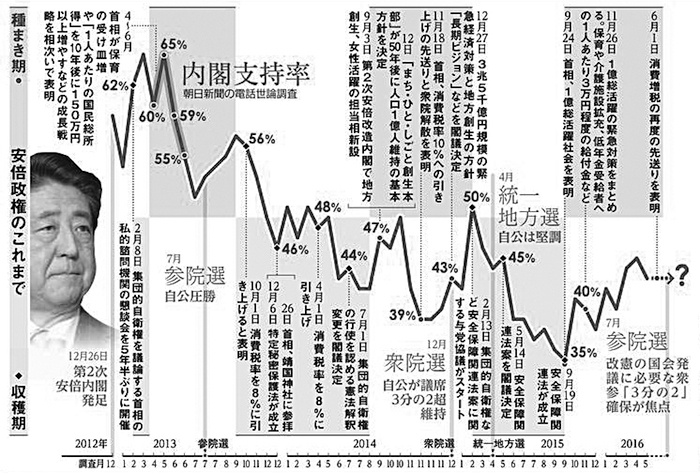

後者の解説記事も安倍政権の政局運営を長期的な内閣支持率の変動との関係で分かりやすく分析している。安倍政権は選挙戦では国民の関心が高い経済政策を掲げて議席を増やし、その後、「よろん」の支持が低くなっても取り組みたい安保法制などを断行してきた。こうした世論調査政治を「種まき期」と「収穫期」の繰り返しで説明するグラフは分かりやすい。

ただし、その作図法には問題点も指摘できる。記事では40%台の内閣支持率を「現在も比較的高い水準を維持している」と書いているが、縦軸のセンターを50%にしているため、視覚的に支持率が大きく落ち込んでいる印象を与えるのはどうだろうか。小泉純一郎内閣後に発足した政権は、世論調査政治のデッドラインとされる「支持率20%」を1年内外で割って退陣に追い込まれてきた。それを考えると、安倍内閣の支持率の高止まりは驚異的である。

紙面1 朝日新聞2016年6月6日付朝刊(大阪版)

紙面1 朝日新聞2016年6月6日付朝刊(大阪版)14年4月19・20日調査(RDD)で賛成27% 反対56%▽15年7月18・19日調査(同)で賛成29% 反対57%▽15年9月19・20日調査(同)で賛成30% 反対51%▽16年3~4月調査(郵送)で賛成34% 反対53%▽16年4月9・10日調査(RDD)で賛成35% 反対46%。

「よろん」を読むうえで基本中の基本だが、数字は単独の点(ポイント)では意味をもたず、変動の線(ライン)として理解されなければならない。例えば今年8月の安倍内閣への支持率は、高めのJNN(59・7%)や日経新聞・テレビ東京(62%)と、低めの毎日新聞(47%)、時事通信社(47・2%)で13.も差がある。6割以上の支持か、過半数割れの支持かで、印象は大きく異なる。こうした数字を単独でニュース扱いすることは、プロパガンダとしてはありえても、客観報道では避けるべきだろう。同じ調査機関が同じ設問で聞いた数値の「変化」こそがニュースなのである。

ここで問題なのは、数値に大きな変化がなければニュースにならないかという点だ。それは、安保法案(集団的自衛権行使)の世論調査報道で、私がもっとも関心を寄せていたポイントでもある。社説や解説記事を含め、「社論」としてそれに反対してきた新聞社は、14年から15年を通じた「よろん」の不変(誤差の範囲で賛成30%弱)と、16年の「よろん」の変動(賛成35%前後への誤差の範囲を超えた上昇)をどう評価するのだろうか。

さて、ここまで私は、世論調査および「よろん」と表記してきた。世論調査が生み出す「よろん」の変遷については、拙著『輿論と世論―日本型民意の系譜学』(新潮選書・2008年)で詳述しているが、ここでは重要なポイントだけまとめておきたい。

世論(セロン)という明治の新語は、福澤諭吉などが世間の雰囲気popular sentimentsを批判するために使い始めた。大正期までは、公的意見public opinionである輿論(ヨロン)と区別されていたが、1920年代の「政治の大衆化」の中で「輿論の世論化」が進み、戦時体制期に感情的な国論が前景化すると、両者の区別は現実には困難になっていった。

戦後46年の当用漢字表で「輿」が制限漢字となり、新聞で使用できなくなったため、「輿論」の代わりに「世論と書いてヨロンと読ませる」便法を、毎日新聞と朝日新聞が申し合わせて開始した。重要なのは、「輿論」という文字が紙面から消滅したことで、新聞の言論機能が大きく後退したことだ。それまで朝日新聞社が自らの使命として掲げてきた「輿論指導」という理念も紙面から消えることになった。軍人勅諭で「世論に惑はず」と暗誦させられた国民に向け、「世論指導」を掲げるわけにはいかない。「輿論を指導する言論機関」の理想は薄れ、「世論を反映する報道機関」の現実が強化されたと言えるかもしれない。

とはいえ、今日の読者が新聞を選ぶ基準が報道機関としてのニュースの正確さだけであり、言論機関としてのオピニオンでないと言い切れるだろうか。少なくとも、私個人はニュースの正確さで新聞を選んだことはない。朝日新聞社の綱領にも「真実を公正敏速に報道し、評論は進歩的精神を持して」とある。報道機関の「公正敏速」と言論機関の「進歩的精神」は並列されており、その価値に上下があるようには読めない。報道と言論の二価共存が、現代日本の新聞のタテマエなのである。

メディア史を振り返るなら、言論と報道がいつも等価で並存していたわけではない。明治期には、主義主張を唱えた政論新聞の「大新聞(おおしんぶん)」と、庶民向けの分かりやすい記事や娯楽読み物を中心とした「小新聞(こしんぶん)」ははっきり分立していた。

前者は言論機関であり、元幕臣など不平士族を中心に藩閥政府批判の輿論指導を展開した。当然ながら社説が中核にあり、紙面は多事争論の精神を体現していた。「朝野新聞」の成島柳北、「時事新報」の福澤諭吉、「国民新聞」の徳富蘇峰、「日本」の陸羯南(くがかつなん)、さらに政府寄りの「東京日日新聞」の福地桜痴らまで含めて、明治新聞人は言論人に他ならない。

一方、小新聞の代表格は「読売新聞」や「大阪朝日新聞」であり、全国紙の起源はほぼ小新聞といって間違いない。「大阪毎日新聞」は1885年に「大阪日報」と改題した大新聞「日本立憲政党新聞」から号数を数えているが、88年に小新聞の「浪華新聞」と合併して「大阪毎日新聞」と名乗ってから発展している。

大きな図式で描けば、明治期の「大新聞」と「小新聞」は、言論機関と報道機関の分立、さらに輿論(公的意見)と世論(民衆感情)の区分に対応していた。しかし、その後、日露戦争の速報戦に勝利した「大阪朝日新聞」「大阪毎日新聞」は、「中新聞」に発展する。「中新聞」とは文字通り、「小新聞」の報道主義が「大新聞」の政論主義をのみ込んで成立したものである。

新聞経営には多数の読者を必要とする以上、偏った社論を掲げることは不利である。「中新聞」の中立公正主義は左右の幅広い読者を囲い込む経営戦略であって、「千万人といえども吾往かん」という「輿論」よりも、統計上の多数を意味する「世論」と親和的だった。その意味で、1935年にジョージ・ギャラップが始めた「科学的世論調査」の手法に、戦前から全国紙が関心を示してきたのは当然だろう。

輿論の媒体(ミディウム)として、新聞とは別に「太陽」(博文館・1895年)などの総合雑誌が登場したことも、新聞全体の「中新聞」化に拍車をかけた。雑誌がオピニオンを担っている限り、新聞は論壇時評でそれに目配りをしつつ、報道に専念していればよかった。

とすれば、総合雑誌が衰弱して雑誌論壇が機能していない現状では、また速報性に優れるインターネットが普及するほどに、新聞の言論機関としての側面、オピニオンの発信機能が再評価されるのは必然だろう。ウェブ上で拡散する空気としての「世論」を批判する足場として、「輿論」を指導する新聞がますます必要になると、私が繰り返し主張してきたのはそのためである。

紙面2 朝日新聞2016年6月8日付朝刊

紙面2 朝日新聞2016年6月8日付朝刊社会学者・佐藤俊樹は輿論と世論を区別することに一定の意義を認めつつも、そもそも現代社会で理性的討議による輿論形成が可能なのかと、「制度と技術と民主主義―インターネット民主主義原論」(『岩波講座 現代 第9巻 デジタル情報社会の未来』2016年)で問題提起する。佐藤は現実の民主政治を

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください