報道機関への「牽制」「峻別」は続くか

2018年08月20日

安倍晋三首相の「放送改革」とは何だったのだろう。

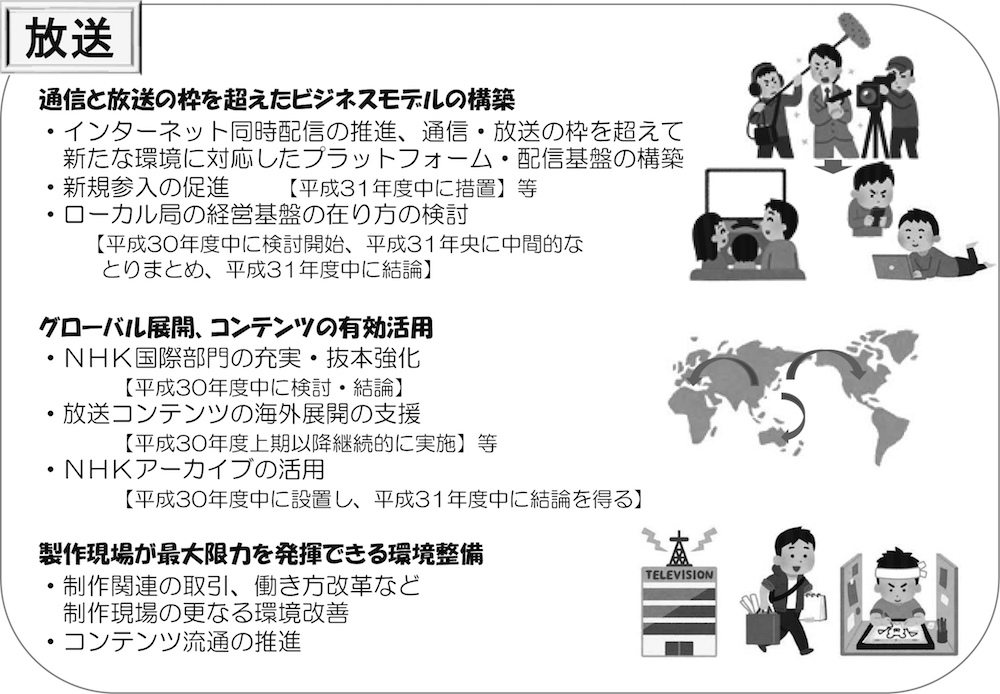

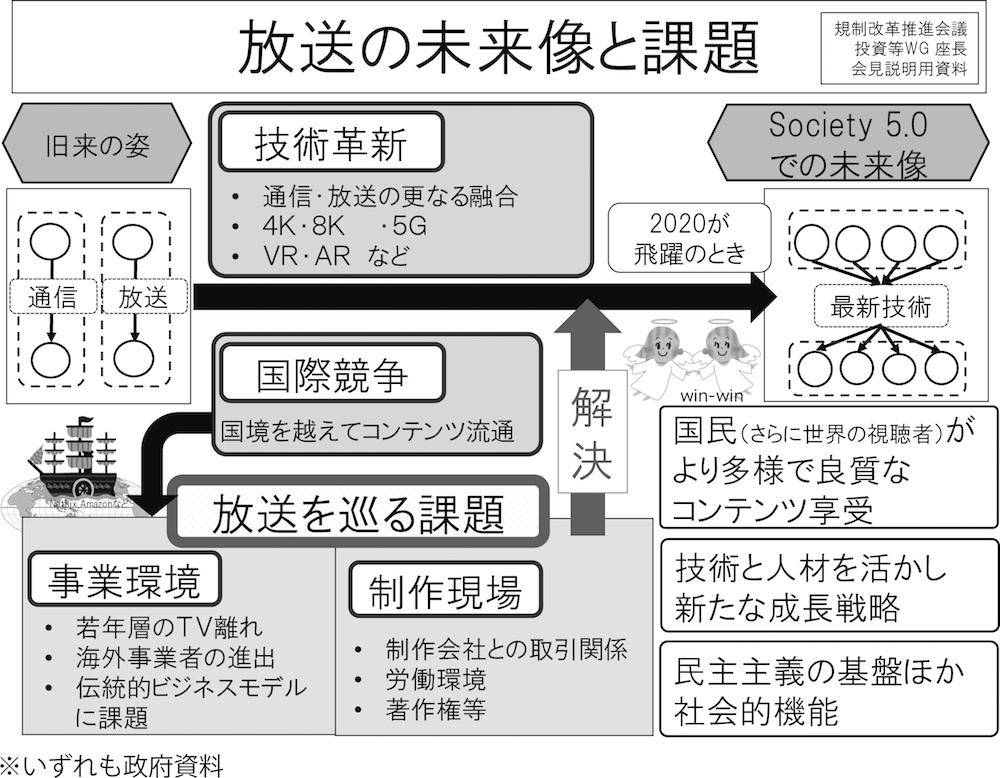

2018年に入って、安倍首相が積極的に口にするようになった政策事項の一つが、放送改革である。それから半年、放送界は、首相が仕掛けた放送改革論議によって、大きく揺さぶられたことは確かだ。この放送改革論議は、6月に取りまとめられた政府の規制改革推進会議(議長=大田弘子・政策研究大学院大学教授)の第3次答申によって一応の決着を見るが、この間の論議とは、どのような意味があったのか。改めて振り返ってみたい。

翌2月1日の「未来投資会議」(議長=安倍首相)でも首相は、「技術革新により通信と放送の垣根がなくなるなかで、国民共有財産である電波を有効利用するため、周波数の割り当て方法や、放送事業のあり方も大胆な見直しが必要」と述べるとともに、「いわゆる『業法』のような縦割りの発想に基づく20世紀型の規制システムから脱却し、サービスや機能に着目した発想でとらえ直した横断的な制度改革を進めていく必要がある」と発言。首相の放送制度改革に対する強い決意の発言と受け止められた。

この安倍首相の放送制度の抜本的な見直しに関しては、2月6日の衆議院予算委員会でも取り上げられる。希望の党の奥野総一郎議員が、首相の放送改革発言について質問。首相は、これに応える形で、再び17年秋のAbemaTV出演に触れ、視聴者にとってインターネットテレビが地上波と全く変わらないことを言及。その上で、「技術革新によって通信と放送の垣根がなくなるなか、国民共有財産である電波を有効活用するため、放送事業のあり方の大胆な見直しが必要だと考えています。放送については、昨年の規制改革推進会議の答申や新しい経済政策パッケージにおいて、放送事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用などにつき検討を行うこととしておりまして、今年の夏までに結論を出すこととしております」と、放送体制の見直しに意欲的な発言を繰り返した。

電波政策や放送体制の抜本的な見直しに関しては、それまで規制改革推進会議で検討され、2017年11月末に発表された「規制改革推進会議 第2次答申」に取りまとめられている。同答申では、①電波オークション制度②電波利用料体系の見直し③電波の利用状況にあわせた帯域確保に向けた対応の検討が明記された。他方、この答申では、放送用帯域のさらなる有効利用については、規制改革推進会議でも、継続して検討することが明記された。

建前上は、第2次答申で明記した規制改革推進会議での継続検討を根拠に、この2月から、規制改革推進会議の「投資等ワーキング・グループ」(以下、投資WG)で、放送改革についての検討が始まった。

安倍首相の発言もあって、総務省や放送業界関係者などは、官邸や規制改革推進会議の動きに神経をとがらせていたが、この動きに俄然注目が集まったのは、3月15日の共同電からである。

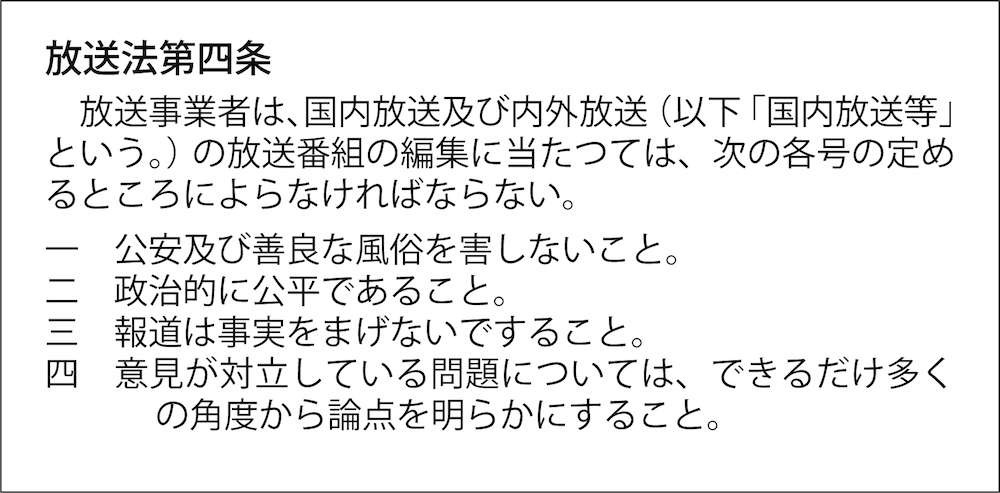

共同通信は同日、放送改革の水面下での検討内容が取材でわかったとして、「政治的公平の条文撤廃 党派色強い放送局可能に 政府の改革案判明」との記事を配信。安倍首相が唱える放送改革の具体的な内容として、「テレビ、ラジオ番組の政治的公平を求めた放送法の条文を撤廃するなど、規制を緩和し自由な放送を可能にすることで、新規参入を促す構え」と報じた。

共同が入手したという放送改革案を説明した内部文書によると、「規制の少ないインターネット通信と放送で異なる現行規制を一本化し、放送局に政治的公平などを義務付けた放送法4条を撤廃するとともに、放送に認められた簡便な著作権処理を通信にも適用」する。その一方で、「NHKに関しては、番組内容に関する規律を維持し、番組を放送と同時にネットで配信することを容認」するとしている。また、「放送設備などハードの事業と、番組をはじめとするソフト事業との分離を徹底。現行制度では、例外的な位置づけとされる地上放送に関しても、基本、ハード・ソフト分離とする。他方で、業界ごとに縦割りの法制度を、映像の伝送サービスといった機能別の横割りに転換する」という。

その上で、この放送改革によって、「多様な事業者が競い合いながら、魅力的な番組を消費者に提供できる成長市場を創出」するとともに、「電波(による)放送に過度に依存しない番組流通網の整備により、国民の財産である電波の有効活用が一層可能に」なるとしている。

共同の記事では、「放送局が増えて、より多様な番組が流通することが期待される一方、党派色の強い局が登場する恐れもあり、論議を呼ぶのは必至」と解説した。

規制改革推進会議の冒頭、あいさつする安倍晋三首相(中央)=2018年4月16日、首相官邸

規制改革推進会議の冒頭、あいさつする安倍晋三首相(中央)=2018年4月16日、首相官邸共同が報じた放送改革の方針は、一言で言えば、これまで放送法によって規定されていた民放に対する様々な規制の撤廃を求めるものであり、インターネット上での放送的サービスと同様の位置づけになっていくこと意味する。

安倍首相の放送改革への発言を受けて、官邸サイドと規制改革推進会議事務局との間で水面下のやり取りがあったことは容易に想像できよう。

この報道を受けて、井上弘・民放連会長(TBS名誉会長)は「二元体制が維持できなくなると懸念している。国民が望んでいるのか」とコメント。また、次期民放連会長に決定していた大久保好男・日本テレビ社長も「放送が果たしてきた公共的、社会的役割について考慮されていない。何の規制もないネットと同様のコンテンツが放送に流れた場合の社会的影響の大きさを考えると、間違った放送の改革だ」と、規制改革会議の議論を牽制するコメントを出している。

共同の報道後、他紙も次々とこの問題を報じたが、その多くが放送法4条の撤廃をはじめとする首相周辺から出たとされる放送改革案について、否定的な論調が続いた。この報道で特徴的だったのは、日ごろ安倍政権の政策を肯定的に報ずる場面が多い読売新聞が、批判の急先鋒に立ったことであった。

表1 【主な改革のポイント】規制改革推進に関する第3次答申~来るべき新時代へ~

表1 【主な改革のポイント】規制改革推進に関する第3次答申~来るべき新時代へ~ 表2

表2他方で、放送を所管する野田聖子総務大臣は、3月22日の衆議院総務委員会で、立憲民主党の高井崇志議員の質問に対し、「放送法4条は非常に重要。なくなった場合は、公序良俗を害する番組や、事実に基づかない報道が増加する可能性が考えられる」と答弁する。この野田大臣の答弁は、総務省サイドの首相周辺の動きに対する警戒感の表れと見るべきだろう。

このような周辺の動きを受けて、首相から打ち上がった放送改革は、徐々にトーンダウンをしていった。

3月30日、菅義偉官房長官は、定例会見で、放送改革について質問され、「現時点では方向性は決めていない。(4条撤廃)ありきではない」と発言。注目が集まるなか、4月2日には、安倍内閣は、立憲民主党の初鹿明博衆議院議員から出されていた質問主意書に対し、「放送法4条の撤廃については、政府として具体的な検討を行っていない」との答弁書の閣議決定を行うに至る。

この間、渡辺恒雄・読売新聞グループ本社主筆が安倍首相と会談し、放送改革についてやり取りがあったことが報じられるなど、水面下での動きがあったことは容易に想像できる。

6月4日、首相が出席した規制改革推進会議で、第3次答申が提出される。

この答申の策定にあたって、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください