候補者男女均等法への歩みとこの先

2018年08月27日

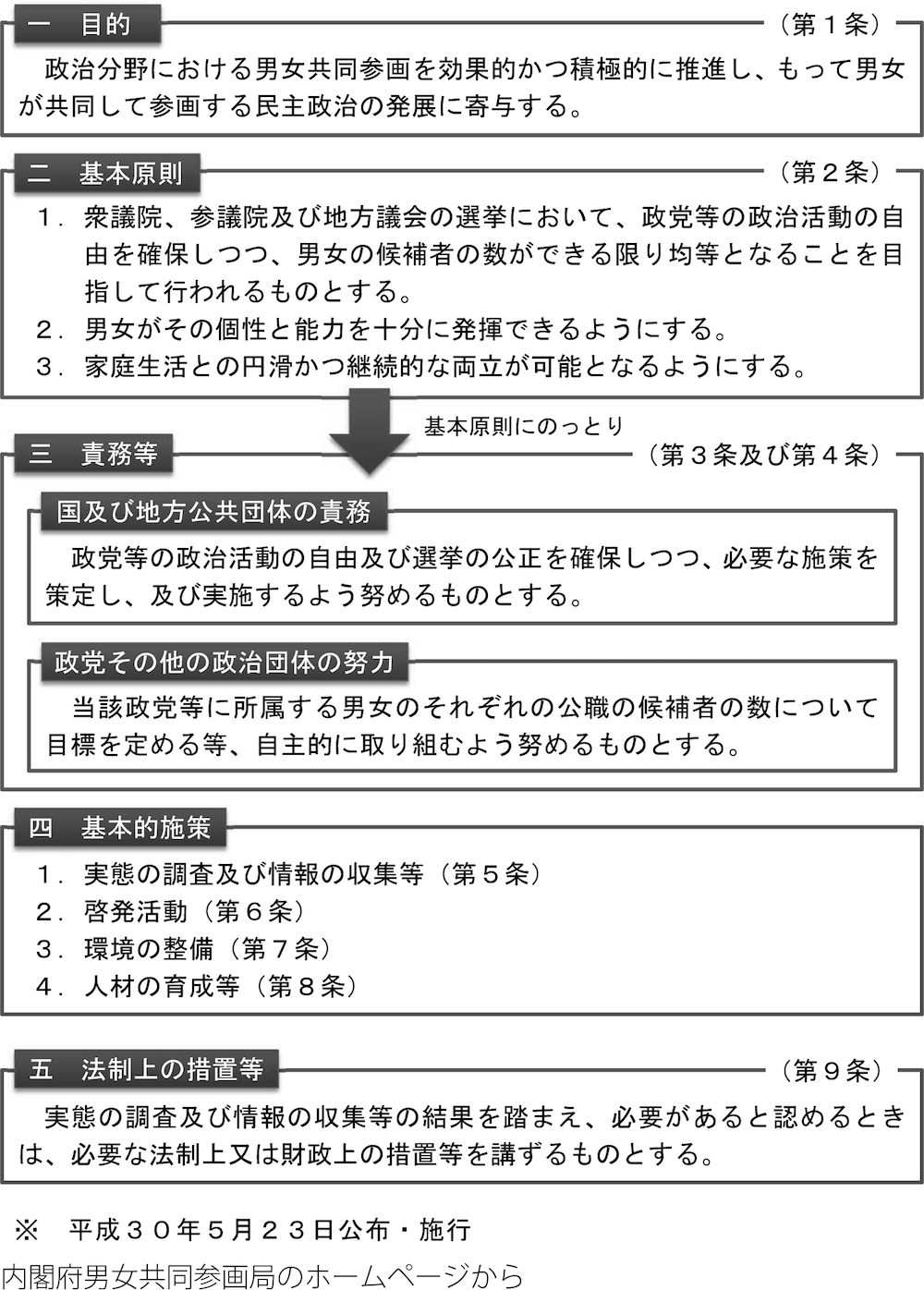

表 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 概要

表 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 概要しかしながら、現状では衆議院の女性比率は10.1%で193カ国中158位(列国議会同盟、2018年6月現在)でしかない。参議院では20.7%、地方議会では全体で13%程度である。男性がほぼ独占する状態で意思決定がなされているのが現状だ。

これを変えるべく、「政治分野における男女共同参画推進法」が5月16日に参議院本会議にて全会一致で可決・成立し、23日に公布・施行された。この法律を「候補者男女均等法」とも呼ぶことができるのは、2条の基本原則に、政党は「男女の候補者の数ができる限り均等」となるよう目指すことが盛り込まれたからである(表)。各政党はこの基本原則の下に、男女の候補者数を定めるクオータ(性別割当制)等の措置を講じることが求められている(法律の解説は拙稿「『政治分野における男女共同参画推進法』成立の意味―議会の男女均等に向けて新たなステージへ」『世界』2018年7月号を参照)。

ここではなぜ法律が制定に至ったのかに関して、女性団体、議員連盟、学界、メディアの役割に着目し、これらの連携が法成立の鍵を握っていたことを見ていきたい。そして、この考察を通じて女性の生きづらさを解消していく方策を探っていきたい。

候補者男女均等法が成立し、国会議事堂を背に記念撮影する女性たち=2018年5月16日、東京都千代田区

候補者男女均等法が成立し、国会議事堂を背に記念撮影する女性たち=2018年5月16日、東京都千代田区女性議員を増やすための手法にクオータがあり、今日では130カ国で何らかのクオータが実施されている。クオータが日本に導入されるには、日本の女性議員が極めて少ないという事実が広く知られ、その状況を改善するための手法としてクオータが着目され、法的なクオータ制が必要だという認識が深まるというプロセスを経る必要がある。

女性議員が少なすぎるという認識が日本社会でいつごろから広がったのかを確定することは難しいが、朝日新聞の記事データベースで検索すると、比較的古い記事としては、1992年1月16日の日本の「国会議員の女性比率、先進国で最低の110位」がある。この国際順位は列国議会同盟が毎月公表するもので、毎年、市川房枝記念会(当時)が『婦人展望』(現在『女性展望』)にて公表しており、それに基づいてこの記事が書かれている。ちなみに当時の女性比率はわずか2.3%だった。

その後は総選挙や国際会議などのタイミングで列国議会同盟の日本の順位が紹介され、1990年代に11本、2000年代に10本掲載された。日本の女性議員の少なさを打開する手段としてクオータに言及する記事はそのうち9本である。フェミニスト議員連盟や北京JAC、女性国会議員などがクオータを求めていることも記事化されている。

1紙だけの動向であるものの、メディアの女性議員比率への関心は総じて低かった。日本の女性議員が増加傾向にあったこともあり、メディアは世界との大きな落差には関心を寄せていなかった。市川房枝記念会は先駆的に国際順位を公表し、女性団体などのクオータ要求が時折メディアで取り上げられたが、クオータを求める運動が本格化するのは2010年代に入ってからである。

『ジェンダー・クオータ:世界の女性議員はなぜ増えたのか』

『ジェンダー・クオータ:世界の女性議員はなぜ増えたのか』市民社会の動きとして重要だったのは、「クオータ制を推進する会(Qの会)」の誕生である。赤松良子元文部大臣が代表を務め、同じく赤松が代表を務める「WIN WIN」(注2)の呼びかけで九つの団体によって2012年に結成された(注3)。2013年5月時点で33団体が参加し、2018年には63団体にまで増えている。WIN WINも2013年に『クオータ制の実現をめざす』を刊行し、クオータ制への理解・普及活動に乗り出した。

同時期に私自身もクオータへの関心を深めており、2011年3月8日には上智大学で「世界118位の現実:クオータは突破口となるか」のシンポジウムを開催した。辻村みよ子、申琪榮、橋本ヒロ子、小宮山洋子、福島みずほ、円より子ら、第一線でクオータについて発言していた論客を集めたこのシンポジウムには、100人以上の参加者が詰めかけ、ネットで中継したところ400人以上が視聴した。この反響に手応えを感じた私はシンポジウム記録を冊子化するとともに、本格的な国際比較研究に着手し、衛藤幹子と編著で『ジェンダー・クオータ:世界の女性議員はなぜ増えたのか』(明石書店)を2014年3月に刊行した。

市民社会と学界ではこのようにクオータに関する議論が起きていたが、それが永田町に飛び火するのは2014年3月7日にQの会が開催した院内集会からである。出席していた中川正春衆議院議員が超党派の「クオータ制を推進する議員連盟」の設立を提案したのである。野田聖子議員をはじめ、出席していた国会議員は全員賛同し、ここから議連結成へと繫(つな)がっていった。実際に「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」が発足したのは、解散総選挙を挟み翌年2月となるが、その生みの親はQの会であり、アジェンダ化のリーダーシップを発揮したのが中川正春であった。中川は各党にクオータ制の検討要請を対面で行った最初の男女共同参画担当大臣だったが、今度は国会議員として議員立法を目指したのである。

「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」は2015年2月26日に、中川正春会長、野田聖子幹事長、行田邦子事務局長の体制の下、超党派で17人が役員となり発足する(3月末に会員数は45人)。法案の中身を検討するワーキングチーム(WT)には中川正春、行田邦子、福島みずほ、石橋通宏、宮川典子、重徳和彦、中野洋昌が就き、私もWTのアドバイザーとなり、4月から本格的な議論を開始した。

クオータ制は選挙制度との組み合わせによって様々に設計ができ、その実効性も設計次第で変わる。諸外国の例を参考にしながら、日本にあったものを絞り込んでいく段階で重要なのは、クオータ制の設計に関するアイデアと実現可能性である。アイデアを提供するのは研究者の役割であり、実現可能性に関しては法的な可能性を衆議院法制局が、政治的な可能性をWTメンバーが検討した。

中川会長の方針は、現行の選挙制度を前提にクオータを導入するというものであった。したがって、専門家として私に課せられた課題は、衆議院の小選挙区比例代表並立制を前提に、実現可能で実効性の高いクオータ制を提案せよというものであった。

クオータを設計する際の障壁のひとつは憲法である。強制的なクオータを導入し、政党の候補者選定に対して縛りをかけることは、結社の自由、立候補の自由、差別禁止に抵触するかどうかが論点となる。違憲の可能性があるかもしれない法案を議員立法として提出することは相当に難しいため、クオータを合憲とする憲法学者による学術論文が応援団として必要だ。当時の学界状況ではそのような論文はなかったため、基本理念を定めることと、クオータ制を実施したい政党にはそれを可能とする仕組みを整えることが模索された。

すでに世界から何周も遅れている日本がこれから作る法案は、女性枠を設けるという時代遅れのものではなく、男女双方に対して数値を定めるべきであり、つまりは最新の世界潮流を取り込み、パリテ(男女均等、同数)の理念を体現すべきだというのがWTの方向性であった。パリテの理念を具現化する制度としては、比例代表の男女(女男)交互名簿があり、それをどのように法制化できるのかの議論を続けたのである。そして、理念に関しては理念法を制定し、公職選挙法改正とあわせて提出することを目指した。

今回成立した「政治分野における男女共同参画推進法」はこの理念法であり、2015年の夏にその骨格はできていた。基本原則として政党は候補者擁立の際に男女同数を目指すことを明記した点が画期的である。男女同数という文言がその後問題になるとはこの時点では想像だにせず、議論の中心は公職選挙法改正にあった。成立後にメディアからの取材で、女性議員を増やす意義について、当時の議連ではどのような議論があったのかを聞かれたことがあるが、すでにそうした意義を感じている国会議員が議連に参加していることもあり、私の記憶ではそうした議論はなかったように思う。むしろ、具体的な制度設計について、細かい議論を行っており、専門家としての私の役割もそこにあった(注4)。

理念法の制定に関しては、議連役員会での承認を経て、舞台は各党内の合意形成へと移った。2016年の通常国会前半には野党は法案提出の準備を整えたが、与党の動きは慎重であった。自民党内の合意形成は野田聖子と宮川典子が尽力し、とりわけ宮川は「汗と涙」の根回しを精力的に展開した。自民党内でも意見は分かれ、クオータに賛成する男性議員もいれば、強硬に反対する女性議員もいる。全体として女性議員を増やすことに正面から反対する議論はなかったように思うが、手段としてのクオータに対しては、理解が深まっているという状況ではなかった。

与党内の議論、あるいは社会全体の理解を得るために、クオータからパリテへと言説が転換したことが奏功したのではないかと思う。

クオータとパリテは何が違うのか。私自身の説明は、クオータは手段、パリテは原則、というものである。クオータは男女平等という目標を実現するための手段であり、手段である以上、手段としての合理性が問われ、また目標が達せられたら速やかに廃止されてしかるべきである。積極的是正措置(ポジティブ・アクション)、あるいは暫定的特別措置としてクオータを捉えれば、そうなる。他方、パリテは民主主義の原則であり、人口が男女半々で構成されている以上、意思決定は男女半々で担うことが民主主義であるという考え方である。実際に制度設計をすれば、パリテは50%のクオータと変わりはないが、よって立つ思想基盤は異なる。手段としてのクオータに違和感を覚える人も、人口が男女半々と言われてしまうと、パリテの原則に反論することは難しい(注5)。

クオータはすでに130カ国で導入されているとはいえ、どの国も導入過程では論争となり、時には改憲を経て導入に至っている。クオータがどのような理論で正当化できるかには莫大(ばくだい)な研究蓄積があり、そしてどのように社会が受け入れるかも国によって異なる。日本ではクオータに関する議論の蓄積が、学界でも社会でもあまりない。パリテの基本原則の下に、政党に自主的にクオータの実施を求めるという理念法の建てつけは、クオータに賛成する政党も反対する政党も合意できるものであった。最終的に理念法が成立できたのも、パリテを理念としたからであろう。

クオータの社会的受容に関しては私自身が研究テーマとしており、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください