宗教的感性を養うための10冊

2018年09月19日

〝ホモ・レリギオースス〟という考え方がある。現生人類の特性を考察する場合、ホモ・ファーベル(道具を使う人)やホモ・ルーデンス(遊ぶ人)やホモ・シンボリクス(象徴を使う人)などといったとらえ方があり、歴史学者のミルチャ・エリアーデは〝ホモ・レリギオースス(宗教をもつ人)〟を提示した。宗教行為を営むのは、まさに人類最大の特徴のひとつなのである。人類の歴史や文化を考察する上で、宗教という要素を避けて通るわけにはいかない。もちろん、現代の世界の動きを理解する際にも、宗教の知識は不可欠である。また、宗教は「人類の知恵の結晶」といった面をもつので、我々が苦難の人生を生き抜く上でも、宗教体系は多くの知見をもたらしてくれる。

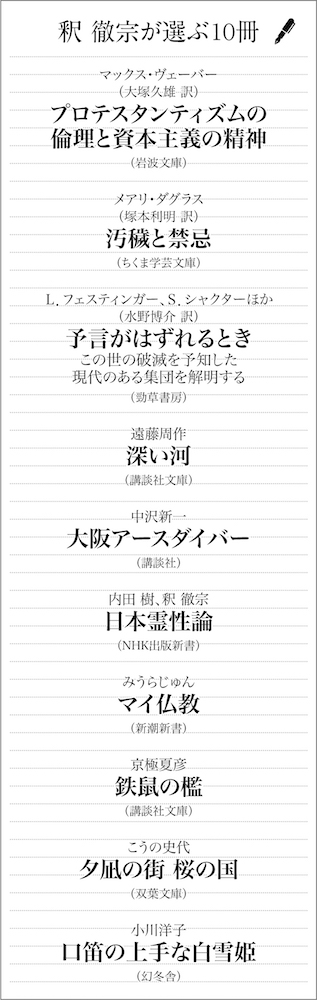

以上のような状況を踏まえて、「宗教を理解するための10冊」をご紹介しようと考えていたのだが、なんだかありがちなブックガイドになりそうな気がして、テーマを変更した。「宗教的感性」を養うために良い本を10冊ご紹介しようと思う。というのも、宗教という領域は、ちょっとした知識を仕入れてわかった気になるのは、かえって具合が悪いことになる。この領域について肉迫するためには、日常に潜んでいる宗教性に耳を澄まし、自分がどんな宗教風土の中で暮らしているのかに目をこらす、そんな営みがキモになってくる。そのような営みを通じて育まれた感性こそ、他者の宗教性を尊重し、自分の歩む道を豊かにしてくれるのである。同時に、宗教が内包する問題点も見えてくるはずだ。

まずは宗教社会学の古典からご紹介しよう。マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』である。社会学の巨人・ウェーバーの代表作だ。宗教を通して社会や人間を考察すれば、それまで見えなかった面が浮かび上がる。本書を読んで、ぜひ信仰と経済の関連について考えていただきたい。資本主義の問題のみならず、近代というシステムについて学ぶのにもお勧めの書である。ウェーバーは、「キリスト教プロテスタント(特にカルヴァン派)の倫理が近代資本主義を生み出した」と考えた。資本主義的なものは、古代の中国やバビロニアにも存在したが、それらは近代資本主義にはならなかった、なぜならプロテスタンティズムがなかったからである、そのように述べている。プロテスタントたちは、自らの職業を「神の召命」と捉え、禁欲的に働く倫理を構築した。これがやがて近代資本主義のベースとなっていく。しかもカルヴァン派は、「救われるか救われないかは、神の御心によって、すでに決定している」という〝予定説〟を立て、世俗内での成功こそ救いの証しとなるといった思想を展開した。近代資本主義の発達には、カルヴァン派たちの倫理観が大きく寄与したというのである。このようなウェーバーの立論には、経済学者のヴェルナー・ゾンバルトの批判など、毀誉褒貶(きよほうへん)相半ばするところもあるが、一読すべき書であることには間違いない。

次に、文化人類学者のメアリー・ダグラスによる『汚穢(けがれ)と禁忌』を取り上げたい。多くの宗教には、食や性のタブー(禁忌)がある。食と性は宗教を考える上で欠かせない案件である。なぜ人類は食や性にタブーを設定したのだろう。もちろん、人類以外にそのような制限をもつ生物はいない。「食べられるのに、食べない」という行為は、実に不自然である。そもそも人類は、他の生物に比べると、なんでも食べる、いつでも性交渉を行う。それが大きな特性なのである。それなのに、どうしてタブーなどというやっかいな文化装置が設定されるのであろうか。たとえば、よく知られているユダヤ教の食規範は次のようなものとなっている。動物は「ひづめが割れていて、反芻(はんすう)するもの」でなければ食することはできない。ラクダ・ウサギ・狸などは、ひづめが割れていないからダメ。豚は、ひづめは割れているものの、反芻しないからダメ。水生生物は、ヒレとウロコがなければ食べてはいけない。したがって、貝類・ウナギ・タコ・イカなどはタブーとなる。どうしてユダヤ教ではこのような禁忌が生まれたのか。これについては古来、さまざまな神学者や研究者が言及してきた。特にブタについてはよく「ブタは雑菌が多いので、古代の社会では保存が利かず、食べるのを避けた」などという説を耳にするが、これも数多くある見解のひとつに過ぎない。メアリー・ダグラスは、聖書の「レビ記」を分析することで、この謎に迫っていく。「レビ記」といえば、聖書の中でもドラマ性が低く、あまり面白くない部分である。ここには数々の禁止事項や祭祀様式が述べられている。著者は、この「レビ記」にある構造を見出す。この構造理論を使えば、ユダヤ教のみならず、人類のタブーもかなり解明できるというすぐれものなのである。

もう一冊、社会心理学者のフェスティンガーやシャクターたちによる『予言がはずれるとき』をお薦めしたい。この論文でフェスティンガーたちは「認知的不協和理論」を提唱している。人は〝思い〟と〝現実〟とがズレると、認知的不協和状態におちいる。これをなんとか補正しようと、さまざまな無意識的反応を行う。フェスティンガーたちは、数多くの「予言がはずれた教団の事例」を集め、フィールドワーク等を通して、考察していく。たとえば、次のような事例がある。中年女性のキーチ(仮名)は、宇宙人襲来の予言を行う。そして、それを信じた人たちと一緒に、(宇宙人の攻撃を避けるため)引っ越しをするのである。しかし、その予言は(当然のことであるが)はずれる。「なんだバカバカしい」と、その集団は解散するかと思えば、そうはならない。なんと、予言がはずれたことによって、さらに強固な共同体となり、キーチ教団へと展開するのである。彼らは、〝思い〟と〝現実〟とが大きくズレた結果、認知的不協和状態となり、それを補正するために「我々が真剣に活動したから、宇宙人は攻撃をやめてくれたに違いない。この活動はやめるわけにはいかない」という理屈にたどりつくのである。

いやはや、実に人間はおもしろい。人間が不可視の世界へと心を伸長させた結果、宗教という領域が生じた。それは人間の思惑を超えて、自目的に機能していったのである。上記の3冊を読むと、そのことがよくわかる。

次に挙げるのは、日本の宗教風土についての知見を深めるために有効な著作である。まずは、遠藤周作の『深い河』を読んでいただきたい。不確かな記憶で恐縮なのだが、遠藤周作の妻・順子がエッセイで「遠藤は、自分の棺の中には『沈黙』と『深い河』を入れてくれ、と言っていた」と書いていたように思う。確かに、この2冊が日本の宗教系文壇に与えた影響は大きい。『沈黙』は最近も再映画化されているので、ご存知の人も多いだろう。日本の宗教風土へ侵入してきた異物であるキリスト教を通して、我々ひとりひとりに神や信仰という問題がつきつけられる作品である。一方、『深い河』は「それぞれの事情や思いを抱えた5人の日本人が、インドへのツアー旅行に参加する」という設定になっている。カトリック信者であった遠藤にとって、「深い河」と言えばヨルダン川のことを指すのであろうが、この作品ではすべてを飲み込みながら滔々(とうとう)と流れ続けるガンジス河がメタファーになっている。ヒンドゥー教はとてもインクルーシヴィティ(包括性)が高い宗教である。遠藤がこの作品を構想したきっかけのひとつに、当時の世界の宗教界でさかんに論じられていた宗教多元主義があった。宗教多元主義は、イギリスの宗教哲学者であるジョン・ヒックを中心として、80年代に大きな議論を呼んだ。「神はさまざまな名前を持つ」として、世界の宗教を並列に取り扱おうとした思想ムーブメントである。『深い河』にはその影響が見られる。〝キリスト教と日本人〟というテーマと向き合い続けた遠藤の集大成的作品なのである。私は初めて本書を読んだ時、「キリスト教はこのかたちで日本に土着していくのではないか」と感じた。

日本人の宗教的古層へと迫りたい人には、中沢新一による『大阪アースダイバー』は必読である。大阪は日本初の〝都市〟である、と言う著者。その大阪の地を動かしてきた構造とはどのようなものなのであろうか。この問題を、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください