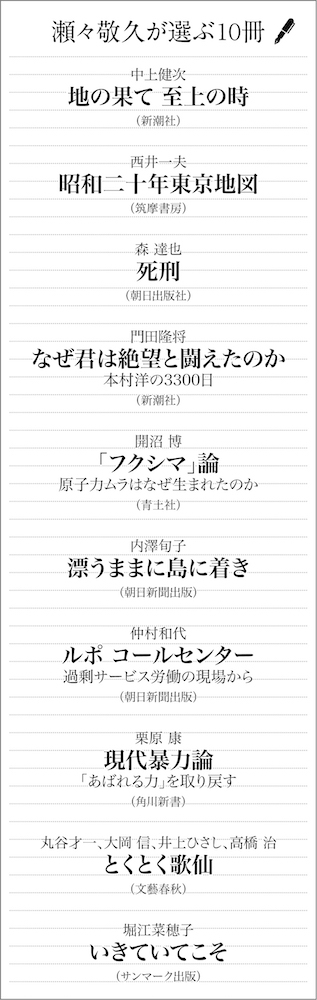

時代や社会、人々を描くヒントをくれた10冊

2018年09月21日

映画を作りたいと思ったのは高校生の頃だった。1970年代の後半、昨日まで自主製作映画を作っていた若者がいきなり商業映画の監督を任されるような時代が来た。助監督修行を何年も続けながら監督になるという撮影所システムが崩壊したからだ。九州の田舎の高校生だった僕は、映画界ではスゴイことが起こっている、若者が映画を変え、世界を変えるのだと思った。それから昭和最後の年、29歳でピンク映画の監督をやる。平成も終わろうとし、あれから30年近くが経つ今、結局何かが変わったわけではない。ただ、映画を作るということは世界の秘密を探ることだと思いながらやってきた。今の自分たちが生きているこの時代、この社会はどういう風に出来ているのか、動いているのか、どこに問題があるのか、そして人々はどう生きていけばいいのか。作品の形こそ変われ、そこにいつも立ち、考え、物語を作り、俳優に生々しく演じてもらう。その作業の繰り返しだった。その過程には多くの本からヒントを与えてもらったことが多い。時代の変遷と共に記してみたい。

大学時代を過ごした京都から鞄一つで上京したのは86年。ピンク映画の助監督を始める。その頃、よく読んでいたのが『昭和二十年東京地図』。西井一夫による戦前の東京、各地についての文章と、平嶋彰彦が撮影した現代の、その場の東京の写真。それらで構成されていた。それらを読み、見ると、戦前と現代が継続と断絶の間で見え隠れしながら立ち現れてくる。読書体験としては独特のものだった。「浅草」「麻布・三田・芝」「目黒・品川」「本郷・谷中・上野」という風に場所による章立て。浅草なら、文章に登場するのは葛飾北斎であり、永井荷風であり、高見順、荒木経惟らだ。浅草の近くには小塚原刑場があり、日雇い労働者の寄せ場があり、遊郭があった。歴史的には江戸の端であり、「死と再生の世界、この世とあの世がここで混ぜこぜになっている境界領域」、そういう記述の横にある現代の風景写真は浅草をまた違ったものと見せてくれる。人間が住む場所とは重層的な空間なのだ。今という時間は、過去にも未来にもつながる。そういうイメージをこの本が大きく与えてくれた。時代はまさにバブル経済へ突入しようとしていた。東京じゅうの風景が地上げと共に変容していこうとする時期だった。

森さんが加害者の元少年に面会したのは07年10月、最高裁が高裁判決を破棄し、差し戻し公判が既に10回を過ぎていたころだ。アクリル板越しの26歳となった彼は、毎日遅くまで本を読んでいて、森さんの本も読んでますと言った。そんなに本が好きなの?と問うと「だって、少しでも遅くまで起きていれば、そのぶん長く生きられますから」。元少年は既に自分の死刑判決を覚悟している様子だ。著者はこう書く。「僕は彼を死なせたくない。なぜなら彼を知ったから。会ったから。会って話したから」。死刑反対の様々な論議に比べ、この気持ちは、すごくシンプルだ。そのシンプルさゆえにこちらの心を打ってくる。

一方、被害者遺族の本村洋さんの裁判闘争を門田隆将氏が10年間の長きにわたって寄り添うように著述したドキュメント『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』という本がある。

08年の広島高裁での死刑判決後、記者会見を行った本村さんの発言をテレビで見ていた僕は奇妙な印象を覚えた記憶があった。本村さんの思いが叶ったように死刑判決が出た。これから本村さん自身はどう生きていきますか、記者からはそんな質問だった。これに対して本村さんは「これからは日本人として、社会人として恥ずかしくないように労働して、しっかり納税して生きていきたいと思っています」。細かいニュアンスは今となっては曖昧だが、そういう意味の発言をした。僕はその言葉に場違いな印象を感じた。死刑という判決に対して、目指したものではあれ、諸手をあげて喜ぶべきでないという心情はくみ取れるが、その場にひどくそぐわない感じがしたのだ。だが、この門田さんの本を読んで、その謎が解けた気がした。1999年7月、初公判を間近にした本村さんは上司に「実は、辞めさせていただきたいと思いまして……」と辞表を差し出したのだ。それに対して上司はこう言ったという。「この職場で働くのが嫌なのであれば、辞めてもいい。君は特別な経験をした。社会に対して訴えたいこともあるだろう。でも、君は社会人として発言していってくれ。労働も納税もしない人間が社会に訴えても、それはただの負け犬の遠吠えだ。君は社会人たりなさい」

この一節を読んで僕は分かった。死刑判決後の本村さんの言葉はこの時の上司に向けた言葉だったに違いない。一番苦しい時、自分を救ってくれた上司への返礼の言葉だったのだ。この本を読んでいくと、彼がひとりで裁判を戦ったのではないことがよく分かる。周囲には支える人々がいた。彼は決して孤独ではなかった。そして門田氏も2008年の4月、逆転の死刑判決が下された翌日に元少年に面会に行っている。そこには自分の罪と向き合い、自分の死と向き合った穏やかな元少年がいたと記述している。自らの罪を悔いている元少年が目の前にいたとも。続いて、本村さんの発言がさらに引用される。「死刑があるからこそ、Fは罪と向き合うことができるのです」。だが、著者自身は死刑の是非について語ることはしていない。命と死に向き合った2人の若者、本村さんと元少年の長い年月の心の記録として、この本は書かれているということなのだろう。

11年3月、東日本大震災、これを契機に起こる福島の原発事故。時代の感覚はこれ以前とこれ以降で大きく変化したように思えた。もはや右肩上がりの成長神話や安全神話は本当に信じられなくなる。そんなときに読んだのが開沼博氏の『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』という本だ。著者は東京大学大学院学際情報学府の修士論文を改訂増補し、この本とした。福島県いわき市出身であり、福島を中心に新潟、青森の原発立地地域でのフィールドワークを続けた結果、書き上げられている。副題にあるように原子力ムラがなぜ生まれたかを問う本であり、「中央=原子力発電によるエネルギーを使う地域」からの一面的な見方、それは3・11以降の原子力=悪という、いささかファナティックな論調に異を唱える部分もある。自分が生まれ育った地域になぜ原子力発電所が生まれたのか、著者は冷静に考察している。原子力ムラとは二つあるのだ。東京電力、通商産業省、科学技術庁などの政治を含む上部構造としての中央の「原子力ムラ」であり、もう一つは原子力を押し付けられ、さらには受け入れなければならなかった、あえて言えば受け入れることで生き延びようとした、地元の共同体としての「原子力ムラ」のことだ。著者の論点は、自身の地元である後者の原子力ムラに大きく注がれる。地元のムラは「戦時のみならず戦後においても、極度の貧困に喘ぎながら、それでもなおただ中央からの受身の姿勢のみにあったわけではなく、自ら積極的にムラを構成しようとする自律的な力を強く持っていた」。だが原子力ムラの成立から、それらが進展していくにつれ、ムラと中央との分離が進んでいく。最終的には中央の「植民地」となってしまったのだ。そして3・11。著者は本の冒頭に、こう記している。「もはや成長期ではない」。成長神話は終わったのだ。だが、それでも生きていくための希望はどこにあるのか。成長を捨て、どこに。著者は最後に記す。

「田畑と荒地にパチンコ屋と消費者金融のATMが並ぶ道……郊外巨大『駐車場』量販店と引き換えのシャッター街……例えば『ヤンキー文化だ』『地域○○だ』といったあらゆる中央の中央による中央のための意味づけなど空虚にひびく、否、ひびきすらしない圧倒的な無意味さ。成長を支えてきた『植民地』の風景は『善意』ある『中央』の人間にとってあまりにも豊穣であるはずだ」。諦めたわけではない。地方のリアリティに向き合うことで、その延長線上に希望を見ようとしているのだ。

東日本大震災以降、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください