意識調査から「安倍一強」の謎を解く

2018年12月19日

民主主義は民意の上に成り立つ。それが常識である。とはいえ、民意はどこに表れるのか。報道機関や研究機関が公表している世論調査がそれにあたるのか。あるいは、選挙の結果が民意なのか。民意を表すとされる指標はさまざまある。しかしそれらは必ずしも一致しない。2016年アメリカ大統領選挙では、事前の世論調査はヒラリー・クリントンの圧倒的勝利を予測していたにもかかわらず、大統領の座を獲得したのはドナルド・トランプだった。しかも、全米の総得票数ではクリントンの方が勝っていた。そして、メディアによる激しい批判にもかかわらず、その後もトランプ大統領の支持率が大きく下落はしない。

民意の表示がこのようにブレたり、問題が発覚しても政権への支持が揺るがなかったりする事態は、現代の民主主義の不安定性や弱体化を示しているのだろうか。さらにそれは、民主主義的な民意形成のプラットフォームとしてのメディアのあり方が近年大きく変化していることと関わっているのだろうか。

本稿ではこの問いについて、筆者が17年の衆院選前後および18年10月に行った意識調査に基づき、現代におけるサイレント・マジョリティーという視点から考察する。

先日、あるジャーナリストのこんな嘆きを聞いた。「モリカケ問題なんて、本当に決定的だと思うのに、内閣支持率はほとんど揺るがない。なぜだ? なぜわれわれの声は国民に届かなくなってしまったのか。それはソーシャルメディアのせいなのか?」

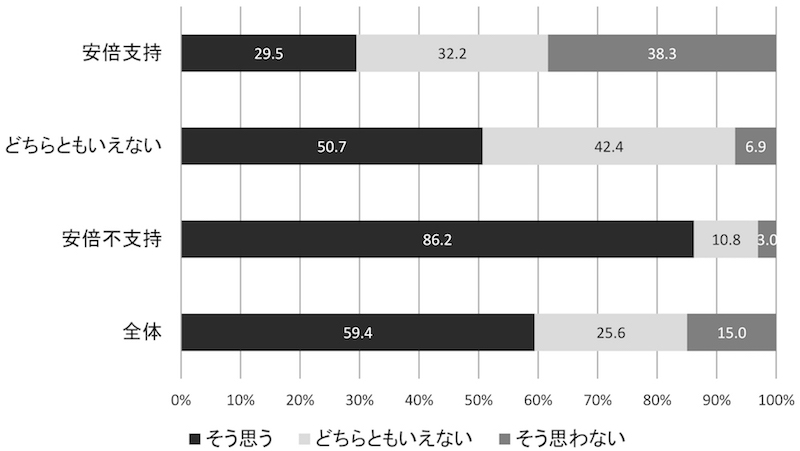

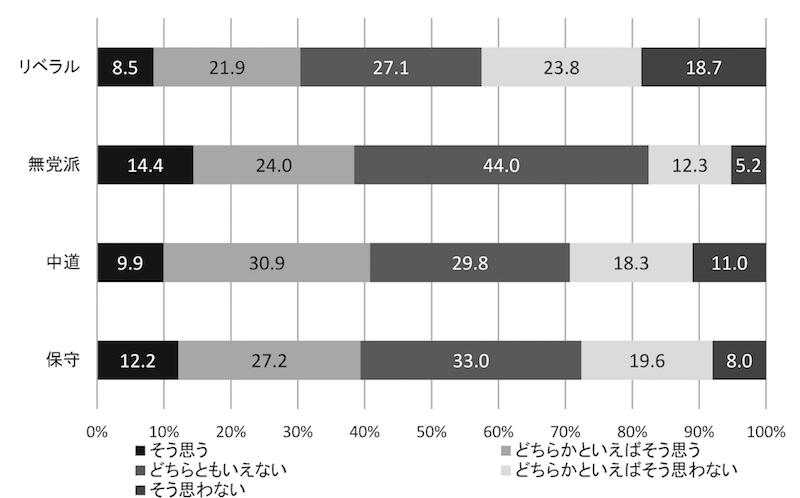

図1 「2017年の冒頭解散はモリカケ問題への追及をかわすためだと思うか」に対する回答割合(%)

図1 「2017年の冒頭解散はモリカケ問題への追及をかわすためだと思うか」に対する回答割合(%)だが、国民は「モリカケ(森友・加計)問題」を認識していなかったわけではない。図1は、筆者が17年10月の衆議院選挙直前に実施した意識調査(注1)で、安倍首相が17年9月の臨時国会冒頭で衆議院を解散したこと(冒頭解散)が、モリカケ問題への追及をかわすためだと思うかとの質問に対する回答を集計した結果である。これによれば、「冒頭解散はモリカケ隠し」という批判は、安倍支持層でも30%近くあり、不支持層では90%近くにまで達している。すなわち、「森友・加計問題」が安倍政権の失点であることは国民の間で広く共通認識となっていた。にもかかわらず、17年10月22日に行われた衆院選では、自民党は公示前と同じ284議席を獲得し、盤石の強さを見せつけた。なぜこんなことが起こるのか?

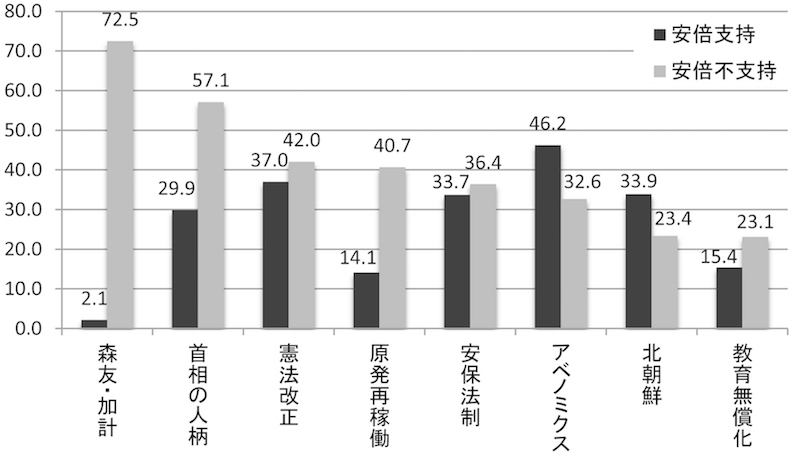

図2 安倍首相支持/不支持の理由(%、複数回答)

図2 安倍首相支持/不支持の理由(%、複数回答)そこで同じ調査で、安倍首相を支持するグループと支持しないグループに分けて、その支持/不支持の理由を聞いてみた。その結果が図2である。これによれば、安倍不支持層では、不支持の理由の第一に断トツでモリカケ問題が入っている。一方、安倍支持層の支持理由は、アベノミクスであり、憲法改正、北朝鮮問題、安保法制である。

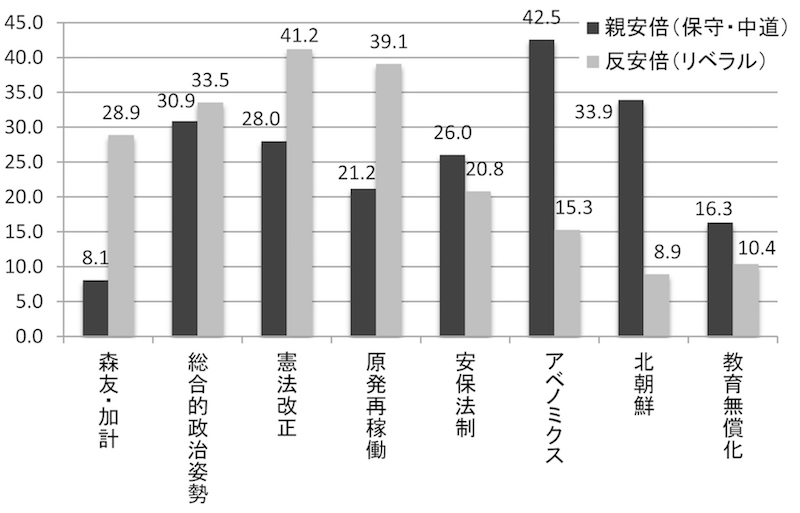

図3 17年衆院選比例代表投票の理由(%、複数回答)

図3 17年衆院選比例代表投票の理由(%、複数回答)次に図3を見ていただきたい。これは、17年衆議院選直後に行った意識調査(注2)で、比例代表制でどの政党に投票したか、またその理由を尋ねた結果である。これによると、反安倍を掲げるリベラル系政党に投票した理由としては、憲法改正、原発再稼働問題、総合的政治姿勢が上位であり、その後にモリカケが挙げられた。他方、親安倍の保守・中道政党への投票理由では、アベノミクス、北朝鮮問題、総合的政治姿勢などが上位であった。

ここから見えてくることは、モリカケ問題は確かに人びとに安倍首相の失点と認識された。しかし、国政選挙の投票においては、それよりも国全体の方向性に関する問題によって有権者の態度が決定されたということだろう。そして、保守・中道支持層とリベラル支持層を分かつのは、アベノミクス、北朝鮮など外国に対する姿勢、憲法改正、原発再稼働等に対する評価であり、それらを包括する「総合的政治姿勢」だったということになる。

■有権者の過半を占める無党派層

「総合的政治姿勢」とは微妙な回答である。保守・中道支持層とリベラル支持層を分かつのが、アベノミクス、外国に対する姿勢、憲法改正、原発再稼働等に対する評価であり、それらを包括する「総合的政治姿勢」であるとすると、それはこの二つの層が、国家の「正義」(最も基盤となる価値意識)について対立しているということもできるだろう。実際にそうだろうか。筆者がつい最近(18年10月)実施した意識調査(注3)から確認してみたい。

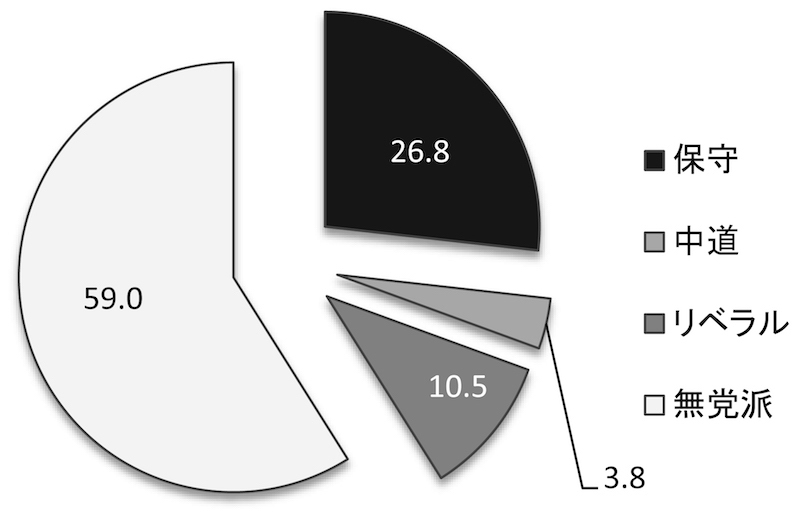

図4 調査対象者の支持政党(%)

図4 調査対象者の支持政党(%)■保守・中道・リベラル・無党派層の正義

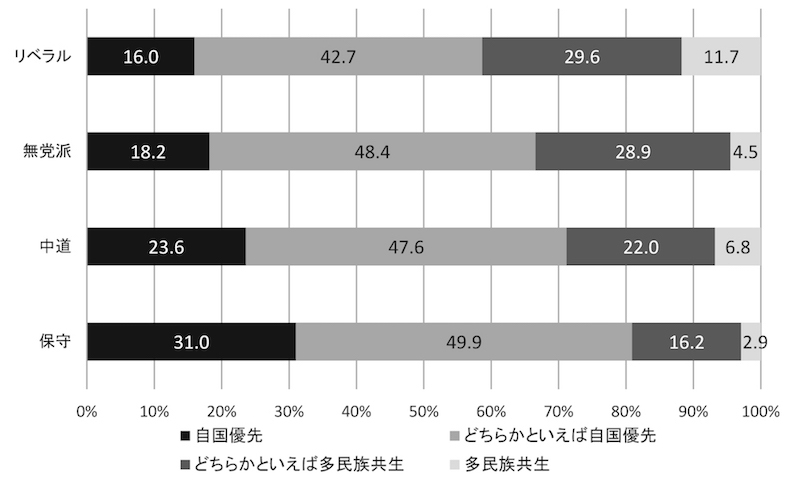

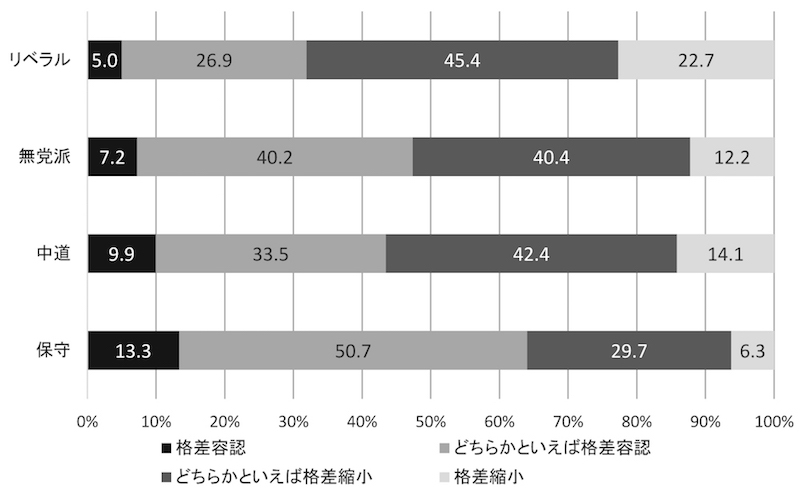

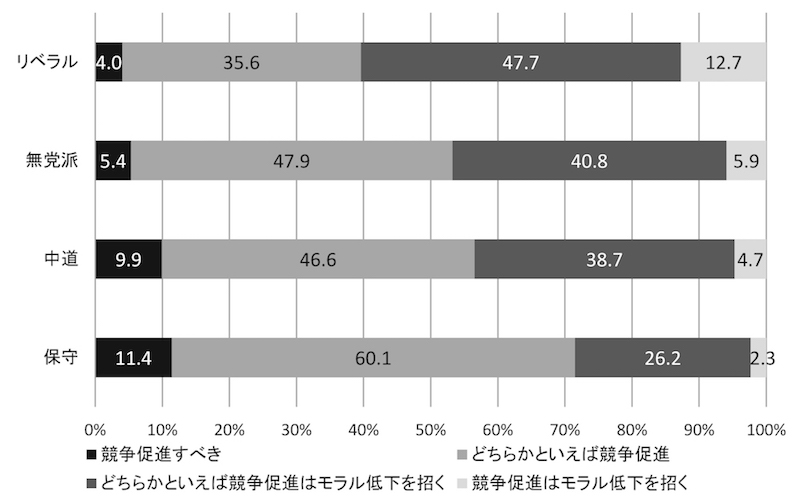

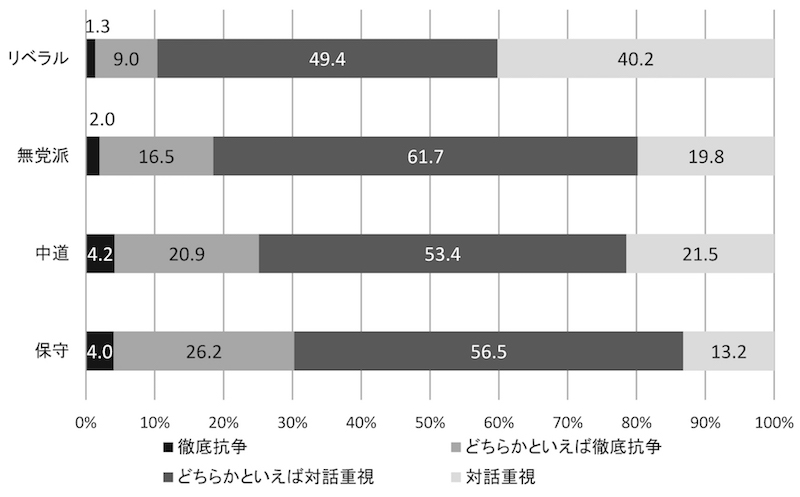

そこでグループごとにどのような「正義」を支持しているかを層別に集計し、図5~8に示した。これによれば、「国家は自国優先を貫くべきか、多民族との共生を図るべきか」「格差を容認するか、縮小すべきか」「競争促進のために勝者を手厚く遇するべきか、競争促進はモラル低下を招くか」「対立者とは徹底的に戦うべきか、対話重視で解決すべきか」の四つの問いに対して、いずれも、保守層は前者の態度を支持するものの割合が高く、リベラル層は後者の態度を支持するものの割合が高い。そして、その間に、中道層と無党派層が位置する。とくにこれら四つの問いでは、無党派層は中道層よりもリベラル寄りに位置している。

図5 自国優先か多民族共生か

図5 自国優先か多民族共生か 図6 格差を容認すべきか、縮小すべきか

図6 格差を容認すべきか、縮小すべきか 図7 競争促進か、競争促進はモラル低下を招くか

図7 競争促進か、競争促進はモラル低下を招くか 図8 対立者とは徹底的に戦うか、対話重視か

図8 対立者とは徹底的に戦うか、対話重視か図4で見たように、無党派層は全体の6割を占めている。その大きな部分が、リベラル政党に投票すれば、政治の勢力地図は大きく変わるだろう。だが、後述するように、実際はそうなっていない。なぜだろう?

■無党派層とは――声をあげない人びと

では無党派層とはどんな特性をもった人びとなのだろうか。18年調査によれば、無党派層は、男性より女性でその割合が高く、若年層になるほど多く、学歴が低い層ほど多く、世帯年収も低い方が多い。つまり相対的に社会的な力の弱いグループで無党派層の割合が高い。

図9 「自分のような普通の市民には、社会のことを左右する力はない」に対する意見

図9 「自分のような普通の市民には、社会のことを左右する力はない」に対する意見そのことを表すかのように、「自分のような普通の市民には、社会のことを左右する力はない」と思うかという質問に対して、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と答える人の割合は保守層、中道層と同程度だが、「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」という人の割合は圧倒的に低い(図9)。つまり、政治に対して「自分にも何かができる」と思っている人が少ないということである(反対に、「何かができる」と思う人の割合が最も高いのはリベラル層であるのも興味深い)。無党派層はいわば「声をあげない」国民層なのだ。

■メディアはどう評価されているか

日本の社会状況を説明しようとするとき、メディアの変化を挙げる人は多い。たしかに、2000年代後半から、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアの普及にともなってメディア環境は大きく変わってきた。スマートフォンの高性能化はさらにそれを後押ししたといえる。

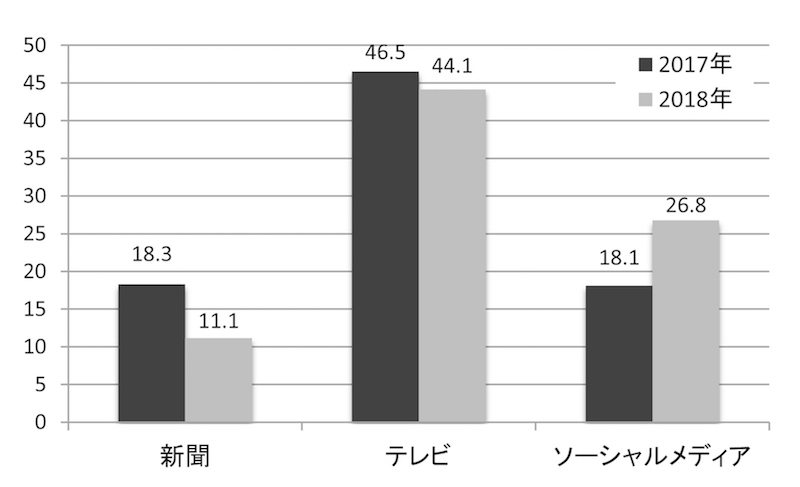

図10 社会に関する重要な情報源(%)

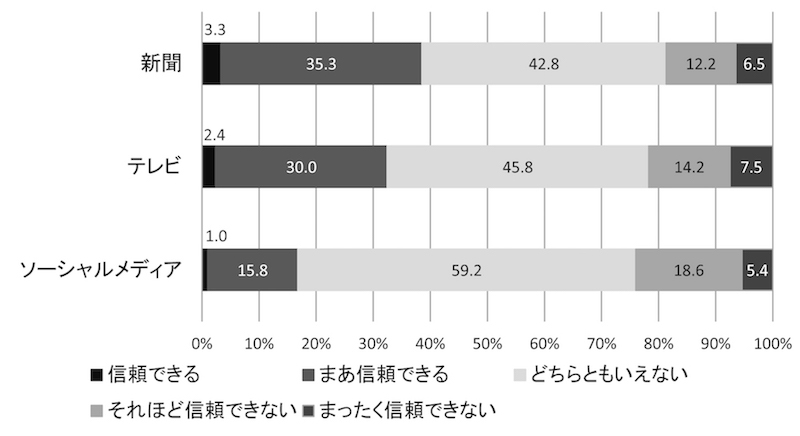

図10 社会に関する重要な情報源(%) 図11 メディアは信頼できるか(2018年、%)

図11 メディアは信頼できるか(2018年、%)では、既存のマスメディア、そしてソーシャルメディアは、社会的情報源としてどのように評価されているだろうか。図10は、17年調査と18年調査における「重要な情報源(単独回答)」(%)を比較したものである(調査対象もサンプル数も違うので単純に比較はできないのだが)。テレビは5割近いが、新聞はこの一年でかなり落ち込んでいる。ソーシャルメディアは成長途上で3割に届こうとしている。ただし、メディアへの信頼(図11)ということになると、やはり新聞がトップである。ソーシャルメディアはまだまだといえる。

■漂流する「民意」

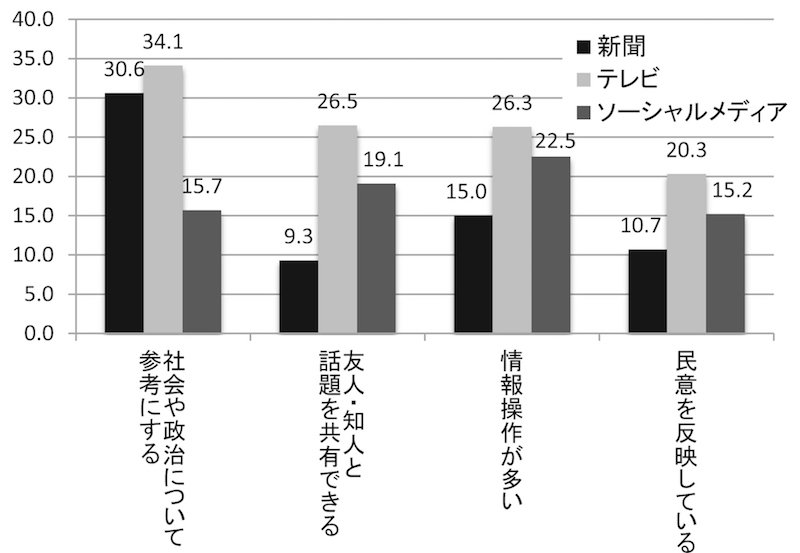

図12 メディアは民意形成に役立っているか(%)

図12 メディアは民意形成に役立っているか(%)しかし、民主主義の今後を考える上で最も気になるのは、現代のメディアが民意形成のプラットフォームとしての役割を果たしているか、という点である。そこで、18年調査でメディアが民意形成に役立っているかを尋ねた結果が図12である。これによれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください