鍵はサウジの世代交代

2019年01月18日

これはイスタンブールでの不可解で猟奇的な事件にムハンマド皇太子自身がかかわっている疑いが濃厚に持たれている、という近年の特殊な事件に便乗した分析ではない。「アラブの春」以来の中東情勢の変動、中東国際秩序の再編という文脈において、なかば必然的に問われる構造的な問題であり、イスタンブールの事件をきっかけに一気に噴出したものと言える。

まず文脈を見ておこう。2011年初頭の「アラブの春」はアラブ諸国の抑圧的な政権に軒並み動揺を誘った。その中で、特に政権の退陣、体制の崩壊や内戦・国家の分裂といった大きな変動を被ったのは、かつて革命などを経験して共和制になっていた国だった。

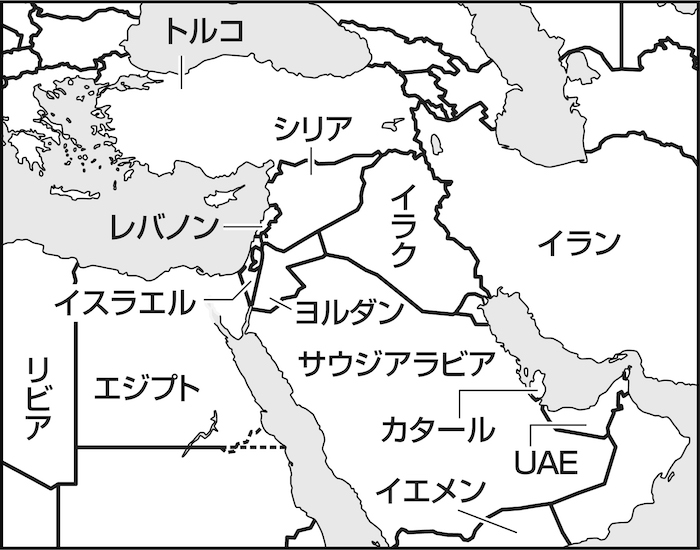

アラブ諸国の共和制の諸国で、大統領の任期が実質上終身のものとなり、さらに世襲化することで、次世代にまで現政権の支配を持続させようとしたところで、大規模な反乱が起きた。これに軍・治安機構の離反や分裂が加わった国では、政権が退陣を迫られるか、武装蜂起を前に崩壊した。チュニジア、エジプト、リビア、イエメンがそれらの事例である。シリアのアサド政権は政権の崩壊をロシアやイランの軍事力を借りた大規模な弾圧、反政府勢力の殲滅によって乗り切ろうとし、国民社会の分裂を招いている。

現在までのところ「アラブの春」による政権の退陣や崩壊の後に来たものは、多くの国では民主主義ではない。選挙による複数回の政権交代が生じたチュニジアを除けば、民主化の試みは挫折した。エジプトでは相次ぐ議会選挙、そして2012年の大統領選挙でイスラーム主義のムスリム同胞団が勝利し、統治の権力を掌握する初めての機会を得た。その統治は賛否を分け、わずか1年で軍主導のクーデターを民衆が歓呼して迎えるという形で終結した。リビアでは、2012年の国民総会選挙で選ばれた議会が新体制の憲法を制定に道筋をつけ、2014年の代議員議会選挙によって新体制の政府を創設するはずだったが、立憲プロセスは滞り、新体制が定まらないうちに行われた2回の選挙で二つの異なる政府が並び立ち、分断を深め固定化する結果に終わった。

「アラブの春」後の中東情勢は、「二極化」を基調とする。一方に、中央政府が弱まり非国家主体が台頭する諸国がある。他方で、いくつかの地域大国が台頭し、各地の内戦や地域紛争に介入し沈静化させ、調停する役割を担おうとする。

強権的政権が揺らいだ後に、中央政府が国土の隅々まで実効支配することが困難になり、国境が揺らぎ国家機構が機能不全に陥っている事例は、リビア、イエメン、シリアなどであり、シリア内戦はイラクに波及し、「イスラーム国」(IS)の台頭や北部クルド自治区での独立傾向の強化をもたらした。

中央政府が十分に国民を統合できず、国民の帰属意識の対象となり得なくなった諸国では、国民国家とは別の、宗派・部族・地域主義などさまざまな対象への帰属意識が強化されている。それらの帰属意識の対象は歴史上長く存在していたものであるが、現在の中東の諸国家が形成されていく近代化の過程で、後景に退いていたものであった。それらが国民に代わる帰属意識の核となり、それによって動員された集団が軍事力までも保有するようになることで、非国家主体が場合によっては国家と同等の政治的アクターとなる事象がアラブ諸国で相次いでいる。

2014年にイラクとシリアで大規模に領域支配を行って耳目を集めた「イスラーム国」もまた、この状況下で台頭した非国家主体の「多くの中の一つ」とも言えるだろう。「イスラーム国」の場合は、イスラーム教のスンニ派の政治思想に基づくイスラーム共同体への帰属意識と、その正統な体制としてのカリフ制の再興に加わるという「大義」に感化された者がイラクやシリアとその周辺諸国、そして世界各地から集まった。

イラク北部やシリア東北部で事実上の支配領域を得て、自治や独立を志向するクルド人の場合は、近代の中東諸国家の中でマイノリティーとして存在し、国家を持てなかった民族が、「アラブの春」後の諸国家・中央政府の弱体化を機会として台頭している。

イエメンやリビアのように、部族的な紐帯や地域主義が再活性化され、統一国家の再建を困難にするところまで来ている場合もある。

ただし中東でとめどなく国家・国民が崩壊・融解していく、といった破局的な印象を持つ必要はない。中東はそれでも一定の安定度を保っており、それはいくつかの地域大国がその国家と国民の統合を維持し、周辺の崩壊しかけた諸国家に対して優位に立ち、介入や調停により影響力を行使して事態の沈静化を図っているからである。

イラクやシリアやレバノンでシーア派が優位の政権への影響力を強めるイラン、シリア北西部の反体制派の安全地帯を確保しつつイラク北部やカタールなどにも影響力を持つトルコが双璧である。

黒海沿岸・コーカサス地域から中東に越境して影響力の拡張を進め、米国の隙をついてシリアなどでの影響力を強めるロシアや、過去にアラブ諸国からのボイコットを受けながらも中東にしっかりと根を張り、いまや中東地域の最先進国としての地位を確立したイスラエルなどが、地域大国あるいは強国となった。域外の超大国である米国が中東への関与の意思を弱める中、これらの地域大国・強国間の均衡によって中東地域の国際政治は形作られつつある。

「アラブの春」の動揺を経た中東の各国の国内体制、そして国際秩序はまだ再編の途上である。いったん解き放たれた非国家主体はそう簡単にもとの国家の枠内に収まらない。しかし中東にむやみに主権国家を増やしたり既存の国家の分裂を許したりする動きは、国際社会の中に強くない。

当面は有力な非国家主体のうちいくつかは事実上の国際社会の主体として認められるが、その地位は国際情勢の変化次第で失われる風前の灯火のようなものである。イラク北部のクルド人とシリア北西部のクルド人とトルコ南東部のクルド人に対して、それぞれの自治や独立への希求は、国際社会で同等のものとして扱われない。それらの勢力は、米国やロシアやイランなど超大国や地域大国にとっての有用性によって国際社会における主体としての権利を付与されたりされなかったりする。

「イスラーム国」を国際社会の主体として認めないという判断は、米国やロシア、イランやサウジアラビアといった立場を異にする多様な主体に共通しているが、その根拠にしてもそれほど確かではない。「イスラーム国」の行動の非人道性は顕著であるが、それを例えばアサド政権のような既存の国家の政権の行動の非人道性と比較考量して質的・絶対的に異なるとは言い切れない。

ただし「イスラーム国」の場合はイスラーム教の神の啓示とされるシャリーア(イスラーム法)が近代の西洋に由来する基本的人権や国際法に優越する規範であると露骨に表明し、実際に人権や国際法を踏みにじってみせるという点では、既存の法秩序を維持することに利益を抱く多くの国にとって許容しにくいものであるということは確かであり、そこから「イスラーム国」については陣営や立場を超えて多くの国により事実上の包囲網が形成されたと言えよう。

「イスラーム国」のシリアとイラクでの事実上の領域支配はほぼ排除されたものの、脅威が去ったわけではない。「イスラーム国」の理念は広く伝播しており、各国の状況次第で、自発的に理念に共鳴し呼応して各地に小集団が現れ、場合によっては小さな領域を支配したり、一定の行動の自由を得たりする。中央政府の支配が及ばない地域や、中央政府との関係が非常に悪化した地域が生じれば、そこを「イスラーム国」を名乗る勢力が一時的に勢力範囲とし、インターネットでその存在を誇示し、他の地域から共鳴者を集めていく。

このような「イスラーム国」の脱中心的な組織原理・行動様式は、近代国家に代表される領域一円的な支配ではなく、まだら状の勢力分布として現れる。インターネットという共通のインフラを利用していることから、程度こそ異なれども、部族や民族による動員と結集においても、同様の性質が見られつつある。中東の社会はしばらくの間、異なる帰属意識を持つ勢力が「まだら状」に分布する不可測性を持ったものとして存在するだろう。

こうしたまだら状の無秩序を抱え込む場合には、主権国家の再構築が求められるが、言うは易く、行うは難しである。当面は、イラン、トルコやイスラエル、あるいはサウジアラビアやエジプトのような地域大国・強国が周辺の崩壊しかけた諸国家の混乱が波及するのを食い止め、可能であれば周辺諸国の再建を支援することが期待される。これらの国々はそもそも自国の領土がこのようなまだら状の秩序に落ち込むことがなさそうであるという意味で、相対的に優位性を持つ。

しかし役割が増している地域大国の間にも質的な相違がある。トルコやイランのように、前近代の帝国に由来し、国家・中央政府が強く、国土・国境の歴史的な根拠や持続性があり、国民統合の進展度合いが高い国に比して、あるいはイスラエルのような傑出した技術力や軍事力を持つ国に比して、アラブ世界の地域大国の二つの有力候補、つまりサウジアラビアやエジプトはそれぞれに一長一短とも言え、十全な地域大国としての要件を満たしていない。

アラブ諸国はサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)やカタールのような産油国・産ガス国、エジプトのような人口・軍事力を備えた従来型の大国などを総計すればかなりのパワーとなるはずだが分裂している。サウジアラビア・UAEとカタールのように、性質の似たGCC(湾岸協力会議)諸国の中でさえ激しく対立しており、力を結集できていない。アラブ世界に地域大国の軸がなく、イランやトルコのような帝国の歴史と制度、そして地理・人口などの条件も含めた確固とした根拠を持つ地域大国やロシアのような隣接地域から関与を深める大国から脅かされ、翻弄され、時に自暴自棄とも言える行動に出ている。トルコのイスタンブールの総領事館で自国民を殺害しトルコ・エルドアン大統領に「弱み」を握られた形のサウジの行動はその典型である。

イランやトルコの台頭に対抗しうる地域大国がアラブ諸国の中にない、という点が、再編過程の中東地域の国際秩序において重大な不安定性の淵源となっている。

「アラブの春」後の混乱の中で相対的に安定性を保ってきたサウジアラビアが、外からの大規模デモなどの波及ではなく、内なる混乱の可能性を抱えていることが、今後の中東において一つの大きな不安定要因となるだろう。基本は内政問題であり、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください