権力を統制する「立憲的改憲」を

2019年02月20日

戦後の日本では長い間、「改憲派」と「護憲派」の対立が続いてきました。しかし、近年はその対立構図に収まらない考え方が出てきています。「立憲的改憲論」もそのひとつです。昨年、『立憲的改憲――憲法をリベラルに考える7つの対論』を上梓(じょうし)した、立憲民主党の山尾志桜里・憲法調査会事務局長に、その狙いや9条に対する考えを聞きました。(聞き手:朝日新聞編集委員・松下秀雄)

(撮影:吉永考宏)

(撮影:吉永考宏)山尾 「立憲的改憲」的な考えを提示したのは私が初めてではありませんが、私自身についていえば、第2次安倍政権のふるまいが大きなきっかけになりました。

憲法9条があっても集団的自衛権の行使を認め、安全保障法制を成立させました。53条(注1)に基づく臨時国会召集の要求は無視し、衆議院解散について定める7条(注2)、69条(注3)の解釈からいえばかなり無理筋な、大義なき解散にも繰り返し打って出ています。

第2次安倍政権は、守られてきた憲法解釈や不文律を意図的に無視し、やすやすと乗り越えていく。そこで憲法の統制力をよみがえらせるために、本質的な要請については明文化すべきだと考えました。それは権力を統制するものなので、統制主体である国民の側、国会でいえば野党の側による提起が自然だと思います。

――どこを改正すべきだと?

山尾 憲法の役割は、統治のバランスを正し、より豊かに人権を保障することだと思います。立法、行政、司法の三権のバランスが崩れたらそのゆがみを正す。人権の保障が危うくなったり、時代とともにもっと豊かに保障すべき人権がでてきたりすれば保障に含めていく。その手綱を国民が握り、クリエーティブに提起していくのが、立憲的改憲という考え方です。

人権条項から例を挙げるなら、たとえば、婚姻は「両性の合意」のみに基づいて成立するという24条(注4)を「両者の合意」に改める。それによって、同性婚を「認めてもいいよ」ではなく「認めなければならない」という憲法上の保障に包含することを考えてもよいのではないでしょうか。

統治でいうと、私たちが教科書で習った三権分立は、三つの権力の関係を正三角形で描いていたはずですが、いまは国際的な潮流をみても行政の力が突出している。日本でも二等辺三角形のようになっているので、突き出た行政のかどをトントンと抑制し、立法と司法をキュッと伸ばし、正三角形に整え直す。そういう改憲の議論を始めるべきです。

そのひとつには、内閣が持つ衆議院解散権の抑制があるでしょうし、立法を伸ばすという意味では臨時国会の召集要求に実効性を持たせることもあるでしょう。そして、司法をキュッと伸ばすためには、積極的に憲法判断ができるよう、いわゆる憲法裁判所を設ける議論があっていいと思います。

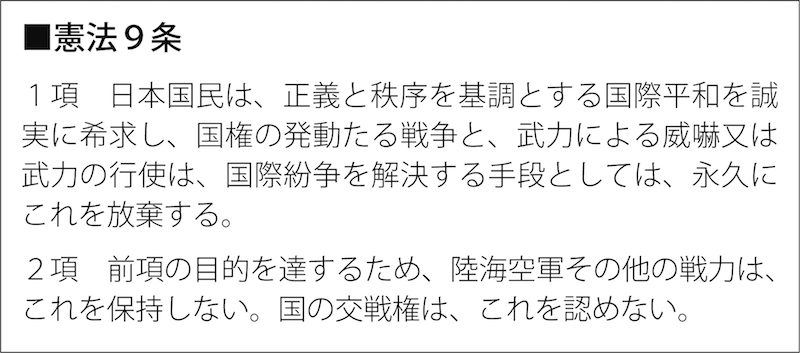

――9条についてうかがいます。安倍晋三首相は戦争放棄を定める1項、戦力不保持と交戦権の否認を定める2項を残したまま、9条に自衛隊を書き込もうと唱えています。首相の主張をどうご覧になっていますか。

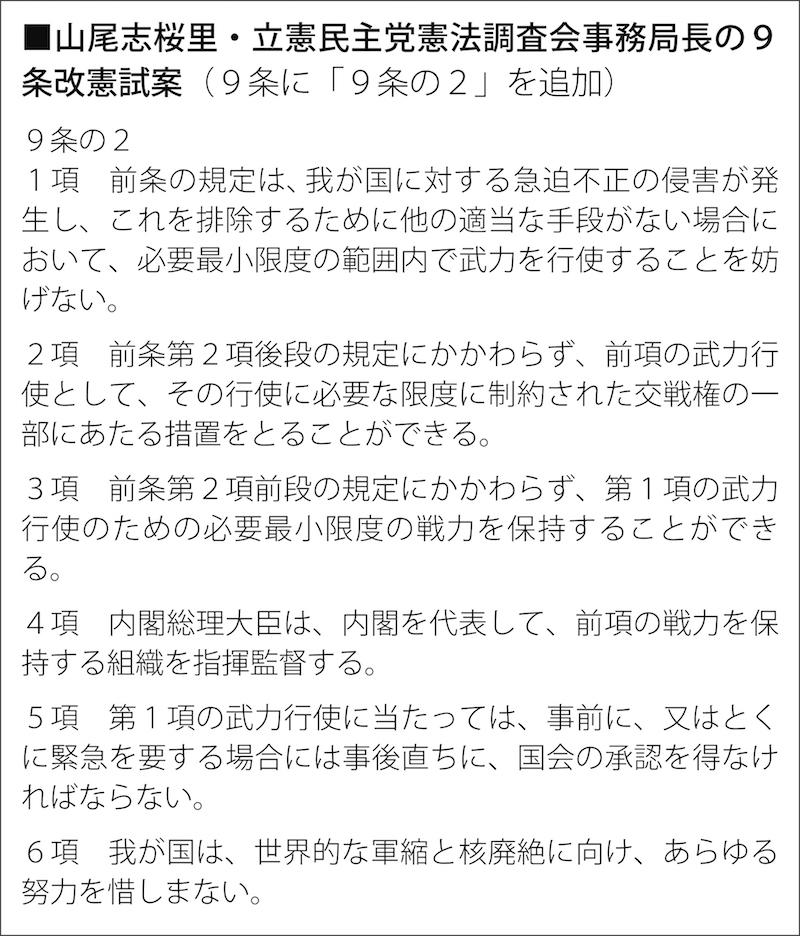

山尾 いちばん言いたいのは、隠すな、うそをつくなということです。安倍首相の9条加憲案によって、自衛権の発動要件につき憲法上の歯止めをなくす解釈が可能になることを正直に話すべきです。

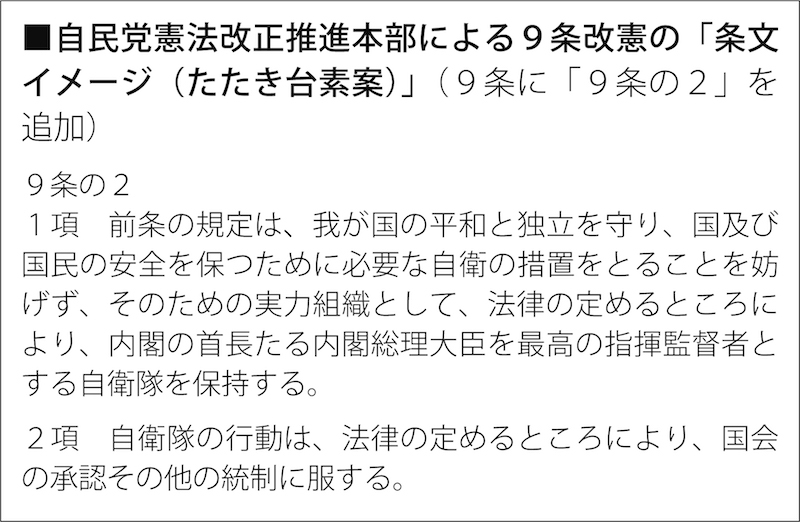

「安倍加憲」を具体化した自民党の条文案のうち、有力とされる案では、自衛隊は「必要な自衛の措置」をとることができるとしつつ、その範囲を書いていません。最大限広く解釈すると、フルスペックの集団的自衛を含め、国際法で認められている自衛権行使はすべて可能になる。安倍政権がそれをするかしないかは別として、そう解釈しようと思えば可能な文言になっている。「自衛隊の任務や権限は変わらない」という安倍さんのメッセージは、意図的に国民をミスリードしているとしか思えません。

この加憲案と、9条2項を削除する石破さん(石破茂・元自民党幹事長)の案の法的効果はほとんど同じ。つまり、どういう場合に自衛権を発動し、自衛隊に武力行使を許すのかといった実質的な要件は憲法に記さず、時々の政権が法律で定めることになるでしょう。そのことについて、石破さんは正直におっしゃっている点で真摯(しんし)だと思うし、選択肢として国民に提示するのはかまわない。

ただ、私自身は戦前・戦後の日本の歩みをみた時、自衛権の発動要件については、実質・手続きともに肝の部分を国民投票を通じて国民の意思が発現する憲法で縛ろうと。そこは国家権力に任せず、私たちが決めますというかたちをとるべきだと思っています。

もうひとついうと、安倍さんは「『自衛隊が違憲かもしれない』などという議論の余地をなくすべきだ」といっていますが、9条2項を残したまま自衛隊を書き加えても違憲の疑いは払拭(ふっしょく)されず、議論はさらに混迷するでしょう。

――これまで、自衛隊は必要最小限度の「実力」だから、「戦力」不保持を定める9条に反しないと解釈してきました。9条に自衛隊を記しても、その実態が必要最小限度の「実力」なのか、それを超える「戦力」なのかという問題には決着がつかないということですか。

山尾 ええ。決着がつきません。あわせて、集団的自衛権をも行使する自衛隊は違憲の疑いありという立場もあるわけです。だから万が一安倍加憲が実現しても、自衛隊に違憲の疑いありという立場に立たれる方は、引き続きその疑いを維持されるでしょう。

――9条をどう改めるべきと考えているのですか。

(撮影:吉永考宏)

(撮影:吉永考宏)

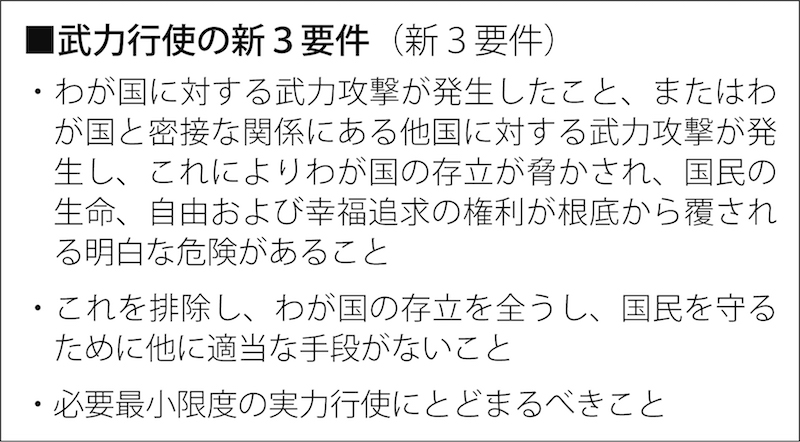

立憲的改憲は国民の側が提起する権力統制の改憲なので、一通りではありません。たとえば阪田雅裕・元内閣法制局長官がおっしゃっているように、現在の新3要件(武力行使の新3要件)の趣旨を明文化し、いまの安保法制のもとでの活動を限度とする。これも立憲的な改憲案でしょう。伊勢﨑賢治さん(東京外国語大教授)らは、行使できる自衛権のラインを個別的自衛権とか集団的自衛権という概念で引くのではなく、「戦力を日本の外に出さない」といったかたちで地理的に線引きし、統制することを提起していますが、これも立憲的改憲の一部だと思います。

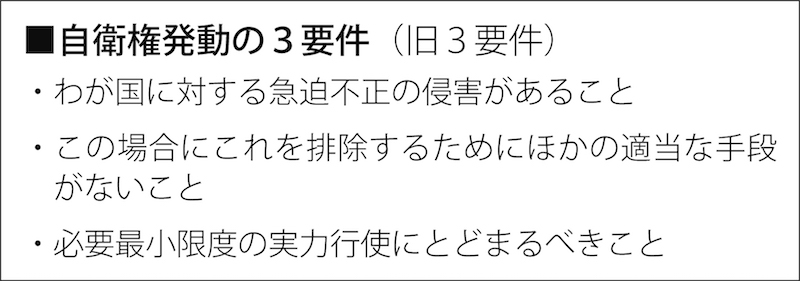

でも、これまでとったことのない新しいラインを引き、それに国民の合意を得るのは極めて難しい。また、どんなラインを引いてもグレーゾーンは残ります。しかし、旧3要件であれば安倍政権の閣議決定前まで積み上げてきた一定の解釈がある。そう考えると、旧3要件を明文化することが現時点における現実的な選択肢ではないかとは思います。

もうひとつ、現実的に提起しうるのは新3要件の明文化だと思いますが、私はこの立場はとりません。集団的自衛権の一部行使は、残念ながら日本では米軍との一体化とニアリーイコールになってしまう。戦争に巻き込まれるリスクが高まり、自主防衛を強化する妨げになる。従って私はこれをとりませんが、現在の議論状況をふまえて、いま国民に問われるべき9条改憲の選択肢は「旧3要件を明文化しますか」「新3要件を明文化しますか」「2項を削除して自衛権の統制を法律に任せますか」という三つくらいかなと思っています。

――9条に旧3要件を書き加えれば、安保法制は白紙に戻さなきゃいけないということですね。

山尾 当然、違憲ということが明らかになる。国会には、それを解消する立法義務が生じます。

――旧3要件のもとで許される実力行使は、個別的自衛権の発動として認められる行為全般ではなく、より狭いものですね。

山尾 おっしゃる通り。アメリカも個別的自衛権の名を借りて多くの戦争に参戦しているわけで、国際法上の個別的自衛権はかなり広い概念です。旧3要件によって、日本ならではの絞り込みがかかっていることが大事なポイントです。

――それは「専守防衛」と理解してよいのでしょうか。

山尾 一言でわかりやすくいうなら、旧3要件のもとでの専守防衛。これを貫徹することになると思います。

山尾 理由は2点あります。まず、自衛隊を持ちながら「戦力ではなく戦力未満の実力です」という建前をとることによる複雑な解釈が、国民が憲法を理解する大きなハードルとなり、自衛隊にどこまで何をやってもらうかという真剣な議論のハードルにもなっています。国民もきちっと議論できる、クリアな解釈をとることが大事ではないかというのがひとつです。

もうひとつは、自分たちで決めた範囲の自衛権を行使する戦力は持つけれども、それ以外の戦力は一切認めないよ。決めた範囲の交戦権以外は一切認めないよと明確にすることで、9条2項の意義がよみがえるのではないかと思っています。

――かつて「自衛隊は実力か戦力か」がよく議論されました。本当は「戦力」なのに「実力」とごまかしているという見方ができる一方、「実力」しか認められないとすることで、政府は「戦力」じゃないと証明しなければならなくなる。本当に必要最小限度かどうかが常に問われるという側面もあったのでは?

山尾 いまは南スーダンのPKOでも、「戦闘」と呼ぶと憲法上問題になるので「衝突」と呼びました、と防衛大臣(当時)があけすけにいうご時世です。「戦力」ではなく合憲だという証明をせよといくら言ってみても、逆に、「戦力」とは呼びませんから合憲ですという類の答弁を繰り返させる結果をもたらしています。「どこまでが必要最小限度か」という実質的な議論に引き戻すためにも、実力か戦力かという言葉遊びはもう終わりだと明確にすることが大事ではないでしょうか。

――もし支持者から「山尾さんが言っているのは、専守防衛に限った軍隊を持とうということですね」と聞かれたらどう答えますか。

山尾 私自身は必ずしも軍隊と呼ぶ必要はない、軍隊と呼ぶかどうかが大切なことではないと思っています。

もう一回、みんなでこの問題を考えなきゃいけないと私が思ったのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください