「書き込めばいい」はただの言霊信仰

2019年02月24日

日本国憲法9条は次のような条文である。

① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

一読して意味が明瞭な条文ではない。この条文の意味を読解するために多くの憲法学の教科書や政府の憲法解釈において採られているのは、まず1項と2項とを分断して1項は単なる枕詞として無視し、続いて、2項を構成する「戦力」「交戦権」という個々の単語の意味は何かを確定し、それらをつなぎ合わせて2項の意味を導き出すという手法である。

たとえば、「戦力」を「外敵の攻撃に対して実力をもってこれに対抗し、国土を防衛することを目的として設けられた、人的・物的手段の組織体」(注1)であるとし、これに該当する組織体である以上、保持は不可能であると論じられたり、「交戦権」とは、戦争する権利ではなく、「交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利」であるとされたりする(注2)。交戦権については、政府見解も「伝統的な戦時国際法における交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」であるとする(注3)。もっとも、政府は自国を防衛するための自衛権の行使は9条の下でも認められるとの立場をとっているため(注4)、それに必要な最小限度の組織を保持することは認められるし、必要最小限度で実力を行使することは、交戦権の否定にもかかわらず認められるとする(注5)。

しかし、こうした個々の単語の意味から出発する分断的な考察方法では、条文全体の趣旨が蒸発してしまう。そもそも、日本を実力で防衛するための人的物的組織体を保持し得ないとする結論は、9条を全国民の集団自殺の誓約書としかねないもので、良識にかなっているとは考えにくいし、国際法上交戦国に認められる諸権利が否定されているとしながら必要最小限度で実力を行使し得る(したがって、敵兵を殺傷することもできる)とすることには、先取りされた結論から条文の意味を逆算しているだけではないかとの疑問がつきまとう。

9条が1項と2項から構成されている以上、さらに2項が1項の「目的を達するため」に置かれている以上、両項を合わせた条文全体の趣旨をまず明らかにすることが出発点となるはずである。その手掛かりとなるのは、1項にあらわれる「国際紛争を解決する手段としては(as means of settling international disputes)」という文言である。

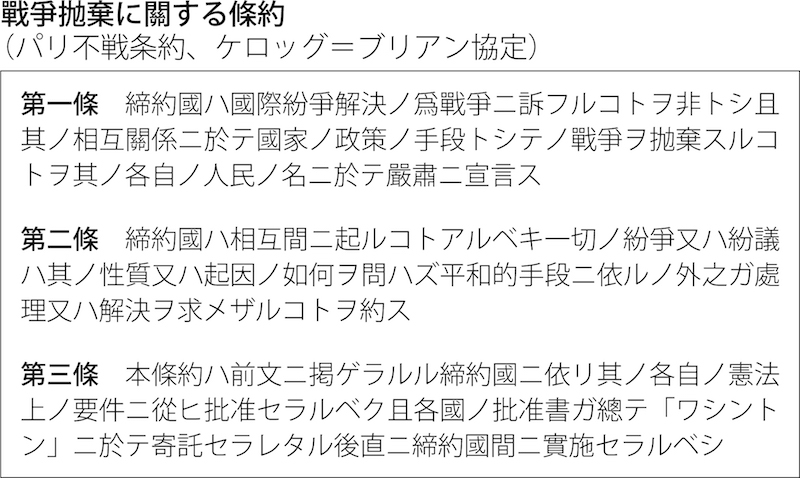

国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄するという趣旨の文言は、日本を含めて1928年に締結されたパリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)1条にもあらわれる。同条は次の通りである。

締約国ハ国際紛争解決ノ為(ため)戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且(かつ)其(そ)ノ相互関係ニ於(おい)テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄(ほうき)スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス

この条約が締結されるまでは、国際紛争、つまり国家間の紛争を解決する手段として戦争に訴えること、武力を行使したり武力によって威嚇したりすることは、違法ではなかった。1853年、ペリー提督が黒船を率いて来航し、武力の威嚇によって江戸幕府に開国を迫ったことも、当時の国際法の通念からすれば違法ではない。同様に1875年、明治政府が雲揚号を江華島水域に派遣して測量を行い、朝鮮側から砲撃を受けたことを機に応戦して付近を占領した末、日朝修好条規の締結を迫ったことも、違法ではない。ペリーとよく似たことをしただけである。ペリーも江戸湾の測量をしている。

1846年、アメリカが債務の不払い等を理由としてメキシコに対して宣戦を布告し、結果としてカリフォルニア等、太平洋にいたる広大な領域を獲得したことも、やはり違法ではない。ペリー来航は、対メキシコ戦争を経てアメリカが太平洋に進出した、その帰結である。

不戦条約が否定しようとしたのは、当時のこうした国際法の「常識」であった。この「常識」の基礎を作ったのは、国際法の父と言われるグロティウスである(注6)。

グロティウスは正戦論者であるとしばしば言われる。国際法の教科書にもそう書いてあることが多い。しかし、彼の正戦論は、少しばかり変わっている。彼の出発点は、戦争をするには、正当な理由が必要だということである。しかし、戦争では双方が自国にこそ正当な理由があると主張するものである。いずれが正しいか、それを決めるのは戦争の結果である。つまり、勝者こそが「正しい」。戦争は決闘だからである。

各国の国内で紛争が起これば、公平な裁判所に訴えが提起され、裁決が下される。しかし、国と国との間に紛争が発生したとき、両者に共通する公平な裁判所は存在しない。紛争解決の手段となるのは、戦争である。

シェイクスピア『リチャード二世』の冒頭に、ボリングブルックとモーブレイが決闘しようとする場面が出てくる。互いに相手の罪状を宣言し、いずれの主張が正しいかは決闘で決着をつけるというわけである。決闘の当事者が大怪我をしようが命を落とそうが、罪に問われることはない。ただ、卑怯な振る舞いをすることは許されない。正々堂々と戦う必要がある。

戦争が裁判に代わる紛争解決(ADR)の手段なのであれば、そこで言う「正当な理由」は実体的にではなく、手続き的に理解する必要がある。裁判においても各当事者の請求に正当な原因があるか否かは、最終的には、裁判所がそう判断するか否かにかかっている。「客観的」に見れば不当な請求をした原告が、腕利きの弁護士の力を借りて、あるいはおかしな裁判官のおかしな判断の結果で勝訴してしまい、その判決が確定することもあるだろう。民事訴訟法学には「既判力(res judicata)」の法理なるものがあり、確定した判決は当事者の間では、蒸し返しのきかない結論を示すことになっている。物事が法に基づいて正しく確定することより、とにかく確定していること自体に意味があるという調整問題(co-ordination problems)状況の一種として訴訟は扱われる(注7)。

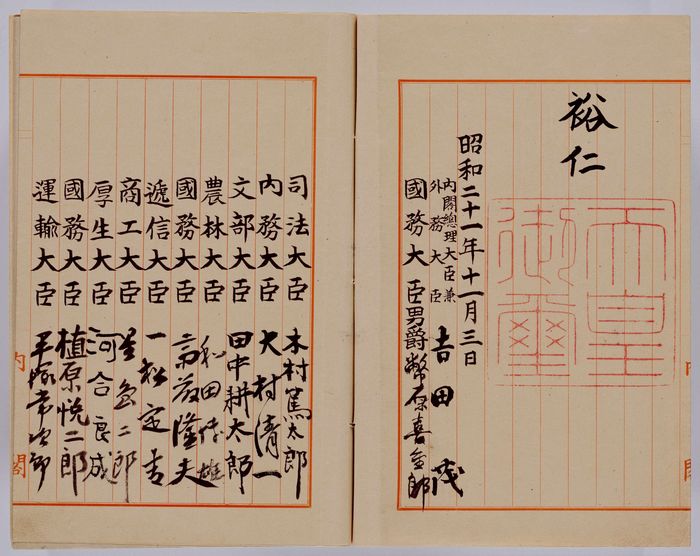

日本国憲法の公布原本=国立公文書館蔵

日本国憲法の公布原本=国立公文書館蔵このグロティウスの議論からすると、国同士の間で宣戦布告を経て正式な戦争が始まった以上、第三国はいずれの側に正当な理由があるかを判断すべきではない。非交戦国は、いずれにも偏しない厳正な中立を維持する必要がある。戦争を遂行するに際しては、交戦国が遵守すべきルールは守る必要があるものの、敵兵を殺傷したり、敵国の軍事目標を破壊したりする等、平時においては犯罪とされる行為も違法ではない。そして、戦争の結果として手に入れた領土や住民は、戦勝国の正当な獲得物となる。征服も正当である。

侵略目的の戦争はけしからんという意見は、昔からあった。しかし、侵略目的なのかそうでないのかも、結局は、誰が戦争に勝つかで判断されることになる。ペリー来航によって日本が無理やり引きずり込まれたのは、そうした「力は正義なり」という世界である。

ただ今や、国際紛争の解決のためには平和的手段のみが認められる(不戦条約2条)。条約の定める義務の履行を求めるために武力に訴えることも許されず、武力による威嚇を背景として条約を締結することもできない。非交戦国にも厳正中立な行動がつねに期待されるわけではない。明白な侵略国家に対しては、経済制裁を下すことも認められる。戦争に訴えることに「正当な理由」があるか否かは、戦争の結果から逆算して判断されるわけではない(ことになる)。侵略国家の指導者は国際軍事法廷で、平和に対する罪を犯した責任を追及される。いずれも、ドイツや日本がその後、思い知らされることとなった国際法の根本的な変容である。

こうした変容は、国際連合の樹立によってさらに前進した。現代においても武力衝突や実力による領土の占有がゼロになったわけではない(クリミアやシリアや南シナ海を見よ)。しかし、それは全体から見れば、きわめて稀な例外である。

国際紛争解決の手段としての戦争を禁止する不戦条約の文言を受けた日本国憲法9条1項も、同じ趣旨の条文であり、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください