憲法の「番外地」の現状を追認

2019年02月23日

本稿は、自民党が2018年3月に公表した憲法9条改正の条文素案(下記参照)を対象に、「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊」を憲法に書き込むことに焦点を絞って、若干の検討を加えるものである。

第9条の2

(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

「自衛隊を書き入れても1ミリも変わらない」といった説明がしばしばなされているが、それは詭弁(きべん)である。問題の根は深く、関係する領域は多岐に及ぶ。問題を矮小(わいしょう)化せず、大きさに見合う議論がなされなければならない。それが憲法96条に基づく憲法改正を求める場合の最低限の作法である。

自衛隊を憲法に書き込むとは、「実力組織の統御」という明治開国以来の日本の課題と正面から向き合うことを必要とする。ここにいう実力組織とは、日本の戦後の体制にあっては、駐留米軍と自衛隊という二つを意味するため、すなわち憲法論のみでは完結しない問題領域が不可避に含まれているが、このことを直視し、議論の前提に据えるべきである。

戦後実践を振り返るなら、憲法9条によって軍に関する規定を憲法からなくすという試みが、様々な形で作用し、法の仕組みにしても、また憲法文化的な側面にも、影響が及ぼされてきたことを観察できる。憲法の前文や9条のテキストを核に、政府解釈・学理解釈、関連諸政策が周りを囲み、さらには平和という価値への国民的なコミットメントが全体を支える形で、プロジェクトのように展開されてきたものといえる。

その一方で、駐留米軍に対しては9条による限界づけは十分に機能せず、特別扱いされる領域が形成されてきた。理屈では説明のつかない大きな矛盾であり、沖縄に負担を押し付けた上での「平和国家」であった。そうではあれ、特別扱いをなくす方向で改善してゆくのであれば、次善の実践として許される余地もあったであろう。しかし、現在生じているのは全く逆の動きである。

日米同盟の深化が語られるなかで、政府はそれまでの解釈では憲法改正なく行使し得ないとしてきた集団的自衛権を容認し(14年7月1日)、さらにそれは安保関連法として法制化され(15年)、また15年の「日米防衛協力のための指針」(以下、15年日米ガイドライン)改定により、更なる自衛隊と米軍の一体化の方向が選択されている。このような現実のなかで自衛隊を憲法に書き込むとは、現状を憲法的に追認することを意味する。

米軍の新型輸送機オスプレイを使った日米共同訓練が報道公開された=2017年8月18日、自衛隊の北海道大演習場

米軍の新型輸送機オスプレイを使った日米共同訓練が報道公開された=2017年8月18日、自衛隊の北海道大演習場国民の間では、「対中抑止」のために防衛力強化はやむを得ないという理解も広く共有されているようだが、どこまで強化するのか、どのような国を目指すのかといった問題には関心があまり払われていないように思われる。しかし現行の防衛政策は、憲法9条の2として追加される場合に書き込まれるはずの「国家像」と直結するだけに、抽象的ではなく具体的に考えていくべきである。そこで、政府の明らかにしているところを防衛大綱に見てみよう。

18年12月18日に「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について」(以下、30大綱)と中期防衛力整備計画が閣議決定された。30大綱の「我が国の防衛の基本方針」には、国家防衛を超える国益防衛が正面から謳(うた)われ、「従来の延長線上ではない真に実効的な防衛力を構築する」ことが明らかにされている。そして、統合機動防衛力(前25大綱)に加え、宇宙・サイバー・電磁波という領域に踏み込んだ「多次元統合防衛力」なる理解が示されて、「宇宙・サイバー・電磁波を含む全ての領域における能力を有機的に融合するクロス・ドメイン(領域横断)作戦で、平時から有事まで柔軟かつ戦略的な活動を可能とする」ことが掲げられている。

この多次元統合防衛力構想において、「日米同盟は、我が国自身の防衛体制とあいまって、引き続き我が国の安全保障の基軸であり続ける」(2頁)ものとされており、「防衛力を強化することは、日米同盟を強化することにほかならない」(9頁)ともされる。日本の安全保障にとって、アメリカはいよいよ深く関わってきていることを確認したい。

今日の日米同盟の強化は、15年日米ガイドラインを参照点として構想されている。つまり、どのような国が目指されているのか、そのあらましは、この文書に表されているのである。現実問題として、我が国がこれまで日米ガイドラインを忠実に国内法的に「執行」してきたことを考えるなら、国の将来像を検討する際には、日米ガイドラインを無視することはできない。

15年日米ガイドラインの特徴は、「日米同盟のグローバルな性質」を強調したところにあり、それは同年夏に成立した安保関連法の枠組みの「先取り」であった。もはや日米の関係は、平時から有事まで切れ目なく連絡をとるものとされており、その活動の範囲も、インド太平洋地域を超えた地球規模が想定されている。すなわち、日米同盟は、そもそもの日米安保条約の枠組みを遥(はる)かに超えている。

改めて日米安保条約の枠組みを確認するなら、日本とアメリカは「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」(5条)へ対処するよう行動することが宣言され、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」(6条)に、米軍が日本で施設及び区域を使用することができるのであった。

15年日米ガイドラインがいう「グローバルな日米同盟」は、日米安保条約体制では説明できない。日本国憲法73条3号は条約の締結について「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」と定め、外交という国家作用に国民代表機関を関与させている。いったい、正式な条約の改定なく、活動範囲を世界大に広げることができたのはなぜか。ガイドラインは、国際約束ですらないとされるが(1997年6月11日衆議院外務委員会・池田行彦外務大臣)、アメリカを「盾」に、あるいは忖度して、憲法の定める統治の仕組みをショートカットすることによって、戦後の日本の安全保障政策・外交政策が決定、執行されてきたことは否定できまい。日本にとって国防は日本国憲法の規律の「番外地」に大きくはみ出ている現実がある。

(1)明治憲法下の軍隊

政府が自衛隊について法的に見れば軍隊ではないものとして、説明せざるをえなかったことは、憲法9条が安全保障政策の限界を画定してきたことの典型である。明治憲法下にかつて存在した軍隊とは法的に根本的に異なるものという位置付けが、自衛隊を規定してきた。この点は、自衛隊を憲法に書き込むことの意味を考える上で重要である。

現在の防衛省設置法及び自衛隊法の特殊性は、明治憲法体制下の陸軍・海軍、陸軍省・海軍省との比較において理解されるべきである。問題の所在としては、統帥権の独立に起因する「軍部の暴走」に連なっている。のちに見るように、自衛隊は現在、国家行政組織として扱われているが、自衛隊を憲法に書き込むとは、これを憲法上の機関へと変化させることを意味する。「1ミリも変わらない」わけがないのである。ここでは、憲法上の位置付けの違いに焦点を当てて、検討する。

明治憲法下において、陸海軍の部隊は編制大権(12条)に基づいて編制されるものである一方、陸海軍省は官制大権(10条)に基づいて設置されたものであり、すなわちいわば本籍地を全く異にする。天皇は統帥権を有し(11条)、統帥事項について内閣・国会は口出しができないものとされていた(統帥権の独立)。戦時に天皇の直属組織として設置された大本営(陸軍参謀本部・海軍軍令部)において、陸軍については参謀総長、海軍については軍令部総長が作戦指揮権を有していた。なお、陸海軍大臣は、現役の武官ではあったが(軍部大臣現役武官制)、この大本営に関わりを持てないものとされていた。

(2)日本国憲法と憲法上の機関

結局、明治憲法体制は統帥権の制御に失敗し、その果てが1945年の敗戦であった。失われた多くの命と焦土を出発点に、統帥(軍事)を消去した憲法が制定され、それを私たちは70年余りにわたって維持してきたものである。

統帥作用が消去された憲法の下で、自衛隊をはじめとする防衛法制は、かつての軍隊に並ぶ法的位置付けとなることがないよう、注意が払われて構築されてきたことに注目したい。

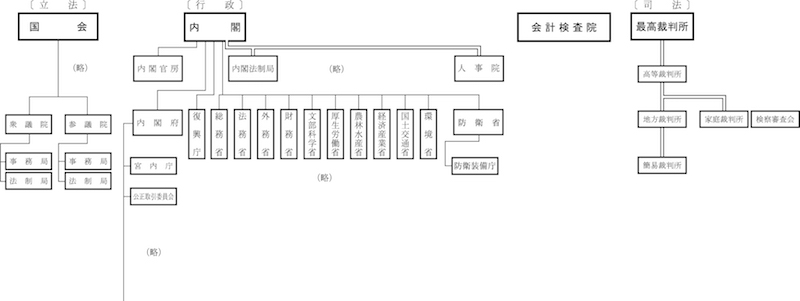

図1 わが国の統治機構概要

図1 わが国の統治機構概要会計検査院について一言述べると、憲法90条は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と定めている。人事院や公正取引委員会など多かれ少なかれ内閣から独立した行政作用を担当する独立性の高い行政委員会はあるが、【図1】に見られるように、内閣の下にある(憲法65条)。これに対して、国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人等の会計などの検査を行う会計検査院は憲法上の機関であって、内閣に対して独立の地位を占めている。

(3)防衛作用

さて、政府解釈・通説は行政権の定義について、全国家作用から立法作用と司法作用を除いた残余の権力として説明している(控除説)。内閣の職務について憲法73条は次のように定める。

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

73条の1号から7号のなかで、軍隊の統帥について語られていないのは9条がある以上は当然であるが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください