2019年04月28日

1945年12月15日、連合国軍総司令部(GHQ)は日本政府に「神道指令」と呼ばれる通達をだした。「神道指令」は略称で、本来は「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」という題である。国家神道の解体を指示したと言われているが、実は神社神道という宗教組織と国家の分離というところに焦点を当てたものだった。それはアメリカ風の国家と教会の分離の理念によるものだ。

しかし、日本には、もともと「神社神道」と呼べるような統一的な宗教組織は存在しなかった。各地にさまざまな神社があり、それぞれ多彩な信仰を培ってきた。明治維新以前には、かろうじて京都の朝廷や神祇官・神祇管領を中心とする神社ネットワークはあった。しかし、その横のつながりは強くなかった。明治になり、皇室祭祀と連携して全国のさまざまな神社が組織化され、はじめて神社神道と呼び得るような大規模な組織が形成されてくる。それは近代の国家神道の重要な要素ではあるけれど、神社神道がそのまま国家神道であるわけではない。国家神道の主要な構成要素には皇室祭祀があり、それと深い関わりがある神権的国体論があり、天皇崇敬のシステムがあった(拙著『国家神道と日本人』岩波書店、2010年)。

ところが、GHQの「国家神道」の定義では、皇室祭祀が抜け落ちている。国家神道の廃止を目指しながらも、皇室祭祀や天皇崇敬に関わる部分には踏み込まないことにしたのだ。実際、皇室祭祀の公的性格は縮減されたとはいえ、祭祀そのものはおおかた維持されて今日に至っている。1945年12月の時点では、すでに天皇制を維持するという方針は定まりつつあったが、神聖な天皇の宗教的な力をどう制御するのか、これは複雑な問題であるだけにまだ決めかねていたという要因が大きかった。教育勅語の廃棄が先送りされたのもそのためである(拙稿「存続した国家神道と教育勅語の廃止問題」『福音と世界』新教出版社、2017年8月号)。

「神道指令」で不明確なのは天皇の神聖性をどう抑えるかだ。皇室祭祀の中心には天皇自身が神聖な存在だという信念があった。それが神聖な天皇のために礼拝する社会を形づくってきたのだった。万世一系の神聖な天皇をいただく国体をいのちをかけて守る、これが戦時期の正統的な日本国民の信念だった。そういう問題については「神道指令」では十分にふれていない。したがって、「神道指令」で解体されたのは主に国家と神社の結合であり、自国優越の「イデオロギー」をいちおう指摘してはいるが、皇室祭祀のおおかたは維持され、神聖天皇についてもどう脱聖化するかについては先延ばしされたのだ。

そのため、今も、神聖天皇につながる皇室祭祀の公的意義を高めようとしたり、皇室祭祀と神社神道の関係を復活させて皇室を神道や国体論に引き寄せ、「優れた国柄」を誇ろうとしたりする動きが絶えない。天皇が伊勢神宮と一体だとして、伊勢神宮の公的地位を高めようとする。天皇の神聖性を強調するとともに、神社神道、とりわけ伊勢神宮と靖国神社の公的性格を強めようとする運動も盛んである。

これについては、いちおう憲法20条 が「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」と規定し、憲法89条が「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若(も)しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定しており、一定の歯止めにはなっている。しかし、そこを超えて天皇崇敬と国家の宗教性を強めようとする動きが繰り返し起こってきている。

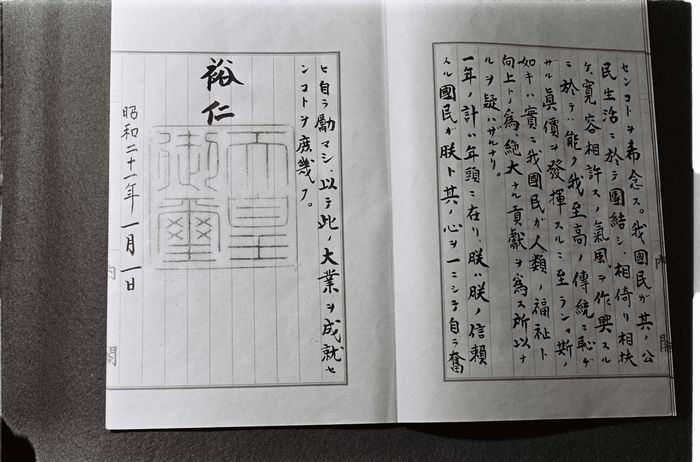

1985年、貴重国政資料展に展示された天皇の詔書。1946(昭和21)年1月1日に発せられ、天皇の人間宣言といわれる

1985年、貴重国政資料展に展示された天皇の詔書。1946(昭和21)年1月1日に発せられ、天皇の人間宣言といわれる「神道指令」の半月後の1946年1月1日、「新日本建設に関する詔書」と呼び習わされている昭和天皇の言葉が官報号外で公表された。「神道指令」に盛り込めなかった天皇の神聖性の縮減を意図したものである(拙稿「敗戦と天皇の聖性をめぐる政治」吉馴明子他編『現人神から大衆天皇制へ』刀水書房、2017年)。新年にあたって公表された1千字近くに及ぶ長い文章のうち、「天皇の人間宣言」といわれるのが次の部分だ。

惟(おも)フニ長キニ亘(わた)レル戦争ノ敗北ニ終リタル結果、我国民ハ動(やや)モスレバ焦躁ニ流レ、失意ノ淵ニ沈淪(ちんりん)セントスルノ傾キアリ。詭激(きげき)ノ風漸(ようや)ク長ジテ道義ノ念頗(すこぶ)ル衰へ、為ニ思想混乱ノ兆アルハ洵(ここ)ニ深憂ニ堪(た)ヘズ。

然(しか)レドモ朕(ちん)ハ爾等(なんじら)国民ト共ニ在リ、常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分タント欲ス。朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯(ちゅうたい)ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依(よ)リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非(あら)ズ。天皇ヲ以(もっ)テ現(あきつ)御神(みかみ)トシ、且(かつ)日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延(ひい)テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ。

太平洋戦争に至る日本は、「日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延(ひい)テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」という傲慢な意識があったことを自認している。また、「神道指令」でも超国家主義と軍国主義に動かされたことをはっきり指摘している。ここでは、そうした観念が「架空ナル観念」であるとしている。「単ナル神話ト伝説」によって「天皇ヲ以(もっ)テ現(あきつ)御神(みかみ)」とする観念が強制されたことの誤りを省みているのだ。

ここでは、神聖天皇を天皇自らが否定している。ただ、「新日本建設に関する詔書」の冒頭には「顧ミレバ明治天皇明治ノ初(はじめ)国是トシテ五箇条ノ御誓文ヲ下シ給ヘリ」とあり、明治天皇が神前で誓った五箇条の御誓文が引かれていて、一定の範囲で神聖性を保つような文言になっている。その一方で、「朕(ちん)ハ爾等(なんじら)国民ト共ニ在リ」「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯(ちゅうたい)ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依(よ)リテ結バレ」という言葉に、人間としての天皇は国民と「信頼と敬愛」によって結ばれるという理念が示されている。

この新たな理念が日本国憲法の「象徴としての天皇」へ引き継がれていき、平成の天皇の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」(2016年)にも受け継がれる。いちおう「天皇の人間宣言」は一つの方向性を指し示したということは言える。

しかし、「天皇の人間宣言」は天皇個人の意思表示にすぎず、法的拘束力のある文書ではない。人間宣言から1年以内に内容が固まっていく日本国憲法においても、天皇の神聖化に大きな問題があったということは、なお十分に明確になっていない。「象徴天皇」という規定は神聖天皇ではなく人々と「信頼と敬愛」の関係にある人間天皇という意味が含まれていると考えることもできるわけだが、それを確認することは戦後の日本国民にとっての課題として持ち越されたのだ。

大嘗祭のための大嘗宮が完成し、内外の記者団に公開された=1990年11月21日、皇居・東御苑

大嘗祭のための大嘗宮が完成し、内外の記者団に公開された=1990年11月21日、皇居・東御苑皇居には戦後も賢所(かしこどころ)、皇霊殿、神殿があり、宮中三殿と呼ばれている。中心の賢所には天照大神が孫(「天孫」と呼ばれる)のニニギノミコトの降臨(天孫降臨)の際に自らの分身として授けたという鏡がご神体としてすえられている。本来の鏡は伊勢神宮にあり、宮中には「うつし」が置かれている。この天孫降臨のとき、草薙(くさなぎ)の剣と八尺(やさか)瓊(に)の勾玉(まがたま)も渡されたとされ、王権の神聖なしるしとして「三種の神器」と呼ばれてきた。

皇霊殿には歴代の天皇・皇后・皇親の2200余りの霊が祀られ、神殿には天神地祇と総称される日本の神々が祀られている。さらに宮中三殿の左手には神嘉殿があり、新嘗祭が行われる重要な祭場である。なお、草薙の剣と八尺瓊の勾玉は天皇の居室の近くの「剣璽の間」に置かれているが、戦前は天皇が皇居(宮城)を1日以上離れる場合には、必ず侍従が捧げ持ち随行することになっていた。戦後、この「剣璽御動座」は廃止されたが、神社本庁は復興を働きかけ、第60回式年遷宮の翌年の1974年に昭和天皇が剣璽を伴って伊勢神宮を参拝してから、天皇の神宮参拝の際には携行されるようになった。剣璽御動座は復興したわけだ。代替わりのときには、かつては「剣璽渡御の儀」が行われていたが、現在は「剣璽等承継の儀」が行われる。「三種の神器」の継承が代替わりの最初に行われるのだが、「神的な存在が渡御」するのでなく、「ものを承継」するのだから宗教的ではないとして国事行為として行われる。

宮中三殿では頻繁に神事が行われている。毎日ここで掌典長、内掌典らの天皇の私的使用人によって神事が行われる。年中行事としては、元旦には四方(しほう)拝(はい)、3日には元始(げんし)祭(さい)等と天皇の神道行事がある。元始祭や2月11日の紀元節祭は明治維新後に作られた祭祀だ。天皇は天照大神の神勅を受け、かつその子孫であり、天孫ニニギノミコトを引き継ぐ神武天皇以来の神聖な皇統を受け、神聖な存在として祭祀を行い国を治めている。だからこそ他国に類例がなく優れた国体なのであり、全国民が崇敬すべきだという観念が明治維新以来、広められて定着した。戦後の皇室祭祀は建前上は天皇の私的行為とされているが、公的な意義や影響力は少なからず残っている。

天皇の代替わりのときに、象徴天皇制の下でも神道が大きな意義を保っていることが露わになる。 新たな天皇が天照大神に新穀を捧げともに食する大嘗祭は明らかに神道行事である。他にも賢所や伊勢神宮に関わる行事がいくつも行われる。また、代替わりのときに限らず、天皇と伊勢神宮との関わりにおいて、神道の公的意義が自ずから思い起こされる。20年ごとの伊勢神宮の式年遷宮は典型的なものだし、例年の神嘗祭、新嘗祭もそうだ。戦後も靖国神社の春秋の例大祭には、皇室の勅使が差し遣わされ、奉幣が行われてきている。今は行われていないが、再び靖国神社に天皇が参拝するようなことになれば、現代日本における神聖天皇の意義は一段と高いものになるだろう。

戦後、GHQの「神道指令」で国家から分離された神社は、直ちに新たな組織化を行った。「天皇の人間宣言」のすぐ後の2月、いち早く神社本庁が設立される。この宗教団体は神聖天皇の国家的意義を回復することをつねに目指してきた(藤生明『徹底検証 神社本庁』筑摩書房、2018年)。

戦前・戦中には国家が行う皇室祭祀と神社神道を結びつけていた組織があった。内務省神社局(1900〜40年)を引き継ぎ、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください