2019年06月25日

「あてにならない当局発表」の比喩として、いまも盛んに使われている大本営発表。もともとは、日本軍の最高司令部・大本営によって行われた戦況の発表をいった。最終的にそこでは、敵戦艦の撃沈が4隻から43隻に、空母の撃沈が11隻から84隻に水増しされ、反対に、味方戦艦の喪失が8隻から3隻に、空母の喪失が19隻から4隻に圧縮された。そのデタラメぶりがあまりにひどかったために、戦後70年以上がすぎてなお、さまざまな場面で引き合いに出されつづけている。

それにしても、アジア太平洋戦争下の国民は、大本営発表をどれくらい信じていたのだろうか。現在から振り返れば、このような虚報を無邪気に信じていたとは思えない。ただ、その実態は意外とつかみにくい。というのも、世論調査にあたるものが当時あったわけではないからだ。

当然ながら、戦後の回想は使いづらい。「信じていた」という証言は「だまされていた。したがって責任はない」との弁解かもしれないし、「信じていなかった」という証言も「自分は時代に流されず、鋭敏だった」との自己アピールかもしれない。大本営発表に言及した日記なども残されているとはいえ、それをもって直ちに国民全体の考えとすることはできない。

では、まったくのお手上げなのだろうか。いや、そんなことはない。特別高等警察(特高警察)や憲兵隊などが当時集めた噂話や投書、落書きには大本営発表への不平不満が記されているし、アメリカの戦略爆撃調査団が戦後すぐに行った調査には、勝利への確信が消えていくさまが映し出されている。これらと大本営発表の変遷を突き合わせることで、ある程度の手がかりがつかめるはずである。

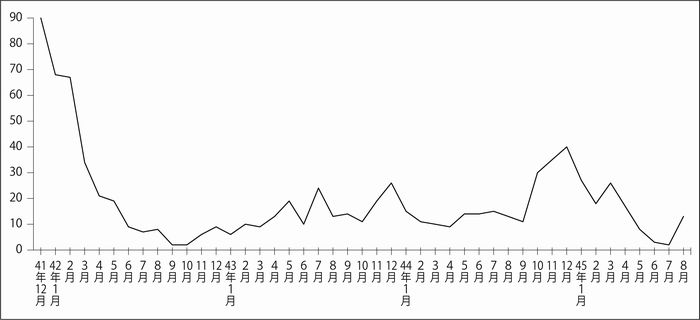

大本営発表の月別回数(1941年12月~1945年8月、著者調べ)

大本営発表の月別回数(1941年12月~1945年8月、著者調べ)はじめに、大本営発表の変遷を押さえておきたい。アジア太平洋戦争下のそれは、内容から5期に分けられる。

第1期(1941年12月~1942年4月)は、有利な戦局を背景に、大本営発表がもっとも正確だった時期である。たしかに間違いはあったものの、その程度はきわめて低く、意図的な虚報も、戦意高揚のためのキャンペーンと言い訳できる程度だった。真珠湾攻撃やマレー沖海戦の勝利、また香港、シンガポール、ラングーンの占領など、緒戦の華々しい戦果はこの時期にあたる。

しかし、第2期(1942年5月~1843年1月)に入ると、早くもその正確さは揺らぎはじめた。予想外に早い米軍の反攻を受けて、日本軍は敗退をごまかすようになった。1942年6月のミッドウェー海戦はその象徴としてよく知られるが、じっさいには、むしろ同年後半のガダルカナル島をめぐる攻防戦でその傷口は大きく広がった。激しい消耗戦で優秀なパイロットを多数失い、戦果報告が曖昧になったことも、大本営発表の不正確さに拍車をかけた。

つづく第3期(1943年2月~12月)は、大本営発表の破綻が決定的になった時期である。同年2月にガダルカナル島からの撤退は「転進」として、5月にアッツ島守備隊の全滅は「玉砕」として、それぞれ発表された。日本軍はこうした言い換えで、劣勢を覆い隠そうと図った。前線部隊からの報告はますます過大になったが、それが訂正されることもなかった。

そして第4期(1944年1月~10月)、戦局は急激に悪化し、戦果の誇張と損害の隠蔽はますますひどくなった。台湾沖航空戦やレイテ沖海戦はその典型だった。ここにいたって、さきのような言い換えはほとんど放棄され、守備隊の全滅は「全員戦死」などと露骨に表現されるようになった。B29による本土空襲が本格的にはじまったのも、この時期にあたる。

最後の第5期(1944年11月~1945年8月)になると、もはや「勝った、勝った」とすらいわれなくなった。相変わらず架空の戦果が計上されていたものの、本土空襲の激化という動かしがたい事実をまえに、小手先の言い換えなどは意味を失ったのである。強調するものはもはや精神力しかなく、体当たりや斬り込み攻撃が盛んに喧伝された。

大本営発表と一口にいっても、以上のような変遷がみられた。発表数の点でも、勝っていた第1期がもっとも多かった。そして負けはじめた第2期で減少に転じ、第3期に入るとごまかしかたを覚えてまた増えはじめ、第4期を経て、第5期には第1期に次ぐ雄弁さを取り戻したのだった。

では、国民はこのような大本営発表をどれくらい信じていたのだろうか。少なくとも第2期の中盤くらいまでは相当信じていたらしい。様子が変わったのは、1943年前後のことである。というのも、このころより、大本営発表への不平不満がさまざまな資料に登場するからだ。ちょうど日本軍がガダルカナル島の攻防戦で米軍相手に苦戦を強いられ、撤退しようとしていた時期にあたる。

同年1月6日付の『やまと新聞』の「思想戦鞏化座談会」では、つぎのように大本営発表への要望が率直に語られている。

「発表はその都度迅速にやられてをるに違ひないけれども、××××××状況に付ては余りはつきりしてをらんといふ考へがある。だから××××のことに付いても非常にいろいろなデマが出てゐます。[中略]寧ろ吾々は第一線の戦線がどういふ状況であつたかといふやうなことを、或程度真相を発表すべきではないかと思ふ」

自主規制の伏せ字が多いものの、なにをいわんとしているのかはわかる。「大本営発表も都合のいいことばかり垂れ流していると、かえって信頼を失い、デマをはびこらせる。だから、もっと率直に真実を発表してほしい」。もっともな内容だが、当局の受け入れるところではなかった。同紙は内務省警保局検閲課に「反軍思想を醸成する虞あり」と判断され、発行前の同月5日付で発禁処分されてしまった(『出版警察報』)。

特高警察が集めた噂話や投書、落書きにも同じようなことが語られている。たしかに、それまでも戦争や皇室への批判はあった。だがこの時期を境に、具体的な戦況や大本営発表を槍玉に挙げるものが明らかに増えていった(『特高月報』)。

「今日本は負戦さばかりだそう(ママ)ですね、発表ばかり勝つた勝つた様にしてゐるが本統(ママ)は負けて居るとの事だ」(12月28日、熊本県=道府県名は報告地)

「本間の事は新聞に書かれへんと大阪新聞の加藤紫雲先生が次のやうの事実を非公式に発表せられたが、これは新聞に発表して国民に知らす事にせよ」(1月24日、大阪府)

「国民を馬鹿にするな正直に発表せよ」(2月2日、大阪府)

「日本は勝つた勝つたと言つてゐるが、ノモンハンでもソロモンでも負けてゐる」(2月13日、神奈川県)

ガダルカナル島からの「転進」や、アッツ島守備隊の「玉砕」の発表は、その言い換えにもかかわらず、日本軍の劣勢を隠せなかった。戦線はジリジリと日本本土に近づいてきた。5月に、山本五十六連合艦隊司令長官の「戦死」が発表されたことも、国民の疑念をいっそう掻き立てた。

「日本は戦争に勝つた勝つた言つて居るが、実際は戦争に敗けて居るんだ、ガダルカナルでもアツツ島でも、五十六さんの作戦が悪いからだ」(3月から5月ごろまで、兵庫県)

「大体米英の戦果の発表は正確であるが、我方の大本営の発表には相当法螺があるから当にはならぬ」(4月中旬ごろ、島根県)

「新聞には勝つた勝つたと言ふことを書いてゐるが、事実はどうか分らん、勝つたと言ふのに日本には戦死者が非常に沢山あるではないか、之を見ただけでも我軍が相当苦戦をして不利な方になつて来て居る事は分かるだらう」(9月中旬ごろ、兵庫県)

「決戦苛烈と体裁の良言葉で誤魔化し其実敗戦に継(つぐ)敗戦日の丸も風前の灯火」(10月13日、大阪府)

このように国民のなかには、制限された環境下でも、さまざまな情報を総合して戦況の変化を読み取るものがあった。かれらは、大本営発表を鵜呑みにするほど単純ではなかったのである。

『特高月報』は1944年11月までしか残されていない。しかも、後半ほど噂話などの収集は低調だった。これを補うのが、憲兵隊の資料である。憲兵隊もやはり国民間の「造言飛語」や「流言蜚語」などに目を光らせていた(『近代庶民生活誌④』収録の「憲兵司令部資料」「東京(東部)憲兵隊資料」)。

資料が残っている1943年末からみていこう。ちょうど大本営発表第3期の終わりにあたる。

「大本営発表は適当に斟酌して考へるべきである」(4月上旬から12月まで、北海道)

「南太平洋方面に於ける海鷲の赫々たる大戦果の蔭には相当尊い犠牲があつたが、事実の発表はされて居ない。[中略]斯ることをせずもつと事実を発表して、国民を緊張せしむべきだ」(12月3日、神奈川県)

「ガダルカナルでも本当は日本が不利だ。転進と云ふ言葉を使つてゐるが、事実は後退なり」(12月4日、兵庫県)

「大本営の発表も当にならぬものが多い。戦況も皆々信用は置けぬ。日本も相当戦艦其の他がやられてゐる」(12月18日、愛媛県)

やはり「転進」の言い換えがみごとに見透かされている。この表現は、佐藤賢了陸軍省軍務局長と、有末精三参謀本部第二(情報)部長の合作だとされる。連戦連勝を誇る陸軍として「退く」という言葉は断じて使いたくない。そこで苦し紛れで「転じて進む」としたわけだが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください