ネガティブ性払拭へ 権力監視との共存必要

2019年07月27日

メディアが人々の信頼を失うようになって久しい。誤報や偽情報など、いわゆる「フェイクニュース」や、それらを瞬時に拡散させるソーシャルメディアの普及など様々な背景が指摘されているが、欧米において近年、メディア不信のもう一つの要因として注目を集めているのが、メディアの中の対立や批判、悲観などの「ネガティブ性」である。

例えばテレビをつけると、暴力事件や殺人事件、事故現場の炎上や衝突の中を逃げ惑う人々、政治家同士の言い争いなどのシーンが断続的に映し出される。もちろん現実に起きた問題を伝えることはジャーナリズムの大切な役割である。しかし翻って受け手側の人々の立場に立った場合、メディアが作るネガティブな情報に日常的に触れさせられることは、決して心地が良いものではない。

映像や記事が過度に衝撃的である場合は、問題の解決の糸口に繋がらないことも多い。実際、日常にはテレビ映像が映し出すような悲劇もあるが、穏やかな日常や、前向きな出来事もある。メディアが穏やかな日常や前向きな出来事より、対立や批判、望まない死などのネガティブな情報を連続的に伝えることで、人々に世の不条理を過度に体験させることに繋がってはいないのだろうか。

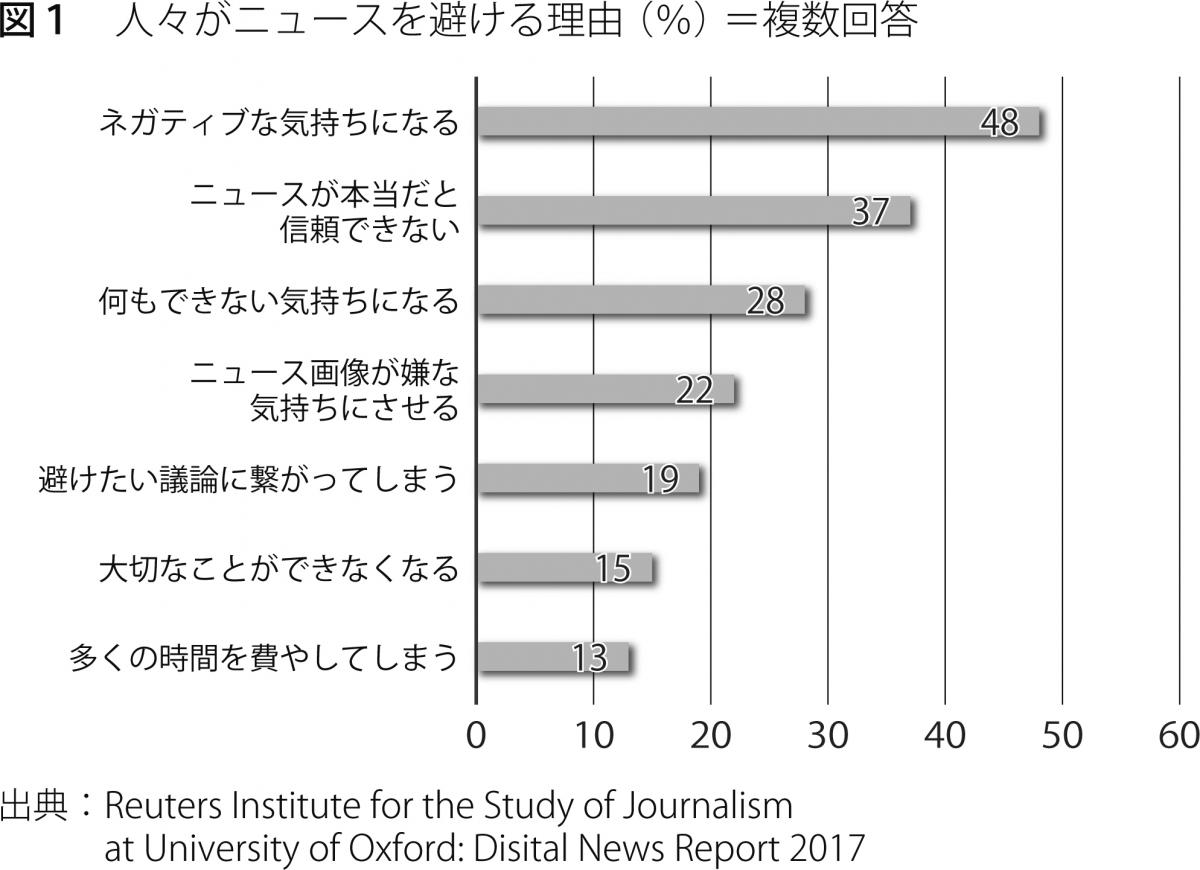

オックスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所のデジタルニュースレポート(2017年、世界36カ国)によれば、「人々がニュースを避ける理由」は「(ニュースを見ると)ネガティブな気持ちになる」(48%)がトップである。2位のフェイクニュースに起因する理由を除き、3位以下に「(ニュースを見ると)何もできない気持ちになる」「ニュース画像が嫌な気持ちにさせる」「避けたい議論に繋がってしまう」などの理由が続き、人々がいかにニュースを「自分の気持ちを暗くさせる嫌なもの」として捉えているかが分かる(図1)。

この記事の筆者の一人、清水麻子は、勢いを増すこの建設的ジャーナリズムの最新動向の調査のために今年1月18日にジュネーブで開催された第2回「国際建設的ジャーナリズム会議(GLOBAL CONSTRUCTIVE JOURNALISM CONFERENCE)」(https://constructiveinstitute.org/What-We-Do/The-Constructive-Conference)に参加した。

もう一人の筆者、林香里が共同研究者として参加している科学研究費補助金(S)プロジェクト「尊厳概念のグローバルスタンダードの構築に向けた理論的・概念史的・比較文化論的研究」(研究代表者・加藤泰史一橋大学教授)の趣旨にも建設的ジャーナリズムの基礎調査は合致するとして同プロジェクトの支援によって、会議への参加が実現した。

国際建設的ジャーナリズム会議を主催したのは、デンマークに拠点を置くNGO「コンストラクティブ・インスティチュート」(https://constructiveinstitute.org/)で、デンマーク公共放送DRの元ディレクター、ウリック・ハグルップ氏が中心となり設立された団体である。

協力には国際開発研究大学院、世界新聞協会(WAN-IFRA)、欧州放送連合(EBU)、グーグル社、イロンデル財団、NPO「ソリューション・ジャーナリズム・ネットワーク」(SJN)などの団体が名を連ね、建設的ジャーナリズムを実践する複数の欧米の公共放送テレビ局や新聞社も登壇者となった。

会議には世界57カ国から500人以上のメディア実践者や学術研究者らが参加し、各国のメディア関係者が建設的ジャーナリズムに注目していることを肌で感じる機会となった。

会議の冒頭、まずシェアされたのは「争いや対立、事件や事故や不祥事などの問題点を過度に強調する現在の『ネガティブ性』にあふれるニュースの傾向をストップさせる」という宣言であった。

ネガティブ性と一言で言っても、それが具体的に何を指すのか、またそれがどの程度ネガティブなのかを明らかにする必要はあるだろう。だが会議ではこうした理論的な議論というよりは「どのようにニュースのネガティブ性を払拭していくか」という実践的な議論を中心に進められた。

複数の登壇者から「ネガティブ性の原因」として指摘されたのが、ジャーナリスト養成校や編集局内での共通認識とされている「異なる意見を提示して対立を煽ったり、ドラマチックな仕立てにしたりして、人々に葛藤や相克を見せるのが良いニュースである」という規範であった。加えて「現在のジャーナリズムが5Wのみを伝えてHOW(ではどうするか)を伝えていない」という点であった。会場では「こうした編集局の文化や、強すぎるジャーナリズムの規範から変えていくべきだ」という意見がシェアされた。

もう一つの大きな議題は、民主主義の活性化であった。コンストラクティブ・インスティテュートでは、建設的ジャーナリズムを「民主主義と人々のエンパワーメントに貢献する目的の報道」と定義しており、視聴者や読者との距離を縮めて「人々の社会への関心を高め、対話を促す」ことを、大きなミッションとして捉えている。

日本でも、日本新聞協会が2004年から「ハッピーニュース」として、新聞は「事件、事故などの悲しいできごとや、政治経済などの難しい話ばかりではなく、(中略)HAPPYを届けている」ことを知ってもらいたいという「キャンペーン」を行っている。しかし、これは、あくまでも新聞が「『発見、感動、気づき』のメディアであることにスポットをあててい」るのみで、新聞売り上げ向上を目指したマーケティング・キャンペーンである。社会制度の問題を指摘したり、解決法を探ったりするというものではない。

これに対し、建設的ジャーナリズムは、職業者のジャーナリストたちで、もう一度ジャーナリズムの社会とのかかわり方、ひいてはジャーナリズムと民主主義の関係を考える運動なのである。

では、具体的にどうやって視聴者/読者の社会問題への関心を高め、議論に巻き込んでいくか。重要なのは、「視聴者/読者が本当に求める情報の種類が何か」を追求し「社会の課題の解決に結びつくような公共性あるコンテンツを社会に発信することではないか」という指摘が複数の登壇者から提示された。

会議の共催者として登壇したソリューション・ジャーナリズム・ネットワークの共同設立者、デビッド・ボーンステイン氏からは、「アメリカには新聞に月に10ドルを払わないものの大学に年間6万ドルを払い、複数のアイデアを得る会議に2千ドルを払うような知識層がいる。テレビや新聞が知識製品になっていけば、それらに対してお金を払う人々がいることを実感している」と、まずは社会問題への意識が高い知識層をターゲットにメッセージを訴求していくべきとの意見が提案された。

建設的ジャーナリズムは、番組や紙面とともに、公式ウェブサイトと連携しながらプロジェクト形式で発信されるスタイルが多いようである。

一方で、グーグルやフェイスブックなどのプラットフォームには特定のアルゴリズムが存在し、差別や排除を助長するのではないかという問題点が指摘されている。

例えば、「社長」という言葉をグーグルで画像検索すると、男性の写真がズラリと登場する。こうした検索結果が与える社会のイメージは無視できない。さらに、ネット空間は、検索最適化などの操作によって、カネと権力のある者たちによって占拠されている。サイバースペースは、現代社会の諸問題から決して自由ではなく、むしろそれらの再生産や強化に繋がるというわけである。

これに対して登壇者の「国境なき記者団」事務局長のクリストフ・デロワー氏からは「プラットフォームは報道機関にはなれないのだから、あくまでも報道機関がニュースを発信する際に主導権と責任を持つべきだ」という指摘がなされたほか、「報道機関とプラットフォームとが協力して、アルゴリズムやニュース選択の透明性やアクセシビリティー(利用しやすさ)を確保すべき」(欧州放送連合のノエル・カラン氏)といった意見も出た。

こうした意見に対して、プラットフォーム当事者であるグーグル社のリチャード・ギングラス氏からは、「進化が速いネットの世界でグーグルが生き残っていくためにも、アルゴリズムの透明性を高めることは重要」との認識が示され、200以上の報道機関と「トラストプロジェクト」を立ち上げ、信頼性を高める実践に取り組んでいることが伝えられた。

会議では、様々な実践者からの報告があり、どのように市民の関心を高め、議論に巻き込んでいったのかの実践例が各報道機関から報告された。

建設的ジャーナリズム発祥の地であるデンマークの公共放送DRラジオのティン・ラッド・シーラップ氏からは、ラジオ局のパーソナリティーとリスナーが共に社会問題の解決策やアイデアを考える「公共サービス」コーナー(週4日、午前10:03~11:00)が紹介された。心臓発作やドラッグ、虐待や食べ物、無駄使いなど市民の身近な問題に焦点をあて、パーソナリティーがリスナーに直接電話をかけ、スタジオに招き、メールを読み上げたりして共に解決策を考える実践である。聴取率は10.9%を獲得した。

番組内で話し合われた解決策は、番組責任者が、様々な組織や政治家に持ち込むほか、番組には大臣などにも参加してもらう。一定期間経過後には、議論に参加した人々がどんな行動を起こしたかもチェックしているという。

スウェーデンの公共放送SVTのニュース・スポーツ局長、アン・ラガークランツ氏からは、公式オンラインサイト「SVTオンライン」と連携した取り組みの報告がなされた。SVTは2018年1月、「私たちはコンストラクティブ・ジャーナリズムと協力します」という宣言をウェブ上で行い、「いつもと異なる視点」を増やし、コンテンツの品質向上に取り組むことを新しい戦略方針とした。具体的には視聴者が政治や社会問題に興味を持つような分かりやすい解説を増やし、視聴者が関心を持つコンテンツを積極的に配信するように工夫をこらした。

最近では問題が多かった学校の再生を多角的に追うシリーズや、看護師不足と非効率財政の構造を暴いて視聴者に解決策を考えてもらう建設的報道シリーズがヒットとなったようである。

建設的ジャーナリズムの導入によって視聴者の信頼は回復。18年9月の選挙報道では「過去と比較して視聴者の信頼度が上がり、SVTオンラインは2年連続で最も急成長したニュースサイトになった」(ラガークランツ氏)ことが報告された。

欧州では、難民受け入れや英国のEU離脱をめぐり社会や政治が二極化しており、深刻化する分断をどう解消していくかが、建設的ジャーナリズムの今一番の関心事のようであった。

ドイツの高級週刊新聞Die Zeit記者のバスティアン・バーブナー氏からは、18年10月、ZEITオンラインで掲載した分断解消を促そうとするシリーズ「ドイツ協議」(https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-09/germany-talks-discussion-argue-constructively-political-adversaries-englisch)の取り組みが発表された。

思想や価値観の異なる政党員や、ネオナチといった差別主義者と、実際に会って話を重ねることで、互いの意見に歩み寄ることができるかという可能性を探る建設的な視点の発信である。

異質な他者との「類似性」(Similarities)の模索がテーマで、コロンビア大学の心理学者、ピーター・コールマン教授が進める「敵と思える人との会話(Dialogue)プロジェクト」と連携し、アカデミズムやNPOと共同で理論的工夫をこらした点も披露された。

バーブナー氏は、ネオナチでドイツ極右政党NPD党員の男性と会話を重ねた試みを紹介しながら、「最初のうちは、彼は特定の人種への差別的偏見を語り、それはひどい内容だったのだが……」とユーモアを交えて語ったうえで、「そんな彼が会話を重ねるうちにシリア人などの難民受け入れに賛同し、気候変動に対しても想像以上に進歩的な立場を表明したので驚いた」などと、融和の可能性を語った。

英国公共放送BBCからは、18年4月から配信した、社会の様々な「分断」「対立」を崩すための「Crossing Divides」(https://www.bbc.com/news/world-43160365)シリーズが紹介された。

政治や社会の分断を、インターネット上のフィルターバブルが加速させる現代に、異なる政治信条、異なる宗教、異なる人種、異なる階級、異なる年齢の人同士の分断と不寛容は勢いを増している。

シリーズではこうした異なる価値観や分断を超えて、対立する他者同士が繋がる方法が模索された。例えば、米国のトランプ大統領を支持する人々と、支持しない人々との対話である。

議論が熱くなれば、喧嘩で終わってしまう可能性もある。そこで対話は、料理を囲みながら、また中立的なファシリテーターの介在を通して行われた。

加えて公式サイトには、異なる価値観を持つ人と遊び感覚で談話に参加できるゲームを掲載し、擬似会話を続けることで、他者を理解してもらうことを促した。例えば、高齢者と若者という異なる世代間ギャップの対話ゲーム「GENERATION DIVIDE」では、安定した結婚や職業の継続が重要と考える「祖母」と、それに反する価値観を持つ「孫娘」のどちらかを選び、「自分ならこう答えるだろう」という回答を選んでいくゲームである。行きすぎた回答を選ぶと「相手が心配していることに理解を示してみてください」などと断絶を回避するようなメッセージが画面に浮かぶのが特徴的である。

同様に、銃規制や英国のEU離脱、移民問題など考えが二分する社会問題に関しても、同様のゲームが設けられた。

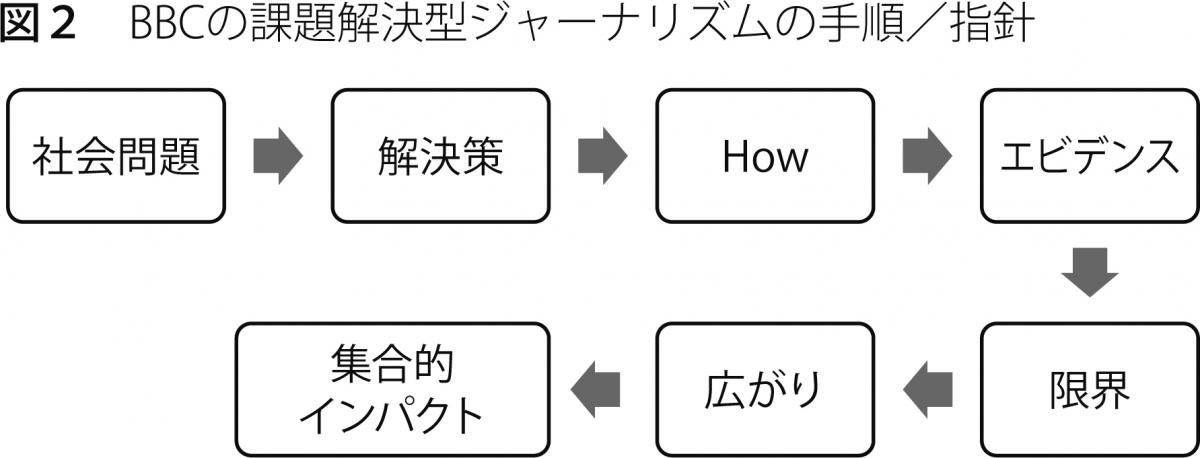

BBCが参加しているのは、建設的ジャーナリズムではなく課題解決型ジャーナリズム(ソリューション・ジャーナリズム)である。

建設的ジャーナリズムと、課題解決型ジャーナリズムの目的は共通しており、メディアに内在する「ネガティブ性」を払拭し、市民を巻き込んで考え、現実の社会問題を解決に導くことにある。しかし、それらの定義や実践形態は少し違っている。

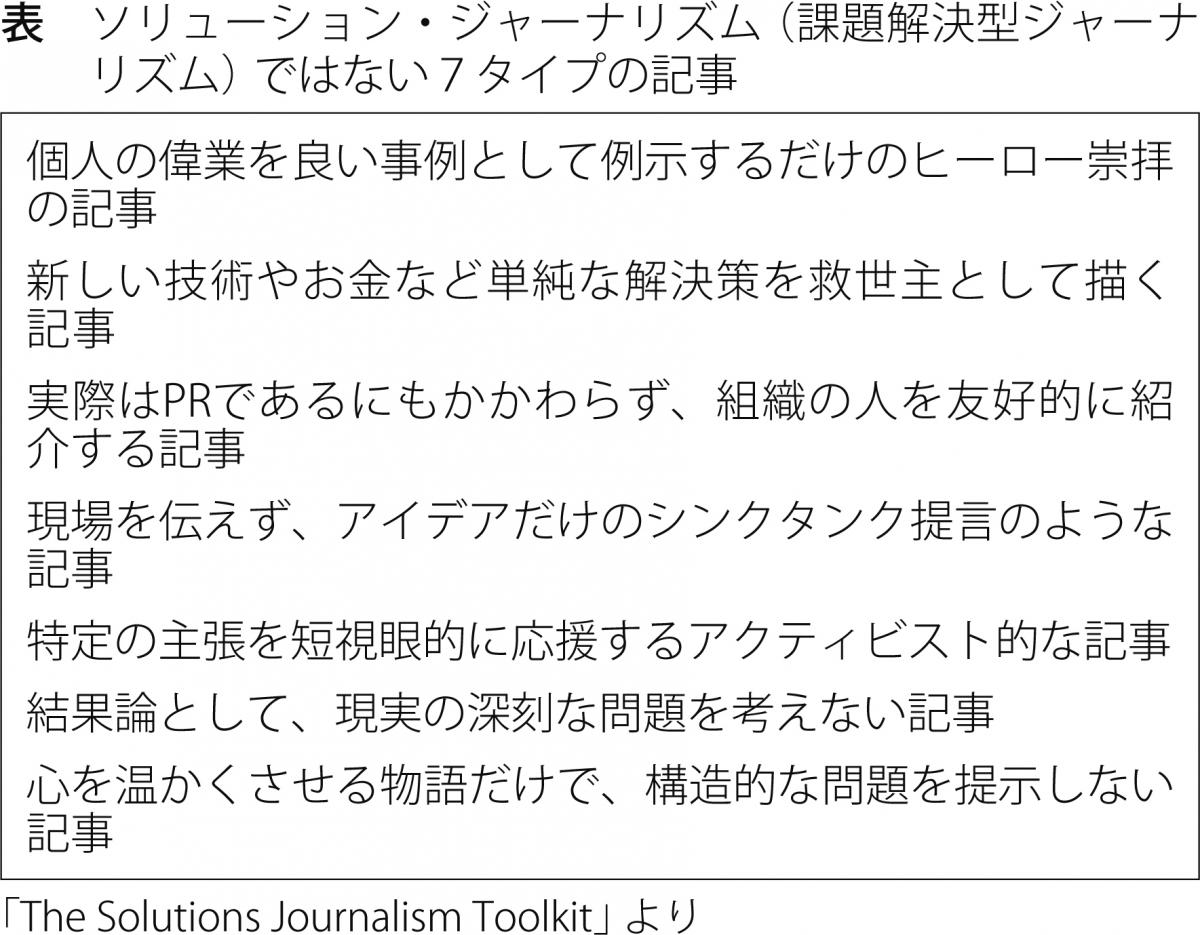

課題解決型ジャーナリズムを推進するソリューション・ジャーナリズム・ネットワークでは、そのハンドブック「The Solutions Journalism Toolkit」で、「ソリューション・ジャーナリズムではない7タイプの記事」をあげ、それ以外の解決策を導くジャーナリズムをソリューション・ジャーナリズムであると定義している(表)。

客観・中立性の他に考えられる課題としては、ジャーナリズムがポジティブに楽観的になれば、「現実にある深刻な問題を無視してしまうのではないのか?」「国家を批判せず、権力側の論理に組み込まれてしまうのではないか?」ということではなかろうか。

しかし現状の問題点を伝えたうえで解決策を模索することは、決して現実の問題点を無視しているわけではない。また、建設的ジャーナリズムや課題解決型ジャーナリズムは、一部のプロジェクト形式で進められるために、ジャーナリズムの権力批判機能までをも奪うものではない。

一方で、こうした新しいジャーナリズムを安易に導入せず、これまで主流ジャーナリズムが追求してきた国家や政府へのウォッチドッグ機能を高め、鋭く問題点を指摘していくことを優先させる場面も必ずあるはずで、そのほうが社会に対してインパクトをもたらし、政策を動かす力があるケースも存在する。この運動は、その点を否定するものでもない。

今後、「建設的ジャーナリズム研究会」(仮称)で、こうした点も含めながら、希望に向けた新しいジャーナリズムのあり方を検討していくことにしたい。

参考・引用文献

Aitamurto, Tanja and Anita Varma, 2018, "The Constructive Role of Journalism: Contentious Metadiscourse on Constructive Journalism and Solutions Journalism," Journalism Practice, 12 (6) : 695-713.

Debord, Guy, 1967, La société du spectacle, Buchet-chastel(木下誠訳、1993、『スペクタクルの社会―情報資本主義批判』、平凡社)

Fisher, Caroline, 2016, "The Advocacy Continuum: Towards a Theory of Advocacy in Journalism," Journalism, 17 (6) : 711-726.

Haagerup, Ulrik, 2017, Constructive News: How to Save the Media and Democracy with Journalism of Tomorrow, Aarhus University Press.

林香里、2011、 『〈オンナ・コドモ〉のジャーナリズム―ケアの倫理とともに』岩波書店

Iwao, Sumiko ,Ithiel de Sola Pool and Shigeru Hagiwara,1981, "Japanese and US. Media: Some Cross-Cultural Insights into TV Violence," Journal of Communication, 31 (2) : 28-36.

本稿は、科学研究費補助金(S)「尊厳概念のグローバルスタンダードの構築に向けた理論的・概念史的・比較文化論的研究」(研究代表者・加藤泰史)18H05218の助成を受けたものです。

清水麻子

しみず・あさこ

ジャーナリスト、東京大学大学院学際情報学府博士課程

20年以上、新聞記者や雑誌編集者を経験。貧困、虐待、機能不全家族など福祉の周辺で暮らす人々を取材。論文に「日本におけるジャーナリストネットワークと社会的弱者支援の可能性」(「マス・コミュニケーション研究」94号)など。

林 香里

はやし・かおり

東京大学大学院情報学環教授

1963年名古屋市生まれ。ロイター通信社東京支局記者、東京大学社会情報研究所助手、ドイツ・バンベルク大学客員研究員などを経て現職。著書に『メディア不信』(岩波新書)など多数。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください