強要される時間の自己管理

2019年08月23日

美術批評家のジョナサン・クレーリーは『24/7―眠らない社会』(NTT出版、邦訳2015年)の中で、現代が「不眠社会」であることを指摘している。すなわち、進歩や発展といった時間の流れから切り離され、資本主義とグローバリゼーションの無限の拡大を志向し続ける現代においては、睡眠こそが無駄な時間なのであり、いかにして眠らずに活動し続けるかが主たる関心となるというのである。

確かに、こうした主張は現代のある側面を表しているようにも思える。金融市場はニューヨーク、東京、ロンドンをまたぎながら24時間取引可能なマーケットとして動いており、祝日が重なった2019年のように、長期的に市場を開けないことは、それ自体リスクとみなされる。ウェブ関連のサービスにおいては、サーバーの「ダウンタイム」が短いことが売り文句になる。文字どおり24時間稼働し続けることで、常時サービスを提供し続けられるというわけだ。

他方で、こうした「眠らない社会」の終わり、あるいは限界を予感させる出来事も目につく。

日本国内においては「働き方改革」の掛け声のもと、残業の抑制や労働者の事情に合わせた時短勤務、リモートワークなどが推奨されるようになっている。「24時間眠らない社会」の象徴だったコンビニエンスストアですら、加盟店に対する過大な負荷が問題視され、24時間営業をやめるという決断を迫られている。

産業ではなく、私たちの生活においてはどうだろう。

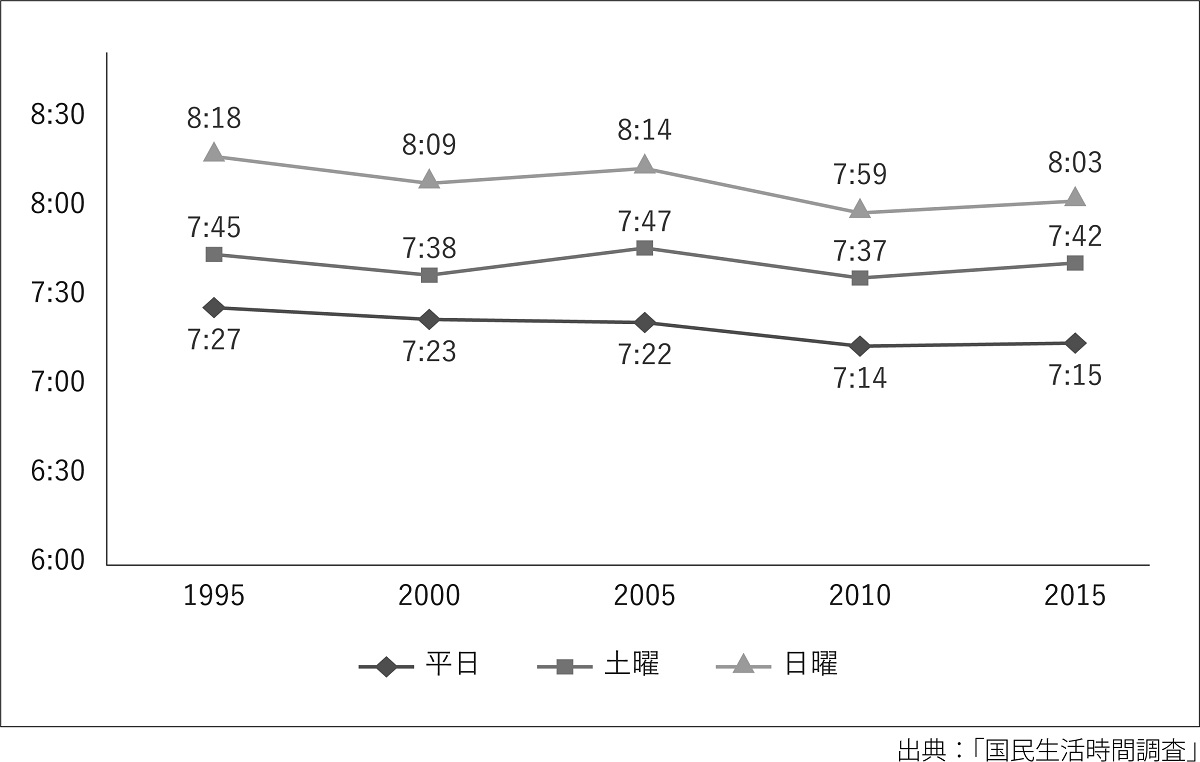

NHK放送文化研究所が5年に一度行っている「国民生活時間調査」では、1960年の調査開始以来、一貫して睡眠時間の減少が続いていた。ところが2015年に行われた最新の調査によると、以前から見られていた「早起き化」の傾向に加え「早寝化」が進んだことで、睡眠時間の減少が止まったのだという(関根智江ほか「日本人の生活時間・2015~睡眠の減少が止まり、必需時間が増加~」『放送研究と調査』2016年5月、図1)。より詳細にデータを確認すると、調査方式が変更された1995年以来、世代や性別によってばらつきはあるものの、短くなる傾向にあった平日の睡眠時間が、若い男性や中高年の女性で増加している。とはいえこれはあくまで2015年の調査結果における一回限りの結果であり、「減少が止まった」と判断するのは早計かもしれない。

図1 睡眠時間の時系列変化(3曜日・国民全体・全員平均時間)

出典:「国民生活時間調査」

図1 睡眠時間の時系列変化(3曜日・国民全体・全員平均時間)

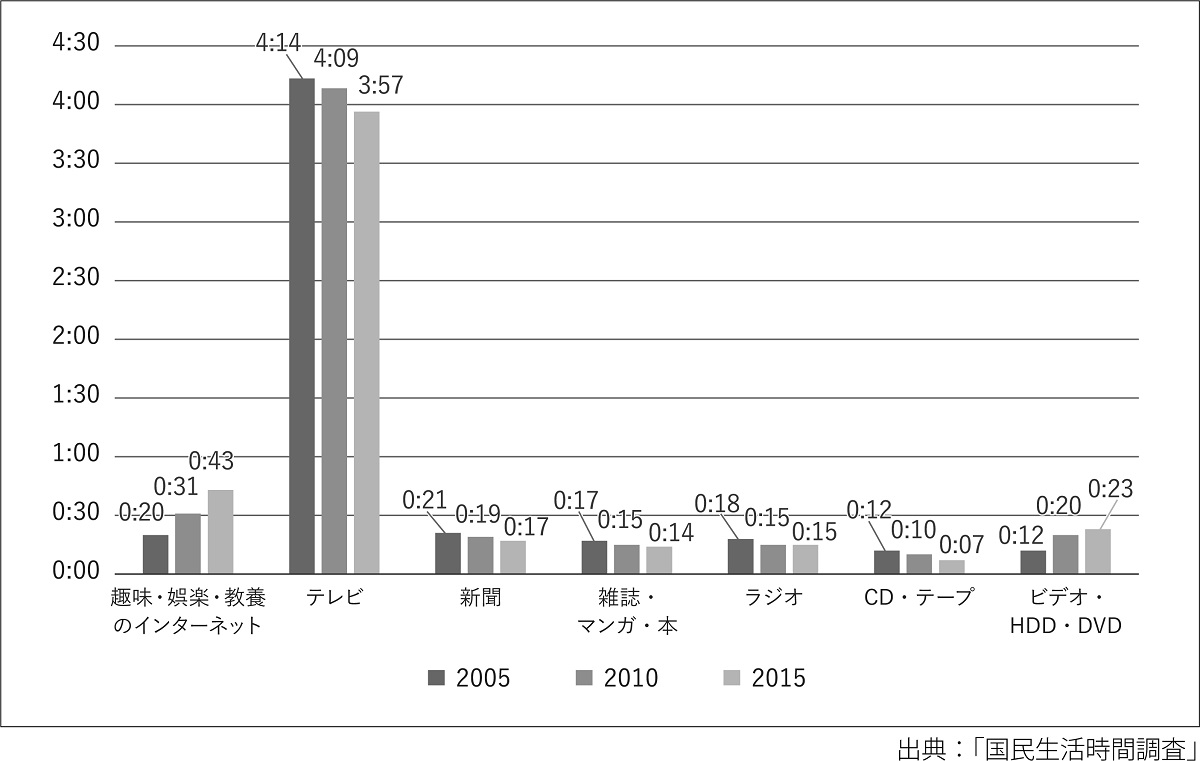

出典:「国民生活時間調査」 図2 各メディアの時間量の時系列変化(日曜日・国民全体)

出典:「国民生活時間調査」

図2 各メディアの時間量の時系列変化(日曜日・国民全体)

出典:「国民生活時間調査」 「マクドナルド化」などの概念を提唱したことで知られる社会学者のジョージ・リッツァは近年、高度に発達した資本主義のシステムの特徴として「内破(ないは)」を挙げている(『消費社会の魔術的体系―ディズニーワールドからサイバーモールまで』明石書店、邦訳2009年)。

内破とは、以前は別々に区切られていたものが、その境界を失って融合していく動きのことである。その中でも特に彼が注目しているのが「時間の内破」だ。

産業社会化が進行していた、いわゆる高度成長期における代表的な消費とは、日曜日に家族揃(そろ)って行うものだった。つまり「平日」と「休日」が明確に区分され、消費は休日に行うものと捉えられていたのだ。営業時間が深夜に及ぶこともなかった。現在でも個人経営の店に見られるように、夕飯どきには店を閉め、また「都合により休み」にすることもできたのだ。

1974年に施行された大規模小売店舗法は、まさにこうした

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください