社会や世界の仕組みがわかる小説10冊

2019年09月24日

日本では、娯楽小説に秘められたジャーナリズム精神に気づかない傾向がある。ジャーナリズムを語れるのは、ノンフィクションや評論だけと思い込んでいる人が多い。だが、ノンフィクションや評論には、限界が存在することを忘れてはならない。

英米のエンターテインメント小説、中でも、ミステリ小説には、ノンフィクションに比肩する鋭いジャーナリズム的視点と、世界の不条理を浮かび上がらせる力を持つ作品が多数存在する。

地道な取材を続け、資料を読み解き積み上げることで、真実が白日の下にさらされる―。その過程こそ、ジャーナリズムの真骨頂だろう。

ノンフィクションは、その過程をつまびらかにしながら、読者に「何が起きたのか」「本当の真相とは、何だったのか」「こんな権力者の横暴を見すごして良いのか」と訴える。

そのためには、徹底した裏付けや検証が必要となる。真実を手に入れたと取材者が思っても、それが裏付けられない限り、それは真相として述べることは許されないのだ。

結果として、もどかしさが残る場合が多い。あるいは、そこから先は、読者に「きっとそれが真実なのだろう」と類推してもらうしかない。

だが、叶うならもう一歩、真実に近づき、その事件の背景に一体何があったのかを知りたい。

小説なら、そこに辿り着けると私は考えている。

固有名詞と事件の具体的な部分には、架空を施す必要があるが、その本質と構図を鮮明にする登場人物を配し、真相に突き進んだならば、本来明かされるべき事件の真相が、明確かつ鮮明に読者に届けられる。

そのためには、ノンフィクションに近い取材や、元となる事件との相似形を生み出す妄想力などが必要ではあるのだが。

もう一つ、ノンフィクションには、陥りやすい落とし穴がある。

時として真実の解明にこだわりすぎると、「分からない者は、分からなくてよい」という考えが頭をもたげる。しかし、無関心な人に、世界で起きている真実を伝えられないレポートや論は、ジャーナリズムの社会的責任を全うしていない、と私は思う。

ところが、小説は最初から、読み手を想定し、読み手に強い想いを届けることが使命づけられている。

どれほど奇抜なトリックや事件、あるいは大陰謀を描いたとしても、そこに人間の息づかいがなければ、それは小説とは呼べない。

小説には、人間の素晴らしさ、愚かさ、怖さ、美しさが凝縮されている。だから、人を魅了する。

その上、読者に感情移入させるため、読み手は自ずと、その小説世界で起きる出来事を、当事者として体験するのだ。

あるがままの事実を突きつけるのではなく、現場に放り込まれ登場人物と一緒に体感する手法こそが、無関心な人に問題提起できる重要な方法になるのだ。

その問いには、作品で答えるべきだろう。

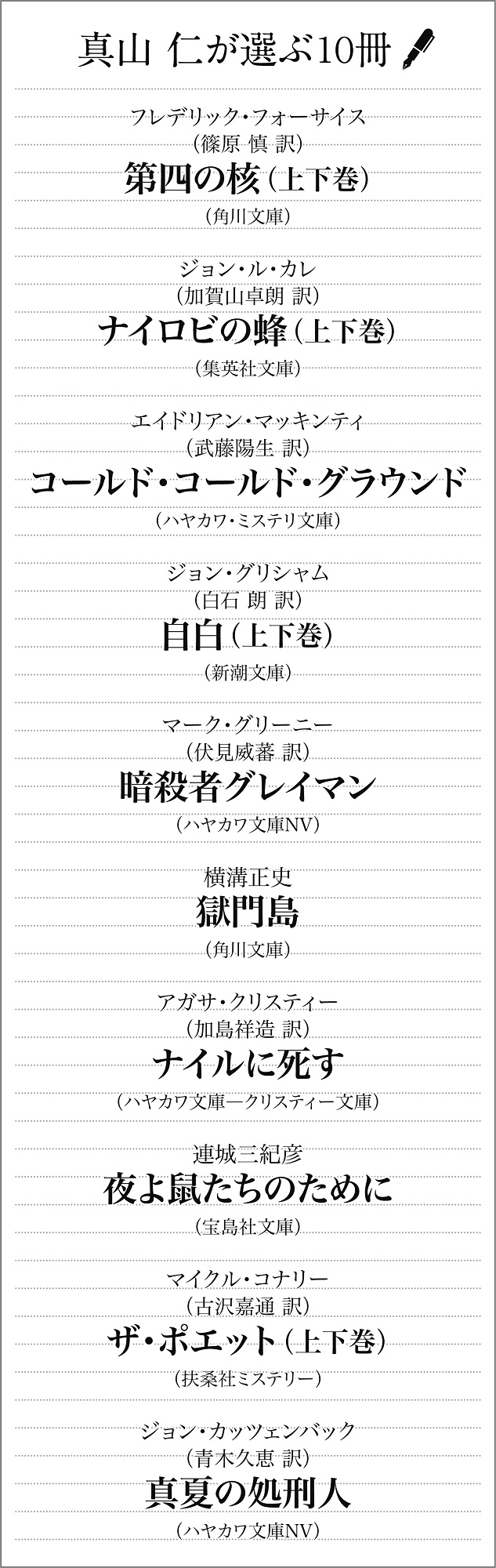

フレデリック・フォーサイスと言えば、1970年代、ドゴール大統領を暗殺する殺し屋を描いた『ジャッカルの日』で、謀略小説の雄として知られている。

そのフォーサイスが、84年に放った『第四の核』は、一冊の本で英国政権を揺るがした。

当時は、サッチャー政権が盤石である一方で、野党労働党は、急進左派が台頭し、急進的な左派のロンドン市長が誕生するなど、国民の中に、不満が充満していた。

もしかすると英国は、左傾国家になるかもしれないと考えたフォーサイスは、労働党が繰り広げる反核運動をソ連が利用し、政権奪取を企むという大胆な小説を発表した。それが、『第四の核』だ。

労働党の党首にソ連のスパイを送り込み、スーツケース核と呼ばれる移動可能の核爆弾を英国に持ち込む。そして、それを爆発させて、ソ連の傀儡政権誕生を目指す――。

いかにも、フォーサイスらしい大胆な設定だ。ただ、先進国病として知られた「英国病」の最中にあった英国は、先進国から脱落する可能性を秘めていた。フォーサイスはそうした社会背景をしっかりと描いて、読者に英国の未来を問うたのだ。

失業率が高く、将来の不安が募る日々の中、過激な革新者が現れると、国民の人気をさらうかも知れない。では、そんな極端に左傾化した人物に英国を託していいのか、と。

フォーサイスが小説を描いて見せた未来予想図に、果たして国民は驚愕し、87年の総選挙で、保守党は当初の予想を遥かに上回る議席を獲得したのだ。

小説は、現実で起きうるかも知れないIfの世界を描くことができる。さらにリアリティがあれば、それは小説の域を超えて

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください