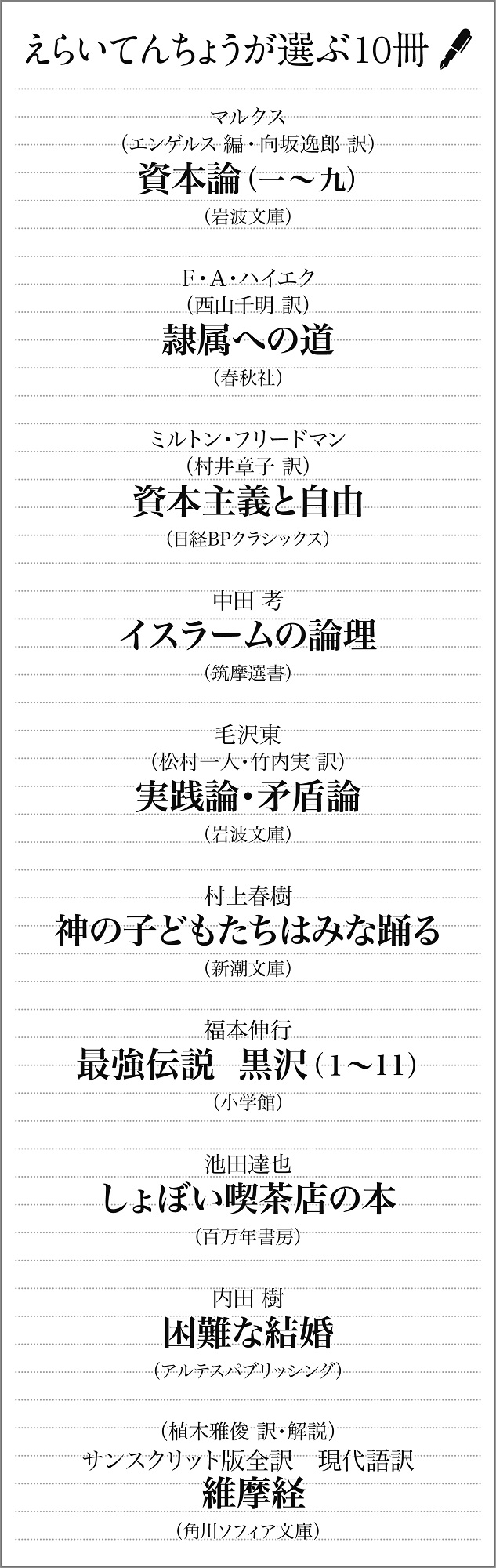

実践することの大切さを知る

「しょぼい成功」のための10冊

えらいてんちょう 経営コンサルタント、YouTuber

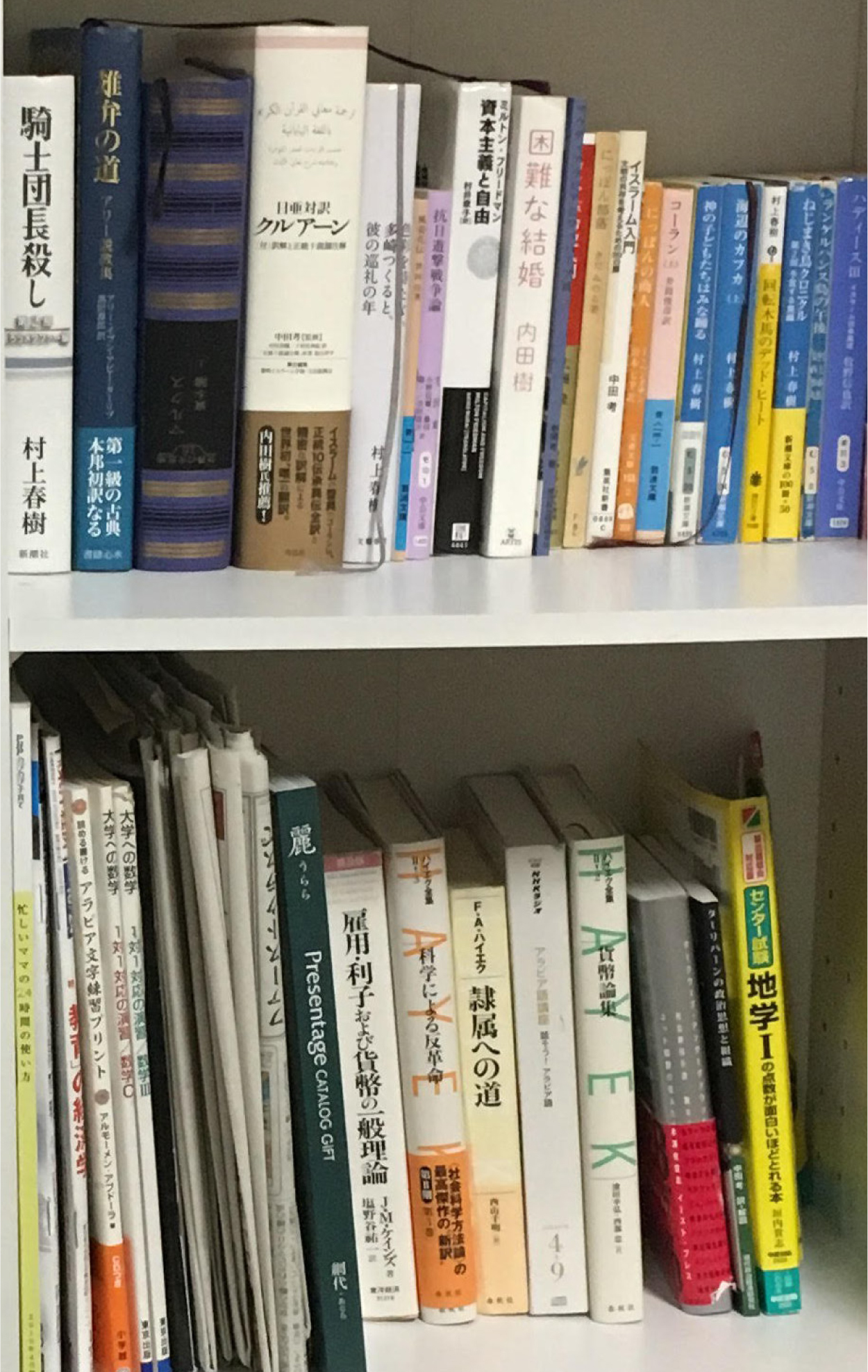

えらいてんちょうと申します。大学在学中に就職活動がたまらなくしんどかったので、仕方なく起業という道を選びました。試行錯誤を繰り返しながらリサイクルショップ、塾、語学教室、ちょっと変わったバーの経営、経営コンサルタントなどを経て、現在までなんとかやってきています。また自らの経験から、「しょぼい起業」という概念を提唱し、世の中で当然とされている営為を再定義し直すことによって、いまの世の中のシステムの枠内では生きづらいと感じている人が生きていく方法などを書籍やYouTube、SNSなどあちこちで発信しております。妻と2児がいます。

読み継がれる経済書

世の中には成功するための本やノウハウというのがあふれていまして、そのほとんどは、ある一面から見れば正しいのですが、即効性と具体性が高い(悪い言い方をすれば、小手先の)理論であればあるほど、陳腐化し、通用しなくなるのが早いというのも事実です。現実の世界はたえず変化しますから。ですので、たくさんの実証実験が現実社会で行われた理論は、実践と結果に裏打ちされているぶん普遍性が高い、ということができます。医学や薬学などはまさにそうですね。また、現時点では全面的に正しくはなくても、その一部が本質を撃ち抜いていれば、そこを再利用することができます。

こう考えると、多くの人を魅了し、その実証実験も行われたマルクス『

資本論』を1冊目に挙げないわけにはいかないと思います。少なくとも国レベルの実体経済においてマルクス経済学に全面的に依存すると失敗することは数々の実例からほぼ確定しましたが、経済、モノの価値、労働あるいは労働力とは何か、利益とは、貨幣とは何かといったことを考えるときに、マルクスの考え方は常にベースとなります。マルクスを否定する場合であってもマルクスを知らないと否定できないのです。経済の根源を知りたければ、まず「資本論」です。

その「マルクスのどこが誤りか」ということを学ぶにはハイエクの『

隷属への道』が良書です。「国家が市場に優越する(市場が国家に隷属する)という意味で、共産主義とファシズムは結局同じものである」ということで、この二つを全体主義として同列に批判したことにより、『隷属への道』は大ベストセラーとなりました。ハイエクは「人間の理性には限界があるので、国家や経済を誰かの理論で成功へ導くのは不可能である、むしろ市場で各参加者がそれぞれのメリットを最大化しようとして、結果としてできたものが最善である」と説きます。つまり計画経済の否定です。他人の欲しいものなどわかるはずがない、むしろ自分の欲求すらあいまいであるのに、予定して何かを構築することなどできない、ということです。この思想はアメリカの考え方の根本となっていますが、当時はむしろ共産主義国において闇ルートでたいへん読まれ、のちのソビエト崩壊の遠因になった、とハイエクの影響をかなり強く受けているフリードマンは述べています。

そのフリードマンの『

資本主義と自由』もまた必読であると思います。彼はハイエクよりも具体的に政策について述べており、いわゆる新自由主義者として、基本的に市場に任せる小さな政府を強くうたっています。この本で私が特に好きなのは「差別主義は高い買い物である」というくだりです。たとえばAという民族は雇わない、という差別的な主張をする経営者がいるとします。同じ能力を持つ、A民族で賃金10ドルの労働者とB民族で賃金12ドルの労働者がいた場合、この経営者はB民族を雇うわけですが、これは経済的に考えると不合理である、というのです。「なぜ差別をするべきでないか」ということを「正しさ」から語るのではなく、「経済的に損だから」という方向から説明する論を初めて読んだ時には非常に腑に落ちました。

私はこの、「当然とされている営為を別の観点から分析する」ということが好きです。複数の、さまざまな分野の視点から見直すことにより、「なぜこの営為は存続しているのか」ということを理解できるからです。絶対的な正義、絶対的に正しいことなどというものはこの世に存在せず、みんながそうだと思っているものはあくまで「ある価値観から見れば絶対的なもの」でしか有り得ないのです。

宗教から「倫理」を考える

そういったことを教えてくれるのが、中田考『

イスラームの論理』です。自身もムスリムである中田氏が、倫理や規範、また法といったものを〝イスラームの論理〟を通じて解き明かすことで、〝日本人〟の思考回路では到底見えてこない別の姿として見えてきます。

たとえば「倫理」を考えてみましょう。倫理は経済や技術の発展にしたがって〝進歩〟します。脳死患者からの臓器移植は、日本では臓器移植法によって認められていますが、これが認められるのは脳死状態から蘇生させる医療技術が現存しないからです。でも、もしその技術が開発されれば、脳死患者から臓器を移植して心臓死に至らしめることは殺人になりますよね。結局、物事の「よい、悪い」の線をどこに引くかを考えると、「ある一定の人々が、その時点のなんとなくの感覚でそう決めた」としか言えないのです。極めてあやふやで、あいまいな基準です。これはリベラリズム、多様性というものを突き詰めれば突き詰めるほど、そうなるのと同じです。

中田氏が本書で書いていることについて私は「宗教とは倫理を一定のところで止めるものだ」と読み取りました。イスラームであれば、豚は食べてはダメ。なぜならクルアーンにそう書いてあるから。単純明快です。仏教にも戒律があり、キリスト教だと、実際に行為をなさずとも心中で思っているだけで罪となることもあります。なぜそうなのかを非信者が追究しても意味がありません。そして、宗教には「その時点の感覚でなんとなく決めた」などというあいまいな余地はありません。「神が決めた」「神の意を受けた預言者がそう告げた」あるいは「その宗教における、従うべき聖人がそう言った」ということがすべてです。そしてそれは時が経とうと、世間の倫理観が動こうと不変の価値を持ちます。むしろその「時代が変わっても変わらない」という安定性こそが宗教法のいちばん大切な部分なのです。内容がいいか悪いかは時代によって変わってしまうのですから。

昔からの言い伝えを「そんな考えは古い」と否定する人がいますが、「古い」ということだけでは批判たりえないと思います。むしろ宗教に限らず、昔から連綿と続くことには、続いていること自体に意味があり、その価値や意味は、自らそれを実践することによってこそ理解し得ます。中田氏は世界三大宗教のひとつであるイスラームの考え方を愚直なまでにそのまま、アレンジせずに日本に紹介してくれており、勉強になります。

机上の理論と現場での経験

さて、すべての理論は実践を踏まえなければならない、と言った人物として毛沢東がいます。毛の「実践論」(『実践論・矛盾論』所収)は、徹底した現場主義を説きます。地道な労働がもっとも大事。労働を実際に行ってみて、そこで得た経験を理論に反映し、それをまた労働の現場で地道に実践する。つまり、理論と実践を行き来せよ、というのが毛の主張です。

私は生活保護の受給者支援をずっと行っていますが、これとて実際に多くの受給者に触れてみないとわからないことがあります。たとえば生活保護を現物給付にせよ、という人がいますが、実際にやっていた私からすると

・・・

ログインして読む

(残り:約3943文字/本文:約7041文字)