フィクションの強さを知る10冊

2019年09月27日

この本について、小学校の教師たちが不健康な物語だと評している記事を見つけた。主人公は物置で本を読みふける。やがて、彼はその本の中の人物とかかわりを持って活躍してゆくのだが、それは主人公の想像だけの話でそれが良くないと言う。子供は外に出て体を動かすもので、何の行動も起こさず、物置で本を読み想像するだけの少年をよしとするような話はダメだと言うのだ。これは三十五年前の話で、「おたく」と呼ばれる人たちはすでにいたが、今ほど理解されていない時代だった。

今やフィクションは、細かく切り分けられて日常に紛れ込んでいる。スマホでゲームやマンガを、場所を問わず楽しめる。ネットでおびただしい商品を検索するだけで満足してしまうのもフィクションの一種かもしれない。

それでも、いやそれだからこそか、リア充(現実世界(リアル)が充実している人)には負けるという意識はまだ強い。現実ではなく、仮想(バーチャル)で満足するのは下層だと、みんなどこかで思っている。通り魔もそう考えて実行する。なぜリアルはそこまで偉いのか。

エッセー本の中で、新幹線の窓から麦を踏む人を見たと書いたら、アマゾンのブックレビューに、それはウソだ、作者は油断のならないヤツだと書く人がいた。ウソの根拠を並べ、何が何でもウソは許しません、というような文章だった。

私が新幹線の窓から見たのは、両手を後ろに組んで横に移動しながら何かを踏んでいる姿だった。踏んでいたのは麦ではなかったかもしれない。しかし私には、その動作があのお馴染みの麦踏みにしか見えなかったので、そう書いた。仮に、その光景が私の想像であったとして、それの何が許せないのだろう。

こんなどうでもいいエッセーにまで厳格な事実こそが正義だと言わんばかりの書きように、これが今の世の中なのかとため息が出る。

私の好きな話がある。カナリアが家にいると言い張る小学生がいて、同級生たちが、じゃあみんなで見にゆこうということになる。いや、今日は無理だ、ちょっと待ってくれと言う。何日か後、いいよと言うのでみんなで見にゆくと、紙で作ったぼろぼろのカナリアが、これまた手製のぼろぼろの鳥籠の中にいたという話である。

カナリアがいるというのはウソである。しかし、カナリアがいて欲しいと願った彼の気持ちは、本物なのではないか。もし、このシチュエーションをおもしろがり、誰かが「名前は何ていうの?」と聞けば、あたかもカナリアはそこにいる体(てい)で、ごっこ遊びが始まり、その後の雰囲気も、ウソをついた彼の立ち位置もまったく違ったものになるだろう。ガチガチに見える現実も、私たちがその気にさえなれば、変えることも可能なのである。

私たちの書くドラマは、そんなふうに現実を少しずらしてみせるものが多い。生きづらい現実は確かにある。その中にみんながこうであればいいのに、と思うようなウソを投げ込み、それを何人かで共有することができれば、その空間だけは、数字だけがモノをいう、がんじがらめの現実と何とか対等にやり合ってゆけるのではないか、と考えるからだ。

そもそも物語は上に立つ人のものだった。大きな物語をつくって多くの人を動かしてきた。宗教や革命がそうだし、資本主義はサクセス・ストーリーで成立している。しかしグローバリズムの世界は、そういう大きな物語すら使い果たしてしまった。なので、今は数字だけの、つまり何もかも同一単位で表される身も蓋もない世界に私たちは生きている。

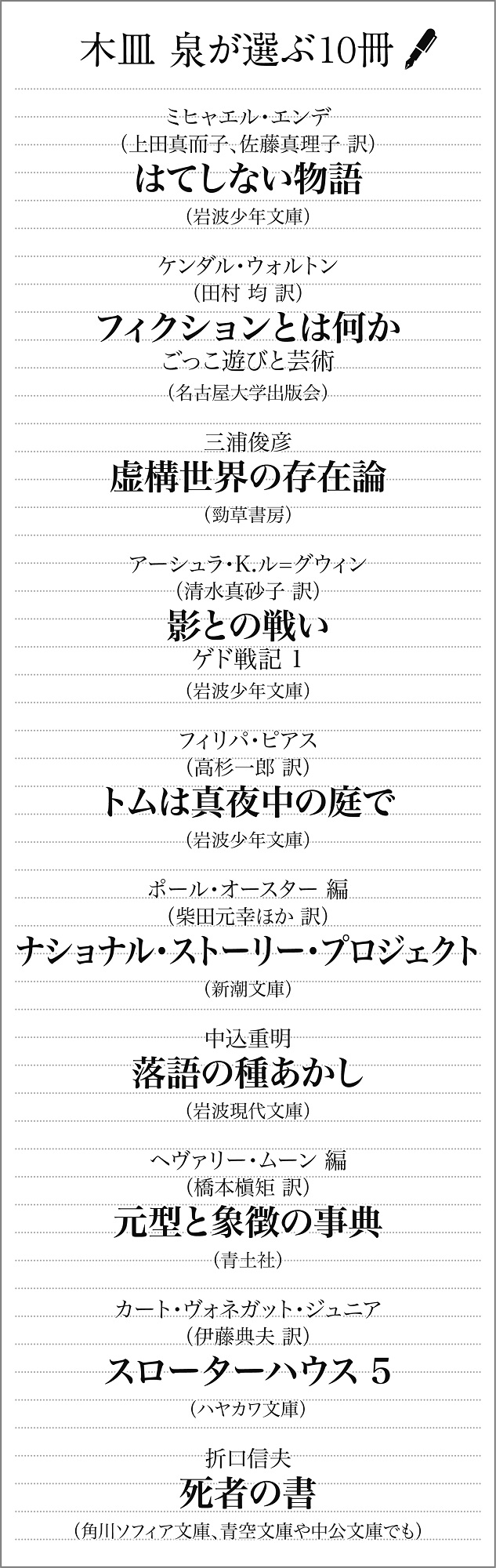

フィクションにそんな現実を覆す力があるのかと思う人は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください