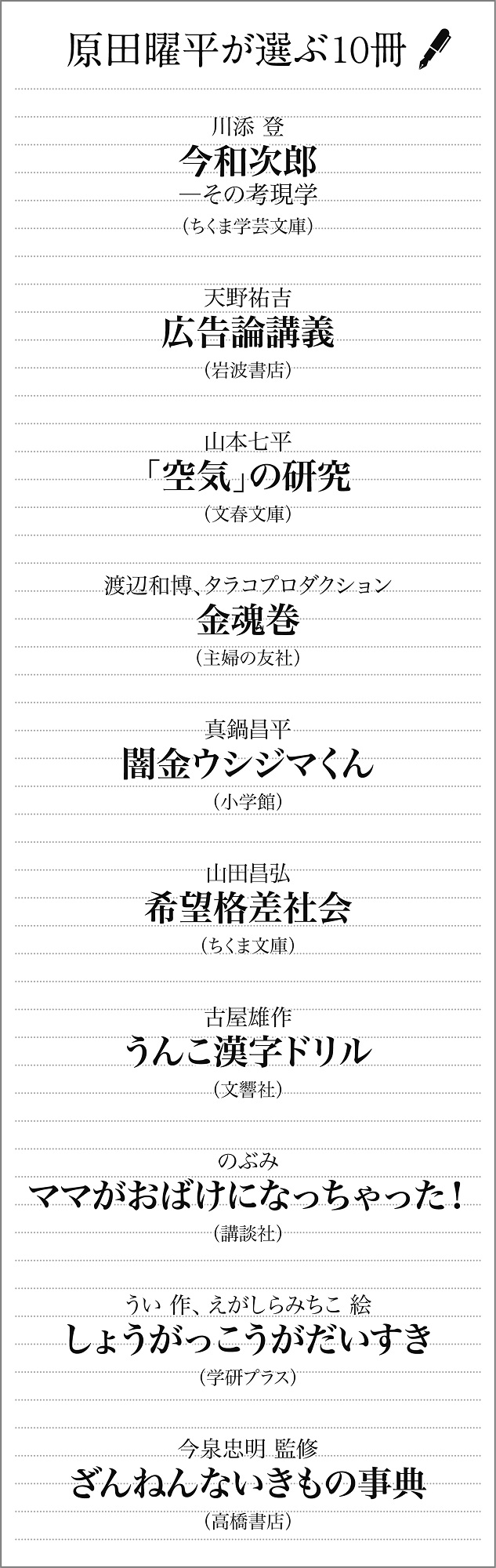

先の見えない令和時代を予測するための10冊

2019年09月26日

変化が激しい時代だからこそ、変化にいち早く気づく能力が重宝される。その点で、今和次郎の「考現学」的手法は現在でも非常に有効である。私より上の世代の広告会社の人間なら、一度は彼の名を耳にしたことがあるはずだ。

考現学とは徹底的な調査に基づき、同時代の風俗研究をする学問のことである。その歴史は意外にも浅く、今が1923(大正12)年の関東大震災後の東京の街をスケッチしたのがその始まりであるとされている。今でこそ道路に座ってカウントする調査員の姿は一般的だが、銀座の通りにじっと立って、スカートの人が何人、着物の人が何人とひたすら数え続ける姿はさぞかし奇怪に映ったであろう。しかし、彼のそうした姿勢が後の広告やマーケティング業界に与えた影響は計り知れない。そんな彼の血肉が詰まっているのが『今和次郎―その考現学』である。

マーケティングや広告業界に限らず、仮説検証が重要であるのはビジネスの基本だ。しかし人間というものは、過去の経験や勝手なイメージにすがってしまうのが常である。「世の中の大半の人がこう考えているに違いない」「日本人ならこう考えて当然だ」。こうした「バカの壁」を破壊する冷静な調査・分析こそが考現学の威力である。もちろん、ただ数えるだけではなく、鋭い仮説を設定し、それを定性的かつ定量的に検証して初めて重要な意味が得られる。

社会の変化に敏感になる方法として、広告表現の分析も挙げられるだろう。そもそも広告には世の中の鏡という側面があり、当時の社会がどういった状況だったかを見るのにうってつけである。戦前も戦後も余裕のある広告主―戦争時には国家であった―が、一般大衆や国民に自らの製品情報を提供し、受け取った大衆はそれを享受して文化を形成した。しかも、ただ発信するだけでなく、彼らに受け入れられるためには、人の心を動かす気の利いた広告である必要がある。

広告の歴史を辿った著作としては、天野祐吉の『広告論講義』を挙げたい。博報堂独立後、雑誌『広告批評』を創刊したコラムニストで、広範な知識をもとに、パリ万博に始まりヒトラーのドイツを経由して昭和、平成にいたるまでの広告の歴史をまとめている。2002年に出版された本書は私がマーケッターとして駆け出しの頃愛読していたもので、若い読者にも読みやすく、広告への鋭い視点を学ぶのにうってつけであるといえよう。

広告を通して社会の変化を学ぶのと同時に、変化しない社会の本質に迫ることも重要である。そういった意味で「日本人性」を学ぶのに最適なのが、山本七平の『「空気」の研究』である。彼は書店の店長を務めながら批評を書き、書籍を出版した在野の学者でありながら、多くの読者からの共感を集めた。山本は本書において、日本人を陰ながら支配し続けた「まことに大きな絶対権を持った妖怪である」空気の実態に迫っている。

我々日本人は、ずっと見えない何かに支配されてきた。古くから見えない先祖の目を恐れ、失敗するとデータで示されていた戦艦大和の出撃を「空気の決定」に流されて踏み切り、現在に至ってなお忖度が流行語に選ばれるのだから、どうやら空気と日本人は切っても切れない関係にあるのだろう。だからこそ、空気は〈誰か〉によって意図的に醸造されうるという点に注意しなくてはならない。フェイクニュースの蔓延でファクトチェックの弱体化も懸念される。常に自分の認識が空気に支配されないよう、事実をもとに批判的に思考することが重要だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください